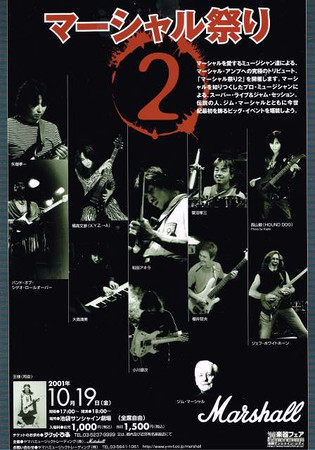

Marshall STUDIO(と言ってもアンプのSTUDIOではありません)

Marshallがスタジオを始めました!…と言ってもイギリス本国での話。 場所はミルトン・キーンズの本社/工場内。

場所はミルトン・キーンズの本社/工場内。

かつて本社社屋の裏に「Theatre(シアター)」と呼ばれるホールがあった。

そのシアターがこのたびMarshall STUDIOとして生まれ変わった。 再結成したThin Lizzyがココでライブを演ったこともあったし、その名の通り、劇場として地元のイベントなどにも利用されていた。

再結成したThin Lizzyがココでライブを演ったこともあったし、その名の通り、劇場として地元のイベントなどにも利用されていた。

2011年の東日本大震災の時には、名前は忘れてしまったが、地元の和太鼓のチームがココでチャリティ・コンサートを開催したりした。

元々は新製品なんかを試すための施設でもあったのだろう。 コレはASTORIAが発売される前だから2015年ぐらいの写真。

コレはASTORIAが発売される前だから2015年ぐらいの写真。

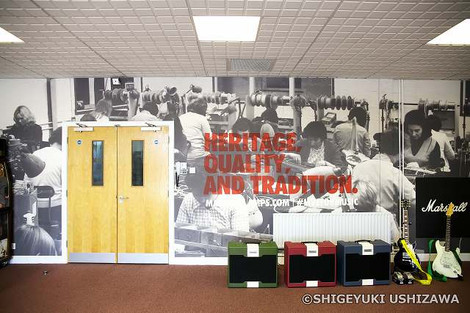

シアターのロビー。 コレがシアターの入り口。

コレがシアターの入り口。 中は文字通りのただのホール。

中は文字通りのただのホール。

ココで世界のディストリビューターが集められてよく会議が開かれた。

私は何回もその会議に出席させてもらったんだけど、毎回大変だったナァ。

英語がよ!

万が一、質問が聞き取れなかった時のためにいつも席を真ん中にしてもらっていた。

車座に座った各国の代表が順番で意見を言っていくんだけど、真ん中にいれば自分の番が回ってくるまで、皆さんの答えを聞くことができるでしょ?

その答えから質問を類推するワケよ。「生活の知恵」というヤツ。

端っこに座っていて、「はい、じゃまずジャパンさん、どうですか?」とやられて「え、質問、なんスか?」とはできないワケよ。

一応代表だから。

でも、万が一どころか、三が一ぐらいでわからなかったけどね。

ナゼかというと、広いでしょ?

すると英語が反響してしまって聞き取ることが極端に難しくなってしまうんですよ。

我々は会話をする時、無意識に音を聞いているのであって、単語ひとつひとつを聞きとっているワケではないのね。

ところが外国語となると、単語をひとつひとつキャッチしなければならないので、聞こえて来る音声がクリアでないとかなり苦しくなるんですな。

しかも、NHKラジオの『基礎英語』とはワケが違うからね。

チョット触れば指が数本すっ飛ぶような真剣英語だから。

まったく皆さん英語が上手ですよ。

それぞれのお国の違いが出てオモシロかったな。 英語も苦労したけど、寒いのにはとにかく閉口したな。

英語も苦労したけど、寒いのにはとにかく閉口したな。

会議は6月あたりに開かれることが多かったけど、火の気がなくても~、どうにも寒いのよ。

こっちはイギリスがベラボーに寒いのを既に知っているからセーターや薄いダウンジャケットを持って行って、それらを着込むワケ。

そうでなければとてもいられない。

それを見て「シゲ、どうした?具合でも悪いのか?大丈夫か?」と心配してくれるカナダ人の格好を見ると半袖に短パンだったりするからね。

皆さん「寒い国から来た人」たちなんですわ。

一度、ある商品が日本ですごく売れて、どうやって売ったのかみんなの前でいきなり講演させられたことがあったっけナァ。

内容よりもとにかく「笑い」を取るのに必死だった。

海外で人を惹きつけるのは「ユーモアのセンス」を見せるのが一番だからね。

結果?

マアマアだったかな? そうやって寒いもんだからロビーにあるこのトイレの扉は何十回も開け閉めしたわ。

そうやって寒いもんだからロビーにあるこのトイレの扉は何十回も開け閉めしたわ。

この扉、最後がゴン!と大きな音を立てて急に閉まってしまうので注意が必要だ。

もうこのトイレのことなら何でも知ってる。 さて、このホールは上に書いた通り、色々な目的に使用された。

さて、このホールは上に書いた通り、色々な目的に使用された。

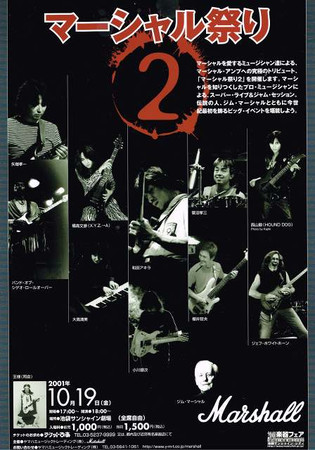

時には楽器店を集めての研修会。

約20年前、私が初めてMarshallに行った時、ちょうどそれに当たって(写真は違います)、イギリス各地から集まった10代の若い店員さんに混ざって商品の研修を受けた。

夜、会食があって、当然共通の話題はロックになるワケ。

それがね、さすがイギリスの若い子たちだけあってDeep Purpleの話とかをしてるんよ。

で、話がRainbowの『On Stage』になったのね。

キタキタキタキタキタ~!とばかりに「私はあの時武道館にいたんだよ」と言うと、その若い子たちが本気で「Wow! Did you see it?」とか言いながら興奮して握手を求めて来るんですよ。

いきなりヒーロー。

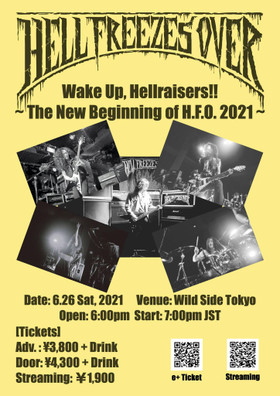

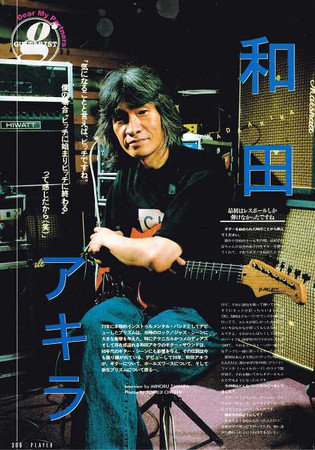

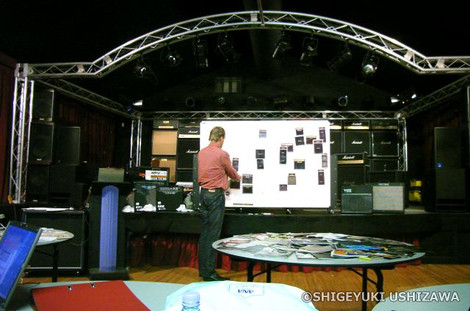

まぁ、かなりうれしかったけど、ビックリしたな~。 コレは2006年の秋に開催したJVMとVintageModernの発表会。

コレは2006年の秋に開催したJVMとVintageModernの発表会。

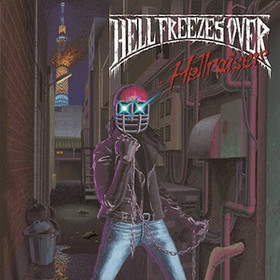

模範演奏でThe Answerが演奏したんだけど、ノドの調子が悪いとか言って売り物のボーカルズのコーマック・ニーソンが出なかった。

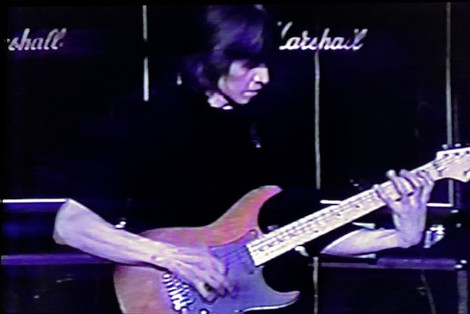

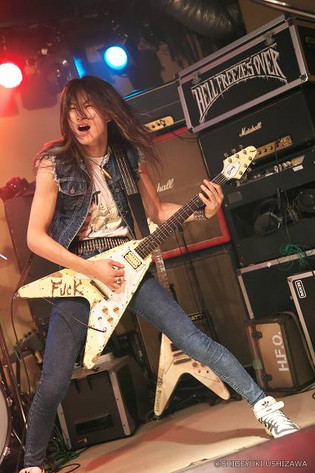

歌なしのThe Answerなんてエビが乗っていない天丼みたいなもんだゼ。 下の写真でギターを弾いているのはGrim Reaperの創設者ニック・ボウコット。

下の写真でギターを弾いているのはGrim Reaperの創設者ニック・ボウコット。

ニックはJVMのMIDI機能を使って、一度もスイッチ類をイジることなく音色を変えて30曲ぐらいのリフをメドレーで演奏して見せた。

それより、痩せてたんだなADMFは!

ザック・ワイルドが「SDMF」、ニックは「ADMF」、そしてニックは私のことを「TDMF」と呼びます。

Vintage Modernのデモを担当したのはダグ・アルドリッチだった。

Vintage Modernのデモを担当したのはダグ・アルドリッチだった。 私はこの時、タバコを止めた。

私はこの時、タバコを止めた。

というか、イギリスのタバコが高すぎて、バカバカしいから買わずにいて、そのまま止めちゃった。

ところが、コレが辛くてね~。

目の裏チカチカ、指先ジンジンでかなりシンドかった。

私が苦しんでいるのを見て、ダグがオモシロがって自分のタバコをシェアしてくれたけど、断固拒否して見事禁煙成功!

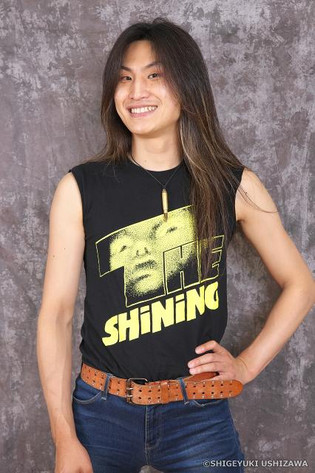

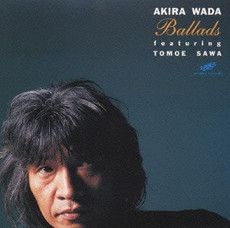

この写真はシアターのロビーで撮った。 ザック・ワイルドがイギリス・ツアーのリハーサルに使用していた時にカチあったこともあった。

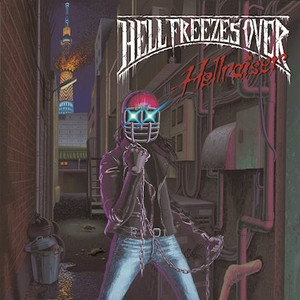

ザック・ワイルドがイギリス・ツアーのリハーサルに使用していた時にカチあったこともあった。 確かこの直後に『High Voltage』のステージだったように記憶している。

確かこの直後に『High Voltage』のステージだったように記憶している。

だから2010年か…。 コレね、リハーサルの最後に「爆音でお騒がせしたお詫びにゼヒ演奏をご覧なってください」と工場の従業員を招待したんだよね。

コレね、リハーサルの最後に「爆音でお騒がせしたお詫びにゼヒ演奏をご覧なってください」と工場の従業員を招待したんだよね。

最初はかなり大勢の従業員が集まっていたんだけど、皆さんあまりの爆音に耐え切れず、ひとり減り、ふたり減り…最後は数人しか残ってなかったな。

自分たちが作っている商品なのにね!

もちろん私は最後まで付き合いました。 …とまぁ、シアターの思い出は尽きないワケです。

…とまぁ、シアターの思い出は尽きないワケです。

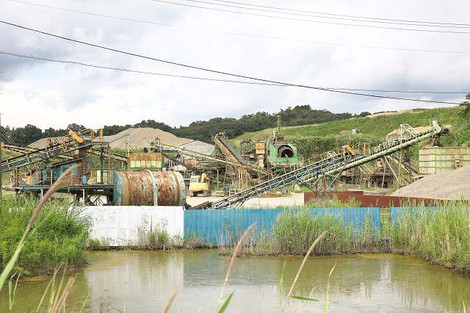

それで2年前に工場に行った時にはスタジオ化の工事が始まっていてね、ものすごく寂しい気持ちになっちゃったのです。

ドンドンオミでがなくなっていく~!

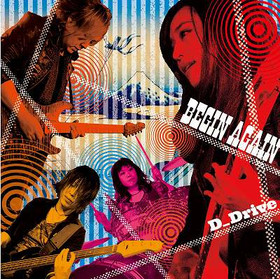

下はその時のようす。

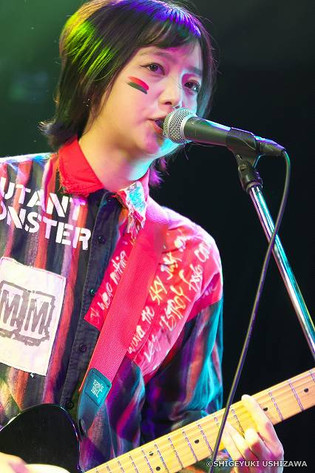

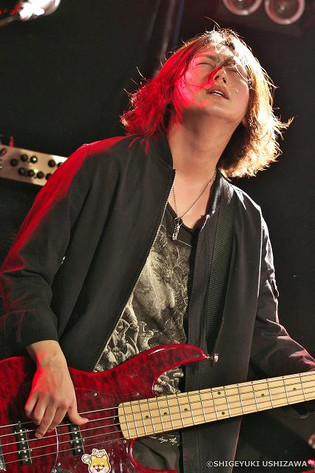

D_Drive見学中。 ああ、シアター。

ああ、シアター。

コレがですよ… こんなんなっちゃったんだって!

こんなんなっちゃったんだって!

コレがMarshall STUDIOの入り口。

反対から見るとこう。

反対から見るとこう。 休憩室なんかもかなり充実しているらしい。

休憩室なんかもかなり充実しているらしい。 シャワー室なんかも用意されていて至れり尽くせり。

シャワー室なんかも用意されていて至れり尽くせり。

しかし、コレはナンですな。

マンチェスターが地元の10ccはレコーディングをしにロンドンまで行かなくてもいいようにマンチェスターのとなりのストックポートに『ストロベリー・スタジオ』という自分たちのスタジオを作ったみたいなイメージがあるな。

というのはロンドンのスタジオはどこも狭いし、高いし、混んでるしで大変らしい。

ココならロンドンの中心から電車で1時間で来れるし、ゆったりしていて、とてもいい仕事ができそうだ。

バーもあるみたいだからね。

日本のスタジオとはだいぶ様子が異なりますな。

ミキシング・ルーム。

ミキシング・ルーム。

見学した時、ココはある程度内装が終わっていた。

アレがこんなに立派になったのか…。 レコーディングの機材はビンテージのニーヴなど、貴重なアイテムが豊富に用意されている。

レコーディングの機材はビンテージのニーヴなど、貴重なアイテムが豊富に用意されている。

興味のある方はコチラをどうぞ。

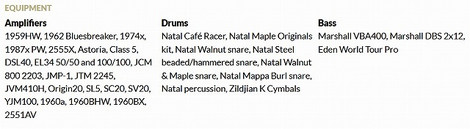

チョットおかしかったのが常設のアンプ類。

チョットおかしかったのが常設のアンプ類。

だって、ココでMarshallを作ってるんだから、何でもあるのが当たり前なワケで、ワザワザそんな情報を開示しなくてもいいんじゃないの?と思ってサ。

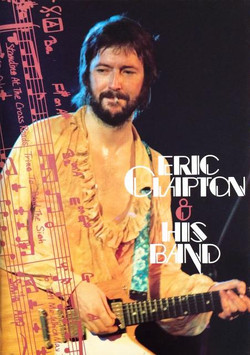

やっぱりギタリストたるもの、イギリスでレコーディングしてみたいんでしょう?

やっぱりギタリストたるもの、イギリスでレコーディングしてみたいんでしょう?

しかもMarshallのスタジオですからね~。

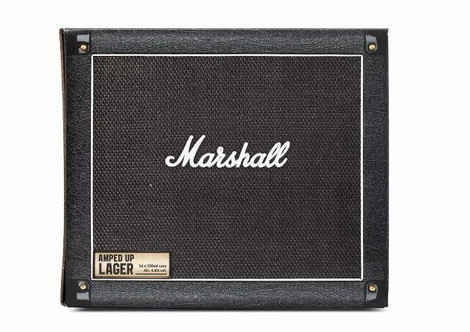

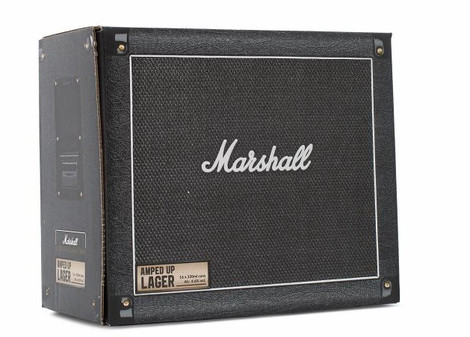

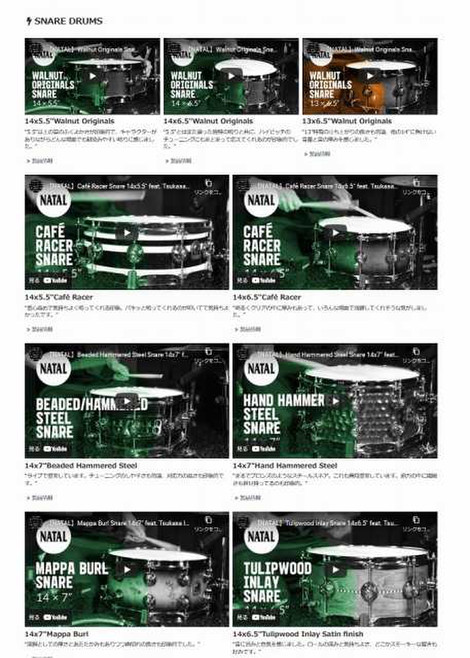

この1960だって隣の建屋で作ってるんだから! もちろんドラム・キットはNATAL。

もちろんドラム・キットはNATAL。 Marshall STUDIOの業務内容としては…

Marshall STUDIOの業務内容としては…

*レコーディング

*ミキシング/リアンピング

*音楽制作

*吹き替え録音

*エンジニアリング

*リスニング・パーティ

*ポッドキャスト・スタジオ

*写真スタジオ

*貸会議室

*ビデオ・スタジオ

*新商品発表会

などを挙げている。

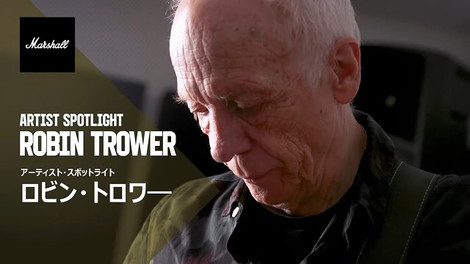

スタッフの皆さんも気鋭の方々が勢ぞろいしているようだ。 Marshall STUDIOのプロモーション・ビデオが完成しているのでそれを紹介しておきます。

Marshall STUDIOのプロモーション・ビデオが完成しているのでそれを紹介しておきます。

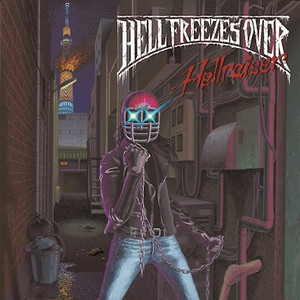

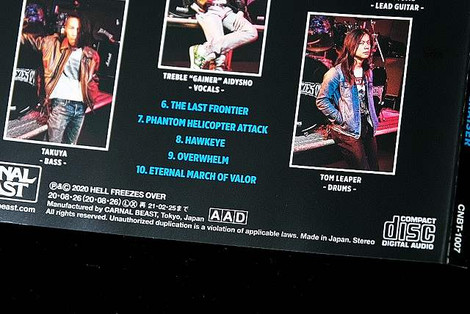

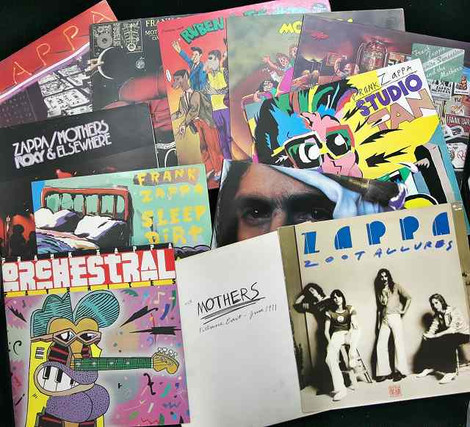

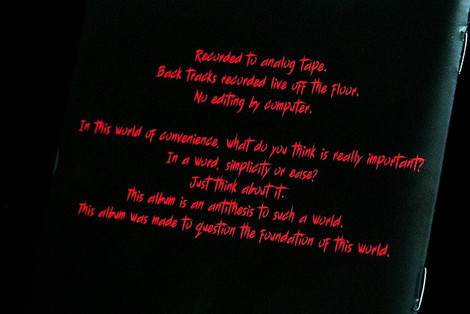

そして、そこで作られた音源のCDやレコードを一部私が販売するワケですよ。

Marshallのレコード屋さん「マーシャル・ミュージック・ストア・ジャパン」営業中です!

よろしくお願いします!

Marshall Music Store Japanはコチラ

↓ ↓ ↓

Marshall Music Store Japan