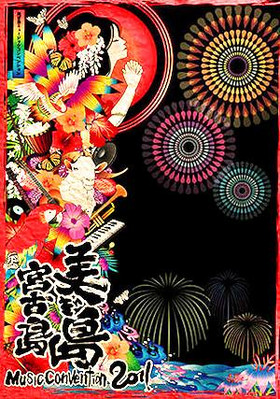

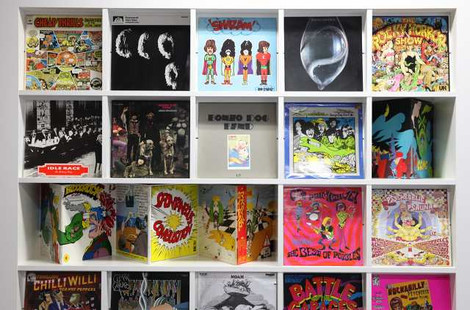

ミュージック・ジャケット・ギャラリー ~ コミック・ジャケット・コレクション <vol.1>

正直もうネタがなくてね。

数日前に緊急事態宣言が解除になったものの、ココのところ行けるライブもメッキリ減ってしまっていたでしょ?

Marshall Blogって70%がライブのレポートだったので、そりゃネタも尽きるワケよ。

でもナントカ更新せねば…ということで、今ではもう見ることの出来なくなった昔のMarshall Blogの記事から出来のいいのを見繕って「アーカイブ記事」を公開しようとしているんだけど、コレはコレでまた大変なの。

10年以上も前に作った記事でしょ?

まず、写真も文章も気に入らなくてね…。

とてもじゃないけどそのまま右から左へ出すことができない。

そんな中で比較的やりやすいのがレコード・ジャケットの魅力を紹介する『ミュージック・ジャケット・ギャラリー(以下、「MJG」)』。

最近はレコード・ジャケットや昔のロックの存在感がますます小さくなってきている感じもしてるしね。

記事を復活させるにはちょうどいい機会だと思って…。

で、今回は今から10年前の2011年12月5日 に掲載した記事を再掲することにした。

「再掲」といっても70%ぐらい書き換えてしまったのでほぼ原型を留めていない。

写真や文章が気に喰わないだけでなく、書いてある内容が時流に合わなかったのです。

「TTP問題」がどうのとか言っていたりしてね…今、チョット中国が騒いでいるけど「TTP問題」なんて誰も覚えていないでしょう?

新しい自民党の総裁が選出されたけど、だいたい今日の記事のオリジナルが掲載された10年前の12月の時の総理大臣って誰だったか覚えてる?

そう、野田さんよ。

え、野田さん自体も覚えていない?…というぐらい時の流れが早いね。

でもどんなに時代が変わっても昔のロックとレコード・ジャケットの魅力は変わらない。

でもひとつ…この音楽のメディア関連で10年のウチに大きく変わったことがある。

今回それが記事の内容の書き換え作業を強くプッシュしたのね。

それはナニかと言うと、SpotifyとYouTube。

10年前に記事を書いた時にはそれらがまだ無いか普及していなかったので、聴いたことがないレコードはジャケットの紹介をするにとどまっていたんだけど、今ではどちらかを検索すれば記事に登場するレコードのほぼすべての音源を聴くことができるようになった。

だから、10年間にはジャケットの紹介しかできなかったアルバムも、今回は音源を探し当て、片っ端から聴いて感じるところがあれば簡単な感想を付け加えることにした。

こういう作業をする時のSpotifyやらYouTubeは限りなく便利である。

反面、レコードは本来そこに収められている音楽を聴くためのモノであって、「その音楽を聴けさえすれば満足」ということであれば、レコードをコレクションする必要が全く無くなってしまったことを実感する。

実に恐ろしいことだ。

このシリーズを始める時に「利便性が風情を殺す」なんて書いたものだったが、10年チョット経って我々レコードやCDで育った世代の人類が直面した現実はそんなナマ易しいものではなかったネ。

あと何十年かして、生まれた時からSpotifyやYouTubeがある世代の人たちだけになった時、レコードやCDはこの世から姿を消しているのだろうか…なんてことは以前から取り沙汰されてきたけど、少し真剣に考えてみてしまったよ。

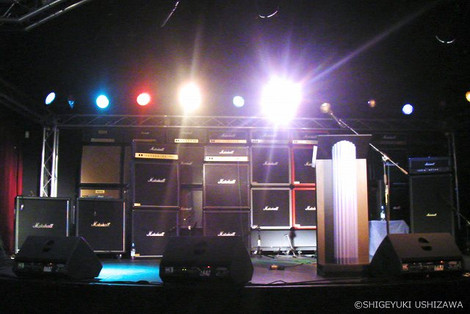

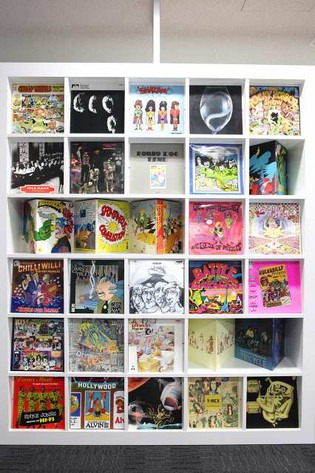

さて、「MJG」と来れば大田区は鵜の木にある音楽パッケージ印刷の老舗、「株式会社 金羊社」さんの4階のギャラリー。 懐かしいな~。

懐かしいな~。

ココへは三月に1回、展示アイテムが入れ替わるたびにお邪魔させて頂いていた。

展示品は日本屈指のレコード蒐集家、植村和紀さんのプライベート・コレクションだ。 今回のテーマはイラストものを中心としたコミカルなジャケット。

今回のテーマはイラストものを中心としたコミカルなジャケット。

「笑い」はいつの時代にも必要かつ不可欠なもの。

「笑い」には癒しの効果があり、人間関係を円滑にさせるばかりでなく、肉体的な面からも本来人間が持っている免疫力や自然治癒力をアップさせるっていうからね。

今の日本はとても笑える状況にはないが、こうした社会状況を少しでも変えていくためには、「笑い」が持って来いなのだ。

今回登場する数々のコミカルなジャケットを見ることによって、是非とも「笑い」の勢いを感じ取って心身ともにパワーを蓄えてもらえればうれしいね。 ところで、『雨に唄えば』って映画観たことあるでしょう?

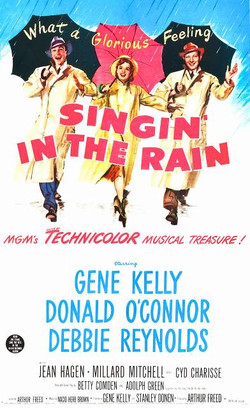

ところで、『雨に唄えば』って映画観たことあるでしょう?

若い人たちは知らないか…。

名曲がテンコ盛りのミュージカル。

あの中に「Make 'em Laugh(笑わせちゃおう)」という曲が挿入されている。

ドナルド・オコーナーの超絶ダンスが見もののハッピー・チューンで「Make 'em laugh. Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?(笑わせちゃえ、笑わせちゃえ、みんな笑いたがっているのを知らないのかい?)」と歌う。

そう!みんな笑いたくてしょうがないのだ。

ちなみにこの映画のヒロインを演じているデビー・レイノルズって誰のお母さんか知ってる?

答えは「レーア姫」を演じたキャリー・フィッシャー。

『スター・ウォーズ』のね。

『ブルース・ブラザーズ』ではジョン・ベルーシを追っかけまわしてマシンガンをぶっ放す謎の女性ね。

似てる?

お母さんの方がカワイかったかな?

「カワイかった」…と過去形で言わなければならないのは、2人ともお亡くなりになっているから。

2016年12年27日、ロンドンからLAに向かう飛行の中で娘のキャリーが心臓発作で息を引き取った。

すると翌日の28日、あろうことかそのショックでお母さんのデビーが脳梗塞で亡くなってしまったのだ。

コレにはホント驚いたよ。

この記事の初出は2011年12月なので、その時には2人ともご存命だった。

さて、話題は変わって「笑い」といえば…。

欧米人に言われてもっともうれしいお世辞は何か?

以前は「How many years were you in the States?(アメリカにどれぐらい住んでいたの?)」だった。

つまり「あなたは英語が滅法うまい」というホメ言葉だ。

ココでチョット自慢ね。

一昨年Marshallに行った時に、本社の近くの定宿の少々長逗留をしたんだけど、最後の日に「今までありがとう。今日帰ります」とレセプションで応対してくれた東南アジア系の女性に言ったら「どちらにお帰りなんですか?」と訊いてきた。

「今晩の飛行機で東京に帰ります」と私が答えると、「エエエッ?東京にお住まいなんですか?お話になる英語を聞いていたら私はてっきりロンドンにお住まいなのかと思いましたよ!」って言うワケよ。

やっぱりロンドナーに見えるんだな~…コレはさすがにうれしかったけど、今にして思うと「日本人向け接客マニュアル<おだてれば調子に乗るバカなヤツ編>」の通りだったのかも?

実際、大した英語は話していませんからね。

向こうの人って外国人が話す英語のお世辞を言う時、「Your English is very nice!(英語がお上手ですね~!)」って言っておいて、「Your English is much better than my Japanese(アナタの英語は私の日本語よりゼンゼンお上手だ)」ってよく言うんだよね。

向こうの人って外国人が話す英語のお世辞を言う時、「Your English is very nice!(英語がお上手ですね~!)」って言っておいて、「Your English is much better than my Japanese(アナタの英語は私の日本語よりゼンゼンお上手だ)」ってよく言うんだよね。

そう付け足されたらこっちの英語をほとんど評価していないと思っていいでしょう。

コレ、社交辞令とは言え失礼だと思うんですよ。

だってこっちは中学から大学まで一応10年間も勉強していることになっているし、少なくともそうして外国人と接する機会がある仕事をしていれば、真剣に英語を勉強しているのが普通じゃない?

それにひきかえ、向こうはナンだ?

日本語なんてマジで勉強したことないでしょ?

そんなアナタのヘッポコ日本語といっしょにされちゃこっちは困るワケよ。

でも、日本人で英語が話せる人って人口の2%ぐらいなんだってね。

6年、あるいは10年も学校で学習しているのに…全くの無駄ということですからね。

いくら英語を使う環境が他国と違うとはいえ、こんな惨状は日本ぐらいのもんじゃないかしら?

で、英語のお世辞については考え方を変えた。

「You have sense of humor」…これが英語を話す欧米人からの最高のお世辞とした。

「ユーモアのセンスがおありですのね、愉快なお方!」みたいな。

欧米人は人を笑わせる能力を持っている人をとても尊敬する。

もちろん下品なネタはダメですよ。

英語で冗談を言うのは実にムズカシイ。

まず英語が通じなければ絶対にウケない…コレ当たり前。

そして、冗談というのは話すスピードが命なのだ。

ダラダラ、「ア~ア~」だの「ユーノー」だの言っていると相手は笑ってくれないどころか話しを聞いてももらえなくなる。

多少無理をしてでも自分なりの最高速度で一気に英語をしゃべりきるのがコツ。

それと何と言っても文化。

映画でも、音楽でも、文学でも、歴史でも、食べ物でも、テレビのネタでも、とにかく彼らが日常に接している事物を広く知らないと冗談を言うチャンスは訪れない。

実際に相手の文化的なバックグラウンドを絡めて放つ冗談が一番ラクなんだよね。

私の場合は映画と音楽だ。

政治や宗教や人種をネタにするのはあまりにも危険なので、とにかくコレに徹している。

向こうの人たちは我々が想像するよりもはるかにそういったエンターテインメントが生活の中に入り込んでいるし、よく知っているから何を言っても受け止めてくれる。

すると、共通の話題も増えるし、冗談を言う機会も増えるというワケだ。

先日、Marshallの若い女性に「刑事コロンボ」が話す英語をマネしてメールをしたら完全にシカトされたけどよ。 そして、冗談がウケれば自動的に英語力も認められているということになる。

そして、冗談がウケれば自動的に英語力も認められているということになる。

意味が通じてるんだから当然だ。

だから、「You have sense of humor」は最高のお世辞であり褒め言葉だと思うワケです。

エ、お前そんなこと言ってるけど実際にそう言われたことあるのかよ?って?へへへ、ご想像にお任せします。

ま、何度か言われていなけりゃこんなこと書かんわね。

そうそう、コレで思い出した。

昔ヒースローの待合室にいた時、東京に向かう見知らぬイギリスのオジさんに声をかけられて、お互い同じ便だったので搭乗時間まで世間話をしたことがあった。

何でも海底掘削工事のエンジニアとか言っていた。

で、話題がイギリスの天気になって、私が「You have all seasons in one day」と形容したら、その人「おお~!素晴らしい!アナタは詩人だ!」とか言いながら握手を求めて来て、ものすごく感激されて驚いたことがあった。

コレはユーモアではありませんけどね…ポエムです。

下は昔のヒースロー空港の待合室。 なかなか本題に入らなくてゴメンナサイ、前からどうしても書きたかったことがあるんです。

なかなか本題に入らなくてゴメンナサイ、前からどうしても書きたかったことがあるんです。

「コミック」という今回のテーマを利用して書かせてもらっちゃおう。

私の世代は残念ながらロックの黄金時代、つまりレッド・ツェッペリンやディープ・パープルの時代にはちょっとばかり間に合わなかった。

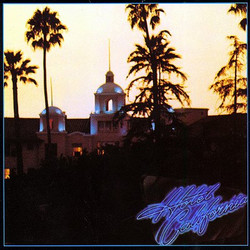

中2の時に『ホテル・カリフォルニア』がリリースされた世代。

クラスの普通の子が聴く音楽といえば歌謡曲が当たり前で、その頃からロックに夢中になっていたのは私の他にはほとんどいなかった。

クラスの普通の子が聴く音楽といえば歌謡曲が当たり前で、その頃からロックに夢中になっていたのは私の他にはほとんどいなかった。

だから、もう6~7年早く生まれていればJethro Tullも、Pink Floydも、Humble Pieも、Freeも、BBAも、ELPも、YESも余裕で観ることができたですよ…でもできなかった。

ところが、我々の世代は思いっきりアニメとかヒーローの黄金期に当たってるのね。

鉄腕アトム、鉄人28号、エイトマン(←主題歌の歌詞って前田武彦が書いてたって知ってた?)あたりからはじまって、ひょっこりひょうたん島、ケロヨン(木馬座)。

ケロヨンなんてモノスゴイ人気だったんだよ~。

母がよくサンケイホールに観に連れて行ってくれた。

ちなみに同じ歳の家内は、私との別れ際にはいまだに「バハハ~イ」と言うことが多い。

テレビアニメに至っては枚挙にいとまがない。

ジャングル大帝、リボンの騎士、メルモちゃん、マッハGo Go Go!、妖怪人間べム(何故か舞台がヨーロッパ)、サイボーグ009、スーパージェッター、タイガーマスク、巨人の星、アッコちゃん、サリーちゃん、おそ松くん、もーれつア太郎、ハリスの旋風、あしたのジョー、いなかっぺ大将、みなしごハッチ、ハクション大魔王、オバケのQ太郎、ウメ星デンカ、花のピュンピュン丸(これ好きだった)、狼少年ケン、アタックNo.1、鬼太郎、河童の三平、ライオン丸(顔がライオンだもんね。ミノタウロスもビックリだぜ)、デビルマン、マジンガーZ!あ~ダメだ、キリがない!

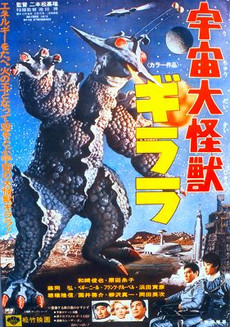

怪獣系ではウルトラマンやウルトラセブンはもちろん、マグマ大使(ネーミングのセンスすごし)、ジャイアントロボ、ミラーマン等のテレビ番組に加えて、ゴジラ人気に便乗して各映画会社がジャンジャン怪獣映画を制作していた。

大映の「ガメラ」や「大魔神」は今でも人の口に上ることが多いが、松竹の「ギララ」、日活の「ガッパ」とかはほとんど耳にしないよね。

「マタンゴ」は古いか…「ゴケミドロ」なんてのもあったな。

今考えると、クリエイティビティに満ち溢れていた本当にスゴイ時代だったと思う。

「ど根性ガエル」なんてスゴイぜ。

一体、誰がカエルがシャツに貼ッ付いちゃうなんてことを考えるよ?

音楽で例えれば、手塚治虫はデューク・エリントンぐらいスゴイし、赤塚不二夫なんてジミ・ヘンドリックスかオーネット・コールマンぐらい偉大だよ。

私はレッド・ツェッペリンもディープ・パープルも観ることはできなかったが、星飛雄馬や伊達直人や鮎原こずえ達を時を同じくして十二分に楽むことができた。

この頃のアニメはエロも過度な暴力もなくて実に愛らしかった。

そして、我々の世代がもうひとつラッキーだったのは、これらのアニメの主題曲もリアルタイムで経験したことだ。

上に挙げたほとんどの作品の主題歌は今でもほとんどソラで歌えるもんね。

それぞれが際立っていい曲だった。

妖怪人間べムはビッグバンド・ジャズだったり、アッコちゃんの最後の歌「スキスキ」はブルースだったり、演歌調もありゃ、準クラシックもあった。

鉄腕アトムのイントロはホールトーン・スケールがガッツリ使われていたり、いろんなタイプの音楽を知らず知らずの内に体験していたことなる。

ま、ウチの家内なんかは「魔女っこメグちゃん」を平気で「ケロっこデメタン」のメロディで歌っていたりもするが…。

今みたいな一石二鳥のヒット狙いのタイアップ曲なんかではなくて、クラシックを下地にキチンと音楽を勉強した作曲家が曲を作り、腕利きのミュージシャンがそれを奏でるのだからそりゃいいモノができるにキマている。

だから世代を超えて長持ちしてるんでしょうね?

作曲に関して言えば、富田勲や山本直純だもんね。

映画も音楽もアニメも、テイストが変化するのはまったく構わないと思うけど、一体ナニが美しいのか、ナニがスゴイのか、ナ二が面白いのか…の適切な基準だけは無くさないでいて欲しいことを願う。

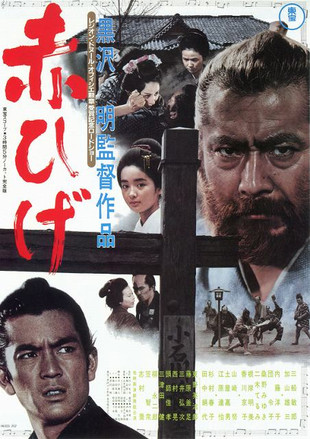

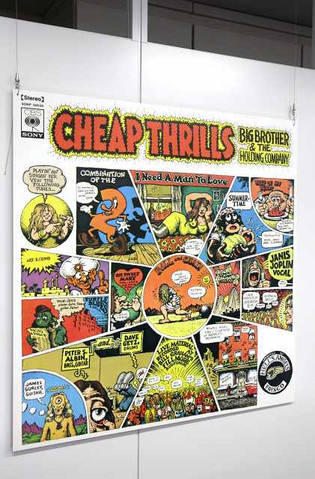

展示のテーマを象徴するブローアップ・ジャケット。

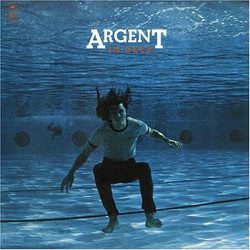

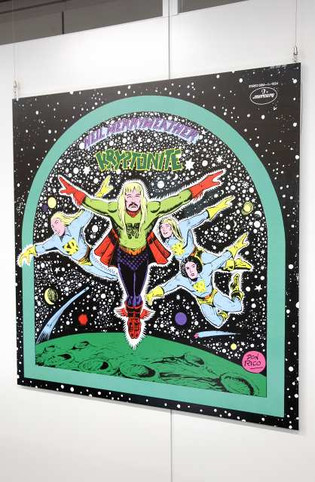

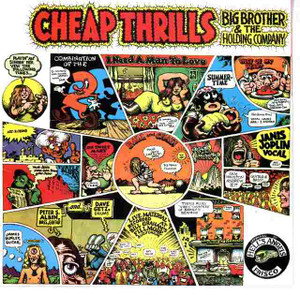

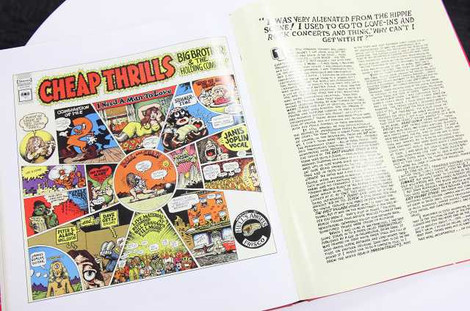

今回選ばれた2枚のウチの1枚はジャニスの『Cheap Thrills』。 もうひとつは昔の山止たつひこのマンガにでてきそうなキャラをあしらえたカナダのニール・メリーウェザー(Neil Merryweather)という人の『Kryptonite』。

もうひとつは昔の山止たつひこのマンガにでてきそうなキャラをあしらえたカナダのニール・メリーウェザー(Neil Merryweather)という人の『Kryptonite』。 ではいつものように、気になった作品を展示棚ひとつずつ見ていきましょう!

ではいつものように、気になった作品を展示棚ひとつずつ見ていきましょう!

まずは最初のセクション…§1-a。

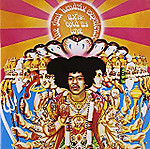

まずは最初のセクション…§1-a。 数々のフォロワーを生んだ名ジャケット・デザインを手がけたのは、アンダー・グラウンド・コミックスの創始者といわれているロバート・クラム(Robert Crumb)。

数々のフォロワーを生んだ名ジャケット・デザインを手がけたのは、アンダー・グラウンド・コミックスの創始者といわれているロバート・クラム(Robert Crumb)。

それほど熱心に聴いたアルバムではないが、印象に残っているアルバムのひとつ。

残念ながらそれはジャケットのおかげではない。

その理由は値段…といってもおわかかりになる方はほとんどいらっしゃらないでしょう。

中学の時の話し。

中学の時の話し。

当時もLPレコードの値段は全て2,300円から2,500円だった。

現在のCDとそう変わらないけど、コレは45年ぐらい前の話ですからね。

当然新品のLPを1枚買うのには、清水の舞台から真っ逆さまに飛び降りるような決心が要ったワケです。

そこへ出て来たんですよ。

CBS/SONYの名盤と言われていたレコードが1,500円均一で!

いわゆる「廉価盤」ってヤツね。

こんなの今では何ら珍しいことではないどころか、音楽なんてもうタダ同然になっちゃったけど、子供の頃の1,000円の差っつったら大変なモンですからね。

ま、今でも大変なんだけど…。

「1,500円でレコードが買える!」と狂喜乱舞したのです。

しかし、いくら安いと感動してみたところでこっちはビートルズを卒業してまだそう間もない頃でしょう。

アル・クーパーだの、ジョニー・ウインターだの、Blood, Sweat & Tearsだの、Chaseだのといわれてもネェ…まだこっちはオコチャマで、海のモノとも山のモノともつかないアイテムばかり。

どれを買っていいのかサッパリわからないワケ。

で、ひと際目を引いたのがこの『Cheap Thrills』だった。

こんなモロに漫画のジャケット見たことなかったからね。

でも結局、その時に私はこのLPを買わなかった。

仲のいい友達が買ったので借りて聴いた。

「ナンて変な声の女の人だろう!」だと思ったけど「Piece of My Heart」が気に入った。

当時、よく「Summertime」の絶唱が賞賛されていたように記憶しているけど、年月を経る間にエラ・フィッツジェラルドやカーメン・マクレエのジャズ版や、オリジナルのオペラの『Porgy & Bess』を聴いてしまうと、ジャニス・バージョンはかなりツライ。

今となってはガーシュインの最高傑作のひとつを改悪しているようにしか聞こえないんだよね。

ジャニスのフェイクっぷりもツラいけど、原因の1/3ぐらいはあのギター・ソロによるものかも知れない。 その後、九段会館で開催された『Monterey Pop Festival』のフィルム・コンサートに行き、床を踏み鳴らしながら「Ball and Chain」を激唱する動くJanisを見た。

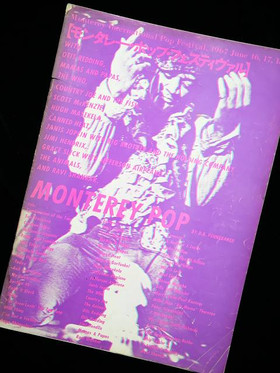

その後、九段会館で開催された『Monterey Pop Festival』のフィルム・コンサートに行き、床を踏み鳴らしながら「Ball and Chain」を激唱する動くJanisを見た。

オイルをかけてストラトキャスターに火をつけるジミ・ヘンドリックスにも感動したが、ジャニスも負けていなかった。

下はその時に買ったプログラム。

同時上映は『Wattstax』だったんだけど、ゴメン、途中で出て来ちゃった。

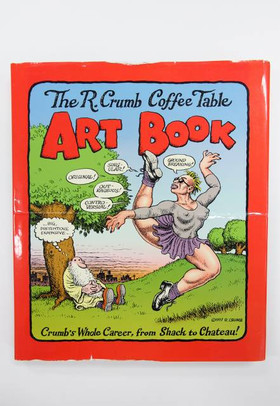

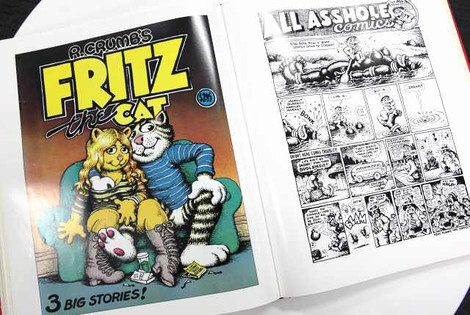

これは植村さん所有のRobert Crumbの作品集。

これは植村さん所有のRobert Crumbの作品集。 ページを繰ってみると…ホラ、『Cheap Thrills』が出てる。

ページを繰ってみると…ホラ、『Cheap Thrills』が出てる。

他に有名な作品はこの『Fritz the Cat』や『Mr. Natural』などがあり、どちらもやや年配の方なら「ああ、コレね」と思うだろう。

他に有名な作品はこの『Fritz the Cat』や『Mr. Natural』などがあり、どちらもやや年配の方なら「ああ、コレね」と思うだろう。

他にはエッチなマンガが盛りだくさん。

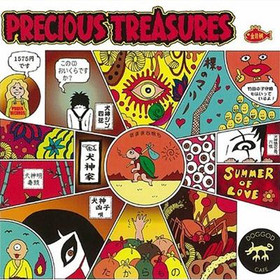

上に書いたように、このジャケット・デザインは数々のフォロワーを生み出していて、コレはその中のひとつ。

上に書いたように、このジャケット・デザインは数々のフォロワーを生み出していて、コレはその中のひとつ。

犬神サアカス團の2007年のシングル「たからもの」。

次…これはユカイ!

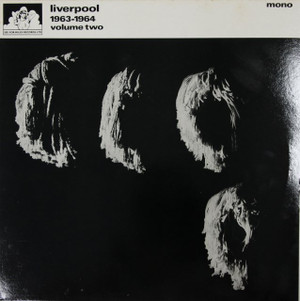

『liverpool 1963 - 1964 volume two』というコンピレーション・アルバム。

収録されているのは、Beryl Marsden、The Big Three、The Dennisons、The Mojos等…って全然知らんわい!

ちょっと気になるのはThe Pete Best Fourとかいうグループ。

もちろん、ピート・ベストとはRingoの前のThe Beatlesのドラマー。

この人今でも演奏しているみたい。

ジャケットはもちろん『With the Beatles』のパロディ。

元も方は、アストラッド・キルヒャーというドイツ人の女流写真家が使った一般的に「ハーフ・シャドウ」と呼ばれる手法をビートルズのメンバー達が大変気に入り、ロバート・フリーマンというイギリス人カメラマンに依頼して同じタッチで撮った写真を『With the Beatles』のジャケットに使った。

アストラッドはこれまた元ビートルズのメンバー、スチュアート・サトクリフ(ポールの前のベーシスト)と婚約したが、彼の死によって別れ別れとなってしまった。このあたりは有名な話で映画にもなったんじゃなかったっけ?

フリーマンは他にも『For Sale』、『Help!』、『Rubber Soul』なんかのジャケ写を撮った人ね。

裏面にはモップの写真が…。

裏面にはモップの写真が…。

このモップが実際に使われたのかしらん?

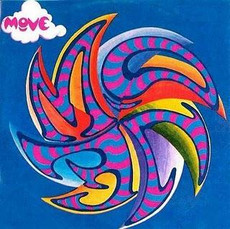

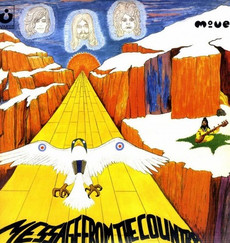

「Bummie(ブラミ―)」が集まって結成されたバンドがThe Move。

「Bummie(ブラミ―)」が集まって結成されたバンドがThe Move。

「ブラミ―」というのはバーミンガム出身者のこと。

ニューカッスル出身者が「ジョーディー」、マンチェスター出身者が「マンキュリアン」、リヴァプール出身者が「スコーサ―」というのと同じ。

バーミンガム訛りの英語はキツイぞ~。

Marshallの本社があるミルトン・キーンズはバーミンガムにほど近いこともあって、何人かのブラミ―がいる。

最近は少し慣れたけど…ココだけの話…最初の内はナニを言っているのかがわからず本当に困った。

マンキュリアンの英語も結構ツラい。

経験から言って、まだジョーディー弁の方がラクなような気がする。

さてこのThe Move、以前にも書いたことがあったが、どこに境目があるのかはわからないものの、イギリスでは「ロック」と「ポップ」の境界線が明確でThe Moveはどちらかというと「ポップ・バンド」の範疇に入れられているようだ。

確かにファースト・アルバムなんかを聴くと、ポップポップしていることは否定できない。

でもコレが実にいいんだな。

ま、どのジャンルに突っ込まれようとロイ・ウッドとジェフ・リンという才人を抱えたこのチームの音が悪かろうハズはない。

特にRoy Wood(後出)はいいナァ。

同じポップ・チューンを演るにしても、スルリと無難にいいメロディを聴かせるというのではなく、「アレ?そっちに行っちゃうの?」みたいな意外性を持ち合わせているところがタマらん。

初期には全英No.1となったシングル「Blackberry Way」や、同じく2位まで上昇した「Night of Fear」や「Flowers in the Rain」などのヒット曲があって、The Moveは日本でもっと名前が通ってもいいバンドだと思う。

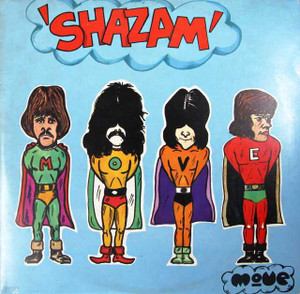

このアルバム『Shazam(シャザム)』は1970年発表の2枚目のスタジオ・アルバム。

スーパーマンのような格好をしたメンバーのイラストがユーモラスだ。 The Moveは1枚目も4枚目もイラストのジャケット。

The Moveは1枚目も4枚目もイラストのジャケット。

メンバーの写真を表に出すことがなかった。

恥ずかしがり屋だったのかしらん?

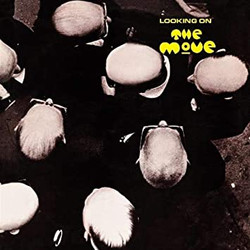

唯一、3枚目の『Looking on』だけが写真を使ったデザインだった。

この写真がまた妙で、頭のテッペンがツルツルにハゲたおっさんを並べて俯瞰で撮ったもの。

パッと見ただけでは何かわからないようなシャレのきいた写真を使っていた。

イカンね、ハゲはオモチャじゃないぞ!

コレね。

このジャケットも十分コミック的だ。 ところで、「Shazam」というのはナニか?

ところで、「Shazam」というのはナニか?

最近ではそういうアプリもあるようだが、「ジャーン!」という擬音なのだそう。

手品師が最後にワザを使って見ている人を驚かす時に「シャザム!」と言うらしい。

ドッキリカメラだったら「♪テッテレ~!」だ。

ココでの「Shazam」は違う。

私はこういうマンガ関係のことは全く門外漢なのでもし間違っていたらゴメンよ。

「シャザム」というのは、1930年代のアメリカのヒーロー・コミック『Captain Marvel』に登場する魔法使いのことだとか…。

このシャザムが「Shazam!」と呪文を唱えると、稲妻が轟き、主人公のビリー少年が6人分のパワーを持ったヒーローに変身する。

ここから転じて『キャプテン・マーベル』自体のことを『シャザム』と呼ぶようになった…とか?

だからMOVEのメンバーもスーパーマンみたいな格好をしているというワケね。

でもこれはスーパーマンではなくてキャプテン・マーベルなんですな…知らんがな。

「キャプテン・マーベル」でよく知ってるのはコレ。

Stan Getzの『Captain Marvel』…「Return to Forever」の前身ですな。

カッコいいことこの上なし。

もうひとつついでにMOVEネタ。

もうひとつついでにMOVEネタ。

写真はロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館(Victoria & Albert Museum、通称「V&A」)に飾ってあったThe MoveのMarquee出演時の告知ポスター。

何ともカッコいいデザインではあ~りませんか!

でも「JULY 11 MARQUEE」としか書いていない…何年のライブだったんだろう?

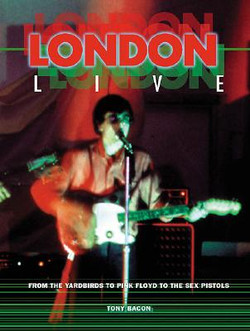

ということで、早速ウチにある『LONDON LIVE』という本でMarqueeの出演者記録を調べてみると…あった、あった!

ということで、早速ウチにある『LONDON LIVE』という本でMarqueeの出演者記録を調べてみると…あった、あった!

1967年の7月11日のことだった。 この日のThe Moveの対バンはWinston's FumbsというThe Small Faceのキーボーズ、ジミー・ウィンストンのバンド。

この日のThe Moveの対バンはWinston's FumbsというThe Small Faceのキーボーズ、ジミー・ウィンストンのバンド。

スゴイよ…その前日の出演者はTen Years Afterにロジャー・チャップマンのFamily。

翌日はアル・スチュアート(後出)だもん。

いいよナ~、人生不公平だよナ~。

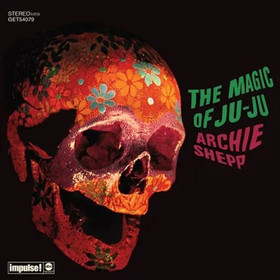

もっとも1967年じゃまだ私は5歳だったけど。 アーチー・シェップの『The Magic of Ju-Ju』にも「Shazam」という飛び切りカッコいいバッピッシュな曲が収録されている。

アーチー・シェップの『The Magic of Ju-Ju』にも「Shazam」という飛び切りカッコいいバッピッシュな曲が収録されている。

この『The Magic of Ju-Ju』も今回の展示に出てきてもおかしくない充分コミカルなデザインで好き。花柄の骸骨なんて実にステキな意匠だ。

内容も素晴らしい。シェップは素晴らしい。

The Move関連のネタが続くよ。

The Move関連のネタが続くよ。

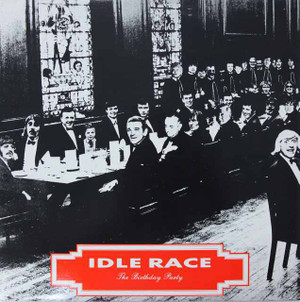

ロイとジェフが在籍していたNightridersが発展して生まれたIdle Race。

結成は1967年と古い。

これはファースト・アルバム『The Birthday Party』。

英米でジャケット・デザインが異なるが、これはイギリス盤。

誰かはほとんどわからないが、この宴席に座っている紳士たちはイギリスの有名人らしい。

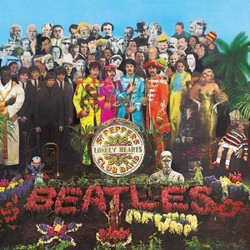

で、ところどころにバンドのメンバー紛れこんでいるところが楽しいけど、このアイデアって考えてみれば完全に『Sgt. Peppers~』じゃんね?

それもそのハズ、ジェフは大のビートルズ・ファンで、何かのインタビューで目にしたんだけど家ではビートルズとバルトークしか聴かないとか。

いいチョイスだ…バルトークはカッコいいですよ~。

このアルバムはゲイトフォールド・ジャケット(見開き)になっているんだけど、その仕様のジャケットってビートルズの『Sgt. Peppers~』とストーンズの『Their Stanic Majesties』以来なんだって。

そこまでマネしたかった! 元の表1はこういうデザイン。

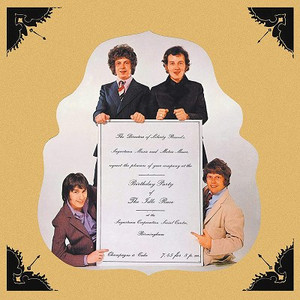

元の表1はこういうデザイン。 コレを開くと、上のモノクロ写真とこの下の写真が見開きになっていた。

コレを開くと、上のモノクロ写真とこの下の写真が見開きになっていた。 こんな感じ。

こんな感じ。

知っている人いる?

よく見ると、かなり強引なコーラージュもあって、ステンド・グラスにも顔写真が埋め込まれている。

一番左にリンゴが座っていて、他のビートルズの3人は奥の方に立っているよ。

そういえば…これはホントの話しなんだけど、昔、英語版ビデオの日本語対訳書の校正の仕事をしていた時、音楽をまったく知らない翻訳家の過去のダイナミックな所業を発見して興奮したことがあった。それは…『Sgt. peppers Lonly Hearts Club Band』を何の疑いもなく堂々と『胡椒軍曹の寂しい心楽団』と訳していたのだ!

そういえば…これはホントの話しなんだけど、昔、英語版ビデオの日本語対訳書の校正の仕事をしていた時、音楽をまったく知らない翻訳家の過去のダイナミックな所業を発見して興奮したことがあった。それは…『Sgt. peppers Lonly Hearts Club Band』を何の疑いもなく堂々と『胡椒軍曹の寂しい心楽団』と訳していたのだ!

ま、間違いではないんだけどね~。

それじゃまるで王様だよ。 一方、こちらはRoy Woodの『Mustard』。

一方、こちらはRoy Woodの『Mustard』。

大名盤。

ボブ・ディラン、ジョニ・ミッチェル、マイルス・デイヴィス、デヴィッド・アレン(後出)等、自分で描いた絵画なりイラストなりを自分の作品のジャケットに使うミュージシャンは決して少なくないが、この『Mustard』のイラストもロイ自身が描いたもの。

実にいい味を出しているでしょ?

このアルバ三だけ帯が付いてい文字もカラシになっているのを見せるためか。

しっかしこの絵のセンスはなんだろね?

あんなに美しい曲を書く人なのに。

もちろん大好きなジャケットなんだけど、諸星大二郎のマンガみたいだ。

マルチ・プレイヤーで知られるロイだけど、実際にこの人バグパイプを演奏しているんだよね。

ココで楽器クイズ。

ココで楽器クイズ。

「電気の助けを借りずにこの世で一番デカイ音を出す楽器ってな~んだ?」

「ピアノ?」…いいえ。

「ドラムス?」…いいえ。

答えは「バグパイプ」と言われているそうです。

大分前に東京藝大の学祭(「芸祭」ってヤツね)の音校(音楽学部)で実際の演奏を見せてもらったことがあったんだけど、たった1人で吹いているのに信じられないぐらいの爆音だった!

音量もさることながら、クリーンでエラク抜ける音と音域なんだよね。

みなさんも一度ご体験あれ!

だからコレを目前で見たときはビックリした。 2012年にエジンバラ城に行った時の写真。

2012年にエジンバラ城に行った時の写真。

も~、「ビャ~!」っとスゲエ音なんよ。 キューブリックの『バリー・リンドン』に戦闘直前の軍隊行進でバグパイプの楽隊が演奏するでしょ?

キューブリックの『バリー・リンドン』に戦闘直前の軍隊行進でバグパイプの楽隊が演奏するでしょ?

戦場にバグパイプを持ち込まれたのは15世紀前半のことらしいんだけど、やっぱり勇猛な音のデカさで相手をビビらせる役目をバグパイプは負っていたらしい。

こんなんでビビるか?…と、今なら思うけど、当時は人間が作ったモノでそんなに大きな音を出す仕掛けが他になかったんだろうね、きっと。  『バリー・リンドン』は中学生の時に映画館へ観に行った初めてのキューブリック作品。

『バリー・リンドン』は中学生の時に映画館へ観に行った初めてのキューブリック作品。

子供の頃は長いばかりで退屈極まりなかったけど、今観るとすこぶるオモシロい。

そして、今気になっているのはリンドンの面倒をみるギャンブラー、「シュバリエ・ド・バリバリ」という名前だ。

ヘンでしょ、「バリバリ」って。チキンじゃあるました。

スタンリー・キューブリックがお好きな方はコチラをどうぞ⇒【Shige Blog】イギリス紀行2019 その12 ~ スタンリー・キューブリック展 <vol.1> か~ら~の~11連作!

裏ジャケはこんな感じ。

裏ジャケはこんな感じ。

ヘンな絵。

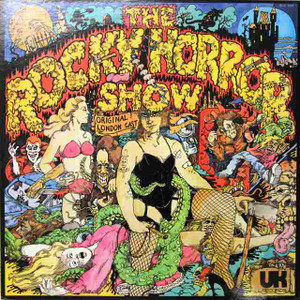

日本人で映画の『ロッキー・ホラー・ショウ(原題は『Rocky Horror Picture Show』)』を観たことのある人ってどれくらいいるんだろう?

舞台は?

私は残念ながら舞台は観たことがないのだが、映画はスキだった。

海外でもいまだに人気は衰えていないようで、コレはもう10年前の写真だけどドイツのフランクフルトでもこうしてリバイバル公演が打たれていた。

こんな具合だからして、欧米の中年の方でこのミュージカルの挿入歌「Time Warp」を歌えない人は恐らくいまい。 浅草に住む年配者が「浅草の歌」を、横浜市民が「横浜市歌」を、極めて多くの長野県人が「信濃の国」をソラで歌えるように彼らは「Time Warp」を歌って踊れるのだ。

浅草に住む年配者が「浅草の歌」を、横浜市民が「横浜市歌」を、極めて多くの長野県人が「信濃の国」をソラで歌えるように彼らは「Time Warp」を歌って踊れるのだ。

群馬でいえば「上毛かるた」だ。

欧米の人はたいていProm(学校を卒業する時に開催されるダンス・パーティね。映画『キャリー』とか『バック・トゥ・ザ・フューチャー』なんかに出てくるヤツ)でこの曲を踊るらしい。

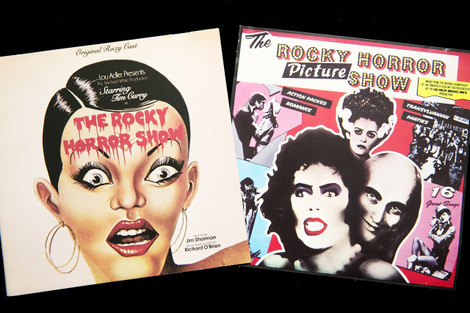

アメリカで映画化されたのでオリジナルがブロードウェイだと思っている人がいるかもしれないが、これはロンドン・ミュージカルですからね。

実際にウチの社長の結婚10周年を記念するパーティの時も、DJが「Time Party」をかけると全員一糸乱れず踊り狂っていたわ。

このロック・ミュージカルは、1973年から80年までスローン・スクエアの「Royal Court Theatre」で上演された。

下のアルバムはそのオリジナル・キャスト・バージョン。

このバージョンは後の映画『Rocky Horror Picture Show』よりもロックっぽいアレンジになっている。

ジャケットは何だか日本のマンガみたいだね。

ゴチョゴチョしててステキ。

このロック・ミュージカルも濃いファンが実に多くて、色んな音源を詰め込んだボックス・セットが発売されていた。

私はこの中のリード・チューンである「Time Warp」をはじめて聴いたのは、渋谷の屋根裏のなぞなぞ商会のライブだった。

フランクフルター博士のようなボディ・スーツを身にまとったボーカルズの遠藤豆千代さんが「Sweet Transvestite」を日本語で歌い、「Time Warp」を演奏した。

その歌詞が強烈で「♪I remember doing the Time Warp / Drinking those moments when」のところを「♪すい臓、腎臓、そして子宮、肛門へ(腎臓じゃなくて心臓だったかもしれません)」と歌ったのだ。

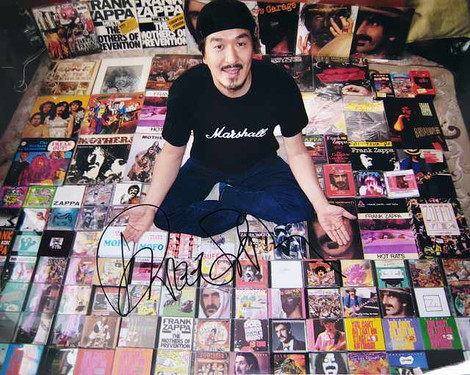

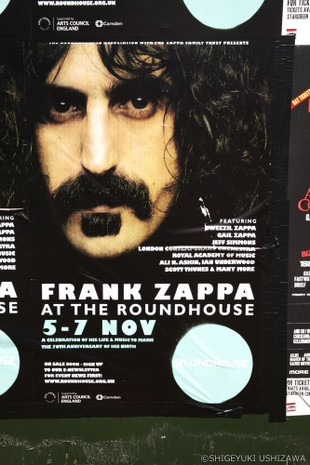

なぞなぞ商会はフランク・ザッパと『Rocky Horror Show』の日本語バージョン(王様のような直訳ではないオリジナル日本語詞)を演奏するバンドで、ザッパの「Carolina Hardcore Ecstacy」なんてそれはそれは素晴らしい詞がついていた。

で、大阪の寺田町にある(あった?)「スタジオあひる」というライブハウスで対バンさせてもらったことがあった。

「Peaches en Regalia」とか演ってたのを覚えている。

どこかに録音したテープがまだ残っているかも知れない。

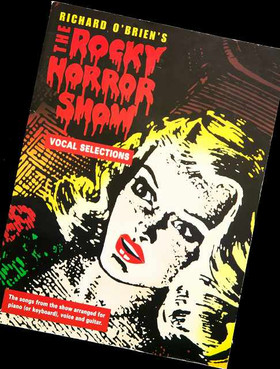

そのライブハウスの上の階にはサウナ風呂があって、出演者は無料か割引で入浴できたので、ひとっ風呂浴びさせて頂いたのもいい思い出だ。 コレは『The Rocky Horror Show』のソングブック。

コレは『The Rocky Horror Show』のソングブック。

1995年にニューヨークにへ行った時にブロードウェイのミュージカル・グッズ専門店で買った。

ま、別段珍しいモノではない。

海外へ行くとこういうスコア類が豊富でうれしくなっちゃうよね…買ったって読みゃしないんだけどサ。 しかし、この『The Rocky Horror Show』ってのはナンだってこんなにビジュアルの統一感がないんだろうね?

しかし、この『The Rocky Horror Show』ってのはナンだってこんなにビジュアルの統一感がないんだろうね?

下はロンドン・キャスとの他に私が持っている「Original Roxy Cast」というバージョンと映画のサントラ盤。

上のロンドン・キャスト盤といいソング・ブックといい、どれもみんな同じ曲が収録されているのに、見た目はそれぞれまるでアカの他人だ。

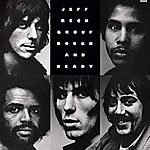

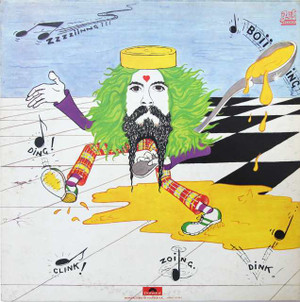

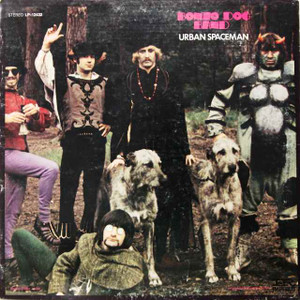

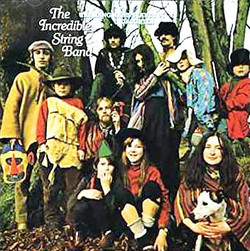

Bonzo Dod Doo-Dah Bandは時折この『MJG』に時折登場しているような気がするが、それだけ間口が広いということか?

昔、他の特集で紹介したヴィヴィアン・スタンシャルとマイク・オールドフィールドの件には正直驚いたし、知っておいてヨカッタ。

コレについてはまた『メッセージ・ジャケット』特集という別の回を復活させるつもりなので、その時に改めて紹介しましょう。

で、こちらはその肝心のBonzo。

2枚目のスタジオ・アルバムで、ココからバンド名を短縮し、単に「The Bonzo Dog Band」と名乗るようになった。

『The Doughnut in Granny's Greenhouse』と同じ内容だがアメリカではイギリスでヒットした「I'm the Urban Spaceman」を加えて、このように『Urban Spaceman』として発売された。

Monty Pythonの一派だけあってトボけたテイストがたまらない。

何でもこのジャケット・デザインは下にあるThe Incredible String Bandの『The Hangman's Beautiful Daughter』のパロディなんだって。

何でもこのジャケット・デザインは下にあるThe Incredible String Bandの『The Hangman's Beautiful Daughter』のパロディなんだって。

なるほどね~。

「Beautiful Daughter」と聞いて思い出すのは前出のThe Moveでしょう?

『Shazam』の2曲目が「Beautiful Daughter」だ…いい曲なんよ~。  Bonzoのアルバムは全部持っているけど、好きなフリをしているだけかも…ワタシ。

Bonzoのアルバムは全部持っているけど、好きなフリをしているだけかも…ワタシ。

どうもよくわからない。何が面白いのかがわからない。

時折出てくるダイアログ、つまり英語の会話があまりにも「イギリス英語」なのをせいぜい楽しんでいるぐらいか?

タイトルの「Keynsham(ケインシャム)」というのはイギリス南西部のブリストルの近く町の名前。

海賊ラジオの放送局のひとつがあった場所。

この辺りの話は長くなるので今回はパス。

Bonzo Dog Band、5枚目にして最後のオリジナルアルバム『Let's Make Up and Be Friendly』。

Bonzo Dog Band、5枚目にして最後のオリジナルアルバム『Let's Make Up and Be Friendly』。

私にとってこのアルバムのキーワードは「外道」。

外道のファースト・アルバムに収録されているオープニングSE、あの笑い袋みたいなヤツね。

秀人さんは外道のショウのオープニングでは今でも必ずコレを流しているが、アレはこのアルバムの最後に収録されている「Slush」という曲。

ジャケット・デザインが可愛くてよろしいな。イギリス盤はバックが黒だった。

この犬が「ボンゾ」。

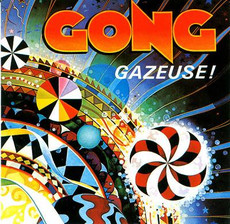

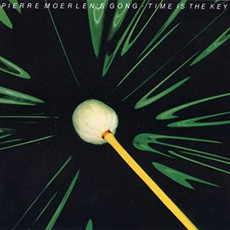

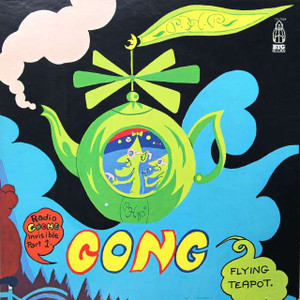

うれしいな~、Gongが出て来たよ。

うれしいな~、Gongが出て来たよ。

Gongは日本では「フランスのプログレッシブ・ロック・バンド」ということになっている。

ま、間違いはないんだけど。

コレは1973年発表のGongの代表作『Flying Teapot』。

サブタイトル(赤い吹きだし)に「Radio Gnome Invisible Part1」とあるのは、いわゆる「Radio Gnome Invisible三部作」の第1作だから。

この後、『Angel's Egg』、『You』と来て三部作が完結した。

「gnome」は地中の宝を守るとされる「地の精」。

「g」は黙字で、「ノーム」と読む。

ジャケットのイラストはGongのグル、デヴィッド・アレンによるもの。

誰でも描けそうに見えるけど、そうは簡単にいくまい。

私が始めてGongのLPを買ったのは1977年か78年。

私が始めてGongのLPを買ったのは1977年か78年。

『Gong Live Etc』が発売された時だった。

今にして思うと数少ないジャケ買いのひとつだった。

タイトル・ロゴに切り抜かれた透かし彫りのようなデザインに惹かれてどうしても欲しくなった。

当時はプログレにハマり出した頃で、Gongもプログレだっていうことも手伝って買ってみた。

最初は何だかよくわからなかったな…。

サイケのようなジャズ・ロックのような…。

デヴィッド・アレンのヘンテコリンな歌が出てくるかと思えば、何やら凄まじいドラミングの超絶演奏も出てくる。

今でもそれがGongの魅力で、このライブ・アルバムはやたらと評価が低いようだけど私は大好き。

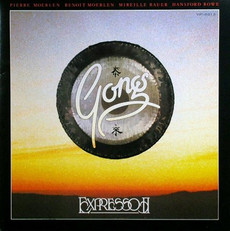

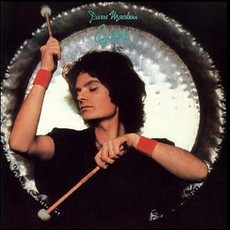

デヴィッド・アレンがバンドを離れてドラマーのPierre Moerlenが主導権を握るとバンドは急速にジャズ・ロック・サウンドに傾倒していき、『Gazeuse!』、『Expresso II』、『Downwind』、『This is the Key』等を発表した。

デヴィッド・アレンがバンドを離れてドラマーのPierre Moerlenが主導権を握るとバンドは急速にジャズ・ロック・サウンドに傾倒していき、『Gazeuse!』、『Expresso II』、『Downwind』、『This is the Key』等を発表した。

これがまたいわゆる「フュージョン」ではないんだよね。

「プログレッシブ・ロック」で片づけるのもどうかと思うし…。

で、前者2枚にはアラン・ホールズワースが参加していて、かつ、マリンバだのヴィブラフォンのアンサンブルがこの上なくカッコよくて一時期聴き狂った。

『Pierre Moerlen's : Live』もヨカッタ。

そのPierre Moerlenも2005年に亡くなってしまった。

調べてみると、このMoerlen、リチャード・ブランソン(Virginグループの親分)に直々に頼まれて『Tublar Bells』のプレミア公演でパーカッションを演奏したんだって…ロバート・ワイアットの代役だったそうだ。

知らなかった~。

でも今Gongの音楽を聴くとなると、この辺りの後期のアルバムではなくて『Camembert Electrique』とか『Radio Gnome Invisible三部作』などのデヴィッド・アレン在籍時の作品の方がいいんだよね。

やっぱりGongってデヴィッド・アレンでできていたんですね。

それにしても困るのが「Moerlen」の読み方。

いまだにわからない。

昔はモエルランだった。

他にもムーラン、モーラン、モアレン…まさに「ゲオテとはオレのことかとゲーテ言い」っていうヤツ。

それで、フランス人の友達に訊いてみたのですわ。

確か「モエXアン」みたいな感じで「X」のところはあのフランス語特有のタンを切るみたいな発音で、そこにストレスが置いてあったような気がする。

また確認しておきます。

ということで今回は無難にアルファベット表記にさせて頂きました。

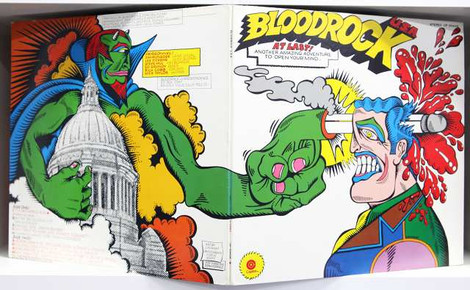

ドワ~!このジャケットは問答無用でカッコいいんじゃん!

1969年から75年まで活動していたテキサス出身のバンド、Bloodrockの1971年発表の4枚目のアルバム『Bloodrock U.S.A.』。

他の作品のジャケットはどうしようなく垢抜けないっていうのに!

これは有名なイラストレーターの作品なのかしら?

デザインからすると何やら過激な音楽を演っていそうだが、聴いてみるとさにあらず。

毒にも薬にもならないようなハードロックちょっと手前の普通のロックといったところか…。

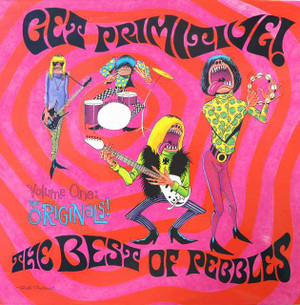

60年代パンクのコンピレーションだそうです。

60年代パンクのコンピレーションだそうです。

タイトル通り野生的で荒削りな音楽が詰め込まれているらしい。

こういうマンガって、いっかにも海外風味だよね~。

これを見てすぐに思い出したのは「スーパー・スリー」っていうアメリカのアニメ。

マイクとフリーとコイルが出てくるヤツね。

「♪スーパースリーは~、チョ~ホーブ~イ~ン~、世界のためならエンヤコラどっこいしょ」とかいう主題歌でした。

海外のアニメなのに「エンヤコラどっこいしょ」だった。

昔の人はやることなすこと本当にクリエイティブだった。

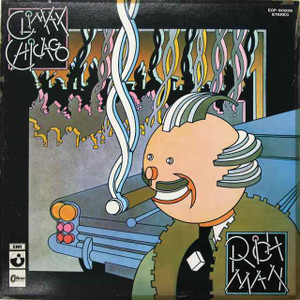

Climax Blues Band、古くはThe Climax Chicago Blues Band。

Climax Blues Band、古くはThe Climax Chicago Blues Band。

Hipgnosisの回でも触れたけど、いいバンドなんだよね~。

ギターのピーター・ヘイコックがすこぶるよろしい。ウマい。

コレは彼らの1972年の5作目の『Rich Man』。

このロボットのようなオッサンが「Rich Man」なのだろうね。

デザインはHipgnosis。

髪型がいかにもHipgnosisのデザインっぽい。

前作『Tightly Knit』がHipgnosisだったので今作もそうしたのであろう。

幾何学的、金属的なタッチと原色を排した色合いがすごく親しみやすい。

音の方もいいんよ。

このアルバムも、なかなかにツボを押さえた曲作りとヘイコックの土臭いギターがいい味を出している。

でも日本では全く見向きもされないバンドだったよね?

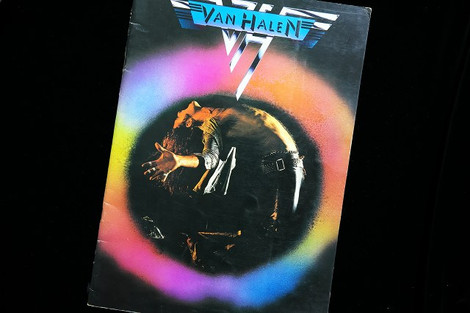

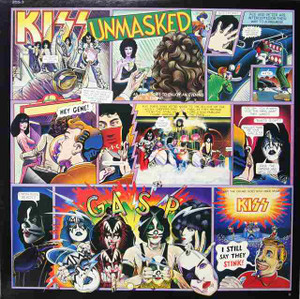

KISSこそコミックを具現化したかのようなロック・アーティストと言えるだろう。

KISSこそコミックを具現化したかのようなロック・アーティストと言えるだろう。

ゴメンネ、KISSって1回もレコードを買ったことないし、一度たりとも興味を持ったことがないんです。

初来日公演は行ったけどね、ヘヘヘ…すごくヨカッタ。

ちょうど『Destroyer(地獄の軍団)』が出てきた頃、私はプログレにハマっててね。

King CrimsonとかYesとかいわゆるプログレのビッグ・ネームを追っかけまわしてた。

他にトッド・ラングレンとかフランク・ザッパのLPをはじめて買ったのもほぼ同じ頃。

掃除の時間にホーキでギターのマネをして「Detroit Rock City」を歌ってたクラスメイトもいたけど、私はKISSは新鮮味を感じなかったというか…まったく刺激されなかった。

今聴くと全然問題なんだけどね。

「Shout it, shout it, shout it loud」っていうのあるじゃない?

「♪シャ~リ、シャ~リ、シャリラッラ~」って米屋さんのテーマソングかと思ってたぐらい。(ウソです)。

ほらね、こうしてマンガにしても何ひとつ違和感がない。それがKISS!

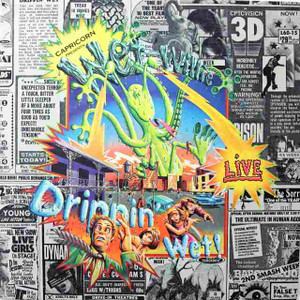

コレさ、あまりにもジャケットがお門違いなんじゃないの?

コレさ、あまりにもジャケットがお門違いなんじゃないの?

アラバマ出身のWet Willieというグループの1973年のライブ・アルバム『Drippin' Wet』。

このアルバムは聴いたことはないが、他のライブ盤を聴くと「明るい良い子のサザン・ロック」といった風情でよろしいな。

何せレーベルがサザン・ロックの名門Capricornですからね。

アラバマ出身なんだからアラバマのレコード会社から作品をリリースするのはちっとも不思議ではないんだけど…このジャケットは変すぎるでしょう。

サザン感まるでなし!

もっと変なのが、1974年ごろ短期間とはいえ、バッキング・シンガーとしてイギリスのバンド、Vinegar Joeのエルキー・ブルックスが在籍していたってんだよね~。

ちなみにわが友、ジェフ・ホワイトホーンはよくエルキーと仕事をしていた。

それでこの女性の名前を知ったのです。

Vinegar Joeはメチャクチャかっこいいよ。

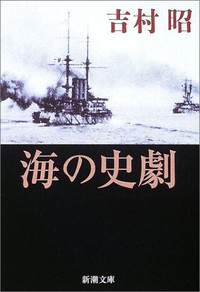

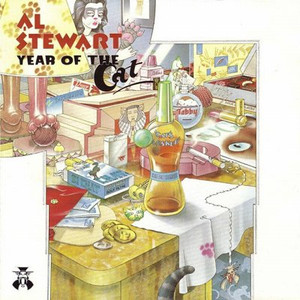

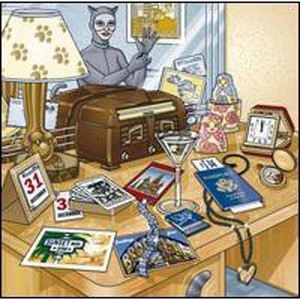

アル・スチュアートの『Year of the Cat』。

アル・スチュアートの『Year of the Cat』。

私は特段ネコが好きというワケではないが、コレ完全なジャケ買いをした。

デザインはヒプノシス。

ネコ・マニアの女性がネコの格好をして仮装パーティーに出かけるところなんだって。

鏡台の前にゴチャゴチャ置いてあるモノがすべてネコに絡んでいてすごく可愛いの。

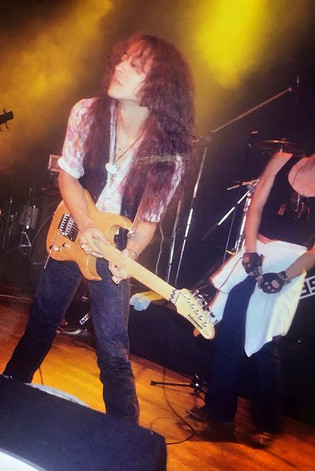

アル・スチュアートといえば凡そ私が好んで聴くような音楽ではない。

実際にコレを買った時はひと針降ろしてすぐ上げたわ。

でも今聴くとホッコリしていて実にいいね。

ピーター・ホワイトとティム・レンウィックという人たちがギターを弾いているんだけど、実にうまい。

日本のギターキッズは速弾きをしないと「ウマい」とは思わないようだが、こういうギターを弾く人こそウマいと思うね。

ま、私も若い頃は速弾き好きだったけど…イングヴェイのフォロワーが出て来た以降は全くオモシロいと思わなくなっちゃった。 アルはこのヒプノシスの意匠を2004年のベストアルバムに再利用した。

アルはこのヒプノシスの意匠を2004年のベストアルバムに再利用した。

どうもネコの仮装をしていたお姉さんは怪盗になったようだ。

高飛びに備えてパスポートが用意してある。 次もHipgnosisの作品。

次もHipgnosisの作品。

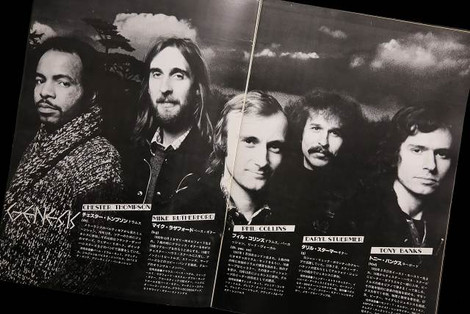

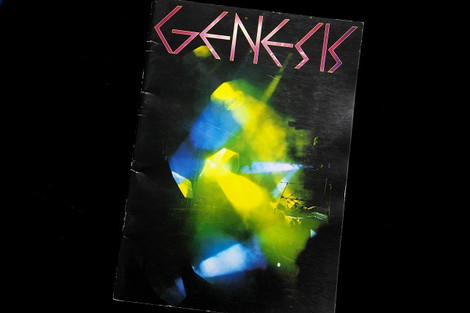

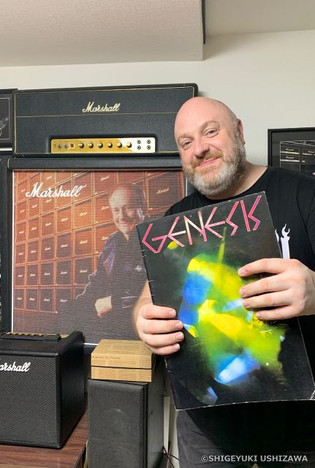

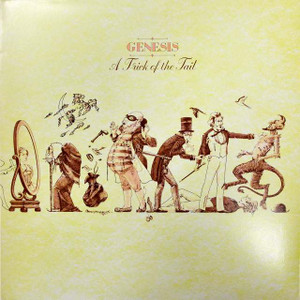

Genesisの看板スター、ピーター・ガブリエルが抜けちゃってハラホロヒレハラ、テンヤワンヤの大騒ぎ!

残った4人で「一体どうすんべか!」と踏ん張ったらアラ不思議、トンデモナイ名盤ができちゃった!…と、火事場のバカ力で作り上げたのが『A Trick of the Tail』。

おまけにフィル・コリンズが素晴らしいボーカリストだったという副産物まで飛び出した。

このマザーグースかなんかに出てきそうなイラストが魅力的で、それぞれが収録曲のキャラクターになっている。

おおよそHipgnosisらしくないタッチだよね。

でも中も外も本当に素晴らしい作品だと思う。

「Dance on a Volcano」、「Squonk」、「Los Endos」等、この後のGenesisの重要なレパートリーが収録されていて、通して聴くとコンセプト・アルバムを標榜しているワケでもないのにものすごいストーリー性を感じるでしょ?

1回通して聴いてまた振り出しに戻る…みたいな作りによるものか。

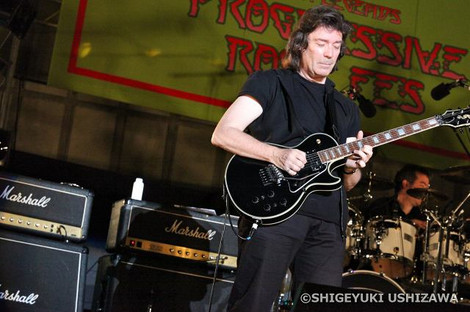

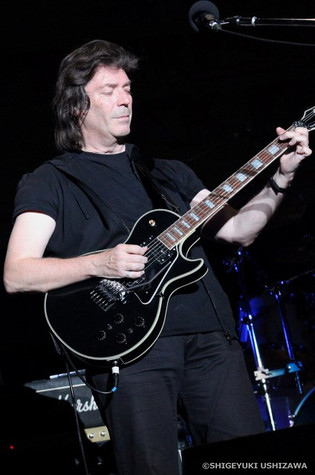

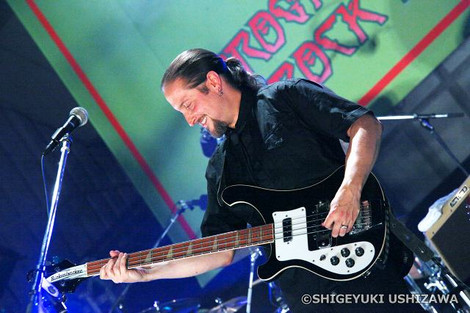

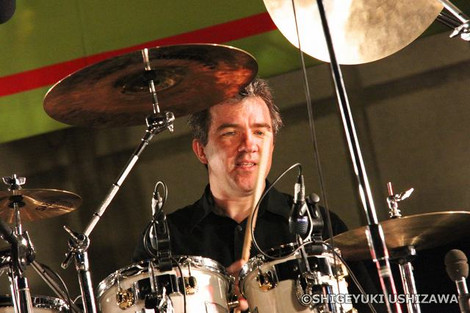

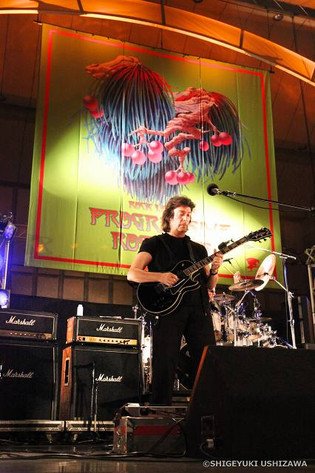

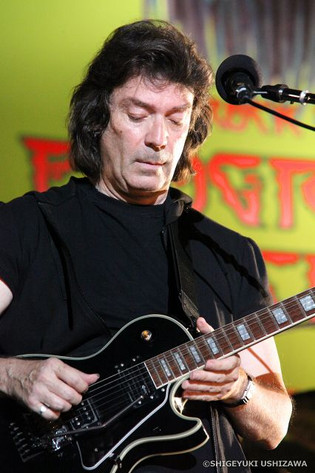

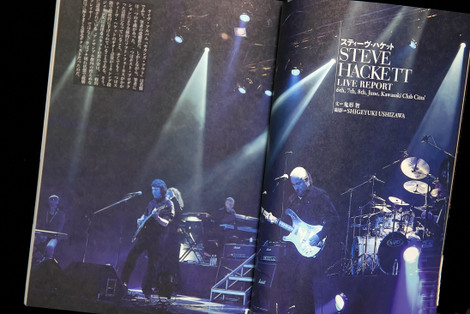

2010年のJapan Progressive Rock Festivalに出演したスティーヴ・ハケットはこのアルバムの中から「Los Endos」を演奏していたっけ。

きっとこの時のメンバーとっても思い出深い作品なのだろう。

ちなみにハケットはエディ・ヴァン・ヘイレンより先に同じ方向性のライトハンドをやってるかんね。

この作品のたったひとつの難点は、内ジャケに掲載された歌詞がカリグラフィで記載されていてちょっとやそっとじゃ読めん!

キレイなんだけどね、コレじゃ読めない。

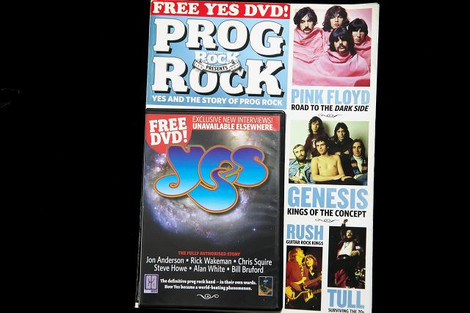

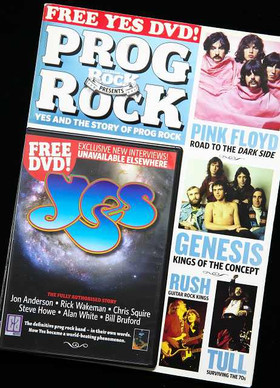

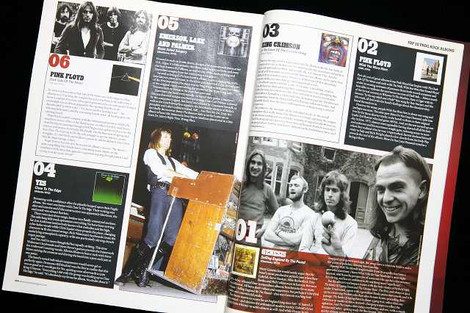

ちなみに私が大好きなイギリスの音楽雑誌、「Classic Rock」の姉妹誌、「Prog Rock(夢のような雑誌でしょ?)」。

ちなみに私が大好きなイギリスの音楽雑誌、「Classic Rock」の姉妹誌、「Prog Rock(夢のような雑誌でしょ?)」。

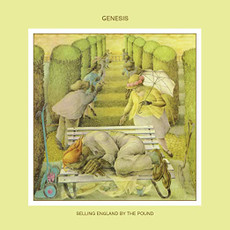

同誌が選ぶプログレッシブ・ロック・アルバム・ベスト30で第1位に選ばれたのは『Selling England by the Pound (邦題:「月影の騎士」)』だった。

同誌が選ぶプログレッシブ・ロック・アルバム・ベスト30で第1位に選ばれたのは『Selling England by the Pound (邦題:「月影の騎士」)』だった。

このことはもう何回もMarshall Blogに書いた。

『Trespass』、『Nursery Cryme』、『Foxtrot』、『Selling England by the Pound』、『The Lamb Lies Down on Broadway』、そしてこの『A Trick of the Tail』…こうして考えてみるとGenesisは名作の山を築いた偉大なバンドだったよね。

『Invisible Touch』もいいけどサ…やっぱね~。

1977年の来日時、新宿厚生年金会館行っておいて本当にヨカッタ。

ところで、そのベスト30。

第1位は『Selling England by the Pound』で、その他のGenesisの作品としては『Boradway』が第12位に選出されていた。

しからば、他のグループはどうか?

Pink Floydが2位の『Wish You Were Here(ナント『狂気』より上!)』と6位の『Dark Side of the Moon(ナント『炎』より下!)』でGenesisと同じく2作品がチャートイン。

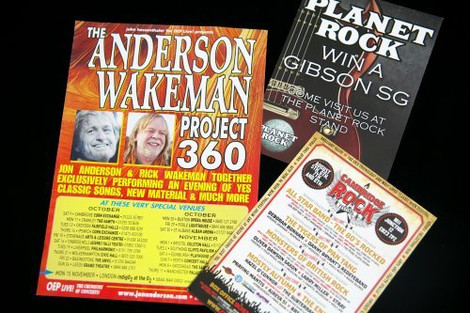

Yesも4位の『Close to the Edge(危機)』と22位の『Fragile(こわれもの)』の2作品。

ELPは5位の『Brain Salad Surgery』のみ。

King Crimsonは3位の『宮殿』と24位の『Red』のやはり2作。

イギリスの雑誌らしいのはFamilyとかNektar、Caravan、Van Der Graaf Generatorあたりが入っていることかな?

しかしサ、プログレのムーブメントってよく見てみると一般のリスナーにとってはGenesisやELPやYesやCrimsonらのビッグネームのみがシーンを席巻した恐ろしく狭小な世界だったんだね。

でも、この分野をイタリアやオランダ、北欧、果ては東ヨーロッパの辺境にまで広げるとそれはもうタマらなくおもしろいことになる。

南米あたりにも面白そうな連中がいるようだし、アメリカにはKansasなんかがいたりするけど、やっぱりプログレはクラシックの要素を感じさせないとことにはピンと来ない。

だから断然ヨーロッパなのだ。

あ、Spock's Beardは例外的にイイな。

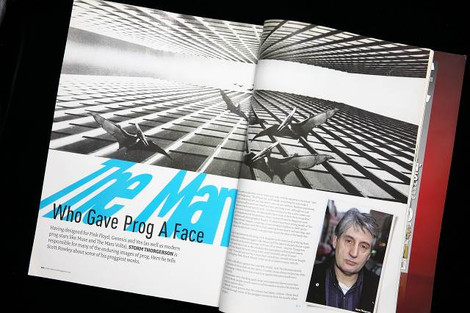

同じ号にHipgnosisのストーム・ソーガソンのインタビューが掲載されていた。

同じ号にHipgnosisのストーム・ソーガソンのインタビューが掲載されていた。

「The Man who gave prog a face」だって。

この雑誌は2007年ぐらいに出版されたモノなので、まだソーガソンがご存命だった。 なんじゃコリャ?「三輪車」だって。

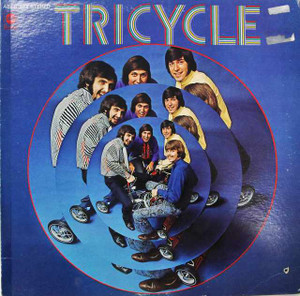

なんじゃコリャ?「三輪車」だって。

いったいどういうコンセプトでこういうバンド名にしてLP作ってこんなジャケット・デザインにしちゃったんだろうね?

大切な自分たちの作品なのに…故意にカッコよさを追求していないような…。

さぞかし売れなかったんだろうな~。

しっかりとカットアウト盤だ。

今回の「コミカル」という観点でつっつけば充分エントリーの資格はあるのだが…。

どんなもんかと聴いてみると、ルックス通りの甘々ポップ。

「バブルガム・ポップ」っていうのかな?

コレがなかなかいいのよ!

結果的にはジャケットもコレでヨカッタ。

しかし、考えてみるとサウンドがおとなしいか、ヤカマシイかの違いだけで「青春パンク」とか呼ばれている類のロックはやっていることがコレと同じだな。

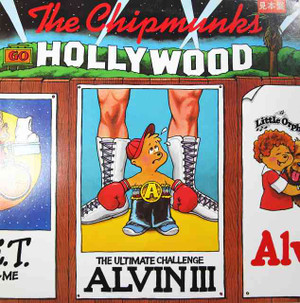

Alvin and the Chipmunksはアメリカのアニメのバンド。

Alvin and the Chipmunksはアメリカのアニメのバンド。

大変な人気で、数々のヒット曲を生み出しただけでなく、映画も制作された。

何しろ1959年から2011年の間に50枚にも上るアルバムを発表しているというのだからスゴイ。

コレって「じゃじゃ丸とピッコロとポロリ」が50枚もアルバム出しちゃうみたいなもんでしょ?

「のび太とスネ夫とジャイアン」でもいいんだけど、剛田は音痴だからナァ。

これは1982年のアルバム、『The Chipmunks Go Hollywood』。

ジャケットのイラストに見られるように、「Eye of the Tiger」、「Tomorrow」「E.T. and Me」の他、「9 to 5」、「Fame」、「Arthur's Theme」などが収録された映画主題歌集。

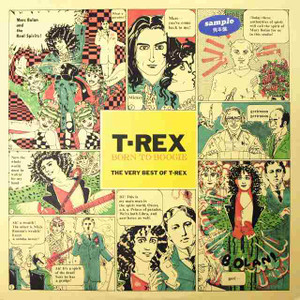

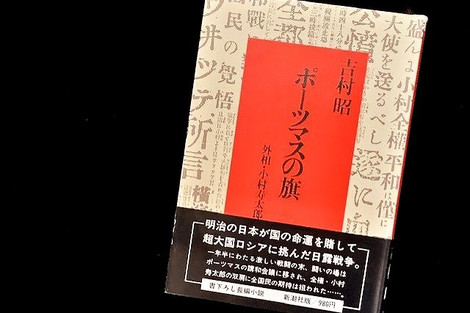

ヘビメタほどではないにしてもグラム・ロックもマンガになりやすい素材のうちのひとつに違いない。見てこの美しいマーク・ボラン!

ヘビメタほどではないにしてもグラム・ロックもマンガになりやすい素材のうちのひとつに違いない。見てこの美しいマーク・ボラン!

ボランの曲の権利を日本の会社が持っているために自由にコンパイルしたベスト盤。

それにしてもマーク・ボランというか、T-Rexの人気って根強いよね。

「21 Century Boy」と「Metal Guru」と「Get It on」だけだけど。

あとは「Solid Gold Easy Action」ぐらいか?

「グラム・ロック」といえば、そのギランギランのルックスばかりが取り沙汰されるけれど、さすが70年代の前半に栄えた文化だけあって、なんといっても曲がいいよね。

だからT-Rexの曲もこうして生き残ることができているに違いない。

実際『The Slider』とか『Electric Warrior』なんて名盤の誉れだけあっていいもんね~。

ちなみにマーク・ボランの相棒のミッキー・フィンが使っていたパーカッションはNATAL製です。

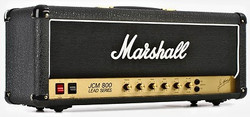

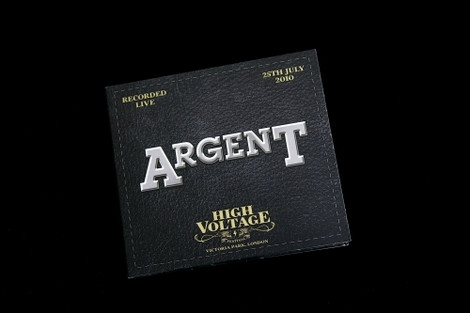

■□■□■□■□■□お知らせ■□■□■□■□■□■□

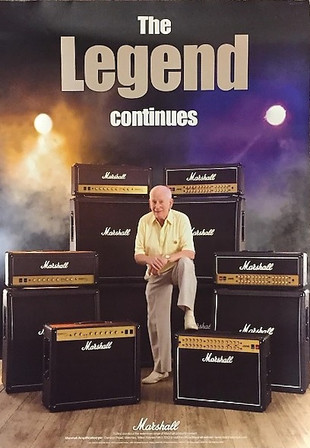

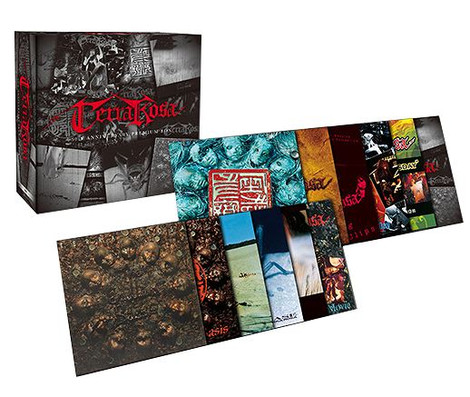

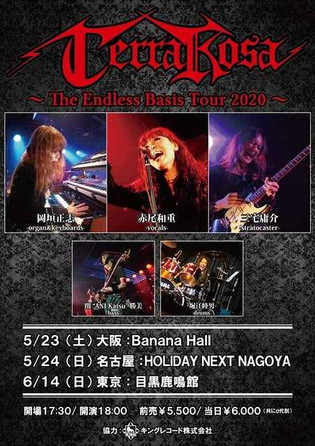

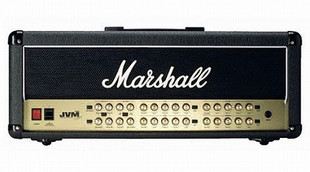

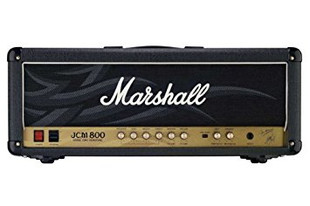

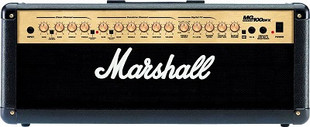

Marshall Music Store Japan

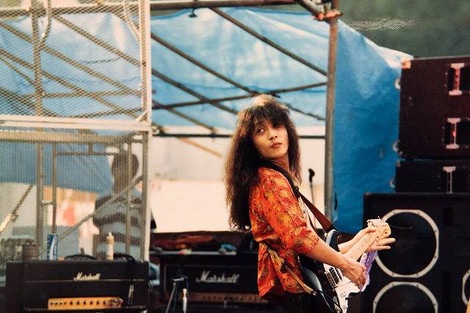

Marshallのレコード屋さん「マーシャル・ミュージック・ストア・ジャパン」営業中です!

Marshall Recordsのバンドの作品を販売するお店。

よろしくお願いします!

Marshall Music Store Japanはコチラ

Marshall Music Store Japanはコチラ

↓ ↓ ↓

Marshall Music Store Japan