【Marshall Blog Archive】三宅庸介インタビュー <後編>

Marshallを手放す

M:ところで、その73年製のラッキーMarshallはその後どうなったんですか?

Y:手放してしまったんです…ホント、後悔してる。

Y:手放してしまったんです…ホント、後悔してる。

M:アジャジャジャ!

Y:そういう人ってたくさんいると思いますが…。

M:はい、本当によくそういうお話を耳にしますね。でも、その時はどうしても他のモノが欲しくなって後先考えないで…というか、後悔するなんて夢にも思わずやっちゃうんですよね。

で、その後は?

Y:ラック・システムに興味がありましてね。

マイケル・ランドウの影響を受けました。

M:流行りましたもんね~。

Y:それで2年ほど経ってまたMarshallに戻ったんです。

その時手に入れたのが78年製の2203。

それをしばらく使っていました。

<庸介写真館4>

1978年製というからJMP期の2203ということになる。

現在のようなフル・フェイスのコントロール・パネルになるのはJCM800シリーズがスタートした1981年から。

現在のようなフル・フェイスのコントロール・パネルになるのはJCM800シリーズがスタートした1981年から。

当時の人たちはこのルックスの変わりように度肝を抜かれた…私はサッパリ覚えていない。

写真には写っていないがその2203を使用していた時代の三宅さん。

写真には写っていないがその2203を使用していた時代の三宅さん。

難波の「ロケッツ」というライブハウスでのステージ。

右に写っているのは今NATALの山口PON昌人さんがサポートしているMOMO & THE SHOCKERSのMOMOさん。

その後のMarshall

M:それから?

Y:東京に出てくる時にサポートの話しとかもあって、洗練された音作りをする必要が出てきて、気に

なっていた6100を入手したんです。

なっていた6100を入手したんです。

そしたらあのクランチがすごくよくて、今のMarshallでもこんな音が出るのかって…。

M:6100の頃もあったんですか~。

Y:今でも手放さないで持っていますよ。好きで結構使いました。

ゲイリー・ムーアも出た頃使ってましたもんね。

で、大分使いこんだところでDSLが出て来たんです。

M:なるほど…。

(写真の6100はパワーアンプに5881を搭載した通常版。三宅さん所有の6100はMarshallの30周年をを記念する青いカバリングのモデルです)

<庸介写真館5>

右端が三宅さんの6100。

Marshallの30周年を記念してリリースしたモデル。サトリアーニも愛用者だった。

後ろの赤いジャケットを着ているのは藤本朗さん。

そしてドラムスは金光健司さん!

ご存知、金光さんは今の三宅さんのバンド、Strange,Beautiful and Loudの相棒。

ご存知、金光さんは今の三宅さんのバンド、Strange,Beautiful and Loudの相棒。

約30年経ってもこうして一緒に音楽を作ってる。

約30年経ってもこうして一緒に音楽を作ってる。

いいね、音楽ってモノは!

こっちは約30年前。

こっちは約30年前。

当たり前のことだけど、やっぱりアクションってのは人間そう変わるもんじゃないね。

1959が基本

Y:でも、最初の73年製の1959の音が基本にあって、どのMarshallのモデルを使っても、また

Marshall以外のアンプを使っても、結局その音を求めてしまうんです。

Marshall以外のアンプを使っても、結局その音を求めてしまうんです。

色々と試してみてそういう音が出ればOKですし、出なければ使いません。

その頃からもう色んなものを求めずにその基本のクランチの音で勝負しようと決めたんです。

M:今(2011年当時)、三宅さんはJCM2000 DSL100をお使い頂いていますが、DSLというとCLASSIC GAINのツルンツルンのクリーンかULTRA GAINの歪みを使っている人が圧倒的に多いようです。

DSLが発売された時、セールス・ポイントはクリーン・サウンドだったんですから。

でも 三宅さんはCLASSIC GAINのCRUNCHだけを使ってすべてをコントロールしている。

いつかも確か三宅さんとウリの音の話しをしていて、「ウリの音は1959の一番いいところが出ていて、その音を表現すると『パシーン』とか『ビシッ』とかいう感じ」って言ったことがありました。

三宅さんのサウンドはそれに近くて、たとえDSLを使っていても根底にあるサウンドが1959であるということを感じ取れると思いますよ。

Y:そうおっしゃっていただけると大変うれしいです!

<庸介写真館6>

再び手にした1959も1978年製。いわゆるJMP期の1959。

旧バナナ・ホールにて。

三宅さんはいつもMarshallをクランチにセットしてTube Screamerで歪みを加える…と昨日書いた。

このJMP時代の1959、大学の時に私も持っていたけど、Marshall自体がクランチで鳴ったことはただの一度もなかった。

徹頭徹尾クリーン・サウンドしか出せなかった。

私は当時どこでも手に入ったBOSSのオリジナルOD-1をつないでいたが、元のMarshallのクリーンの音が図太いので、最高のサウンドが出た。

してみると、クランチが出るほどのこの頃の三宅さんのギターの音のラウドさが想像できる。

今でもだけど。

でも、ラウドだからこそ音がいいのだ。

私が三宅さんの演奏を初めて拝見したのは2009年3月かな?

私が三宅さんの演奏を初めて拝見したのは2009年3月かな?

その時はハコの4100をお使いになったたように記憶しているが、そういえば、当時はJCM2000 DSL100をご愛用頂いていたんだわ。

もうJVMのイメージが強くてスッカリ忘れてた。

三宅さんのDSLって1997年製の初期型で、チャンと手入れをしているせいもあってものスゴくいいんだよね。

これはまだコレはDSLを使っていた頃のStrange, Beautiful and Loud。

2012年12月のGRAPE FRUIT MOONでのシリーズ企画『Sound Experience』…まだ「6」の時。

今、「31」まで来ている。 三宅さんにもご登場頂いたMarshallの本『Marshall Chronicle』が出来した頃で、「大人のエロ本」としてこの時ステージで紹介してくれた。

三宅さんにもご登場頂いたMarshallの本『Marshall Chronicle』が出来した頃で、「大人のエロ本」としてこの時ステージで紹介してくれた。

この本は作っていてホントに楽しかったナ。夢中になって取り組んだ。

セッティング

M:アンプのセッティングで何かこだわっている部分ってありますか?

リハやステージであんまりアンプをイジくり回している印象がないんですけど。

Y:昔のMarshallって0か10かってところがありましたよね。

Y:昔のMarshallって0か10かってところがありましたよね。

それでボクは全部10だったんですね。

プレゼンスも10。リンクしてボリュームも両方10。それで最高の音が出ていたんです。

ですから今のモデルを使う時、覚えているその時の音に近づけようとしているだけですね。

弾き方がそういう音を覚えているというか…。後はその音が出るようにセットしていく。

そうしてようやくここ5~6年で核心に近づいていっている気がします。

M:ようやく核心?もう到達しているのかと思っていましたが…。

Y:ずっとギターを弾いていると少しずつ少しずつうまくなっていきますよね…あまり気が付かない程度に。

その中で、ギターとのやり取りとか、アンプとのやり取りとかも弾けば弾くほど上達していくんですよね。

そういう部分で音の出し方とか、音の早さとかがより詳細にわかるようになってきたんです。

ベースは0。上げても2とかね。ミドルは8から10。トレブルは3とか4とか。プレゼンスは上げない。

ドリーム・マーシャル

M:弾いてみたいMarshall、いわゆる「ドリーム・マーシャル」ってあります?

Y:ジミ・ヘンドリックスの1969年の春先のアメリカツアーで使っていたマーシャルですね。

それと同じく69年のロイヤル・アルバート・ホールのマーシャル。

ヨーロッパでのトーンってすごく濁りがなくてクリアなんです。懐が深くて澄み切っている。

その点ではすごく参考になる。

M:電圧の加減?全然音が違いますからね。

Y:そうだと思います。

一方、アメリカのツアーの場合、その電圧の加減か、ペダルの影響か、もう少しハード・ロック的ないわゆるキメの細かいオーバードライブ・サウンドになるんですね。それもすごく好きです。

M:ホンモノのジミヘンの音、聴いてみたかったですよね~!

M:ホンモノのジミヘンの音、聴いてみたかったですよね~!

Y:ホント。

それか、マハビシュヌ・オーケストラの『Birds of Fire』や『Between Nothingness and Eternity』でマクラフリンが使った…多分SUPER TREMOLO 100ですね。

そんなにマクラフリンの音って好みではないんですけど、この頃の音はすごく好きなんです。

M:あの音っていかにも出なさそうですよね?

アレは弾き方によるところがメチャクチャ大きい気がします。

でも、マクラフリンの一番はマイルスの『ジャック・ジョンソン』でしょう。特にあのイントロ。

でも、マクラフリンの一番はマイルスの『ジャック・ジョンソン』でしょう。特にあのイントロ。

Y:(笑)アレはナンなんでしょうね?!

M:アレは奇跡でしょう。他には?

Y:それから、やっぱりエディかな?

M:アメリカ勢はダメなんじゃ?

Y:イエ、「ドリーム・マーシャル」ということだったら話しは別です。

エディの68年の「Baby Marshall」は弾いてみたい!

アレ、本人は'67年製と言っていますが、先日リペアした人から'68年製だったと聞いてます。

マクラフリンが使っていたとされるトレモロ回路搭載の1959、「Super Lead T1959」。

1966年から1972まで製造されていたところを見ると、それなりの需要があったのだろう。

真空管で揺らしたトレモロ・サウンドは本当に美しいからね。

ジミ・ヘンドリックスの録音

M:Marshallの工場に行った時に撮って来た実際に彼が使っていた1959の写真なんてありますけど…。

Y:ウワッ!見たい!

M:コレですね…。

M:コレですね…。

Y:おお~!

ジミ・ヘンドリックスでもそうなんですが、我々が耳にする音ってCDでも何でもレコーディングというプロセスを通ったものですよね。

それがどういうミックスをされたか…もっと言うとリマスターされたかによってすごくトーンの聴こえ方が変わってきますよね。

そういうことにすごく興味があって、リマスター盤が出ると買って聴いてみるようにしているんですね。

M:「リマスター盤」が欲しいなんて思ったことがありませんが、なるほどそういうことを意識して聴くのであればオモシロいでしょうね。

M:「リマスター盤」が欲しいなんて思ったことがありませんが、なるほどそういうことを意識して聴くのであればオモシロいでしょうね。

Y:はい。自分がアルバムを出すようになって余計に神経質になりました。

M:なるほど。そうかもしれませんね。

Y:そういう意味で色々聴いていると、ジミってウッドストックにしても、ワイト島にしても、モントレーにしても、意外にオープンエアが多いんですね。

で、オープンエアの会場で録った方が「Marshallらしさ」って映えると思うんです。

ホールの影響がありませんよね。だから生々しく彼が出していたトーンが残っていると思いますね。

つまりアンプ以外の音の要素が少ないので参考にしやすい気がするんです。

そういう風な思いで聴いています。

M:そんなこと考えたことありませんでした。

三宅庸介の音楽

M:ところで、Marshall Blogに何回も書いている通り、私個人は三宅さんの音楽がとても好きで、「ロック」という範疇にあってはかなりユニークなものと捉えています。

はじめに聴いてすぐに思い浮かんだのがマイケル・ランドウ。

Y:マイケル・ランドウが世間ではどういう立ち位置にいるかはわかりませんが、自身確かに影響を受けてはいます。

Y:マイケル・ランドウが世間ではどういう立ち位置にいるかはわかりませんが、自身確かに影響を受けてはいます。

でも、いわゆるフュージョンからの影響というのはまったくないんですね。

アルバムを作る前はもっとフリーフォームで、テーマをひとつふたつ決めて延々とソロをやるようなユニットの時期もあったんですが、アルバムを作るときに「本当にやりたいことだけをやろう!」って取り組んだんです。

M:なるほど…。

Y:それと、とにかく弾き方は自分にしか出来ない方法を採るようにして、音にも徹底的にこだわりました。

ストラトキャスターとMarshallがあったからできたんです。

曲に関しては、やっぱり素に戻ってずっと好きだったものを演ろうと…つまりロックですね。

コード進行やヴォイシングが変わっているというのはわかっているんですが、それをロックのサウンドにしたかった。

ボクの中では結構「ハード・ロック」なんですけどネェ…。

M:はい。少なくともジャズには聴こえないし、フュージョンでもない。

ロックなんですけど、他のロックとは単語も文法も違うんですね。

メロディについても極力ロックの定番フレーズを避けていることがすぐにわかる。

自然にそうなっているのかな?ローランド・カークみたいな。

結局ジャズの巨人達、パーカーもマイルスもエヴァンスもショーターも、今までにないようなカッコいいフレーズを発明することに心血を注いだワケですよね?

三宅さんのやっていることはそれに似ている感じがするんです。すごくステキなことだと思います。

Y:それはあんまり意識していないな…。

今のユニットはそうかも知れませんが、前にやっていたバンドでは典型的なフレーズも使っていたし、スティーヴ・ヴァイが好きだった頃のボクをご覧になっているお客さんはいまだにボクをそういう風に捉えているとは思います。

M:今の三宅さんだったら、自分の音楽を「三宅庸介です」と言って許される思うんです。すごいスタイリストですよね。

Y:ワァ、うれしい!

ジミ・ヘンドリックスにしても、ロビン・トロワーにしても、ウリにしてもいまだにコピーします。

好きですしね。

でも、コピーしたものをそのまま弾いても意味がないんですね。人がやっていない…自分にしかできないことをいかに最善の形で音にするかということをやっていかないとしょうがない。

M:コピーからはナニも生まれてきませんからね。何も残らないし。

ジャズ

M:こないだのライブでは冒頭にコルトレーンの『至上の愛』の一節を弾かれていましたね。

ジャズはよくお聴きになるんですか?

ジャズはよくお聴きになるんですか?

Y:イエイエ、全然!ウワベだけです。

学校で教えていると、「BOφWYからギター始めました」とか「昔メタリカやってました」という子がちょっとギター弾けるようになって学校へ来る。

それで、上手になってくると途端にやれ「モード」だとか「何とかジャズ」の方へ行ってしまう。

で、「君が好きだったBOφWYから受けた衝動はどこへ行っちゃったの?」っていう子がすごく多くて、そういう子は決まってロックをバカにするんですね。

そんなことを目の当たりにしていたので、むしろボクはジャズをキライなのかもしれない…。

そんなに興味もないし、居心地がよくない。

でも、アーティスト単位では好きな人はいます。

ウェス・モンゴメリーは大好き。それでも彼の音楽的な手法がどうとかではなくて、トーンが好きだったり、歌わせ方が好きだったり…。

後はマイルス。そのふたりぐらい。マイルスなら少しは偉そうに語れるかな(笑)?

M:ジャズの話は私が止まらなくなってしまうので、コレで終わりにしましょう(笑)。

『Lotus and Visceral Songs』

M:それではご自身の音楽を総括すると…。

Y:ボクは自分の音楽をプログレの一種だと思っているんです。

プログレが大好きでいまだにフォーカスが一番好きなんです。

で、あのアルバム(『Lotus and Visceral Songs』)って『Focus Ⅲ』のサウンドをすごく参考にし

ているんです。

ているんです。

M:録音ってこと?

Y:そうです。

レコーディングの時、『Focus Ⅲ』をエンジニアに持っていって聴いてもらった。

あのレコードって残響がほとんどないんですね。

M:「Anonymous Ⅱ」とか完全にデッドですよね。

Y:そう。聴いていてレコーディングしている部屋にいっしょにいるような感じにしたかったんです。「音がボヤけるようなことは一切しないでくれ!」と

エンジニアに頼みました。

エンジニアに頼みました。

特にドラム。

ドラムの音が全体を決めますからね。

ギターは自分が出している音をそのまま録ってもらえればいい音になることがわかっていたんで、ドラムにはこだわりました。

あれはピエール・ヴァン・ダー・リンデン(Focusのドラマー。現在も活躍中)のドラム・サウンドをかなり参考にしたんですよ。

レコーディングの期間中ズーッとあのアルバムを流していました。

M:私、去年ロンドンでピエール見ましたよ。

Y:HIGH VOLTAGEですね?

M:はい。

そう、マーブロにも何回も書いたとおり、今のCDの音ってドンシャリすぎるんですよ。

ナニを演っているのかさっぱり聞き取れないし、疲れちゃって長い時間聴いていられない。

すぐ飽きちゃう。味が濃すぎるんです。コンビニのお弁当みたい。

すぐ飽きちゃう。味が濃すぎるんです。コンビニのお弁当みたい。

そういう点で『Lotus and Visceral Songs』は違うな…って初めて聴いた時に思いましたよ。

結局、お母さんの味付けの方が美味しいし飽きないんです。

Y:でしょ~?

結局、エンジニアの方にものすごく試行錯誤してもらって、納得のいく素晴らしい音で仕上げてもらいました。

それがホントに嬉しかったし、とても良い経験をさせてもらったと思っています!(笑)

M:本当にCDの音質は業界をあげて考え直した方がいい。

切ったり貼ったりは全然構わないと思うけど、昔みたいに自然な音で吹き込むべきだと思う。

何しろ若い子にはレッド・ツェッペリンがスカスカに聴こえるらしい。

ジョン・ボーナムのドラミングがスカスカなんですって!

Y:MP3プレイヤー用の音質になっているんですね。

雑踏に負けないように鼓膜にくっついてすべての音が聴こえてくる。

「ああ、これ聴きたいな」と思って家でターンテーブルに乗せて聴くようなレコードの音では外では雑踏の音に消されて聴こえないんですよ。

マーシャルを弾くということ

Y:今の若い子はマMarshallを弾かせると、あんまり知らない子は雑誌の影響か何かわかりま せんが、コントロールをすべて5にするんですね。

ま、それでもいいけど、それじゃ面白くないやろ…自分の音を作ってみろって!言うようにしているん

です。

です。

自宅はLEAD12(5005、12Wの小型コンボ)を使っているんです。

ベースは少々。トレブルも少し。ミドルはそこそこ。

こうすると鳴らし方がわかってくる。

M:今の若い子が好む音楽からすると、彼らから低音を奪うことはムズカシイでしょうね。

Y:ギタリストがギターを弾いているのを見た時に、マーシャルを弾いてきた人ってその弾き方でわかるんですよね。ピッキングとかね。

Y:ギタリストがギターを弾いているのを見た時に、マーシャルを弾いてきた人ってその弾き方でわかるんですよね。ピッキングとかね。

で、そういう人が出す音って大抵ボクの好きなタイプの音なんですね。

逆にMarshallに育てられた弾き方っていうものがあるんですね。ボクもそうだけど…。

ピッキングを見たら生音でもわかる。

現行品で全然構わない…1959に戻りたいなって思っているんです。アンプのよさを引き出す弾き方が果たして出来ているかどうか真剣に向き合いたいと考えているから…。

<あとがき>

見た目の通り落ち着いて思慮深く、ひとつひとつ言葉を選びながらお話しになる三宅さんの姿は先生、それも生活指導の先生のようでもあり、ひとつの道を極めんとする修行僧のようでもある。

もちろんその実体は己の真のスタイルや音楽を追及するアーティストだ。

それだけに三宅さんの発する言葉には計り知れない重みを感じた。

楽器に限らず最近市場に出回るあらゆる商品は「売上至上」を象徴しているかのような、お店で手をかけずにすぐに売れるものしか置かなくなってしまった。

商品のハードルが低くなってしまっているのだ。

コレは決して品質が良いとか悪いとかいうことではない。ギター・アンプでいえば初心者でもスイッチを入れればその場でいい音が出てしまうというシロモノ。

もちろん、ギター・アンプはいい音を出すことによって商品の価値が決まるワケだからそれらは商品としての使命を立派に果たしているのだが、本当にこれだけでいいのだろうか?

いい音が出ることによってそれ以上の音を求める必要がなくなってしまうだろうし、いい音を出すために悪戦苦闘をして弾き方の研究する機会もなくなってしまう。

マーシャルで言えば1959の例を出せばわかりやすいだろうか?

初めてギターを弾く人にとってよもや1959がユーザー・フレンドリーということはあり得ないだろう。

でも、我々がギター始めたころはコレが当たり前のギター・アンプだった。

もしロックが「ロック」という形と精神で将来も生き残ることができるとすれば、CDの音質も先祖返りを果たし、ギター・アンプも1959のようなノン・マスター・ボリュームの頑固なモデルに収斂していくような気がする。

そしてそういった傾向こそがシリアスなロックをよみがえらせるのではないか?とさえ思えるのである。

「1959にもどりたい」という三宅さんの言葉が実に印象的であった。

<あとがき>の後で

2011年のインタビューは以上。

この時から9年の時が経った。

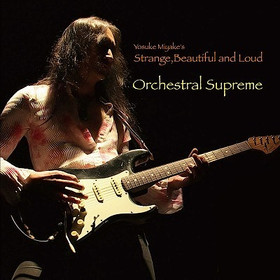

その間も三宅さんは自分の音楽を追求し続け、2014年にはStrane,Beautiful and Loudのセカンド・アルバム『Orchestral Supreme』を発表。 MarshallはJVM210Hをメインに据え、相変わらずの美しい爆音を発散させ続けてくれている。

MarshallはJVM210Hをメインに据え、相変わらずの美しい爆音を発散させ続けてくれている。

一方、インタビューの中で「1959が基本」とおっしゃっているように、最近では1959をお使いになってのステージも展開している。

一方、インタビューの中で「1959が基本」とおっしゃっているように、最近では1959をお使いになってのステージも展開している。

この1959がいつ出番となるかは事前にチェックするより仕方がないが、ゼヒ、生のサウンドをご体験頂きたい。

特に「自分はロック・ギタリスト」だと勘違いしている若い世代のプレイヤーは必ず観に行くべし。

そして、デジタル・アンプが跋扈している昨今、「真空管のギター・アンプの音がどういう風にいいか」ということを言葉抜きに、ギターの音だけで実感させてくれるハズだ。 一方では「Marshall」と聞けば、新しいモデルのチェックにも余念がない。

一方では「Marshall」と聞けば、新しいモデルのチェックにも余念がない。

最近ではSTUDIO VINTAGEでノックアウトさせて頂いた。

とにかくどんなに時代が変わっても「三宅庸介=シリアスなギター・サウンド=Marshall」という図式が変わることはないのだ。

動く三宅庸介はコチラ⇒【公式YouTubeチャンネル】Yosuke Miyake Strange,Beautiful and Loud

動く三宅庸介はコチラ⇒【公式YouTubeチャンネル】Yosuke Miyake Strange,Beautiful and Loud

三宅さんが愛用のLEAD12 5005を使って自宅でギターを弾いている様子などを見ることができる!