谷中生姜は大好物のひとつだ。味噌と一緒に酒のアテで出てくればいくらでも食べることができる。

それから、チョット変わったところでは根生姜をすりおろして熱い紅茶の中に入れて飲むのが好き。

生姜はいい。

…と思っていたら加工生姜のメーカーさんがイキなコンサートを企画したってんでお邪魔してきた。

お目当ては2番目に登場したドラマーの芳垣安洋率いるOrquesta Libre。

メンバーが変わることもあるのかも知れないが、今日はテンテットでのご登場。

芳垣安洋

芳垣安洋

トロンボーンの青木タイセイ。

トロンボーンの青木タイセイ。

この写真、Curtis Fullerの『The Opener』にソックリでしょ?狙って撮った。うまくいった!

ソプラノ・サックスで塩谷博之

ソプラノ・サックスで塩谷博之

テナー・サックスに藤原大輔

テナー・サックスに藤原大輔

トランペット、渡辺隆雄。

トランペット、渡辺隆雄。

ギデオン・ジュークスのチューバが加わる。チューバかっこいい!

ギデオン・ジュークスのチューバが加わる。チューバかっこいい!

Ray Draperというチューバでジャズを演る人もいたが、Rahsaan Roland Kirkの『The Retuen of the 5000 Lb. Man』に入っている「Giant Steps」を聴いてもらいたい。Rahsaanのテナーと一緒にColtraneのソロをナゾるHoward Johnsonのチューバがすこぶるカッコいい。

この『The Retuen of the 5000 Lb. Man』は泣けるアルバムだ。「Loving You」や「Goddbye Pork Pie hat」なんかも入っていて聴きやすいく、ロック・ファンにも超おススメのジャズの一枚。

ヴィブラフォンは高良久美子。

ヴィブラフォンは高良久美子。

ベースの鈴木正人。

ベースの鈴木正人。

さらにパーカッションに岡部洋一。

さらにパーカッションに岡部洋一。

この布陣に加わったのが…

この布陣に加わったのが…

ROLLY!

ROLLY!

ROLLYさん、1966年のブロードウェイ・ミュージカル『Cabaret』のオープニング曲「Wilkommen」で登場した。「Willkommen」とはドイツ語の「welcome」だ。

ROLLYさん、1966年のブロードウェイ・ミュージカル『Cabaret』のオープニング曲「Wilkommen」で登場した。「Willkommen」とはドイツ語の「welcome」だ。

ROLLYさんは2000年に開催された『Marshall祭り』にご登場頂いたことがあった。

ROLLYさんは2000年に開催された『Marshall祭り』にご登場頂いたことがあった。

それからというもの、シャンソンやクラシック、色々なパフォーマンスを拝見させて頂いているが、色んなジャンルのいい音楽に、日本語にこだわった自分なりの魂を吹き込んで高い娯楽性を追求している姿勢にいつも大きな共感を覚える。

今回、リハーサル後にMarshallの新製品がらみの話しでThe Sensational Alex Harvey Bandの名前に触れたところ、急に大層よろこばれて、本番前と言うのにふたりきりで長々と音楽の話しをさせて頂いた。

本当に色んな音楽を深く聴いておられて、話しをしていてものすごく楽しかった。

もちろん、話題はこの「Willkommen」にも及び、ドイツつながりでクルト・ワイルも登場した。

さて、このミュージカル、1972年にボブ・フォッシーの手によって映画化もされた。

さて、このミュージカル、1972年にボブ・フォッシーの手によって映画化もされた。

下の写真の向かって右はそのサントラ盤。

もちろん「Willkommen」が冒頭に収録されているが、最も有名で人気のある曲はタイトル・チューンの「Cabaret」だろう。「♪Life is a cabaret, old chum」のところは誰しも聴いたことがあるハズだ。

この「chum」っていう言葉が気になって昔調べたことがあった。

「友達」とか「仲間」とかいうような意味のようだったが、西洋人はよく呼びかけに「友達」という言葉を口にする。

日本語では考えられないよ。何かしてくれた友人に「どうもありがとう、私の友達!」なんて言ったことないでしょ?

向こうの人はやたら「my friend」を言う。「my huge friend」なんてのも言われたことがある。

そして「友達」は「friend」だけとは限らない。

イギリスの連中は「friend」の代わりに「mate(ほぼ「マイト」と発音する)」とか「pal(こちらはほとんど「ペァウ」に聴こえる)」なんて言い方もする。はじめはナンノコッチャである。

この「cabaret」のサビに「♪Come taste the wine, come hear the band」という歌詞が出て来るんだけど、Deep Purpleの『Come Taste the Band』はココから取ったのかね?歌詞を交錯させた?ジャケットはシャンパン・グラスだしね。

昔、大阪にこの曲をオープニングSEに使った「キャバレー」というバンドもいた。

ちなみにこのミュージカルの中に「Tomorrow Belongs to Me」という曲が入っているが、The Sensational Alex Harvey Bandの1975年の同名アルバムはこれが出自らしい。

ついでに並べたのは「Cabaret」で主役を演じたライザ・ミネリのライブ・アルバム。

私はライザが子供の頃からチョット苦手なんだけど、この1972年のライブ・アルバムはすごくいい。

映画『キャバレー』は、作品賞こそ『ゴッドファーザー』に譲ったが、第45回(1972年)のアカデミー賞を8部門も獲得した。

映画『キャバレー』は、作品賞こそ『ゴッドファーザー』に譲ったが、第45回(1972年)のアカデミー賞を8部門も獲得した。

ライザは主演女優賞、ボブ・フォッシーは監督賞をゲットしてめでたしめでたしなんだけど、どうも私はボブ・フォッシーがシックリこない。

この人は元々ダンサーで、振付師として活躍していた人。

下の『キス・ミー・ケイト』では役者として出演している。脱線の幅を広げて恐縮だが、1953年に映画化されたこのミュージカルには「So in Love」、「Too Darn Hot」、「From This Moment on」といったジャズでよく取り上げられる曲が収録されている。Cole Prterだから当然か。

で、どうもフォッシーの印象がよくないのは、この人が監督した『レニー』という作品が気に入らなかったからかもしれない。

Lenny Bruceのことは後になって知ったが、当時の私(13歳)はダスティン・ホフマンが好きだったので、余計にガッカリしてフォッシーに悪印象を覚えたのかもしれない。

また脱線になるが、英語の勉強をしている以上、Lenny Bruceの品の悪い英語が聞き取れればうれしいな…と思い、ライブ盤を買って聴いてみたけどサッパリわからなかった。

ところがこのフォッシー、ダンサーとしては超一流で、『星の王子さま』という映画で久しぶりに「ヘビ」の役どころでダンスを披露した。コレはメチャクチャかっこよかった。

ま、オスカー獲ったんだから監督としても超一流か…。

『All That Jazz』はフォッシーの自伝的映画だ。ロイ・シャイダーも死んじゃったもんナァ。

話しをLizaに戻して…と。

話しをLizaに戻して…と。

私はLizaよりもお母さんのJudy Garlandの方がゼンゼンいい。声がメッチャ好きなのだ。

天才少女として世に出たJudy、日本ではミッキー・ルーニーとのコンビや「Over the Rainbow」の『オズの魔法使い』ばかりが有名だが、ジャズ歌手としても超一流だ。

彼女の有名な主演映画に『スタア誕生』がある。この中でジャズ・コンボをバックに「The Man Got Away」という曲を歌うシーンなんぞカッコよすぎてチビっちゃうつーの。

一方、『Cabaret』の中に「Maybe This Time」というLizaが歌うナンバーがあるが、この2曲、ゼンゼン違うメロディなのだが、ものすごく雰囲気が似ていて、娘の母への思慕と尊敬の念すら感じてしまう。

Lizaのお父さん、すなわちJudyのダンナさんはヴィンセント・ミネリという映画監督。スンゲェ芸能一家なのだ。

見つけてはチョコチョコと買い求めているJudy Garlandの音源も結構集まってきちゃった。

もうチョット…。

もうチョット…。

『アニーよ銃をとれ(Annie Get Your Gun)』という映画をご覧になったことある?

コレはアメリカ西部開拓時代に実在した「カラミティ・ジェーン」という女性ガンマンを題材にしたミュージカルで、もっとも有名な挿入歌は「There's No Business Like Show Business(ショウほど素敵な商売はない)」だろう。

音楽がIrving Berlinだけあって、他にも「Doin' What Comes Naturally」や比較級の勉強に持って来いの「Anything You Can Do」なんて素敵な曲が入っとる。

主役のアニーはベティ・ハットンという古い女優さんが演じているが、元々はJudy Garlandが演ずる予定だった。

ところが、Judyの健康がすぐれず、実現しなかった。

それで、このDVDにはボーナス映像としてカメラ・テストで「Doin' What Comes Naturally」を歌うJudyの姿が収められている。コレがもうヤケクソにいい!

このベティ・ハットンも悪くはないのだが、Judyだったら作品がガラっと変わって格が上がっただろうな~。

何年か前に亡くなったMarshallのSteveとこの映画の話しになった時、彼が「Anything You Can Do」をスラスラ歌ったのにはビックリした。やっぱり知ってるんですよ。

ちなみに写真のCDは、今となってはなつかしいピカデリー・サーカスのTOWER RECORDSで買ったもの。

あの頃はまだHMVの大きな店もピカデリー・サーカスにあった。

…とあまりにもMarshallと関係のない話しをしておりますが…。

…とあまりにもMarshallと関係のない話しをしておりますが…。

一体このコンサートのどこがMarshallかというと、この人。

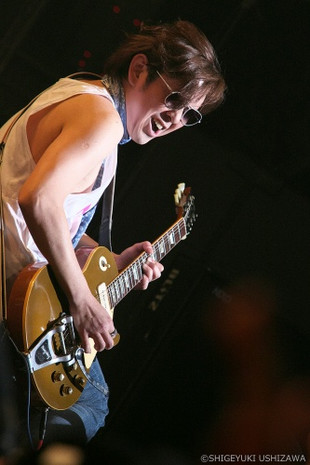

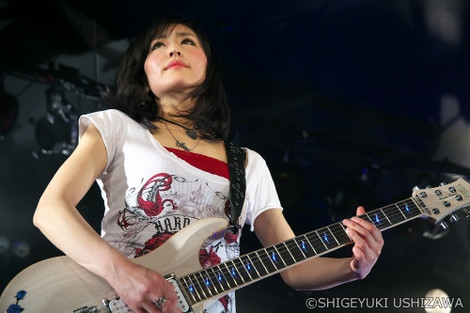

Qrquesta Libreのギタリスト、椎谷求。

1962Bluesbreakerなのだ!

1962Bluesbreakerなのだ!

ロックのステージではついぞ見かけない楽器たちに混ざっている姿がなかなか異彩を放っている。

ロックのステージではついぞ見かけない楽器たちに混ざっている姿がなかなか異彩を放っている。

さて、ステージ。シアトリカルなオープニングで観客の心をわしづかみにした。

さて、ステージ。シアトリカルなオープニングで観客の心をわしづかみにした。

ギターを手にして始めた曲はナントFocusの「Sylvia」!

ギターを手にして始めた曲はナントFocusの「Sylvia」!

曲は椎谷さんのカッティングから。

曲は椎谷さんのカッティングから。

椎谷さんが弾くと1962がまた何とも言えない音を出すんだな。

高校の文化祭でこの曲を弾いたというROLLYさん。

高校の文化祭でこの曲を弾いたというROLLYさん。

水を得た魚のよう!まるでギターで歌っているようだ。

それもそのハズ、作曲者のThijs Van Leerによれば、この曲は元々歌詞がついたラブ・ソングだったそうだ。

それもそのハズ、作曲者のThijs Van Leerによれば、この曲は元々歌詞がついたラブ・ソングだったそうだ。

ホーンのアレンジもバッチリとキマっていて最高なゴキゲンな「Sylvia」だった。

ホーンのアレンジもバッチリとキマっていて最高なゴキゲンな「Sylvia」だった。

芳垣さんのメンバー紹介&MCでは、このグループ結成のいきさつが語られた。

芳垣さんのメンバー紹介&MCでは、このグループ結成のいきさつが語られた。

このグループは『Tommy』の全曲演奏をすることもあるそうだ。今日は時間の都合でそのダイジェスト版。

このグループは『Tommy』の全曲演奏をすることもあるそうだ。今日は時間の都合でそのダイジェスト版。

まずは「Acid Queen」。

MCでおっしゃっていたが、ROLLYさん、映画の『トミー』をご覧になったのは『ウッドストック』と『永遠の歌』との三本立てだったとか…。それは荒行である。尻がタマらん。

私はROLLYさんよりひとつだけ少し年齢が上ゆえ、この映画はロードショウ公開で日比谷のスカラ座で観た。中学1年の時分で、すでに何度か触れているが、例の「クインタフォニック・サウンド・システム」というヤツだ。

この時の印象があまりにも強いせいか、『Tommy』はオリジナルのThe Whoバージョンより、このケン・ラッセルの映画バージョンの方が好きなんだナァ~。

なんといってもゴージャス。

アン・マーグレットもオリバー・リードも絶妙なキャスティングだったし。(オリバー・リード主演の1971年の『さらば荒野(The Hunting Party)』という映画はメッチャおもしろいよ)

で、映画版ではこの曲をTina Turnerが歌った。

ROLLYさんも解説されていたが、ショック療法よろしく、「見えない、聴こえない、しゃべれない」の三重苦から解放しようと、両親が怪しげな連中にトミーを任せる場面だ。

ROLLYさんも解説されていたが、ショック療法よろしく、「見えない、聴こえない、しゃべれない」の三重苦から解放しようと、両親が怪しげな連中にトミーを任せる場面だ。

ゲストが登場するこの映画のハイライト・シーンのひとつ。

Eric Claptonはマリリン・モンローを崇拝する新興宗教の教祖を演じ、Tinaは麻薬の女王を演じた。

ROLLYさんもTinaに勝るとも劣らない激烈パフォーマンス!

ROLLYさんもTinaに勝るとも劣らない激烈パフォーマンス!

続いてもこのシーンから「Fiddle About」。

続いてもこのシーンから「Fiddle About」。

映画ではKeith Moonが演じた変態の「アーニーおじさん」が歌う。

『Tommy』の曲はすべてPete Townshendが書いているように思われがちだが、この曲と「Cousin Kevin」はJohn Entwistleの作品。そういえば何となく「Boris the Spider」あたりに似ていなくもない。

Peteがどうしてもこのシーンの曲を作ることができず、イメージを伝え、Johnが作曲した。たちまち書いてしまったらしい。

それもあって『Tommy』の最初のツアーではJohnがこの曲のボーカルを担当した。

女性の下着を頭につけた変態の役柄はまさにKeith向けだったワケだが、ホンモノのKeithはこんな趣味はなく至ってまともで、生前はあのキャラクターを演じ続けていたらしい。

KeithのいとこがMarshallにいることは何回か記した。「Cousin Barry」だ。

私は『Tommy』の中で「Cousin Kevin」と「Sally Simpson」という曲が大好きだった。

奇しくも「Cousin Kevin」はJohnが書いたもうひとつの曲。

映画でこの「いとこのケヴィン」を演じた人はPaul Nicholasという歌手/俳優。日本では無名の人だがイギリスではかなり手広い活動をしている。

調べてみると、お父さんは有名なイギリスの情報機関MI6(ジェイムス・ボンドが勤務している先ね)を退職した後、The Rolling StonesやYes、ショーン・コネリーやリチャード・ハリスの顧問弁護士をしていたらしい。そのクライアントのひとつがThe Whoだった。

持ち時間の少ないところでこの曲を選ぶところがスゴイ。

持ち時間の少ないところでこの曲を選ぶところがスゴイ。

「Acid Queen」から「変態オジサン」に早変わりして熱演は見ものだった。

ちなみに「Fiddle Anout」というのは「バカなことをして無駄に時間を過ごす」こと、あるいは「必要のないことをする」ことだそうだ。

ちなみに「Fiddle Anout」というのは「バカなことをして無駄に時間を過ごす」こと、あるいは「必要のないことをする」ことだそうだ。

バックは分厚い演奏で申し分なし。

バックは分厚い演奏で申し分なし。

こうした素晴らしい演奏で名曲の数々を味わう。

こうした素晴らしい演奏で名曲の数々を味わう。

シアワセの極致。

ココのところ何となくヴィブラフォンついている。好きな楽器なのでとてもうれしい。

ココのところ何となくヴィブラフォンついている。好きな楽器なのでとてもうれしい。

このオーケストラにはピアノがいない。

その分、ヴァイブが活躍するワケだが、やっぱりこの楽器の存在感たるや尋常じゃない。

MJQだのBobby Hutchersonあたりのコンボ・ジャズを聴いている時はまったくわからないが、こういう大アンサンブルの中に混ざると信じられないぐらいの破壊力を発揮する。音ヌケの良さがバツグンなのだ。

もちろん雰囲気もグンとやわらかく、そしてゴージャスになる。

やはりこれはハズせない「ピンボール」。Elton Johnのオハコ?

ROLLYさんは日本語で歌ってくれたが、原曲の「Deaf, damn and blind kid」というところが最高にカッコいいんだよね。公共の電波では放送はできないんだろうナァ。

あらためてサントラ盤を聴いていると、歌といいアレンジといい、この曲が『Goddbyr Yellow Brick Road』に入っていても何ら違和感を感じないような気がする。

あらためてサントラ盤を聴いていると、歌といいアレンジといい、この曲が『Goddbyr Yellow Brick Road』に入っていても何ら違和感を感じないような気がする。

このキャスティング、一体誰が考えたんだろう?

その反対にRegiのトリビュート番ではThe Whoが「Saturday」を演奏しているが、これまたRogerの声が曲にピッタリで、まるでThe Whoの曲のように聴こえる。

ROLLYさんの熱演がつづく。

ROLLYさんの熱演がつづく。

「シアトリカルなものが好き」とおっしゃっていたが、まさにその芯を喰った演奏だ。

そして最後は「See me, Feel me/Listen to You」。

そして最後は「See me, Feel me/Listen to You」。

椎谷さんとのギター・バトルも!

椎谷さんとのギター・バトルも!

椎谷さんは正式にジャズの教育を受けている人で、ロックとジャズの境目がかなりうすいプレイをする。そして時々変態。実にわたし好みのギターを聴かせてくれるのだ!

椎谷さんは正式にジャズの教育を受けている人で、ロックとジャズの境目がかなりうすいプレイをする。そして時々変態。実にわたし好みのギターを聴かせてくれるのだ!

オガンちゃんのカルテットでご紹介した通り。

当然、Peteバリのウインドミル奏法も!

当然、Peteバリのウインドミル奏法も!

出ベソでの激演!

出ベソでの激演!

See me!

See me!

Feel me!

Feel me!

そしてこっちは素晴らしい演奏の数々にすっかりhealされてしまった!次回は谷中生姜とビールを携えてフル尺でタップリ観たい!

そしてこっちは素晴らしい演奏の数々にすっかりhealされてしまった!次回は谷中生姜とビールを携えてフル尺でタップリ観たい!

Orquestra Libreの詳しい情報はコチラ⇒yoshigaki.com

Orquestra Libreの詳しい情報はコチラ⇒yoshigaki.com

ROLLYの詳しい情報はコチラ⇒ROLLY OFFICIAl SITE

(一部敬称略 2015年4月6日 渋谷DUO MUSIC EXCHANGEにて撮影)

(一部敬称略 2015年4月6日 渋谷DUO MUSIC EXCHANGEにて撮影)

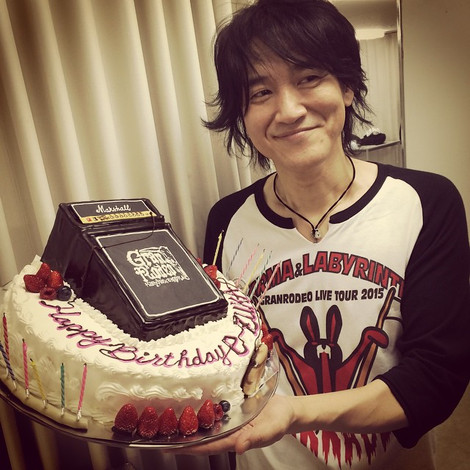

ドラム・キットはNATAL。「ナタル」ではござんせん…「ナタール」ね。「ナタール」と「タ」アクセントを置いて呼んでやってください。「イヨ!ナタール!」って。

ドラム・キットはNATAL。「ナタル」ではござんせん…「ナタール」ね。「ナタール」と「タ」アクセントを置いて呼んでやってください。「イヨ!ナタール!」って。 ナタールは1965年創業のイギリスの老舗パーカッション・ブランド。

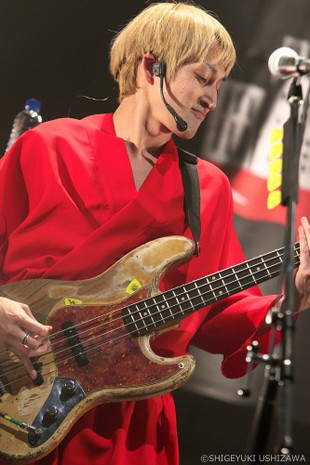

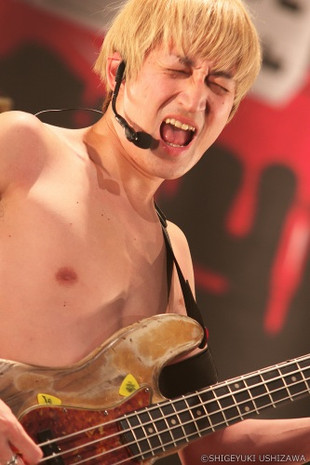

ナタールは1965年創業のイギリスの老舗パーカッション・ブランド。 翔さんはMarshall Blogにはマテ・カマラス以来の登場。

翔さんはMarshall Blogにはマテ・カマラス以来の登場。 実は…勉強不足ではなはだ失礼なのだが、私はこのデュオ・チームを存じ上げなかった。

実は…勉強不足ではなはだ失礼なのだが、私はこのデュオ・チームを存じ上げなかった。 次から次へと繰り出されるのは、基本的には日常の「あるある」をテーマにしたコミック・ソングたち。

次から次へと繰り出されるのは、基本的には日常の「あるある」をテーマにしたコミック・ソングたち。

知らない人がいきなり見たら「ウワ!翔くん危ない!後ろにスクリーム!」ってビックリしちゃうよ!

知らない人がいきなり見たら「ウワ!翔くん危ない!後ろにスクリーム!」ってビックリしちゃうよ! レコ発ライブなのに頭3曲は旧作から。普通はこんなことしない。

レコ発ライブなのに頭3曲は旧作から。普通はこんなことしない。 4曲目にして「発泡スチロール」、「下痢気味」、「洗濯機」とニュー・アルバムからの曲を披露した。

4曲目にして「発泡スチロール」、「下痢気味」、「洗濯機」とニュー・アルバムからの曲を披露した。 伊藤さんが「不謹慎で怒られそう」と何回かおっしゃっていたが、私が最も気に入ったのが葬式をテーマにした「ろうそく」。

伊藤さんが「不謹慎で怒られそう」と何回かおっしゃっていたが、私が最も気に入ったのが葬式をテーマにした「ろうそく」。 梶ちゃんはホントに久しぶりのMarshall Blog。

梶ちゃんはホントに久しぶりのMarshall Blog。 ビックリが多いコンサートだったけど、千明さんのベースにもビックリ!

ビックリが多いコンサートだったけど、千明さんのベースにもビックリ! 中盤では外タレ、サイモンガー&ファンクルも登場。

中盤では外タレ、サイモンガー&ファンクルも登場。 翔さんのドラミングが出過ぎず引っ込み過ぎず、絶妙のサポートぶりを見せてくれる。

翔さんのドラミングが出過ぎず引っ込み過ぎず、絶妙のサポートぶりを見せてくれる。

サングラスをかけてロックンローラーに早変わり。

サングラスをかけてロックンローラーに早変わり。 ダブル・アンコールで「ペチャパイ」と「クラブ」を演奏してショウは終了した。

ダブル・アンコールで「ペチャパイ」と「クラブ」を演奏してショウは終了した。 あらゆる現場で活躍するNATAL。

あらゆる現場で活躍するNATAL。 ★NATALの詳しい情報はコチラ⇒NATAL Drums Official Web Site(英語版:現在日本語版制作中!)

★NATALの詳しい情報はコチラ⇒NATAL Drums Official Web Site(英語版:現在日本語版制作中!)