【イギリス-ロック名所めぐり】vol.43 ~ 10ccに会いに行く <前編>

大ざっぱに言って人の音楽の聴き方には2つのタイプがあるのではなかろうか。

ひとつは好きなアーティストをトコトン掘り下げて徹底的に聴き続けるタイプ。

もうひとつは、何でもいいからとにかく色んな音楽を聴き漁っちゃうタイプ。

私は完全に後者なんだけど、好きでズ~ット聴いている中心的なアーティストがいないワケではない。

それはフランク・ザッパ。

長いブランクはあったにせよ、中学3年の時にジャケットがオモシロいという理由で『Fillmore East - June 1971』を買ってからだから…カレコレ43年ほどのキャリアになる。

2番目に好きなのは誰だ?

コレがキメにくい。

好きなアーティストが「いつでも帰りたくなるホーム的な存在」と定義してビートルズを除けば、10ccということになりそうな気がする。

でも、それもファースト・アルバムから6枚目のライブ・アルバムまでなんだけどね。

今回の「名所めぐり」はその10ccにまつわるレポート。

日本に今、果たしてどれぐらいの10ccファンがいらっしゃるのかわからないが、どうせ自粛期間だし、コレをいい機会に公私混同的に色々と10ccについて調べて、いつも通りウンチクを固めて記事を書いてみることにした。

そしたら止まらなくなっちゃって…2本立ての長編になってしまった!

お好きな方には少しはお楽しみ頂けましょうし、10ccをご存知ない方は旅行気分で目を通して頂き、イギリスが生んだ最高のポップ・ミュージック・チームにご興味を持っていただければ幸いである。

特に若い人になんかが10ccを聴いてくれたらうれしいナァ。

結果、老いも若きも誰も読まないような気もするけど、書いて書いて私の気が済んだからよしとするわい。

一応、おさらい的に少なくとも4人のMancunian(マンキュニアン=マンチェスター出身者)たちの紹介をしておけば…。

Eric Stewart (エリック・スチュアート:vo、g、key)

Lol Creme (ロル・クレーム:vo、g、key)

Graham Gouldman (グレアム・グールドマン:vo、b、g)

Kevin Godley (ケヴィン・ゴドレー:vo、ds)

…という4人のシンガー/マルチプレイヤー/ソングライターのチームが10ccね。

さて、私が10ccの名前を知ったのは、中学校2年の時に秋葉原の石丸電気のレコード館で「10cc」と書かれたレコード展示台(通称「エサ箱」)にはさまっていたプラスチックの仕切り板によってだった。

「10cc?変な名前だな~」

と、石丸電気に行くたびに気になっていた。

中学3年の時に、猛烈にロック好きのお兄さんがいるクラスメイトの増田くんにカセット・テープを渡して、そのお兄さんにカッコいいロックのレコードを録音してもらうようにお願いした。

増田くんのお兄さんは、録音してくれただけでカセット・テープの中に入っている音楽の情報をシェアしてくれなかった。

それでもゼンゼンありがたかった…当時はチャンとお金を出さないと音楽を聴くことができない時代だったからね。

その中にライブ盤が1枚混ざっていて、聴いてみると、オープニングのMCで「10cc!」と言ってるではないか!

ほほう、コレが10ccか…どんなもんかいな…と大した期待もしないで聴き始めたところ、1曲目の「The Second Sitting for the Last Supper」で腰を抜かした。

「オイ、チョット待てよ!10ccってこんなカッコよかったのかよ!」

アルバムはリリースされたばかりの『Live and Let Live』。

マァ、ビックリしたわな。

あの衝撃はザッパの「Inca Roads」を聴いた時に匹敵してたな。

それでいっぺんに気に入ってしまって、石丸電気レコード館に通い、それまでリリースされていた10ccのレコードをすぐに買い揃えた。

コレが増田くんのお兄さんが録ってくれた、1977年にリリースされた10cc初のライブ・アルバム『Live and Let Live』。

ジャケットはツマらないけど、よく聴いたナァ。

録音はハマースミス・オデオンとマンチェスター・アポロ。

コレがハマースミス・オデオン。

コレがハマースミス・オデオン。

ハマースミスの駅から歩いて3分。

LOUDNESSもSAXONと一緒に出演した。

友人のイギリス大使館に勤めている女性はちょうどその時ロンドンにいて、その時のLOUDNESSを観たっておっしゃってたな。

今は「Eventim Apollo」という名前になっているが、現在はCOVID-19で閉鎖中だ。

タイトルの「Live and Let live」はもちろん「ライブ(生)」に引っ掛けているワケだけど、意味としては文字通り「あなたはあなたで生きればいいし、人は人で放っておいてやれ」ということから「他人を大きな包容力で受け入れる」という意味のことわざになるらしい。

タイトルの「Live and Let live」はもちろん「ライブ(生)」に引っ掛けているワケだけど、意味としては文字通り「あなたはあなたで生きればいいし、人は人で放っておいてやれ」ということから「他人を大きな包容力で受け入れる」という意味のことわざになるらしい。

ま、簡単に言えば「人は人」ということですな。

『007』の第8作目、1973年の『死ぬのは奴らだ』の原題は『Live and Let Die』。

こちらは「こっちは生きて、向こうは死なせてやれ」という意味。

ポール・マッカートニーの主題歌を使ったタイトル・バックは最高にカッコいい。

曲の中でポールは「♪You used to say 'live and let live'」と歌ってるでしょ?

アルバムのタイトルは、ビートルズ・ファンでポールとの親交が深いエリックのアイデアだったのかも知れない。

ちなみに『死ぬのは奴らだ』と『黄金銃を持つ男』でジェイムズ・ボンドを演じたロジャー・ムーアって、我々日本人では想像できないぐらいイギリスでは人気が高かった大スターだった。

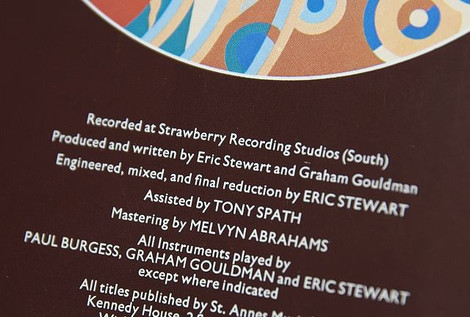

ミックスダウンはイギリス、ストックポートの『Strawberry Recording Studios (UK) Lyd』。

ミックスダウンはイギリス、ストックポートの『Strawberry Recording Studios (UK) Lyd』。

エンジニアは10ccのフロントマンのエリック・スチュアート。

以前にも書いたけど、内ジャケには機材車の運転手の名前までクレジットされている。

以前にも書いたけど、内ジャケには機材車の運転手の名前までクレジットされている。

この細かいクレジットは、四人囃子の『ゴールデン・ピクニックス』のパクリなのではなかろうか」?と私は勝手に想像している。

ちなみに10ccのオリジナルメンバーのロル・クレームとケヴィン・ゴドレーの労作『Consequences』には四人囃子の『一触即発』の「ピンポン玉の嘆き」にソックリの曲が入っている。

このことを四人囃子の岡井大二さんに話したところ「まさか!」とご謙遜して信じて頂けなかったが、そうだとオモシロいナァ。

イヤ、絶対10ccは四人囃子を研究していたんだってば!

…と、こんな調子で10ccのアルバムをサラっと振り返ってみる

…と、こんな調子で10ccのアルバムをサラっと振り返ってみる

まずは1973年のデビュー・アルバム。

あ、その前に「cc」という体積を表す単位は「cubic centimetre」の略ですからね。

このレコード、裏ジャケが日本語まじりの歌詞カードになっていてね~。

このレコード、裏ジャケが日本語まじりの歌詞カードになっていてね~。

中学生の時、その装丁がすごくイヤだった。

ライナー・ノーツは故今野雄二さんがご寄稿されている。

スゴイよ…「1970年代のロックの主流を支配するのはRoxy MusicとSparks、そして10ccである」と豪語していらっしゃる。

氏にとっては、どんな時でもRoxy Musicなのは理解できるが、Sparksも推していたのは忘れていた。

実際『Kimono my House』から『Big Beat』あたりまでは私も大好きで今でも時々聴いている。

そして、10cc。

その今野さん曰く「ビーチ・ボーイズとビートルズの精神に70年代の魂を吹き込んだ極上のロックバンド」と10ccのことを表現している。

そして、メンバーのひとりであるロル・クレームは「10ccはポップソングにナニができるかを試す『 研究室』のようだった」と言っている。

このアルバムから「Donna」がヒット。

ビートルズの「Oh! Darling」のパロディと言われているけど、私にはそうは聞こえないんだよナァ。

かつてMarshallに勤めていたスティーヴと10ccについて話した時、「10ccはスタジオ・ミュージシャンの集まりだったんだよ」と言って「Donna」を歌っていた。

「Donna」に続いて「Johnny Don't Do It」もヒット。

「♪Johnny was an angel, an angel dressed in black」なんて歌詞は完全にシェリー・フェブレの「Johnny Angel」からじゃんね。

更にゴキゲンな「Ruber Bullets」もすごく流行ったらしい。実際にスティーヴも歌っていた。

ホント、このアルバムは「The Dean and I」をはじめとしていい曲揃いなのだ。

そして、バンド名の下には「Produced at Strawberry Studio, Manchester」とクレジットされている。

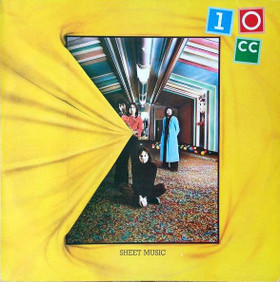

翌1974年にリリースされたセカンド・アルバム『Sheet Music』。

翌1974年にリリースされたセカンド・アルバム『Sheet Music』。

ジャケット・デザインはHipgnosis。

コレ以降しはしばらくヒプノシスがジャケットを担当する。

この時の訪英でヒプノシスの元事務所を発見した時はとてもうれしかった。

ところで、このアルバム、どうして『Sheet Music』というタイトルなんだろうナァ。

「シート・ミュージック」というのは「楽譜」だよね。

日本では「楽譜」とか「音符」とか比較的言葉を混同しているようだけど、英語では「楽譜」という言葉がハッキリと使い分けられている。

まず「Score(スコア)」というのがあるね。

コレはオーケストラなんかに使われる、五線紙が何段にもなっている「総譜」というヤツ。

一方、歌とピアノだけの楽譜は「ミュージック・シート」といって、「スコア」と明確に区別される。

で、欧米にはこの「ミュージック・シートの文化」っているのがあるんですね。

どういうものかというと、例えば、そうだな…ガーシュインの「スワニー」にしようか。

お父さんが「スワニー」のミュージック・シートを楽器屋で買って帰って来る。

すると、家族は夕食を済ませた後、暖炉を囲んで、お父さんがそのシートを見ながら弾くピアノに合わせてみんなで歌う。

コレは家に蓄音機のような音楽を再生する機器がなかったころの名残りなんだね。

要するにミュージック・シートがレコードの代わりだった。

そのミュージック・シートを管理しているのが「Music Publisher(音楽出版社)」というワケ。

日本で「音楽出版社」というと、「音楽の本を売っている会社」という感じがするでしょ?

それは日本にミュージック・シートの文化がないから。

もちろん今はそんなことをやっている温かい家庭はないかもしれないけど、いまだにミュージック・シートってのは欧米では盛んに販売している。

ジャズとかクラシックの歌曲だけじゃないからね。

ビートルズからAC/DCまでなんでもある。

そこで勝手に解釈すれば、この『Sheet Music』というのは、「みんなで楽しめる音楽」ということを標榜しているのではないか…と思うワケです。

私の妄想なので異論&反論は受け付けません。

グレアムは『Sheet Music』を10ccミュージックの縮図的作品と言っている。

絶好調だったんでしょうな。

10ccは2つのソングライティング・チームが競い合って曲を作っていた。

先にできた方がもうひとつのチームに作品を聴かせてアイデアを出した合ってブラッシュアップしたという。

曲を作った人以外がリード・ボーカルを取ることもあって、メンバーがひとりずつ順番に歌って他の3人がジャッジをするというオーディション形式で歌い手を決めたらしい。

そんなんだから曲も演奏もクォリティが高いにキマっている。

1曲目の「Wall Street Shuffle」からしてタマらん。

お金の歌。

歌詞に出て来る「Greenback(グリーンバック)」はドルのこと。

「Stering(スターリング)」は「Stering Pound」、つまりイギリス・ポンドのこと。

向こうの人はポンドのことをよく「Quid(クイッド)」って呼んでるね。

他にも「fiver(5ポンド紙幣)」とか「tenner(10ポンド紙幣)」なんてスラングもある。

曲には「円」も出て来る。

「ダウ・ジョーンズ(Wall Strett Journalの発行元)」、「ロスチャイルド」、「ハワード・ヒューズ」なんて名前も出て来る。

こういうところがメッチャおもしろい。

映画をテーマにした「Somewhere in Hollywood」もすごくうれしい。

「Hotel」の楽しさはどうだろう?

「Old Wild Men」の「♪Lord have a mercy upon to me」のパートはかなりグっと来るし…。

ファースト・アルバムに比べてロックンロール色をチョット潜めた渋めの曲が揃っているのがまたいいんだな。

世界的なスターになる前のバンドが何の制約もプレシャーもなく、楽しそうに好きなことに取り組んでいるという印象。

しかし、イギリス大変でね~、コロナ。

しかし、イギリス大変でね~、コロナ。

毎週、電話でMarshallとミーティングをしているんだけど、当然その話になるでしょ?

もう緊張感が日本と全く違う!

とにかくMarshallの連中が言って来ることは「シゲ、絶対に外へ出たらダメだぞ!」…コレの一点張り。

本当にこれからの日本が心配だよ。

イギリスに比べて、まだ意識的にはスタートラインにすら立っていないように見える。

さて、お金の話が出たところで脱線。

昨年Marshallに行った時に、一部の貨幣が刷新されていて古いお札が使えなくなっていた。

もちろん銀行へ行けば新しいお札と交換してくれるんだけど、旅行者の我々はそうもいかない。

困っていたらMarshallの経理の女性が親切に使えない紙幣を全部交換してくれて事なきを得た。

それが、またお札が変わるんだよね。

何回かに分けてるのかもしれないけど、今度は50ポンド札も対象になっている。

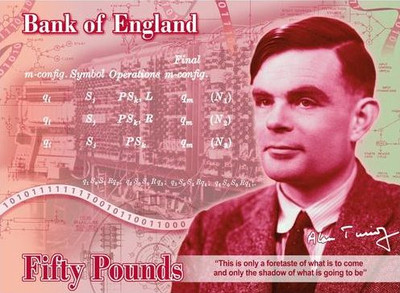

で、新しいお札のデザインがアラン・チューリングになるっていうワケよ。

チューリングはもう何度もMarshall Blogに出て来てるわね。

難攻不落のドイツの暗号「Enigma」を解読する機械を作って第二次世界大戦のヨーロッパ戦線の終結を早めた…と言われている人。

暗号のロジック自体はポーランドに人が先に解読していたんだけど。

「Enigma」関連は、今回ブレッチリ―・パークに行ってたくさん写真を撮って来たので、その内「Shige Blog」でトックリとやらせて頂きます…どうせ外へ行かれないし。

コレがアラン・チューリング。

そのチューリングの話を聞いて「エ~!じゃエリザベス女王はどうなっちゃうの?」と驚いたバカな私。

そのチューリングの話を聞いて「エ~!じゃエリザベス女王はどうなっちゃうの?」と驚いたバカな私。

イギリスってEUに入ってもワガママを貫き通して自国の通貨を使ったでしょ?

何でもあの理由は「女王陛下のお顔が載っていない札なんて使えるかよ!」ということだったとか…。

それを知ってたから驚いた。

コレ…考えてみれば裏面の話ね?

表はやっぱりこうでしょう。

コレは今の50ポンド札。イギリスで最も額面の大きなお札。

で、裏面はコレ。

で、裏面はコレ。

向かって右はジェイムズ・ワット。

「私はこの機械の他に何も考えることができない」というセリフが載っていて、2人のオジちゃんの間にあるのがその「機械」。

改良型の蒸気機関。

「それでは私がこの機械を売ってしんぜましょう。『力』を欲しがっている世界中の人たちに」

とワットに答えているのは実業家のマシュー・ボールトン。

この2人の働きにより、18世紀後半のイギリスの産業革命が飛躍的な発展を遂げた。

もちろんワットは、あの仕事量を表す「W」の元。

コレはMarshallの本社があるミルトンキーンズだけで流通している50ポンド札(ウソですよ~)。

コレはMarshallの本社があるミルトンキーンズだけで流通している50ポンド札(ウソですよ~)。

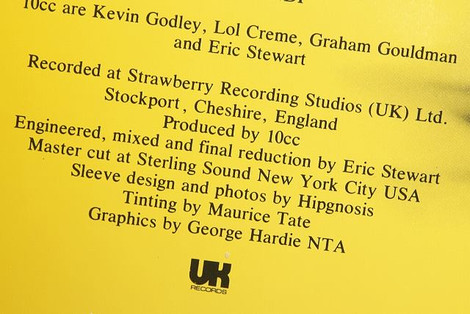

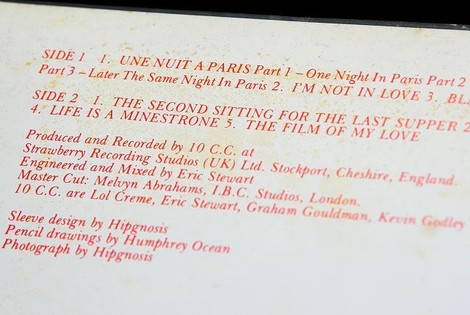

『Sheet Music』に戻って…裏ジャケには「Recorded at Strawberry Recording Studios (UK) Ltd. Stockport, Cheshire, England」のクレジット。

『Sheet Music』に戻って…裏ジャケには「Recorded at Strawberry Recording Studios (UK) Ltd. Stockport, Cheshire, England」のクレジット。

3作目からはマーキュリーに移籍。

3作目からはマーキュリーに移籍。

ファースト・アルバム、『Sheet Music』と立て続けに好セールスを記録した10ccだったが、当時は無一文だったらしい(あるドキュメンタリーでエリックは'skint'と表現していたが、コレはイギリスの俗語で「すっからかん」という意味)。

コレは10ccの取り分が4%というUK Recordsとの契約のせいで(もしコレがレコードの売り上げの利益だとしたらあまりにも分が悪い)、UKレコードの親分のジョナサン・キングに契約の改定を申し出たが、まったく聞き入れてもらえなかった。

そこへ救いの手を差し伸べたのが「Virgin(ヴァージン)」のリチャード・ブランソンだった。

メンバーは「Atlantic」と組んで本格的なアメリカ進出を狙うVirginに移籍する気満々であったが、マネージャーが勝手に「Mercury(マーキュリー)」と契約してしまった。

大金が動いたからだった。

今でこそ、レコード会社というよりも、航空、鉄道、金融と泣く子も黙るVirginだが、当時はまだマイク・オールドフィールドの『Tublar Bells』しかヒットがなかったので、マネージャーはマーキュリーという安全牌を採ったのだった。

ファースト・アルバムからのシングル「Johnny, Don't Do It」のB面はその契約のことを歌った「4% of Something」という曲が収録されている。

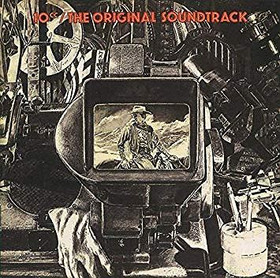

そのマーキュリーからの第1作。

そのマーキュリーからの第1作。

架空の映画のサントラ盤がテーマの『The Original Soundtrack』。

上に書いた通り、ジャケットは引き続きヒプノシス。 鉛筆による細密画はハンフリー・オーシャンという画家の手によるもの。

鉛筆による細密画はハンフリー・オーシャンという画家の手によるもの。

ロンドンの有名な『ナショナル・ギャラリー』の隣に、『ナショナル・ポートレイト・ギャラリー』という肖像画だけを集めた美術館がある。

以前『名所めぐり』で紹介したかな?

展示品はロイヤル・ファミリーや政治家、軍人などの肖像画ばかりなんだけど、ミュージシャンがないこともない。

例えばブライアン・イーノ、例えばBlur、そして、このポール。

このポートレイトはそのオーシャンの作品だ。

フィルム編集機の画面に写っているカウボーイは『サイコ』のノーマン・ベイツ役でおなじみのアンソニー・パーキンス。

フィルム編集機の画面に写っているカウボーイは『サイコ』のノーマン・ベイツ役でおなじみのアンソニー・パーキンス。

映画は1957年の『胸に輝く星(The Tin Star)』。

観たことはありません。

監督がアンソニー・マンなのできっと悪いワケはないでしょう。

マンは私の大好きな『グレン・ミラー物語』を撮った人だから。

そう!

「マン」といえばイギリスの「マン島(Isle of Man)」ね。

ザッパに「Manx Needs Women」という曲もあるけど、驚いたことに厳密に言うとマン島というのはイギリスでもなかれば、イギリス連邦にも属していないんだってね~。

このアルバムは「I'm not in Love」が収録されていることで知られているが、私は違うんだな。

このアルバムは「I'm not in Love」が収録されていることで知られているが、私は違うんだな。

まず10ccを好きになったキッカケとなった「The Second Sitting for the Last Supper」がB面の1曲目に鎮座ましましている。

そして、1曲目の「Une Nuit a Paris(パリの一夜)」、ヒット曲「Life is a Minestrone(人生は野菜スープ)」、「Brand New Day」等々、どれもじ~つ~に~素晴らしい。

私が初めてロンドンに行った時、タワー・ブリッジにほど近い、インド人だらけのAldgate Eastのホテルの部屋に入って一番最初にしたことは、テレビのスイッチを入れることだった。

ホテルの入り口で乞食に言い寄られたりして心細かったからね。

すると、テレビからいきなり飛び出してきたのが「Life is a Minestrone」だった。

それまでの不安な気持ちが一気に吹っ飛んだ。

それにしたって10cc一番のヒット曲「I'm not in Love」についてもう少し触れておかねばなるまい。

それにしたって10cc一番のヒット曲「I'm not in Love」についてもう少し触れておかねばなるまい。

レコード会社を移籍した最初のアルバムを成功させようと今までにない試みに挑んだ曲のひとつ。

メンバーはラブソングを作ろうと話し合い、エリックが100%詞を書いた。

最初はボサノヴァ調にしてみたが、曲が死んでいるようでまったくオモシロくなく、メンバー全員とても作業を続ける気にならなかった。

そこへ、ケヴィンが「楽器を使わないで津波のような分厚い声を入れたらどうだろう」というアイデアを提案した。

そのアイデアを基に「バッキングを考えられるだけ大きな合唱隊のようにしてみよう」ということになった。

当然、合唱隊などを雇う経済的な余裕はないので、テープループを使って取り組むことになった。

今となっては有名な話だけど、コレがやっぱりオモシロい。

まず、ケヴィンとロルとグレアムがスタジオに入って息が続かなくなるまでユニゾンで「アー」とやる。

当時のレコーディング機器は16チェンネルだったので、16のすべてのチェンネルのこの「アー」を録音する。

それをトラックダウンすれば3人のコーラス×16チャンネル分で48人が「アー」とコーラスしている音源ができる。

いいですか~、今、よくわかっていないヤツが説明していますからね~。お手柔らかにお願いしますよ~。

今度は同じく13の音程それぞれで「アー」と歌う。

ド、ド#、レ、レ#……とクロマチックにやっていって上のドまで録音する。

ココで48人のコーラスで13通りの音程を録るので、624人分の声を集めたことになる。

で、それぞれの音程の音源のテープを約7分のループにして、16のウチの13チャンネルにその音をそれぞれ割り当てる。

こうしておけば、ミキサーのフェーダーを上げ下げすることで和音を作ることができるようになるというワケ。

原理としてはメロトロンに近いということになるのかな?

そして、残りの3つのチャンネルのうちのひとつにガイドリズムと仮歌を入れておいて、それを聞きながら「せーの」であらかじめフェーダーの目盛りにつけておいた印に合わせて4人がフェーダーを上げ下げしてバッキングの和声を作ったという。

そして、そのコーラスを残った2つのチャンネルにステレオで録音したら、今度は13のチャンネルのコーラスをすべて消去して、残り楽器を録音したのだそうです。

あのバスドラムの音はムーグなんだって。

「♪アッア~、ア、ア~ア」って左右に振るところなんかは、パンポットを回すのにハラホロヒレハラだったらしい。

この作業だけで3週間も費やしたのだそうだ。

大変だったろうけどオモシロかったろうナァ~。

アナログ録音ならではのストーリー。

結果、クリックひとつで何でもできるデジタルのモノより何倍もいいものができた。

やっぱり養殖モノより天然モノですな。

ま、そもそも曲がいいからね。

そしていよいよ完成か?次はどうする?…というところで、スタジオのレセプションのキャシー・レッドファーン(Cathy Redfern)嬢が、スタジオ内にいたエリックに電話がかかって来たことを知らせに来た。

「エリック、あなたに電話ヨ!」と言われてピンと来た。

「コレだ!」

そうして曲の中間部にあの女性のささやきがダビングさされた。

「Be quiet, be quiet. Big boys don't cry」っていうヤツね。

最初、キャシーは恥ずかしがって固辞したが、「チョコっと囁くだけだからお願い!」とロルやケヴィンにせがまれてイヤイヤやったという。

あの囁きがなかったらまた曲は締まらないモノになっていたよね。

すごくいいアクセントだと私は思う。

エエイ!やっぱり脱線だ!

エエイ!やっぱり脱線だ!

この10ccの手法を丸々マネッコしたのがビリー・ジョエル(イギリス人は「Joel」を「ジョール」と発音します。「エ」は聞こえてきません)の「Just the Way You Are」。

「I'm not in Love」の方がゼンゼン豪華。

イヤ、この曲はコーラスよりもアルト・サックスのソロでしょう。

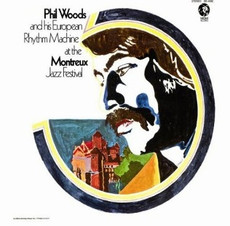

吹き手はアルトの巨人、フィル・ウッズ。

何せフィルは長年のジャズ界での活動よりも、このソロ一発で世間にその名前が知られてしまったという気の毒なんだかラッキーなんだかわからない人。

私はフィルのプレイを「アルト・サックス界のリッチー・ブラックモア」だと勝手に思っているんだけど、晩年のフィルをニューヨークのブルーノートで観る機会があった。

ナント、パット・マルティーノとのダブルヘッドライナーだった。

でももうかなりのご年齢で、残念ながら往年の閃光ような鋭いフレーズを吹くことがほとんどなかった。

Steely Danの『Katy Lied』。

Steely Danの『Katy Lied』。

この中の「Doctor Wu」のサックスもフィル・ウッズなんだけど、コレもスゴいソロだ。

ジャケットはアメリカのキリギリス「Katydid」。

「Doctor Wu」に出て来る歌詞「Katy lied」とシャレになっている。

この人たちって案外こういうシャレがお好きのようで『Pretzel Logic』の「Parker's Mood」という曲の「Relaxin' at Camarillo」の仕掛けなんてのはスゴくオモシロい。

私が何を言っているのか気になる方はコチラをどうぞ⇒【訃報】 ウォルター・ベッカーのこと

フィル・ウッズのことで孫脱線しようと思ったけどキリがないのでヤメておきます。

フィル・ウッズのことで孫脱線しようと思ったけどキリがないのでヤメておきます。

でもひとつだけ、ギター面でひ孫脱線。

フィルが68年代後半から70年代の初頭にかけて取り組んでいたのがEuropean Rhythm Machineというコンボ。

そこで一緒だったのがイギリスを代表するジャズ・ピアニスト、ゴードン・ベック。

ゴードン・ベックはアラン・ホールズワースと音源をいくつも残しているんだね~。

こういうのを聴くとホールズワースのスゴさ…つまり猛烈なオリジナリティを発見するよね。

どういうことかと言うと、例えばSoft MachineやGongでのソロをカットして、このゴードン・ベックのコンボにペーストしても音楽が成り立ってしまう。

もちろんその逆も可。

もちろん基本的にはジャズ寄りなんだけど、ジャズとかロックとかいうジャンルを本当に超えていたんだな…と感心しちゃうワケ。

話を10ccに戻して…

もうひとつ…アルバムの最後に入っている「The Film of my Love」。

コレはカンツォーネだね。

「The Magnificent Seven(荒野の七人)」、「Orient Express(オリエント急行)」、「Pathe(パテ:フランスの映画会社)」なんて名前が出て来る。

コレもゴドレー&クレームの曲をグラハムが歌っている。

バンド内オーディションで優勝したのだろう。

まぁロマンティックないい曲でしてね。

数年前、ある若い女性から結婚式の雰囲気にマッチするステキな曲を教えて欲しい、という相談を受けた。

その中に入れた1曲がこの「The Film of my Love」だったんだけど、彼女は本当にそれを自分の結婚式で使ってくれて、バッチリだったとすごく喜んでくれた…すぐに別居しちゃったみたいだけど。

しかし、こうして見ると、好きなのは圧倒的にゴドレー&クレーム組の曲だナァ。

『荒野の七人』も子供の頃は夢中になって観たけど『七人の侍』を観てしまってからはバカバカしくてとても観れなくなってしまった。

だから小学校の時からこの映画は観ていない。

このアルバムの内ジャケットには「Produced and Recorded by 10c.c. at Strawbweey Recording Studios…」とある。

このアルバムの内ジャケットには「Produced and Recorded by 10c.c. at Strawbweey Recording Studios…」とある。

ハイ、1976年の4枚目。

ハイ、1976年の4枚目。

私はこのアルバムが一番好き。

スウェーデンの少女環境保護運動家、グレタ・トゥンベリさんのひと言で日本でもスッカリおなじみになった『How Dare You!』がタイトル。

意味はもう知ってるよね。

どの曲も大好きなんだけど、一番好きなのは最後に入っている「Don't Hung Up」。

10cc全曲の中でもコレが一番好きかも知れない。

岡井大二さんもこの曲が一番好き…とおっしゃっていらしてうれしかった。

B面の1曲目の10ccの代表曲のひとつ「Art for Art's Sake」のMVには1959のフルスタックが登場する。

「I'm Monday Fly Me」はスチュアート&グールドマン組(+ゴドレー)の作品で一番好きな曲かも。

神保町のカレー屋に向かう車の中で、Marshallの社長夫人のエリーと一緒にこの曲を歌ったのは楽しかった。

ま、こっちはすぐに「♪フフフフン」になっちゃんだけどね…歌詞がわかんないから。

最高にラブリーな「Rock'n'Roll Lullaby」はグルールドマン&スチュアート組の作だがケヴィンとエリックが歌っている。

「Iceberg」も「Headroom」も何となくシアトリカルで、コミカルですごく好き。

やっぱりゴドレー&クレーム組の作品がいいんだな。

上に挙げた10ccのすべて曲での中で一番好きかも知れない「Don't Hung Up」もゴドレー&クレーム組の作。

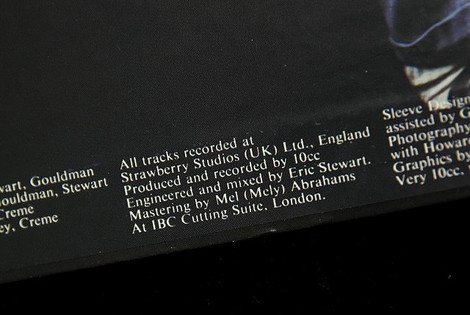

ハイハイ、ここにも「All tracks recorded at Strawberry Studios (UK) Ltd. England」。

ハイハイ、ここにも「All tracks recorded at Strawberry Studios (UK) Ltd. England」。

1977年の『Deceptive Bends』。

1977年の『Deceptive Bends』。

タイトルの「Deceptive Bends」の意味と仕掛けについてはコチラでやっていうので興味のある方はどうぞ。

ゴドレー&クレームが脱退してこのアルバムからスチュアート&ゴールドマン組だけになった。

ゴドレー&クレーム組の曲の方が好きと書いたけど、このアルバムはスチュアート&グールドマンがとてもいい仕事をしてくれた。

「I Bought a Flat Guitar Tutor」なんて全くスゴイよね。

ある時、スチュアート&グールドマンがゴドレー&クレームにこのアルバムのリード・チューン「The Things We Do for Love」を聴かせると、「そんな曲は絶対に演りたくない!」と言ってゴドレー&クレームはバンドを辞めちゃったんだね。

ある時、スチュアート&グールドマンがゴドレー&クレームにこのアルバムのリード・チューン「The Things We Do for Love」を聴かせると、「そんな曲は絶対に演りたくない!」と言ってゴドレー&クレームはバンドを辞めちゃったんだね。

2人はギズモに夢中になっていて、そのギズモをフィーチュアした実験的なアルバム『Consequences』のA面を制作していた時期だったものだから、ありきたりのポップ・ソングを演るのがバカバカしく感じてしまったのだ。

ま、『Consequences』にも甘々のポップ・ソングがいくつも入っているけどね。

でもロル・クレームは、「あと半年ズレていれば…」とバンドを辞めたことを後悔してるようだった。

というのも、シングル「The Things We Do for Love」がアメリカで大ヒットしてしまったから。

一方、『Consequences』は散々だったろう。

コレは豪華なブックレットがついたLP3枚組の高価なボックスセットだった。

中学3年の時にリリースされて、すぐになけなしのお小遣いでコレを買った私はクラスメイトから「アタマがおかしい」といわれたよ。よく覚えている…加藤な。

ああ、アタマがおかしくてヨカッタよ。おかげで今も音楽変態道を歩み続けてるわ。

ちなみに今となっては、私はコレをLPとCD2種類の3セット持ってるわい。 ロルとケヴィンの2人が脱退した時、「10ccが5ccに!」なんて世間が騒いでいたのを覚えている。

ロルとケヴィンの2人が脱退した時、「10ccが5ccに!」なんて世間が騒いでいたのを覚えている。

コレは「10cc」というバンド名の由来が「成人男性4人の1回分の射精量の合計」とされていたところがあったのだろう。

アノね…よくそういう話を聞いたし、本国イギリスでもそういうことになっている部分があるみたいなんだけど、本人たちが違うって言ってるから。

上に出て来たシンガーソングライターにして「UK Records」オーナーのジョナサン・キングに「Donna」を聴かせると、「コレはイケる!」と判断して自分のレーベルで囲い込んだ。

その時はまだバンド名はなく、キングが「昨晩、『10cc』 the greatest group in the world」といのが夢に出て来た!」と言って、それがそのまま10ccがグループ名となった。

どんな夢だよ。

ちなみにGenesisの名付け親もキング。

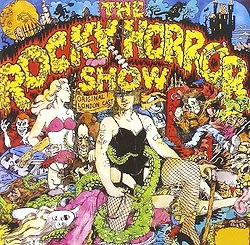

それと、『Rocky Horror Show』のオリジナル・ロンドン・キャスト盤もキングがプロデュースした。

この『Deceptive Bends』には「Recorded at Strawberry Recording Studios (South)」と出ている。

この『Deceptive Bends』には「Recorded at Strawberry Recording Studios (South)」と出ている。

「(South)」というクレジットが追加された。

上で紹介したライブ・アルバムを挟んでリリースしたのが1978年の『Bloody Tourist』。

上で紹介したライブ・アルバムを挟んでリリースしたのが1978年の『Bloody Tourist』。

「10ccの新譜が出る!」、「今度は10ccの音楽の世界一周だ!」なんていうのでメチャクチャ楽しみにしていたんだけど…私はコレで10ccファンを卒業しました。

リード・チューンの「Deadlock Holiday」なんかは今聴くと歌詞がオモシロかったりもするんだけど、それこそ10ccにしては凡庸なポップ・チューンばっかりで、彼らの特長であった「シャレ」だとか「楽屋落ち」のような作り込みの部分が無くなってしまったようで私の心には全く響かなかった。

そもそも、この「0」の中が星になっているバンド・ロゴのデザインが小学生のやることみたいで好きでなかった。

だから私の10ccは『Deceptive Bends』の6枚。それで全部。

ところでホンモノの10ccを観たことがあるのか?ということになると…マァあるんです。

ところでホンモノの10ccを観たことがあるのか?ということになると…マァあるんです。

高校2年ぐらいの時に来日することが決まって中野サンプラザの前から2列目のチケットを取ったのね。

ところが直前になってエリック・スチュアートが交通事故で頭のケガをして来日が中止になってしまった。

その後も何回か来日したけど観るチャンスがなく…というより、地方に住んでいたり、興味がなかったりで観る機会がなかった。(去年も来ていたのね?)

そして、ついに数年前にオリジナル・メンバーがグラハム・グールドマンだけの10ccを観た。

会場は今はなき原宿のアストロ・ホールで、100人チョットぐらいのお客さんを前にしてのライブだった。

下はスタッフから頂いたその時のステージの壁に貼ってあったセットリスト。

すごくヨカッタ。

何しろほぼ全曲を最初から最後までほぼ完璧に一緒に歌えるコンサートってこの10ccとZappa Pays Zappaだけだったから。

考えてみればグレアム・グールドマンは10ccの名曲を作っただけでなく、「Bus Stop」、「For Your Love」、「No Milk Today」等のポップ・ミュージック・シーンに永遠に残るであろう曲を作った大作曲家ですからね。

そういう意味ではエリックは「I'm not in Love」だけだからね。

目の前で歌っている姿を見ておいてヨカッタと思うよ。

ところで10曲目に「The Dean & I」が入ってるでしょ?

上でチョット触れた通り私はこの曲がすごく好きなんだけど、こんな古い歌、しかもゴドレー&クレーム組の曲を何で選んだのかな?とこの時思ったんだよね。

で、今回この記事を書くにあたって10ccのドキュメンタリーを観てその理由がわかった。

実はエリックはこの曲が「大キライ」だったのだそう。

そのドキュメンタリーの中で毅然と「hate」という言葉を使っていたところを見ると心底キライなんだろう。

「ミュージカルっぽい」ものが好きではないので、シーンがコロコロ変わるこの曲がすごくイヤだったのだそうだ。

一方、エリックの相棒だったグレアムは「この曲に当時の10ccの全てが詰まっていた」と大絶賛しているんだよね。

要するにグレアムのお気に入りの曲…だからこの時に取り上げたというワケ。

単純な理由だけどウラがあってオモシロイ。

だからエリックがいた頃の後年リリースされたライブ・アルバム数枚にはこの曲はまったく収録されていない。

さて、驚いたことにここからが今回の本題。

さて、驚いたことにここからが今回の本題。

「ロックの名所を訪ねる旅」の始まりだよ~!

自粛中の皆さん、目だけで旅行を楽しんでくだされ!

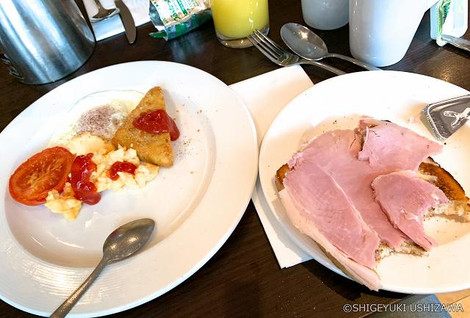

旅の起点は滞在していたMarshallの工場の近くのホテル。 朝食は丸っきりいつも通り。

朝食は丸っきりいつも通り。

スクランブルエッグにハッシュドポテト、焼きトマトにオリジナルのハムサンド。

もう「飽きた」のを通り越して段々ありがたくなって来た!

しかし、卵の味が日本と違う。

スクランブルエッグではわからないけど、目玉焼きにすると風味が全く違うことに気づく。

もちろん向こうの卵の方がおいしい。

ドイツでもベトナムでもそうだった。

ウチは長年ブロイラーの卵を食べずに、コッココッコと放し飼いにされている鶏の卵を取り寄せているんだけど、それでも味が違う。 ハラごしらえが済んだら出発!

ハラごしらえが済んだら出発!

コレがベースキャンプ。

Marshallの工場のすぐそばのホテル、DOUBLE TREE。

すぐ横にMarshallアリーナがあって、去年の6月1日にD_Driveがそのステージに立ったことは既報の通り。

このホテルができてからもう何回も泊まっているんだけど気が付かなかった。

このホテルができてからもう何回も泊まっているんだけど気が付かなかった。

玄関を出た時に木が2本。

「Double tree」になってた。

あんまり天気がよくないナァ。

広々とはしているものの、相変わらず殺風景な駅前。

広々とはしているものの、相変わらず殺風景な駅前。

この駅前にマットレスを敷いて寝泊まりしている人が何人かいるんだよね。

しかも、女性。

4年前に来た時にはそんな人たちを見かけることはなかった。

とにかく今回の旅で驚いたのはロンドンの街中で若いホームレスの女性を大勢見かけたことだが、こんなところにもそうした傾向が見られたのは結構大きなショックだった。

マンチェスター。

マンチェスター。

産業革命発祥地として、かつてはロンドン、リバプール、バーミンガムと並んでイギリスの経済を支えた都市ですな。

駅名のサイン。

駅名のサイン。

「Home of」ってあるけどナンの「Home」か…。

「University of Bedfordshire」のMilton keynesキャンパスのホームなんだって。

ツマんね~。

「UCMK」とは「University Campus Milton Keynes」だそうです。

お!

お!

プラットフォームで発見。

ね、イギリスではホントにMarshallのヘッドホンを使っている人をよく見かけるのです。

毎度あり!

来た来た、電車はVirgin。

来た来た、電車はVirgin。

Virginの10ccってのも見てみたかったナァ。

電車のスピードが速くてうまく撮れなかったけど、カナル(運河)がずっと線路に並走してる。

電車のスピードが速くてうまく撮れなかったけど、カナル(運河)がずっと線路に並走してる。

ときおりナロウボートがゆっくりと水面を進む光景を見かける。

いいナァ~。

イギリスの好きな風景のひとつ。

写真はナロウボートのマリーナ。 お、「Stoke-on-Trent(ストーク・オン・トレント)」に停まった。

お、「Stoke-on-Trent(ストーク・オン・トレント)」に停まった。

なんて言うといかにもよく知ってるみたいだけど、名前だけね。

というのは、ココは陶器産業が盛んで、あの「Wedgewood(ウェッジウッド)」の地元だから。

知らなかったのは、昔は製鉄産業も盛んで有名な戦闘機「スピットファイア」で使われた鉄はココで作っていたのだそうだ。

昔、ヒースロー空港の免税店に小さなウェッジウッドの直営店が入っていてね、イギリスに行くたびにそこで家内へのお土産を買っていた。

昔、ヒースロー空港の免税店に小さなウェッジウッドの直営店が入っていてね、イギリスに行くたびにそこで家内へのお土産を買っていた。

陶器はメッチャ高いし、持ち帰るのも心配なので、いつも小さな陶磁が付いたペンダントにしていた。

家内がとても喜んでくれるので、訪れるたびにそこでの買い物を楽しみにしていたのだが、ある時それができなくなった。

ウェッジウッドの経営が立ち行かなくなり、その直営店を閉めてしまったのだ。

その後、ウェッジウッドはフィンランドの「フィスカース」という会社に買収されてしまった。

イギリスのシンボルのひとつのようなブランドだったのにね。

そのフィスカースという会社は2015年に「Royal Doulton(ロイヤル・ドルトン)」というロンドンの名門陶器会社も買収している。

ココで取り出したるは『Mary Poppins Returns』。

ココで取り出したるは『Mary Poppins Returns』。

この中にディズニーではおなじみのアニメと実写のシーンがあって、それが陶器(porcelain)の国という設定なのね。

そこでメアリーが子供たちを馬車に乗せると、馭者が「Where would you like to go on this fine day?(こんな天気のいい日はどちらへいらっしゃいますか?)」と訊く。

するとメリー・ポピンズが「The Royal Daulton Musc Hall please(ロイヤル・ドルトン・ミュージック・ホールにお願いね)」と答える。

そんなホールが実在したのかどうかはわからないが、イギリス人ならピンと来るんだろうね。

そして、メリーを演じたエミリー・ブラントが「The Royal Daulton music Hall」という曲を歌う。

コレが実にいいんだ~。

いつかこの映画を飛行機の中で観て、あまりいい感想をココに書かなかった。

最初の『メリーポピンズ』に使われていた曲があまりにもヨカッタからね。

でもこの『Returns』にも3曲だけメッチャいい曲があって、その中のひとつがこの曲なのです。 マンチェスターへと向かう電車はグングンと進む。

マンチェスターへと向かう電車はグングンと進む。

しかし、キレイだナァ~。

とホームに降り立った駅は「Stockport」。

とホームに降り立った駅は「Stockport」。

フフフ、上に散々出て来たヤツです。

マンチェスター駅のまだ2つ手前の駅。

降りようか、降りまいか、実は電車の中でズッと迷っていた。

降りようか、降りまいか、実は電車の中でズッと迷っていた。

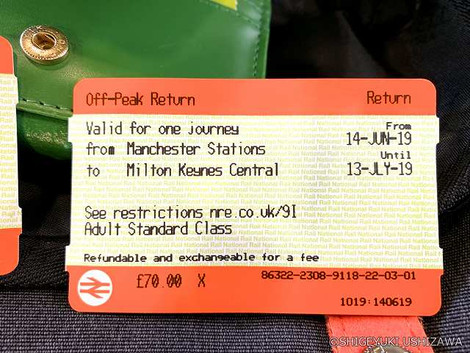

ミルトンキーンズ・セントラル駅で「途中下車OK」ということを係員に訊いて確認していたんだけど、「行ったところで頭の中にある目的を果たせるのか?」という不安が大きかったのだ。

イギリスの田舎の駅ってのはいいもんだ。

イギリスの田舎の駅ってのはいいもんだ。

すごく懐かしさを感じさせてくれる。

何だか知らないけど、ホームにギャラリーがある。

何だか知らないけど、ホームにギャラリーがある。

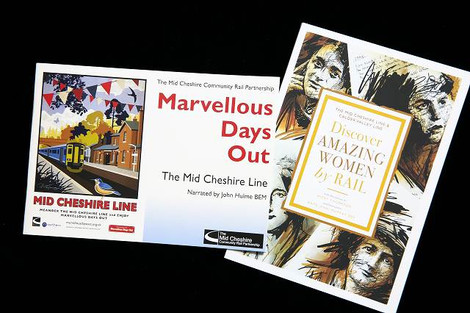

チョット覗こうとしたら年配のご夫婦がちょうど中から出て来て、そのオジさんが「ブックレットがあるから持って行くといいよ」と案内してくれた。

『Mid Cheshire Line Marvellous Days Out(ミッド・チェシャー線 ステキなお出かけ)』という展示。

『Mid Cheshire Line Marvellous Days Out(ミッド・チェシャー線 ステキなお出かけ)』という展示。

ミッド・チェシャー線というのはチェスターからマンチェスター・ピカデリーまで15の駅を擁する鉄道。

この辺りは「Cheshire(チェシャ―)」という。

「-shire」というのはひとつの行政単位で「郡」みたいなイメージ。

「ランカシャー」とか「ヨークシャー」とか「なんとかシャー」の「シャー」はみんなコレ。

ちなみにMarshallの本社があるのは「バッキンガムシャー」。

さて、その路線は19世紀に3つの鉄道会社がくっついてできた鉄道で、最も古い路線は1862年の完成。

1862年がどれぐらいの時代かと言うと、私が生まれるちょうど100年前だ…コレじゃわかんないか。

十四代将軍徳川家茂と和宮親子内親王が結婚した年。

和宮様は道中の様々なトラブルを避けるために、京都から江戸に降嫁する際、東海道を使わずに中山道を下ったんだよね。

3万人の大行列。その長さは50kmにも及んだという。

その時、イギリスではこんな田舎でも列車が走っていたんだねぇ。

でも、実は18世紀後半のマンチェスターは、さっきのワットのように産業革命の中心地で(ただしワットはスコットランド人)、当時世界の最先端を歩んでいたんだね。

Shige Blogでやるけど、「世界で最初の鉄道の駅」なんてのもマンチェスターだよ。

ちなみに「marvellous」という綴りはイギリス式。私のミス・スぺリングではない。

アメリカ人は「l」をひとつ取っっぱらって「marvelous」と綴る。

イギリス人に言わせると、こういうところが「Americans ruined our language!(アメリカ人が我々の言葉をぶっ壊した!)」ということになる。

チョット展示アイテムを見てみようか。

チョット展示アイテムを見てみようか。

ミッド・チェシャ―線にある駅のそれぞれの名所を描いたポップアート。

起点は「チェスター」ね。

「Meander the Mid Cheshire Line」とあるけど「meander(ミアンダー)」というのは「蛇行」という意味。

ところでイギリスには「なんとかチェスター」という地名がいくつもあるでしょ?それと「なんとかカスター」とか「なんとかスター」。

たとえばマンチェスター、ウィンチェスター、ロチェスター、コルチェスター、ランカスター、ドンカスター、グロースター等々。

コレはローマ時代にその砦があったことに由来するそうです。わかりまスター?

「meander」には動詞で「アテもなくさまよう」という意味があって、チャーリー・パーカーの有名な『Savoy Session』に「Meandering」というバラードがある。

「meander」には動詞で「アテもなくさまよう」という意味があって、チャーリー・パーカーの有名な『Savoy Session』に「Meandering」というバラードがある。

「Northwich(ノースウイッチ)」というところ。

「Northwich(ノースウイッチ)」というところ。

アレ、ココはナロウボートのエレベーターがあるところか!

「Anderton Boat Lift」といううヤツ。

コレ乗ってみたいんだよな~。

こんな動画を見つけたので興味のある方は8:00~12:16のあたりをどうぞ。

こんな動画を見つけたので興味のある方は8:00~12:16のあたりをどうぞ。

標高の異なるカナルをつなぐための船のエレベーター。

観覧車みたいなダイナミックなヤツもあるようなんだけど、ここは純粋にエレベーター式に船を上限に運搬する方式。

「Knutsford(ナッツフォード)」は人口14,000人程度の小さな町。

そうえば、「なんとかフォード」というのも多いね。

オックスフォード、ベドフォード、ブラッドフォード、スタッフォード、ストラトフォード…。

コレは「浅瀬」という意味なんだって。

コレがオジさんが教えてくれたブックレットなんだけど、かなり上質のマット紙で製本してあって、表紙にはエンボス加工が施してある。

コレがオジさんが教えてくれたブックレットなんだけど、かなり上質のマット紙で製本してあって、表紙にはエンボス加工が施してある。

十分にお金を取れるクォリティだ。

左はその「Marvellous Days Days Out」のしおり。

もうひとつはチェスターからマンチェスターをつなぐミッド・チェシャ―線とリーズからマンチェスターをつなぐカルダ―・ヴァレー線にまつわる女性を紹介した「Discover Amazing Women by Rail」という小冊子。

作家、女優、スポーツ選手、女性活動家、女性参政権者、政治家までの分野を網羅しているが、勉強不足ゆえ私が知っていたのは『ジェーン・エア(Jane Eyne)』と『嵐が丘(Wuthering Heights)』を著したシャーロットとエミリーのブロンテ姉妹だけだった。

「キャシーにヒースクリフ」だけじゃなくて、私、両方とも読んでるんですわ。意外でしょ?

ホームからコンコースへつながる階段。

ホームからコンコースへつながる階段。

イヤ、手すりの塗装がステキだな…と思って。

駅の入り口。

駅の入り口。

ここにも赤い線。

平日の午前中だったんだけど、閑散としていた。

コレがStockport(ストックポート)の駅舎。

コレがStockport(ストックポート)の駅舎。

周辺の地図を探したんだけど全くなし。

イヤな予感。

もちろんコレから10cc発祥の地、「Strawberry Studios」に向かおうとしているのだ