【訃報】 ウォルター・ベッカーのこと

Steely DanのWalter Beckerが3日に亡くなったそうだ。

67歳。

昨今では「早死に」の部類に入るだろう。

死因は今のところ不明。

Steely DanもWalter BeckerもおおよそMarshallに関係なさそうだが、素晴らしい音楽を作った業績に対しエッセイ的に一筆寄せることをお許し頂きたい…というか、こんな時でなければMarshallのブログでSteely Danについて書くことなんてないだろうし…。

早い話、Steely Danが好きだったのよ。

普段から、やれ「イギリス」だ、やれ「ロンドン」だと騒いでいることからもわかるように、私は根っからのブリティッシュ・ロック派で、いつの頃からかアメリカのロックをあまり聴かなくなってしまった。

ま、局地戦ではSteve MillerやLittle Featのような例外もたくさんあるけど、アメリカン・ハードですらAerosmithを除いてはチョット苦手なんだよな~。Grand FunkもKissも夢中になったことがない。Blue Oyster CultとAlice Cooperぐらい?

アメリカのロックを「アメリカン・ロック」たらしめる、さわやかなウエスト・コースト・ミュージックとかアーシーな南部のロック、さらにカントリーやブルースがかった音楽をもはや自主的に聴くことがないんだよね。(といいつつ、つい先日Black Oak Arkansasを聴いて、あんまりカッコいいんでウナってしまったけど)

しかし、Frank ZappaやTodd Rundgrenは例外中の例外でゼンゼン別物。一生好き。

そして、もうひとつの大きな例外がSteely Danなのです。

Steely Danを初めて知ったのは1976年のことだったと思う。

記憶違いだったらゴメンなさいよ。当時、東芝EMIって下のような洋楽のレコードを紹介する小冊子を時折出していた…と思う。

下のヤツはもしかしたら1976年に出たビートルズの『Rock'n'Roll Music』というコンピ―レーション・アルバムのオマケだったのかも知れない。

私はこのアルバムを一度も買ったことはなかったんだけど、ナゼかこの小冊子だけは持ってたな。

ところで、この頃って、ビートルズが解散してからまだ5、6年しか経ってない頃だったんだよね。

今はナニ…ビートルズが解散して47年が経ったの?

ビートルズのメンバーの名前が言えない若者が普通…なんてのもムリのないことなのかも知らんね。

47年…道理で私もどこへいっても最年長になるワケだよ。

さて小冊子…当時はレコード会社もロックを広めるために必死だったんだろうね。定期かはたまた不定期かはわからないけれど、こういうモノを作ってロックの普及に努めていたワケだ。

あんまり一生懸命やりすぎたせいか40年経ったらこの頃のロックがスカッリどっかへ行っちゃった。

で、この頃中学2年生だった私は何かの拍子に、このひとつ前の紺の表紙の小冊子を手に入れて、しょっちゅう中身のチェックをしていた。

で、この頃中学2年生だった私は何かの拍子に、このひとつ前の紺の表紙の小冊子を手に入れて、しょっちゅう中身のチェックをしていた。

ロックの知識を吸収しようとして夢中だったのね。

そして、そこに出ていたのがSteely Danで、確か『Ketty Lied(うそつきケティ)』が新譜として紹介されていたのだと思う。

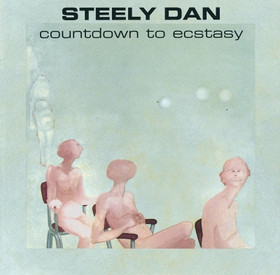

その紹介文には下の1973年の『Countdown to Ecstasy』の裏ジャケの写真が使われていた。

で、この写真で印象に残ったのが、ちょっとイッちゃってる感じのDonald Fagenではなくて、ご立派なヒゲがステキなJeff Baxterでもなくて、はたまたコワモテのDanny Diasでもなくて、一番奥にサングラスをかけて座っているWalter Beckerだった。

何でかって?

この頃はWalterがSteely Danなるバンドの中心人物などということはツユ知らず、「ウワ~、意地の悪そうなオジさんだな~」という猛烈に強力な印象を受けてしまったのだ。

だって、今この写真をパッと見てもひとりだけ変でしょう?

コレで紙袋を持っていたら「宅八郎」だよ(古いか?)。 当時はまだロックを聴き始めた頃だったので、Steely Danに興味が湧くワケもなく、ビートルズを卒業すると、私はToddを経てZappaやRoxy Musicをはじめとしたブリティッシュ・ロックの道を突き進んだのであった。

当時はまだロックを聴き始めた頃だったので、Steely Danに興味が湧くワケもなく、ビートルズを卒業すると、私はToddを経てZappaやRoxy Musicをはじめとしたブリティッシュ・ロックの道を突き進んだのであった。

2度目にSteely Danに接近したのは『Aja』が出た時だった。

2年後の高校1年の時だったかな?

池袋に新しくできた楽器店でアルバイトをしているヤツがクラスにいて(ど~こだ?)、バイト先の年上の人に教わって来たんだろうね…ソイツはハード・ロックやプログレッシブ・ロックに夢中になっている我々に向かって小バカにした口ぶりで「お前らも『エイジャ』いいぞ~」なんて言っていた。

やかましい!こっちがナニを聴いたって「えいじゃないか!」…ナンチャッテ。

そんなことがあったので、どうもSteely Danは長い間苦手にしていた。友達ギライによる聴かずギライ。 で、Steely Danを本格的に聴くようになったのは、私の場合、実は高校を卒業してからなのですよ…恥ずかしながら。

で、Steely Danを本格的に聴くようになったのは、私の場合、実は高校を卒業してからなのですよ…恥ずかしながら。

それも一番大きなキッカケは今の家内と話を合わせるためだったの。

まだ、18歳の時よ。

「私、Steely Danが好きなの…」なんて言われた日には「ダメダメ、そんなの!男は黙ってFrank Zappa!」なんてことも言えない。フラれるのがコワいから。

ま、Steely Danも完全に知らないワケでもないし…ということで家内が持っていたカセット・テープをこと細かに聴き出してブっ飛んだ。

「ナンダ、こんなことをやっていたの?」

当時、すなわち1980年に入りたての頃は、パンク/ニューウェイブ、テクノ、フュージョン等の嵐が吹きすさび、時の音楽に興味を失っていたことに加え、従来型のハード・ロックやプログレッシブ・ロックにも飽きが来ていたので、私は何か自分にとっての新しいタイプの音楽を摸索していたんだね。

そして、完全にシビれてしまったのが、『The Royal Scam』の1曲目、「Kid Charlemagne」のLarry Carltonのソロ。

彼はコレをアドリブで弾いたと言っているけど、いまだに信じられん。

人間、こんなことが即興でできるハズがない。

このアルバムはSteely Danのハードな面が出ていて好きだった。

Rick Derringerがこんなにギターがウマいんだということも知ったし…。

それで改心して(?)、『Gaucho』までのすべてのアルバムを即時中古で買い揃え、聴き漁った。

それで改心して(?)、『Gaucho』までのすべてのアルバムを即時中古で買い揃え、聴き漁った。

まずは「Do it Again」で名高い『Can't Buy a Thrill』。

「Reelin' in the Years」のDenny Diasのソロにもシビれたな~。

5曲目の「Only a Fool World Say That」で、曲が終わったところで「ムッフフ、止めて、ホント、ホントに」と言っているように聞こえるのは私だけか?

最後の「Turn That Heartbeat Over Again」も名曲。

このアルバムにもVictor Fledmanが参加しているのか…。

FeldmanはMiles Davisの愛奏協でおなじみの「Seven Steps to Heaven」の作曲者。お父さんもジャズ・ミュージシャンで、有名なロンドンの「100 Club」のオーナーだった。

この頃はまだCDが出て来る前でね、『Gaucho』は数寄屋橋のハンターで買ったのを覚えている。

この頃はまだCDが出て来る前でね、『Gaucho』は数寄屋橋のハンターで買ったのを覚えている。

コレの「Third World Man」のCarltonのソロもスゴイよね。

Larry Carltonはかつて自分の代表的な仕事をメドレーにして自分のコンサートのレパートリーにしていたが、「Theme from Hill Street Blues」や「Put it Where you Want it」の他に、「Kid Charlemagne」や「Don't Take Alive」を加えていた。

ホ~ラ、やっぱりアドリブじゃないんじゃないの? 1975年の『Katy Lied』。

1975年の『Katy Lied』。

「Rose Darling」「Daddy Don't Live in That NYC no More」、「Everyone's Gone to the Mivies」、「Your Gold Teeth II」、「Chain Lightning」…名曲そろいの傑作だと思う。

特に「Doctor Wu」のPhil Woodsのソロが好きだった。

そういえば日本でもおなじみになったんだか、なじまなかったんだか知らないが、「Black Friday」なんてブギも入っていた。

この『うそつきケイティ』という邦題はなかなか良いセンスだと思ってる。

ところで、このアルバムのジャケットがなぜバッタだか知ってる?

コレ、実はバッタではなくて「Katydid」というキリギリスの仲間なんだって。イギリスでは「Bush Cricket」というらしい。

それでアメリカではこの虫が鳴くと「katy did, Katy didn't(ケイティ・ディド、ケイティ・ディドゥント)」と聞こえるんだって。虫の名前としては「ツクツクボーシ」みたいなもんだね。

で、さっきの「Doctor Wu」。

「Katy tried」と「Katy lies」という歌詞が出て来る。

この虫をその歌詞に引っ掛けたんだって。

下はCDになってから初めて聴いた1970年代初頭に吹き込まれた未発表音源集。

下はCDになってから初めて聴いた1970年代初頭に吹き込まれた未発表音源集。

一時アメリカの音楽界では「Steely Dannish」という言葉があったらしい。

この音源集での録音や演奏は原始的なものだが、この頃には既にそのSteely Dannishなサウンドが完成していることに驚く。

「Don't Take Me Alive」とほとんど同じ曲もあったりするぐらい。

プロデューサーのGary Katzはコレらの原石を磨き上げたワケね。

「プロデュース」という仕事がいかに重要かということを思い知るわ。(誰か私にナニかプロデュースさせて!)

このアルバムで上の『Can't Buy a Thrill』に入っている「Brooklyn」や、その後の『Pretzel Logic』に収録された「Parker's Band」の原型を聴くことができる。

下がその1974年の『Pretzel Logic』。

下がその1974年の『Pretzel Logic』。

ジャケットがいいね~。

しかし、邦題がひどかった…「さわやか革命」。ナンだそりゃ?「サワデー」かぁ?それとも「消臭力」かぁ?

プレッツェルってニューヨークに行って初めて食べたんだけど、驚いたナ。

アレ、上にかかっている粒々って砂糖かと思っていたら塩だったんだもん!

ココでもう一度「Parker's Band」。

タイトルにある「Parker」とはもちろんモダン・ジャズの巨人、Charlie Parkerのこと。

彼のオリジナル・ブルース、「Parker's Mood」に引っ掛けたのかな?

オットット…今ココでParkerで脱線しようものなら、それこそキリがなくなってしまうことは必至なので、要点だけ書く。

このSteely Danの曲は、Charlie Parkerの音楽の素晴らしさについて歌っているんだけど、歌詞が実におもしろい。

冒頭の「Savoy presents a new saxophone sensation(サヴォイが新しく紹介するとんでもないサックスの新人スター)」とある。

「Savoy」というのは「Now's the Time」や「Confirmation」や「Koko」などのParkerスタンダードを世に出した1940年代のニューアークのジャズのレコード・レーベル。

皆さんはJacoの愛奏曲としてご存知であろう「Donna Lee」もParkerがMiles Davisと一緒に吹き込んでこのレーベルからリリースした。

「Savoy」なんて固有名詞を入れるところが何ともカッコいい。日本のロックの歌詞には見ることのできない手法。

そして、実はこの部分には伏線がある。

1954年2月にニューヨークのBirdlandというジャズ・クラブで録音された、「ハードバップ時代の幕開け」とされる『A Night at Birdland』というArt Blakeyの名ライブ盤がある。

「Birdland」という店の名前もCharlie Parkerの「Yardbird」というアダ名から付けられたのだが(Clapton、Beck、PageのThe YardbirdsもCharlie Parkerゆずりだ)、このクラブにはPee Wee Marquetteという小人の有名な専属司会者がいた。

この司会者がそのライブ盤に収録されているパフォーマンスの中で、当時デビューしたての天才トランぺッター、Clliford Brownを「A new trumpet sensation、Clliford Brown!」と紹介しているるワケ。

「trumpet sensation」と「saxophone sensation」…ジャズ・マニアのDonaldとWalterはコレを知っていてそういう歌詞にしたにちがいない。

いいナァ~、こういう楽屋落ちは大好きだ。

もうチョット書かせて!

この「Parker's Band」の歌詞の中にはこういう一節も出て来る。

「♪You'll be grooving high or relaxing at a kind of riddle」…ジャズ・ファンなら絶対にニヤリとしちゃう。

この一節にはふたつ仕掛けが仕込んであって、前半の「grooving high」というのはDizzy Gillespieが書いたCharlie Parkerの愛奏曲の「Groovin' High」から持ってきている。

もうひとつがおもしろい。

「relaxing at a kind of riddle」…「riddle」は「ナゾナゾ」ね。つまり「ナゾナゾのようなものでリラックス」という意味。

これだけではおもしろくもなんともないし、そもそも意味がわからん。

実はココは言葉遊びになっていて、Donaldは「a kind of riddle(アカインダバリロル)」を強引に「カマリロ」って歌っている。

そうすると、この一節の後半は「♪リラキシンアットカーマリロ~」となる。

アメリカン・イングリッシュだから実現できる芸当。

クイーンズ・イングリッシュではこんな発音は許されません。

この「Relaxin' at Camarillo」というのはParkerが作った有名な「C」のブルースのタイトルなのです。

恐らくDonaldとWalterは「どう歌ったら『カマリロ』に聴こえると思う?」なんてさんざん考えたんじゃないかしら?

カマリロというのはカリフォルニアにあった精神病院の名前で、Parkerは6ヶ月間ココに収容されて治療を受けた。

ナゼ、精神病院に入れられたのかはまた今度…キリがなくなっちゃうから。

そして、この辺りの言葉遊びこそが「riddle」、すなわちロック・リスナーに向けた「なぞなぞ」だったんじゃないかしら?

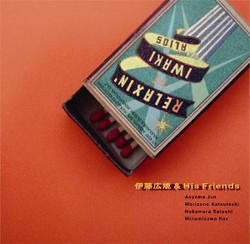

私はこの「Relaxin' at Camarillo」が大スキで、伊藤広規さんのライブ・アルバム『Relaxin' at IWAKI ALIOS』でアイデアを借用させて頂いた。

私はこの「Relaxin' at Camarillo」が大スキで、伊藤広規さんのライブ・アルバム『Relaxin' at IWAKI ALIOS』でアイデアを借用させて頂いた。

それと、『Pretzel Logic』の1曲目の大ヒット曲、「Rikki Don't Lose That Number(リキの電話番号)」のイントロはHorace Silverの「Song for my Father」の完全パクリ。

それと、『Pretzel Logic』の1曲目の大ヒット曲、「Rikki Don't Lose That Number(リキの電話番号)」のイントロはHorace Silverの「Song for my Father」の完全パクリ。

コレは偶然にも最近Marshall Blogで触れたばかりだ。

Steely Danが2000年に『Two Against Nature』で復活した後、『Everything Must Go』も聴いた。

Steely Danが2000年に『Two Against Nature』で復活した後、『Everything Must Go』も聴いた。

往年のクリエイティビティには叶わないかもしれないが、音楽としては十分にカッコよろしく、Steely Dannishを貫いていると思った。

でも、私にとって復活後のSteely Danで最もご利益があったのは、Drew Zinggというサポート・ギタリストを知ったことだったかな。

Marshallじゃないけどね。 もう『Aja』あたりになると誰でも知っているでしょうから、今回ココでは詳しく触れなかった。

もう『Aja』あたりになると誰でも知っているでしょうから、今回ココでは詳しく触れなかった。

その代わり、ヘソ曲がり的にこんなヤツを…。

Marian McPartlandというベテラン女流ピアニストがパーソナリティを務めて1978~2011年まで続いた『Piano Jazz』というラジオ番組に、Steely Danの2人とベースのJay LeonhartとドラムのKeith Carlockが出演した時の音源。

ピアノ談義とジャム・セッションという内容で、Bill EvansやElvis Costello版もあるようだ。

ま、ジャズに興味がなければ例えSteely Danファンであっても、そうおもしろい内容ではないかも知れないが、私はこの2人のジャズへの傾倒ぶりがよくわかっておもしろかった。

取り分け、Duke Ellingtonへの敬愛ぶりには興味をそそられる。実際、『Pretzel Logic』では「East St. Louis Toodle-Oo」というエリントンの古い曲を取り上げているもんね。

どうして今、私がエリントンに興味を持っているのかというと、長年アメリカで活躍しているジャズ・ギタリストが書いた本を最近読んで、それに感化されたからなの。

その本によると、アメリカでは「ジャズ」は「マイルス・デイヴィス」でもなく「ジョン・コルトレーン」でもなく「デューク・エリントン」を指すというのだ。

もちろん日本でも「デューク・エリントンは数々の名曲を残したジャズの偉人」とされているが、アメリカでの地位とは雲泥の差があるようなのだ。

だから、「エリントニアン(Ellingtonian)」などという言葉があるワケ。

「エリントニアン」というのはデューク・エリントン・オーケストラで演奏することができる数少ない優れたミュージシャンを指す名誉ある言葉。

どうなんだろう?

アメリカ在住のミュージシャンの数とエリントン・オーケストラの席数を考慮すると、エリントニアンになれるチャンスたるや、大相撲の横綱になるぐらいの確立なのではないだろうか?(無責任な推測)

ということは日本の総理大臣になるよりムズかしいということだ。

ま、ココでエリントニアンの名前をズラズラと上げるのはいともたやすいことだが、知識をひけらかしているようでイヤらしいのでヤメておこう、ヒヒヒ。

しかもジャズだけでなく、ありとあらゆるアメリカのポップ・ミュージックはデューク・エリントンの影響を受けているというというのだ。

あの有名なJames Brownのガウン芸も元はエリントンなんだって。

つまりは、このSteely Danもエリントン傘下ということになるのだろう。

私も好きで30枚以上のエリントンのLPやCDを持っているが、そういう風に彼の音楽を聴いたことはなかった。

どんなに情報が氾濫していても、本当の情報が伝わってこないことが多い…ということを思い知る。

Mrian McPartlandはOBEも叙勲しているイギリス人でJimmy McMartlandというアメリカ人トランぺッターと結婚してアメリカに帰化した。

Mrian McPartlandはOBEも叙勲しているイギリス人でJimmy McMartlandというアメリカ人トランぺッターと結婚してアメリカに帰化した。

私はほとんど知らないのだが、下のイギリス人ピアニストふたりによるコンピレーション・アルバムはナゼかLPとCDの両方を持っている。

収録されている私の好きな曲「It Might as Well be Spring(春のごとく)」なんかを聴くと、Marianはいかにも上品で面倒見のよさそうなピアノをお弾きになっていらっしゃる。

ちなみにこのMarianも前掲のSavoyからアルバムをいくつかリリースしている。

もうひとりのピアニストはGeorge Shearing。

有名な「バードランドの子守唄」の作者であり、そのプレイング・スタイルはHerbie HanckやChick Coreaといったモダン・ピアニストに多大な影響を与えているらしい。

私は聴いてもよくわからないが、好きなピアニストのひとり。

ナゼかSteely Danのスコアもこんなに家にあった。

ナゼかSteely Danのスコアもこんなに家にあった。

ナンダ、結局大スキなんじゃん!…と言われれば「Yes」ですよ。

しからば、Steeley Danのどのアルバムが一番好きか?と訊かれたら…コレかな?

しからば、Steeley Danのどのアルバムが一番好きか?と訊かれたら…コレかな?

1973年のセカンド・アルバム『Countdown to Ecstasy』。

やっぱり「My Old School」は泣ける!

他にも、マァ、よくもこんなにいい曲を作ることができるものだ、と感心せざるを得ない。

昔の人はエラかった!

…とスッカリ、私的なSteely Dan録になってしまったが、恐らくみなさんが触れたり、書いたりしないような内容で故人を偲んだつもり。

…とスッカリ、私的なSteely Dan録になってしまったが、恐らくみなさんが触れたり、書いたりしないような内容で故人を偲んだつもり。

ジャズの話題をからめたのは私の弔意(condolence)だ。

私は『Nightfly』も『Kamakiriad』もDonald Fagenのソロってどうもシックリこなかった。

やっぱりWalter Beckerという相棒がいてからこそのSteely Dannishサウンドだったのだろう。

ギタリストとしては、活動中に出した音の数の合計はYngwie Masmsteenが弾く1曲の音数よい少ないかもしれない。

でも、どれもヨカッタよね。

彼の弾くギターこそ「ツボを得たプレイ」というのだろう。

ロック界はまた大きな才能を失ったことと、この先Steely Danの新しい音楽は永久に聴くことができないということだけは確かだ。

謹んでお悔やみ申し上げます。