Trio the Collagens~ゆく年来る年2013

比較的間髪入れずして登場したるはTrio the Collagens。

年末に開催された『ゆく年来る年2013』と題されたコンサートのレポート。

この日はダブル・ヘッドライナー。

この日はダブル・ヘッドライナー。

まずはハラマサシ ブルーズ ロック トリオがステージ姿を見せる。

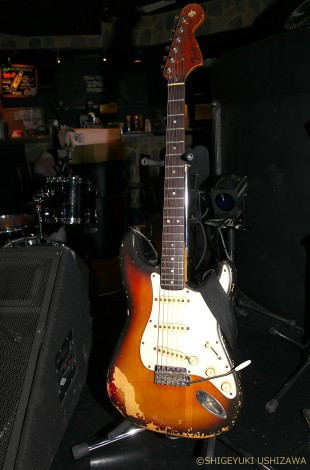

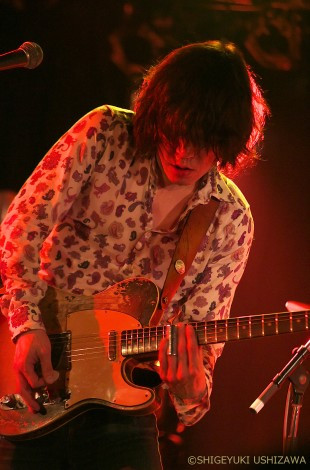

地球上で「歌」に次いで汎用性の高い楽器、ギター。それだけに弾き方も弾き手も色々あれど、マサシさんのように弾ける人は多くはあるまい。

地球上で「歌」に次いで汎用性の高い楽器、ギター。それだけに弾き方も弾き手も色々あれど、マサシさんのように弾ける人は多くはあるまい。

まさにギターの化身なのだ。

そして最上級のトーン!さすが「Mr. Tone」の異名を取るだけのことはある。どんなにワイルドなプレイをしたとしても、出て来る音はギターの大トロ。おいしい部分しか出て来ない。

こういうサウンドを目の当たりにすると機材の改造みたいなことが至極滑稽に見えてくる。人間は指でいくらでも機材に改良を加えられることがわかるいい一例だ。

スライドバーは曲によって材質の異なるモノを使い分けている。この音がまた素晴らしい!

スライドバーは曲によって材質の異なるモノを使い分けている。この音がまた素晴らしい! 今、マサシさんに乗り移る乗り移っているのはRoryかJimiか…。「鬼気迫る」というのはこういう状態を形容する言葉に違いない。

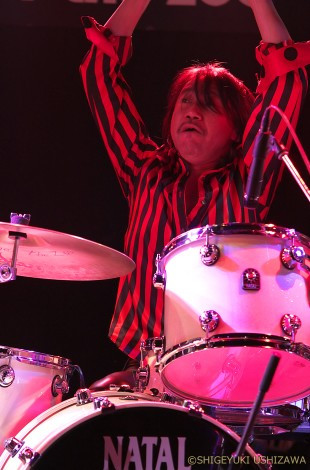

今、マサシさんに乗り移る乗り移っているのはRoryかJimiか…。「鬼気迫る」というのはこういう状態を形容する言葉に違いない。 それにピッタリと併せるリズム陣。

それにピッタリと併せるリズム陣。

客席に飛びこんでのプレイ。

客席に飛びこんでのプレイ。

マサシさんvs.お客さん全員でマサシさんの勝ち!あ、私も一発でノックダウン。

そして、Trio the Collagensの登場。

そして、Trio the Collagensの登場。 おなじみ大谷令文。

おなじみ大谷令文。

東北を回って東京に帰ってきた。この日4か所目の公演。「今日、燃え尽きる!」と令文さんの宣誓が冒頭についた。

レパートリーは先回レポートした時のツアーとそう変わりはない。それがいいのだ。

レパートリーは先回レポートした時のツアーとそう変わりはない。それがいいのだ。

で、1曲目は「いいのだ」でいいのだ。

続いて怒濤のハード・ドライビン・ブギ、「Razor Boogie」。

Chris Duarteにも似た曲調のものがあるが、こういうのはもうオガンちゃんの独壇場だわね。タマリマセン!

Chris Duarteにも似た曲調のものがあるが、こういうのはもうオガンちゃんの独壇場だわね。タマリマセン!

写真では歌ってないけど、令文さんのボーカルがクールな「Sister Spider」。

写真では歌ってないけど、令文さんのボーカルがクールな「Sister Spider」。

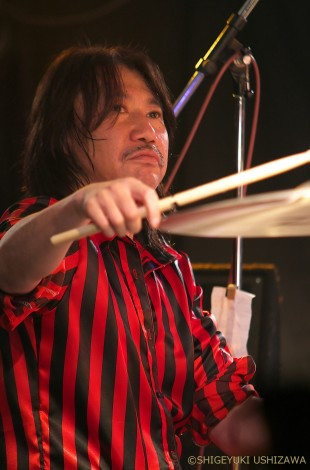

ボーカルが変わってロジャーさんの「Call on me」。実に愛らしい曲だ。

ボーカルが変わってロジャーさんの「Call on me」。実に愛らしい曲だ。

「こう見えてもロマンチストなんです」というロジャーさん。プラネタリウム好き、山好きなのだ。

Edgar Winterのこの曲に参加しているギタリスト、Ronnie Montroseが大好きという令文さん。

Edgar Winterのこの曲に参加しているギタリスト、Ronnie Montroseが大好きという令文さん。

Ronnieは惜しまれつつ2012年に亡くなった。Ronnieに捧げるワケではないが…という前置きがついて飛びだしたのが新ネタ「Frankenstein」。

FM愛知『中野重夫のKeep on Rockin'』のオープニング曲でもあり、2012年9月にロンドンで開催されたMarshallの50周年を祝う『50 YEARS OF LOUD LIVE』のオープニングにも演奏されたこの曲は歌なしのインスト曲にもかかわらずミリオンセラーを記録し、1973年の3月にBillboardのトップの座を獲得した(これを蹴落としたのはPaul McCartneyの「My Love」)。

FM愛知『中野重夫のKeep on Rockin'』のオープニング曲でもあり、2012年9月にロンドンで開催されたMarshallの50周年を祝う『50 YEARS OF LOUD LIVE』のオープニングにも演奏されたこの曲は歌なしのインスト曲にもかかわらずミリオンセラーを記録し、1973年の3月にBillboardのトップの座を獲得した(これを蹴落としたのはPaul McCartneyの「My Love」)。

カナダのチャートでもトップの座を射止めたが、イギリスは18位止まり。1973年か~、わかるような気はするな~。だってこの頃の栄光のブリティッシュ・ハードロックは別に「Frankenstein」のリフなど必要としていなかったんじゃないかな?ま、Marshallが自分のコンサートで演ってりゃ世話ないけど…。

でも、やっぱりロック史に残る名リフだよね。

ちなみにEdgar Winterはキーボードをギターのように首からブラ下げた初めての人。当時は激重だったろうな~。

ちなみにEdgar Winterはキーボードをギターのように首からブラ下げた初めての人。当時は激重だったろうな~。

私はあんまりアメリカン・ロックを聴かないので(Zappaは別格。というよりアメリカン・ロックと捉えていない)、Winter兄弟も縁遠いが、『Together』ってライブ盤は収録されている「ロックンロール・メドレー」が最高に痛快でよく聴いたな。

何しろJohnny Winterで一番好きなのは『John Dawson Winter III(俺は天才ギタリスト←ヒデェ邦題!)』ってヤツ。邪道極まりないでしょ?それでいいのだ。

続いての新ネタ!オガンちゃんボーカルはナ、ナント「21世紀の精神異常者」!あ、「21世紀のスキッゾイド・マン」なんて書きません。いい邦題はナニがあろうと伝承すべし。「怪奇骨董音楽箱」みたいなもんやね。

続いての新ネタ!オガンちゃんボーカルはナ、ナント「21世紀の精神異常者」!あ、「21世紀のスキッゾイド・マン」なんて書きません。いい邦題はナニがあろうと伝承すべし。「怪奇骨董音楽箱」みたいなもんやね。

最近この曲もやたらとアチコチで取り上げられているような気がするな~。

やっぱり鉄壁の名曲だ。

それにしてもですよ、「21世紀」も「1984」もみんな過去になっちゃったね。ポールもとっくに64歳を過ぎちゃったし…。

今から何か未来のこと、とくに明るい未来を想像するなんてことは不可能なんじゃないかね?

手塚治虫の時代はヨカッタ。

今、未来を想像するのは、人類の滅亡とか地球の崩壊とか、巨人が塀の中に入って来ちゃうとか、危険なヤツばかりだもんね。

「未来は東京から大阪まで3時間で行ける電車が将来できるかもね」とか「いつどこでも話せる無線で小さい携帯用の電話なんか出来ちゃったりしてね!」なんてことはもうないだろう。 オガンちゃんの熱唱ぶりも聴きものだったが、真ん中の4ビートのインスト・パートのベースも期待通りだった!

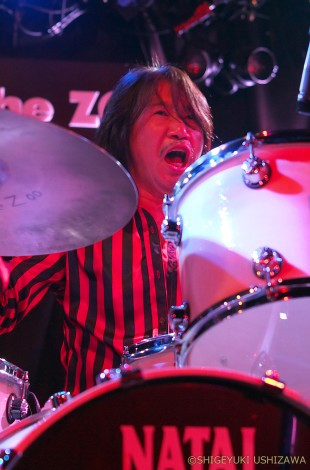

オガンちゃんの熱唱ぶりも聴きものだったが、真ん中の4ビートのインスト・パートのベースも期待通りだった! ロジャーさんで「バンドマン・ブルース」。「♪みんなバンド・マ~ン」のところが好き。

ロジャーさんで「バンドマン・ブルース」。「♪みんなバンド・マ~ン」のところが好き。

何よりも素敵なのはこの2人が実に楽しそうなこと。『Jailbreak』の頃の全盛期のThin Lizzyは観てみたかったナァ。

何よりも素敵なのはこの2人が実に楽しそうなこと。『Jailbreak』の頃の全盛期のThin Lizzyは観てみたかったナァ。

「オレは難聴」 ロジャーさん曰く「病気シリーズ」…そんなのあんのッ!?

「オレは難聴」 ロジャーさん曰く「病気シリーズ」…そんなのあんのッ!?

でも待てよ、これは結構イケるかも?ロックを受容する年齢の幅が広がり、ロックは若者だけのものでなくなっていることは否定できない。

ところが、ロックの黄金時代を経験しているオールドファンは巷間の新しいロックは幼稚に思い受け入れることは到底ができず、ベテランのミュージシャンに期待をかけざるを得ない。

演る方も年輩、聴く方も年輩…年輩者の共通の話題と言えば「老い」もしくは「病気」だ。

ロックの歌詞のひとつの重要な要素は「普遍性」にあるワケだから「病気」の歌はあり得ても全くおかしくはあるまい。

楽屋でも「譜面のシとレの見分けがつかん」とか「長いステージはツライ」とかいう話題が出ることも少なくないのだから、徹底的にそういうことをテーマに据えて曲を作るのはどうだろうか?新手の「Cold Turkey」よ。

病気の辛さを訴えて健康第一を喚起するもよし、回復へ向けた決意を歌うもよし、ワケもわからず「がんばれ」とか「自由になりたい」なんてやってるよりよっぽどいい。

結局漫才でも歌でもドラマでも絶対に欠かせない一番大切な要素は「あるある」なんだから。

もはやロックはそれぐらいのことを受け入れる器量はあるハズだ。これがホントの「大人のロック」。

Alice Cooperなんかは一時「Shock Rock」なんて呼ばれていたけど、こっちは「Sick Rock」。

自分の場合はまず「腰痛」だな。あと、案外来ちゃったのが「眼」だわ。遠近両用メガネってのは便利だね~、ハハ…。

…とコラーゲンズのスタンダードレパートリーで盛り上がってアンコールを1曲演奏して完了。

…とコラーゲンズのスタンダードレパートリーで盛り上がってアンコールを1曲演奏して完了。

トリコラ、今日も最高のパフォーマンスだった!

このバンドは観た後、モノスゴイ満足感が得られるのよ。

大谷令文の詳しい情報はコチラ⇒大谷令文ホームページ

大谷令文の詳しい情報はコチラ⇒大谷令文ホームページ 小笠原義弘の詳しい情報はコチラ⇒DANCIN' FUNKY BASS!!!

小笠原義弘の詳しい情報はコチラ⇒DANCIN' FUNKY BASS!!!

高橋"Roger"和久の詳しい情報はコチラ⇒ロジャー高橋Official Site

高橋"Roger"和久の詳しい情報はコチラ⇒ロジャー高橋Official Site