ミュージック・ジャケット・ギャラリー ~ コミック・ジャケット・コレクション <vol.4>

今回、急に思い出したように『ミュージック・ジャケット・ギャラリー』の記事を復活させたのには理由がありましてね…。

ひとつはコロナのせいでライブの取材が出来ず、『ライブ・レポート』を頻繁に書くことができないこと。

Marshall Blogは約70%がライブ関連の記事で構成されていたからね…コロナのバカ!

次に、レコードがブームだっていうでしょ?

私は「どっちでもいい派」で、レコードが売れようが、CDが売れようがメディアの形なんかはどうでもよくて、とにかくよい音楽の出現や発見に重きを置いている。

でも、折角レコードを手にする人が増えているのであれば、特に若い人なんかにジャケットのオモシロさを伝えて、音楽を一層楽しむ一助になれれば良いと考えたこと。

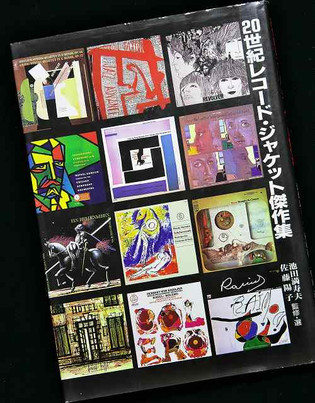

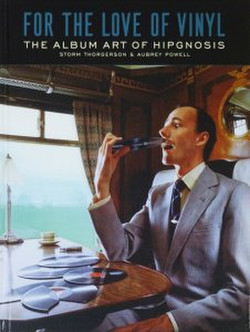

そして、もうひとつの理由は下の本を手に入れたこと。

コレを眺めていて、私もレコード・ジャケットについて再び乱筆を揮い(ふるい)たくなってしまったのだ。

『20世紀レコード・ジャケット傑作集(毎日新聞社刊)』という1冊。 買ってしばらくして気が付いたんだけど、「ゾッキ本」だったわ。

買ってしばらくして気が付いたんだけど、「ゾッキ本」だったわ。

それにしちゃチョイと高かったナ…。

「ゾッキ本」というのは、いわゆる「新古本」とか「見切り本」のこと。

売れ残った本に下のような赤いスタンプや印をつけて安く再流通させた本。

要するにレコードでいえば「カットアウト盤」ですな。

「ゾッキ」というのは上州の方言で「~だけ」とか「~のみ」とかいう意味らしい。

さっそく桐生出身の友人に確かめてみたのだが、ご存知なかった。

こういう方言の話題には付き物の「おジイちゃんやおバアちゃんが言ってたけど、今は言わない」状態みたいだ。

それにしても「本だけ」という意味になると、どう考えても「新古本」にはたどり着かない。

そこで、もう少し調べてみると「ゾッキ」は江戸時代からある言葉で「総生」と書くらしいということがわかった。

コレは商人たちの符牒で「まとめて」という意味なのだそうだ。

それならバッチリだ。

売れ残った本をまとめて安く仕入れて、安く売る。

「新古本屋」というのをタマに見かけるが、ゾッキ本を専門に扱う本屋のことを「ゾッキ屋」というそうだ。

…と、一旦書いたが、後にその桐生の友人がご両親に「ぞっき」の意味を確認して連絡してくれた。

するとご両親の定義は「同じものが揃っていること」とおっしゃるではないか!

それってゾッキ本ではないか!

売れ残った同じ種類のものを安く売り買いするのがゾッキ本の商売なんだから。

ご協力ありがとうございました!

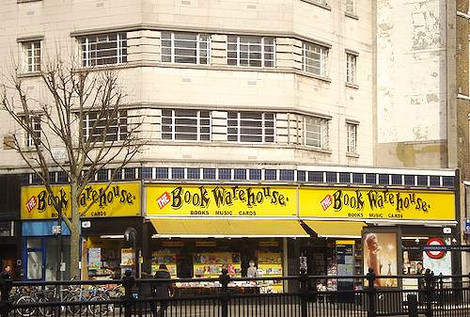

すると、上州の人がこの商売に古くから携わっていたことが推測できる…というワケ。 いきなり脱線で恐縮だが、日本と伯仲する「文学大国」であるイギリスにもゾッキ屋があって、ロンドンの繁華街、ソーホー周辺には1階が新古本、地下がエロ関係なんて店がゴロゴロしている。

いきなり脱線で恐縮だが、日本と伯仲する「文学大国」であるイギリスにもゾッキ屋があって、ロンドンの繁華街、ソーホー周辺には1階が新古本、地下がエロ関係なんて店がゴロゴロしている。

この緑の看板の店なんかは映画や音楽関係のゾッキ本が所狭しと展示されていて、丁寧にチェックすると実に楽しい。 この「Book Warehouse」というチェーン店のゾッキ屋はありがたい。

この「Book Warehouse」というチェーン店のゾッキ屋はありがたい。

定宿があったハマースミスや大英博物館の隣に店舗があって行くたびに訪ねるのを楽しみにしていたが、両方閉店してしまったのが残念だ。

まだホルボーンやノッティング・ヒルや、後で出て来るカムデンにあるようなので今度行ってみよう。 こういう店へ行ってもシェイクスピアやモームを買うワケではない。

こういう店へ行ってもシェイクスピアやモームを買うワケではない。

洋書なんか買っても本棚の肥しにもならないからね。

買って来るのはひたすら下のような辞書的なモノ。

「慣用表現辞典」やら「ことわざ辞典」やら…。

「Punctuation」というのは「句読法」というヤツらしんだけど、「"」だとか、「;」だとか、英文を書く時の表記のルールのこと。

こういう本が定価の半額以下で買える。 さて、「ゾッキ」はこれぐらいにして…と。

さて、「ゾッキ」はこれぐらいにして…と。

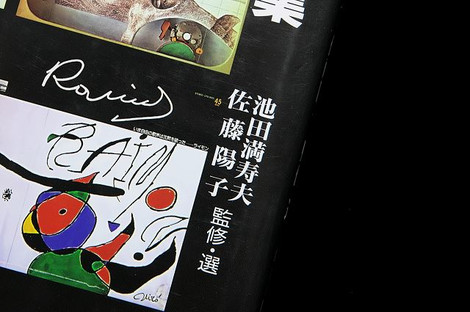

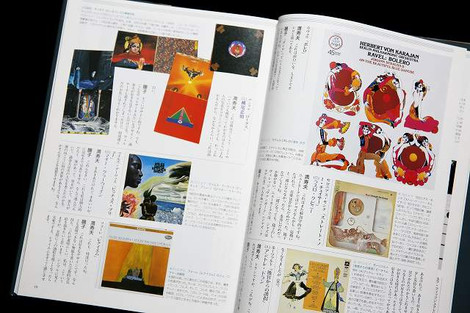

手に入れた本とは、池田満寿夫と佐藤洋子の監修&選ということになっているレコード・ジャケットの寸評集。

どこだか忘れちゃったけど、レコーディング・スタジオの待合室にこの本が置いてあって、ナンの気なしに手に取って少し読んでみたらコレが滅法オモシロイ!

「コレは買ってユックリ読むべき」と決断して、その場で本を閉じた。

その時から大分時間が経ってしまったけど、どうしてもブックオフに出てこないのでアマゾンで買った。 池田満寿夫というと、我々世代ではもうジュディ・オングのアレに尽きるんだけど、「池田満寿夫なくしては日本の版画会は成り立たない」とかいう話を池田さんの存命中に聞いたことがある。

池田満寿夫というと、我々世代ではもうジュディ・オングのアレに尽きるんだけど、「池田満寿夫なくしては日本の版画会は成り立たない」とかいう話を池田さんの存命中に聞いたことがある。

スゴイらしいんだよ、版画の世界って。

で、池田さんは長野出身で長野高校のOBなんだよね。

私が社会に出て初めて務めた会社の富山の支店長も長野の出身で、長野高校では池田さんと同級生だった。

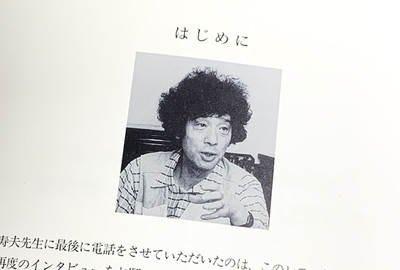

支店長曰く、池田さんはモロに「画学生然」とした風貌で、とにかく絵ばっかり描いていたそうだ。(写真は同書序文より)

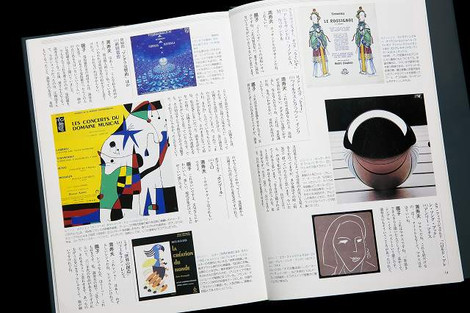

内容は、生前の池田さんがお気に入りで選んだレコード・ジャケットへの寸評をコアにして、池田さんの没後にその寸評を読んだ佐藤さんが感想を述べて、それを対談形式にまとめている。

この手の本って、ロックならロック、ブルーノートならブルーノート、のように一点に特化した内容のモノが多いんだけど、この本はロックとジャズはもちろん、クラシックのレコード・ジャケットまでを網羅しているところが実にうれしい。 正直、池田さんが登場するのは最初の方だけなのが残念なんだけど、芸術家がどういう視点でデザインを見ているのかが伝わって来てとても興味深い。

正直、池田さんが登場するのは最初の方だけなのが残念なんだけど、芸術家がどういう視点でデザインを見ているのかが伝わって来てとても興味深い。

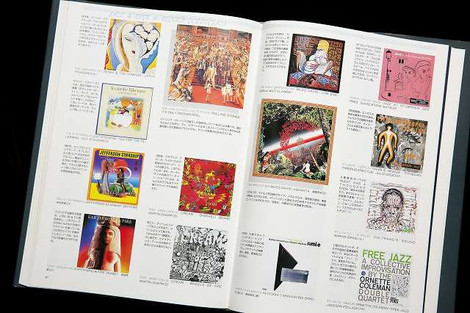

やっぱり日本芸術界の重鎮でしょ、Santanaの『Lotus』なんかを指して「コレは横尾でしょう?」なんて横尾忠則を呼び捨てにしちゃうワケ。

「こうやっていても横尾ってわかるのがすごいよね」と、横尾さんのオリジナリティを賞賛している。

やっぱり芸術家ってのは「独創性」が命なんですな。

また、クラシックのアルバムでは「陽子、陽子」のオンパレードなのが微笑ましい。

マイルスの『Agharta』も横尾さんか。

マイルスの『Agharta』も横尾さんか。

さっきのSantanaの『Lotus』ね、サンタナがマイルスに完成品を見せた時の話。

マイルスは夢中になってそのジャケットを開いたりたたんだり…その口からはヨダレが垂れていたとか…。

もう夢中になって入り込んじゃったそうですよ。

直立猿人からディスレーリ首相までなんと幅の広いことヨ。

1979年の秋吉敏子の『Sumi-e』まで載っているのにはビックリ!

コレ、この時代の敏子さんの作品で一番聴かないアルバムなんだよな~。 あとは高橋敏郎というレコード・コレクターと佐藤さんの対談。

あとは高橋敏郎というレコード・コレクターと佐藤さんの対談。

そして半分以上は高橋さんが選んだジャンルを超えての名作ジャケットの紹介という構成。

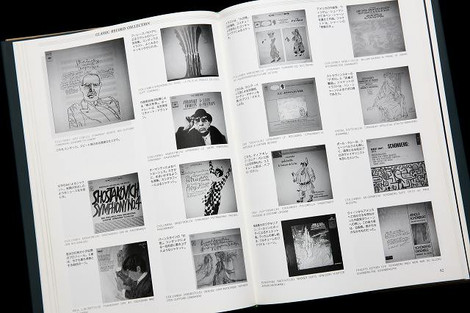

やっぱりうれしいのはクラシック音楽関連のカッコいいジャケットをたくさん紹介してくれていること。

クラシックというとドイツ・グラモフォンの黄色い看板がかかったジャケットばかり想像してしまうが、クラシックもカッコいいジャケットがたくさんあるのよ!

やっぱりレコード・ジャケットはオモシロイ!

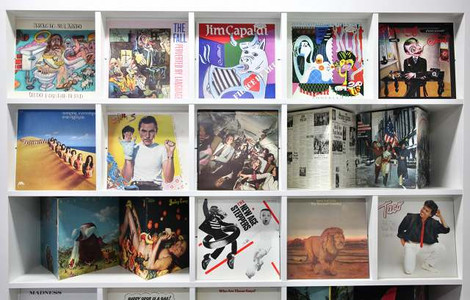

さて、内容がオリジナル記事の倍になってしまった『コミック・ジャケット特集』も大詰め!

いよいよ最後の展示棚に入ります。

そして、後半は同時に展示されていた立体ジャケット・アイテムの紹介になります。 §5-a

§5-a

まずは上段。

ものすごく好きなバンドなのにある作品以降まったく聴かないってことあるでしょ?

チョクチョク登場する10ccなんかがいい例なんだけど、Sparksもそう。

『Kimono My House』から『Big Beat』までしか聴かない。

このバンドの魅力って毒々しいポップさにあると私は思っていて、キレイだから飛び着いてみたけど、トゲだらけになっちゃった…みたいな。

『Big Beat』あたりまではそれを感じさせてくれでいたけど、その後がチト…。

トゲが全部抜けちゃってさるすべりみたいになっちゃった。

するとあの甲高い歌声もツライばかりになってくる。

ところがこのバンドの作品ってジャケット・デザインがいつもいいんだよね。

むか~しから思っていた。

物語性のあるデザインにはどこかHipgnosisっぽさを感じない?

コレ、兄貴のロン・メイルのセンスなんでしょうね。

以前にも書いたけど、ロンはグラフィック・デザイナーで、トッドの『Runt. The Ballad of Todd Rundgren』の中身のデザインを手がけているんだよね。

それぐらいだからジャケットのデザインには気を遣っているのかもしれない。

SparksのレーベルがIslandだったので恥ずかしながら長い間私はこのチームはイギリスの出身だと思い込んでいた。

アメリカ出身と聞いて結構驚いたっけ。

もう結構前の話になるけど、用事があって渋谷のO-EASTに行った時、ホールで外人がリハーサルをしていた。

当日、誰が出演するのか知らなかったんだけど、リハーサルをしているのがSparksだと知ってビックリ仰天したことがあった。

リハーサルもショウも観ることはできなかったが、何でもすごくいいライブだったということを後に耳にした。

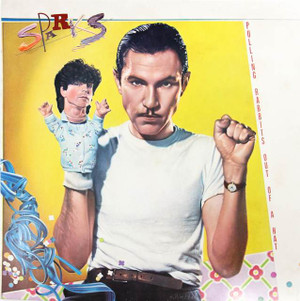

で、下は1984年の13枚目のアルバム『Pulling Rabbits Out of a Hat』。

前作の『In Outer Space』は最も成功したアルバムだったが、今作ではその勢いを継続することが出来ずに失敗に終わったとか…。

聴いてみると、もうシンセやドラムスのサウンドが猛烈な80年代臭で、私にはチョット無理なんだけど、世間一般てきには歌詞が暗くて受け入れられなかったらしい。

ちなみにタイトルの「Pull rabbits out of a hat」は「帽子からウサギを引っ張り出す」ということで「予期せぬことをしでかす」という慣用表現。

ジャケットはいいな…でも、待てよ。

このジャケットってどっかで見たような気がするな…。

思い出した!

思い出した!

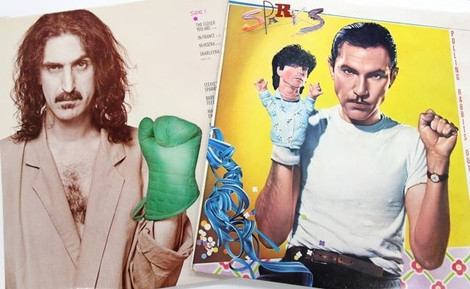

左は今回の「コミック・ジャケット特集」の2回目に登場したフランク・ザッパの『Them or Us』の裏ジャケ。

Sparksの方は1984年6月のリリース。

ザッパの『Them or Us』は10月のリリース。

コレはナニがあったんだろう?

そもそもこのポーズは一体ナンなのか?

もうチョットだけザッパに方に入り込むとこんなのがある。

もうチョットだけザッパに方に入り込むとこんなのがある。

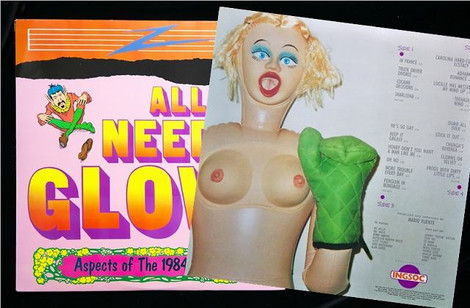

1984年のツアーのアメリカ公演の様子を収録した1991年のドイツの海賊盤『Al You Need is Glove』。

尾籠なアイテムをお店してスミマセン。

でもコレ、内容がすごくよくて昔よく聴いた。

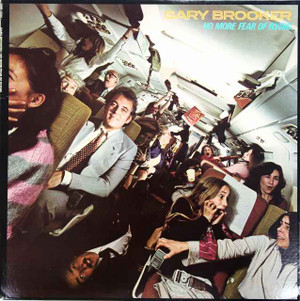

1979年のゲイリー・ブルッカ―のソロ・アルバム『No More Fear of Flying』。

飛行機がタービュランス状態なのにゲイリーだけがひとり平然とニヤリ…。

タイトルも『No More Fear of Flying』。

いつかどこかに書いたけど、機内のカップヌードルね。

昔はANAの国際線は夜食で小さいカップヌードルを出していた。

ある時、ちょうどみんなお湯を入れて麺がふやけるのを待っているぐらいの時に機体が大きなエアポケットに入っちゃった。

何が起こるかというと…コレが実におもしろい!

みんなお湯をこぼすまいと右手でカップを持ち、左手でフタを押える。

すると、飛行機の高度がグワ~っと下がるたびに全員の両手が上に伸びてしまうのだ。

ひとり残らず全員だ。

そういう自分の両手も上がっちゃうんだけど、後ろから見てると壮観ですぞ!

悲鳴と一緒にいっせいにニョキっと手が伸びて機内の全員でバンザイをしているようになる。

メチャクチャおもしろい!

今はもうカップヌードルは出ない。

何でだろう?…アレがオモシロすぎちゃったのかな?

ちなみにその時からそれから数年してProcol Harumが来日。

今は無き新宿厚生年金会館大ホールで四人囃子とジョイント・コンサートを開催した。

一升ビンを片手にギターのジェフ・ホワイトホーンのいる楽屋を訪ねた。

ところが彼は見当たらない。

そこで、そばにいる白髪のオジさんに「ジェフはいますか?」と尋ねると、そのオジさんは典型的なイギリス英語で「今チョット出てるんじゃないかな…?」と教えてくれた。

お礼を伝えて楽屋の外でしばらく待っているとガヤガヤとした声が聞こえ、ジェフが仲間といっしょに外から戻って来た。

さっそくイッパイ行っちゃってた。

で、再会を祝して一升ビンを渡すと「サキ、サキ!」と大喜び。

多分開演前に全部飲んじゃったんじゃないかな?

で、ショウがスタート。

驚いたネェ~、だってさっき楽屋で会った白髪のオジさんがピアノを弾いて歌い出すんだもん。

そう、彼はProcol harumのフロントマン、ゲイリー・ブルッカ―だったのである!

残念ながらProcol Harumって『Salty Dog』と『Grand Hotel』ぐらいしか知らんもんで…。

かの有名なゲイリー・ブルッカ―のご尊顔を存じ上げなかったのです。

恥ずかし~!

さて、このアルバム。

コレがまたいいんですよ。

それぞれの曲がゲイリーの声によくマッチしていてアッという間に全曲聴いてしまった!

しかも録音は「Strowberry Studios Sounth」…10ccがストックポートに作った「Strawberry Studio」の支店。

このスタジオについて興味がある方はコチラをどうぞ⇒【イギリス-ロック名所めぐり】vol.44 ~ 10ccに会いに行く <後編>~ストロベリー・スタジオ物語

ジャケットはヒプノシス。

どうにも出来がいいアルバムだと思ったらジョージ・マーチンがプロデュースしていたわ。

§5-b

最後!

この辺りともなると大分手抜きが目立って来るヨ~。

それじゃイカン。

有終の美を飾りましょう。

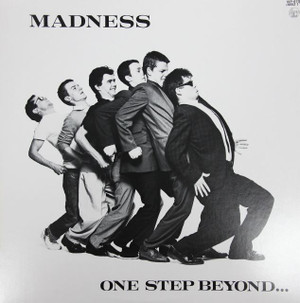

1979年のMadnessのファーストアルバム『One Step Beyond...』。

私は全くの門外漢だけど、「スカ」という音楽も市民権を得て久しいネェ。

「♪ホンダ~、ホンダ~」って アレは「シティ」という車だったか。

1981年だったっていうから知らない若い人も多くなってるか?

どんなもんかと「恐いモノ聴きたさ」で聴いてみると、そんなにスチャスチャしてないのね?

ムカデ歩きの写真をポコっと配した何の飾り気のないジャケットがなかなかいい感じ。

このバンド、カムデンの出身なんだね。

このバンド、カムデンの出身なんだね。

「カムデン(Camden)」はロンドンの32ある「ロンドン特別区(London boroughs)」ひとつ。

カムデン・タウンというエリアには洋服やアクセサリー等、若い人向けのお店がイヤになるぐらい並んでいる。

カムデン・タウンというエリアには洋服やアクセサリー等、若い人向けのお店がイヤになるぐらい並んでいる。 最初に行った時はアメ横ソックリだと思ったけどね、こっちの方が全然大きい。

最初に行った時はアメ横ソックリだと思ったけどね、こっちの方が全然大きい。

私にとってのこのエリアの大きな問題は、欲しいモノがナニひとつないということ。

中古レコード屋の一軒でもあればいいんだけどね。 靴の「Dr. Martens」はカムデンが発祥。

靴の「Dr. Martens」はカムデンが発祥。

ココで小さな靴屋を開いたのが始まりだったそうだ。

会社が大きくなりすぎちゃって本社はもうカムデンからヨソへ移ったけど、デザインのセクションが残っている。

こんなDr. Martensの「撮影スポット」なんかもあったりする。

ちょうどMarshallとのクロス・プロモーションをやっていた時かな? 毎年6月には「Camden Rocks Festival」というカムデン・タウン一帯のライブハウスの行き来が自由になるロンドン最大規模のロック・フェスティバルが開催される。

毎年6月には「Camden Rocks Festival」というカムデン・タウン一帯のライブハウスの行き来が自由になるロンドン最大規模のロック・フェスティバルが開催される。

昨年と今年はコロナで開催されなかったが、2019年のフェスではD_Driveが「The Devonshire Arms(デヴォンシャー・アームズ)」という店で演奏した。 カムデン・タウンからチョット北に行くと、左側に出て来るのが鉄道の扇形庫を改造したキャパ3,300名の有名なコンサートホール「Roundhouse」。

カムデン・タウンからチョット北に行くと、左側に出て来るのが鉄道の扇形庫を改造したキャパ3,300名の有名なコンサートホール「Roundhouse」。

日本で言えば京都の梅小路だ。 そのすぐそばにあるのが地下鉄ノーザン線の「チョーク・ファーム(Chalk Farm)駅」。

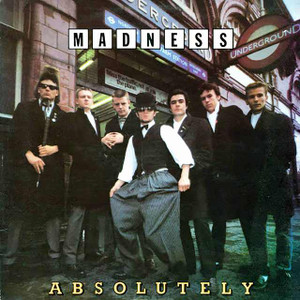

そのすぐそばにあるのが地下鉄ノーザン線の「チョーク・ファーム(Chalk Farm)駅」。 そして、コレがMadnessのセカンドアルバム『Absolutely』。

そして、コレがMadnessのセカンドアルバム『Absolutely』。 ね、ココで撮影したワケ。

ね、ココで撮影したワケ。

カムデン出身のバンドだけのことはある。

コレ、ロンドンだからサマになるけど、東京で亀戸駅あたりでジャケット写真を撮るって言ってもね~。

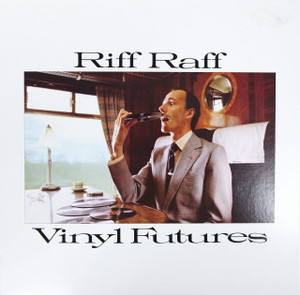

Riff Raffはパンク/パブ・ロックバンドだそうで…ちょっとゴメンね、この手のヤツはマジで苦手なの。でも!である。

このジャケットはよろしいな。

なにせHipgnosisの作品なのだ!

『Vinyl Futures』か…LPレコードを食べてる。1981年のリリース。

イギリス人はLPレコードのことを「ヴァイナル」って言うでしょ?

それを食べちゃってるところを見ると、Vinylには未来はないぞ!ってことかね?…なんて言ってたのは10年前のこと。

最近ではレコードがCDの生産量を追い越し、アメリカでは製造が追いつかないんだってね~。

冒頭に書いたようにアタシャもうどっちてもいいわ。

SpotifyとYouTubeがあればナニをするんでも、ナニひとつ不自由しない。

こんな私に誰がした…? しかし、ヒプノシスの本って知らない間にゴマンと出てるんだよね~。

しかし、ヒプノシスの本って知らない間にゴマンと出てるんだよね~。

この『For the Love of Vinyl』なんて『Vinyl Futures』が表紙になっちゃってる。

昔、よく電球を食べるオジさんとかがよくテレビに出ていたけど、ああいうのスッカリ見なくなったね。

最後のアイテム!

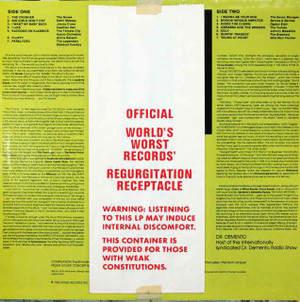

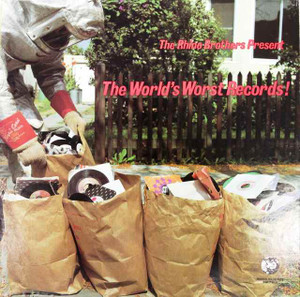

コレはRhinoのコンピレーションで、『The World's Worst Records!(世界最悪のレコードたち)』というタイトルが付けられている。

いいんかいな、こんなの。

ゴソッとシングル盤が捨てられているのはいいけど、ゴミに出している人が防菌服まで着てる!

そこまでヒドイレコードっていったい…。

それだけじゃなくて、ナントこのLP、裏面には汚物入れまで付属しているのである!

それだけじゃなくて、ナントこのLP、裏面には汚物入れまで付属しているのである!

「警告:このLPを聴くと気分を悪くする恐れがあります。体質の弱い方はこちらの袋をお使いください」…と袋に書いてある!

ヒドすぎない?

ココまで言われるとどんなもんか聴きたくなってくるから不思議だ。

ちなみに収録されてしまっているバンドは;The Novas, Edith Massey, Jimmy Cross, Heathen Dan, The Temple City, Kazoo Orchestra, Gloria Balsam, The Legendary, Stardust Cowboy, The Seven Stooges, Barnes & Barnes, Ogden Edsl, Johnny Meeskite, The Breakers…全部知らんわ。

他にThe TurtlesとWild Man Fischerというザッパ関連の人の音源が入ってる。

このふたつは知ってる。

で、聴いてみた。

そんなに悪くないよ。

モノによってはThe Shaggsが「1年間練習して来ました!」みたいのもあるけど、巷間にあふれているどこを切っても同じ「ひと山いくら」のロックよりはオリジナリティに飛んでいてはるかにオモシロい。

私にはこの汚物入れは全く不要だった。

さて、締めくくりは立体&特殊ジャケットの展示のご紹介。

● PINK FLOYD / WISH YOU WERE HERE [COLUMBIA 1975]

2011年秋に全作品の音源をデジタル・リマスターし、ストーム・トーガソン(ヒプノシス)の手によってアートワークも一新させて話題となったピンク・フロイドの9作目。

ジャケットを包み込んだ濃紺のビニールが当時かなり話題になったが、炎に包まれた男をモチーフにしたフロント・カヴァーもかなり衝撃的なデザインだ。

● CURVED AIR / AIR CONDITIONING, SECOND ALBUM (WARNER BROS.1970, 1971)

このバンドをはじめて聴いた時は驚いたナァ…「こんなんあるんだ?!」って。

曲もヴァイオリンもカッコいいのにソーニャ・クリスティーナの声がやさしすぎてズルっと来たのも覚えている。

そんなソーニャが後年のライブではノドが痛くなるのでは?と心配になるほどの迫力ある声でこれまた驚いた。

とにかく曲がいいんだよね、このバンド。

Curved Airのデビュー作は透明なビニールに収められた両面ピクチャー・ディスクを再現している。

コレは私も買った。

2作目の『Phantasmagoria』は特殊なヌキ型でのポスター・ジャケットを再現しており、彼等の華麗な音楽性を見事に表現したアートワークになってる。

パステル調の見た目のやさしさも心地よい。

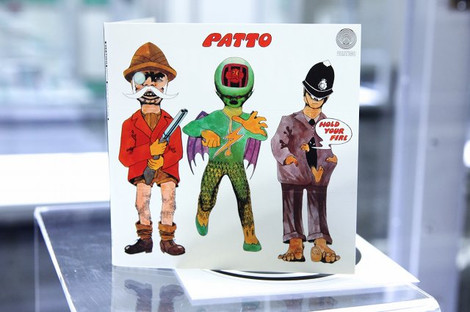

● PATTO / HOLD YOUR FIRE [VERTIGO 1971]

Patto大好き!オリーが大好きだからね。

だからBoxerも好き。

日本のロック・ファンもツェッペリンやパープルだじゃなくてこういうのをもっと聴くようになればいいのにね…って40年近く前に解散したバンドだっちゅーの。

パトゥの2作目となる『Hold Your Fire』。

ロジャー・ディーンのイラスト・デザインによるフロント・カヴァーには2箇所に切り込み線が入っており、これを切り取って開けるとその下の絵柄との組み合わせで様々なキャラクターが出現してくるという凝った仕掛けになっている。

ロジャー・ディーンのイラスト・デザインによるフロント・カヴァーには2箇所に切り込み線が入っており、これを切り取って開けるとその下の絵柄との組み合わせで様々なキャラクターが出現してくるという凝った仕掛けになっている。

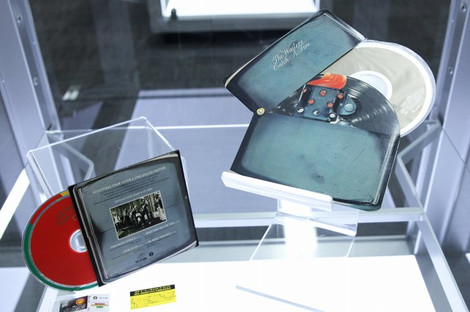

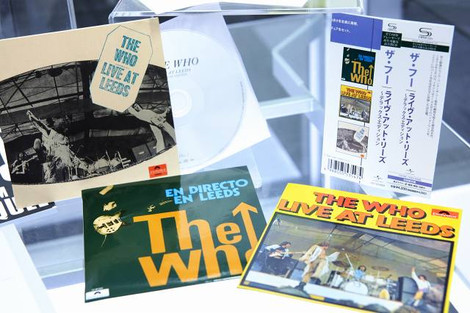

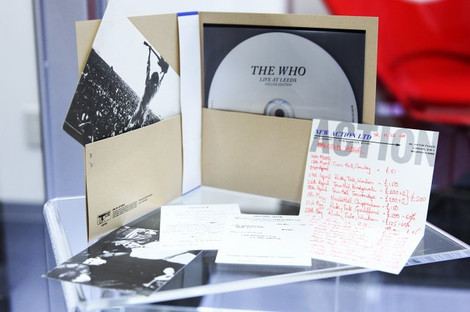

● THE WHO / LIVE AT LEEDS - DELUXE EDITION] [POLYDOR 1970]

英国が誇る最強のビート・バンドの最強のライヴ盤。

The Whoが一番いい頃ころだよね。

曲も演奏も楽器の音色もアートも、すべてが素晴らしい。

2012年にイギリスに行った時、このアルバムの現場を訪れようとリーズ大学に行こうと思ったんだけど、現地の人から「リーズは開発が進んでしまって昔と街のようすが変わってしまいオモシロクないよ」と言われて行くのを諦めた。

このアルバムだったっけか?

何かのライブでMCがピートに「どこから来たの?」尋ねると「ロンドン」と答える。

今度は「ロンドン?どこ?(London, where?)」と訊くと「イギリスさ」とピートが答える。

いかにもピートらしい受け答えだわ。

オリジナル盤に同梱された当時の契約書やレコーディング・シートのレプリカなど、多くの付属物を忠実に復刻している。

オリジナル盤に同梱された当時の契約書やレコーディング・シートのレプリカなど、多くの付属物を忠実に復刻している。

特にこの日本企画盤では、各国でリリースされたレアなデザインのデフ・ジャケットも同梱されていることも注目すべき点のひとつだ。

● DR. Z / THREE PARTS TO MY SOUL [VERTIGO 1971]

イギリス出身のキーボーズをメインとした3人組のプログレッシブ・ロック・バンド。

「魂(ハート)」を題材にしたコンセプト・アルバムで、彼等が出した唯一のアルバム。

通称「観音開き」と呼ばれる変形ジャケットだが、ハート型の切り抜きの難易度は高い。

オリジナル盤は内容の素晴らしさと反比例して売れず、今やメガ・レア・アイテムとなっている。「DR.Z」か…どっかで聞いた名前だ。

● BOB MARLEY & THE WAILERS / CATCH A FIRE [ ISLAND 1975]

3作目。

アルバム・タイトルに因んで、ライターを模したギミックものになった。

ライターのヌキ型はこのためだけに使用するもので、紙ジャケの制作費はこのヌキ型による製版代がかさむ。

これこそがギミック・ジャケットの最大の醍醐味にもなっているのだ。

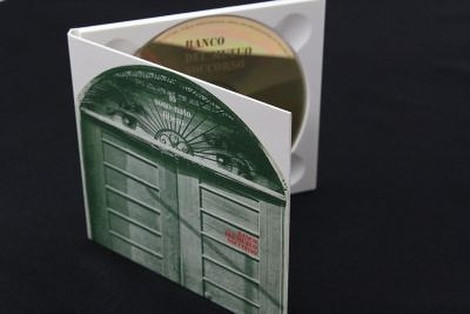

● BMG ITALIAN ROCK PAPER SLEEVE COLLECTION

雑誌『ストレンジ・デイズ』は各社で数多くの紙ジャケットを監修しているが、その中でも極めてギミック度の高いものがこのシリーズだ。

金属製のメダルが添付されたもの、トイレの便器を模したもの、グラスがくり抜かれたもの、特殊変形のブックレット・ジャケット、複雑に切り抜かれたものなど、驚愕すべきものばかりだ。

Banco Del Mutuo Soccorso(バンコ・デル・ムッツオ・ソッコルソ)の『Io sono nato libero』ももともとはこんなに凝ったつくりになっていた。

Banco Del Mutuo Soccorso(バンコ・デル・ムッツオ・ソッコルソ)の『Io sono nato libero』ももともとはこんなに凝ったつくりになっていた。 私が持っているのはただのデジパックのオモシロクも何ともないヤツ。

私が持っているのはただのデジパックのオモシロクも何ともないヤツ。

ナンカ恥ずかしいナ…。

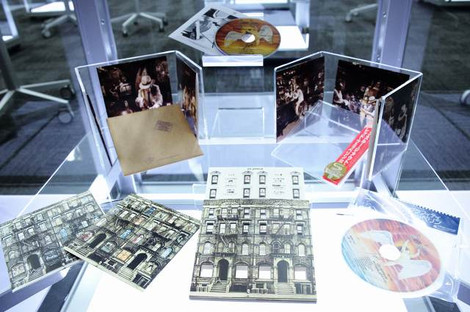

● LED ZEPPELIN / PHYSICAL GRAFFITI, IN THROUGH THE OUT DOOR [SWAN SONG 1975, 1979]

ツェッペリンといえば、3作目の回転ジャケットが有名だが、この6作目もインナー・スリーヴと連動させて絵柄が変化するギミック・ジャケットだ。

9作目はヒプノシスのデザインによる6つの異なるアングルから撮った6種類の異なるジャケットが発売されて、当時かなり話題を集めたがマニア泣かせの企画だ。

しかも以前書いたように『In Through the Out Door』は内容が内容だけに6種類全部集まるのは地獄とされる。

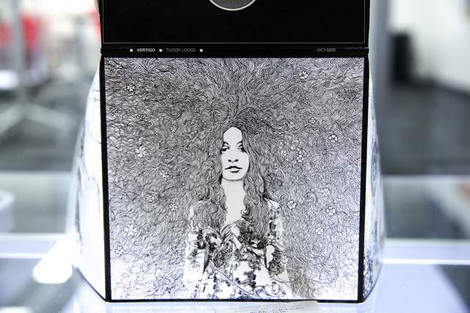

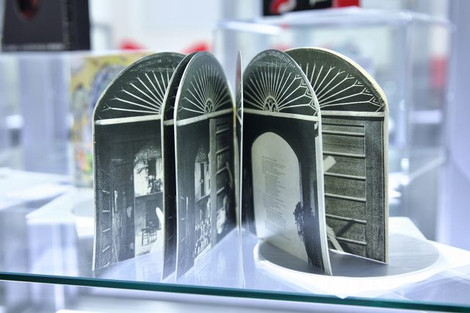

● TUDOR LODGE / TUDOR LODGE ( VERTIGO 1971)

メロウ・キャンドル、スパイロジャイラと並ぶ3大ブリティッシュ・プログレッシヴ・フォークのひとつであるチューダー・ロッジのデビュー作は、変形カットされた6面見開きのポスター・ジャケット。

この仕様もさることながら、独自の波目模様のテクスチャー紙そのものも非常に特殊なもので、これも見事に再現されている。

この仕様もさることながら、独自の波目模様のテクスチャー紙そのものも非常に特殊なもので、これも見事に再現されている。

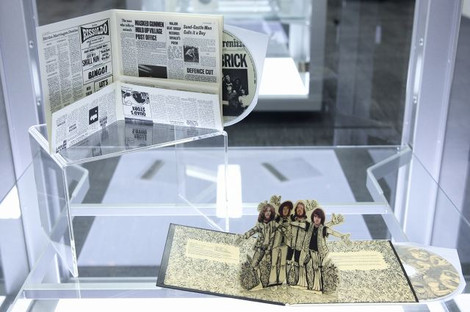

● JETHRO TULL / STAND UP, THICK AS A BRICK (CHRYSALIS 1969, 1972)

ブリティッシュ・ロックの至宝、Jethro Tullの作品にもいいジャケットが揃っている。

5作目の『Thick as a Brick』は、タブロイド新聞を模したもの。

記事は勿論のこと、パズルや広告までもが全てこのアルバムのために作られた架空のもの。

何という凝りよう!

こういうところがいかにもタルらしくてまた好きになる。

私もLPとCDともに所有しているが、写真はライブ・トラックが追加されたCD。

LPジャケットと同じ新聞が折りたたまれて挿入されている。

このA面B面合わせて1曲のこのアルバム、本当に大好きで相当聴いた。

『Thick as a Brick』は「マヌケ」とか「トンマ」みたいな意味で、実際に英語圏の人がこの言葉を口にしているのを聴いたことは1回しかない。

そういえば、最近、facebookでこのアルバムの歌詞が本当にジェラルド・ボストックという少年が書いたと思い込んでいる素直な人の投稿を目にした。

コレはイアン・アンダーソンのシャレですよ~! 『Stand Up』はそのままにジャケットを左右に開くメンバー4人が起き上がるというポップアップ・ジャケットの代表格。

『Stand Up』はそのままにジャケットを左右に開くメンバー4人が起き上がるというポップアップ・ジャケットの代表格。

要するに飛び出す絵本。

昔、国内盤はこうなっていなくて、どうしてもこの仕様のモノが欲しくて輸入盤を買った記憶がある。

それは40年以上経った今でもチャンとウチのレコード棚に収まっています。

● FAUST / FAUST [POLYDOR 1971]

サウンド・コラージュやカット・アップなどの技法を駆使したドイツの音響派を代表するファウストのデビュー作は、ジャケット自体が紙ではなくクリア・ビニールで作られた極めて特殊なギミック・ジャケット。

この初回限定生産のアナログでは、ディスクそのものも透明なクリア・ヴィニールとなっていた。

こういうの受け付けないんだよね~。

何がおもしろいんだかわからない。

ドイツ系のロックって苦手なんだよね。

タンジェリン・ドリーム、クラフトワーク、グルグル、カン、アモン・デュール、ノイ、アシュ・ラ・テンぺル…みんなノーコメント。

でもね、このファウストのファースト・アルバムのCDだけは持ってんのよね。

ジャケット欲しさに買っちゃったの。

といってもフルで投資するのはイヤだったのでサービス券たくさん使った。

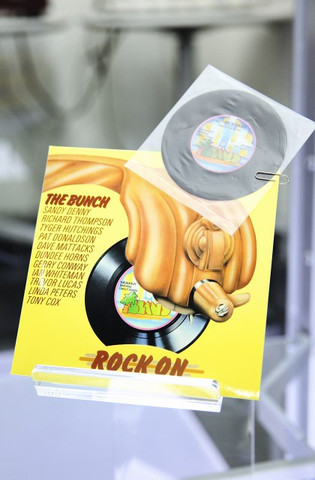

● THE BUNCH / ROCK ON [ISLAND 1972]

Fairport Convention人脈の錚々たるメンバーが集まって制作されたR&R / C&Wのカヴァー・セッション・アルバム。

ジャケットがレコード・プレイヤーになったものは『Halfbreed』で知られているが、その双璧となるのが本作で、オリジナル盤ではミニ・サイズのシングルがジャケットの切り込みに挟まっているという逸品。

ようやるわ~!こういうのは非常に楽しいね~。

それにしても紙ジャケの一番いいところって、プラケースより薄い分場所を取らないことだったりして…。

ハイ、今回はコレでおしまい。

書いた~。

何点か削ったアイテムもあったけど。10年前に書いた時の倍ぐらいのボリュームになったかな?

冒頭に書いた通り、現在ではジャケットを鑑賞するだけでなく、内容まで容易にチェックできるようになったので書いていてとても楽しかったし、たくさんの新しい発見をさせて頂いた。

こういう機会でもないとたくさんの未知の音楽に出会うことなんてことがないからね。

さて、このミュージック・ジャケット・ギャラリー、現在はコロナの関係で休業しているが、間もなく再開を予定しているということなので、レコード・ジャケットにご興味のある方はウェブサイトで情報を探りつつお足を運んで頂きたい。

詳しい情報はコチラ⇒【金羊社】 MJG ミュージックジャケットギャラリー 常設展

さて、最後に…。

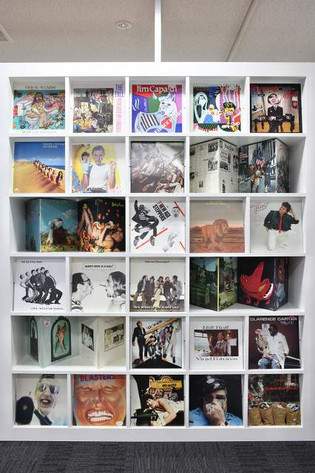

このレコード・ジャケットを提供しているのは日本屈指のコレクター、植村和紀さん。

何度かMarshall Blogにも直接ご登場頂いてきた。

植村さんのコレクションの情報はコチラ⇒The Amazing Uemura Collection~Music Jacket Galleryの源

その植村さんが西荻窪で経営されているカフェがその名もズバリの『MUSIC JACKET GALLERY』。

時折ココでしか聴けないライブも開催している最高の音楽空間。

やさしい植村さんが笑顔で迎えてくれます。

音楽好きの方はゼヒお立ち寄りください!

MUSIC JACKET GALLEYの詳しい情報はコチラ⇒公式Twitter

■□■□■□■□■□お知らせ■□■□■□■□■□■□

Marshall Music Store Japan

Marshallのレコード屋さん「マーシャル・ミュージック・ストア・ジャパン」営業中です!

Marshall Recordsのバンドの作品を販売するお店。

Marshall Music Store Japanはコチラ

↓ ↓ ↓

Marshall Music Store Japan

(一部敬称略 協力:植村和紀氏一氏 ※立体展示アイテムのテキストは植村氏の解説を元に制作しております)

(一部敬称略 協力:植村和紀氏一氏 ※立体展示アイテムのテキストは植村氏の解説を元に制作しております)