【イギリス-ロック名所めぐり】vol.63~ヘンリー八世と六人の妻 <その3:アン・ブーリン>

あんまり脱線しすぎて自分でも続けるのがスッカリ面倒になってしまった、ヘンリー八世よりよっぽど悪名高いこのシリーズ…久しぶりに続編を書く。

何しろこのシリーズ、第1回目の投稿が2018年3月10日のこと;

【イギリス-ロック名所めぐり】vol.28~ヘンリー八世と六人の妻 <その1>

そして、続く第2回目が2019年3月28日の投稿;

【イギリス-ロック名所めぐり】vol.34~ヘンリー八世と六人の妻 <その2:アラゴンのキャサリン>

この時は2年以上ぶりの投稿にして、『名所めぐり』としては30回も間が空いてしまった。

その間、BREXITあり、コロナあり、世の中がこんなに変わるであろうことを誰が想像したであろうか!

ということで第3回目を始ます。

前回はヘンリー八世の最初のお妃、「アラゴンのキャサリン(Catherine of Aragon)」を取り上げた。

1502年、当時の世界最強国、政略結婚でスペインからワザワザ輿入れしてきたのに、相手のアーサー王が結婚半年にして肺炎で亡くなってしまい、憐れキャサリンは16歳にして未亡人になってしまう。

…ってんでキャサリンは、アーサーに替わって王の座についた弟のヘンリー八世と夫婦の契りを交わすワケだ。 憧れの「アンちゃんのお嫁さん」ということで、はじめのウチ、夫婦仲はうまくいっていたものの生まれて来たのがメアリーと名付けられた女の子。

憧れの「アンちゃんのお嫁さん」ということで、はじめのウチ、夫婦仲はうまくいっていたものの生まれて来たのがメアリーと名付けられた女の子。

そのメアリーが後に「ブラディ・メアリー」と化すことは前回どころか何回かMarshall Blogに書いた。

まあ、「また男の子を産めばいいさ」とセッセと世継ぎづくりに励むが、どうもうまくいかない。

コレは「兄弟の妻を娶ると子供ができない」という呪いではないか?とナーバスになってしまうヘンリー八世。

一方、7回ものご懐妊をへて流産を繰り返したキャサリンの老け込みは激しく、ヘンリー八世はだんだんキャサリンのことが疎ましくなっちゃうのね。

男って勝手ね。

そこへ現れたのが、かつてはキャサリンの侍女を務め、かつ姉がヘンリー八世の愛人をしていた若きアン・ブーリン。

ココまでが復習。

今日はヘンリー八世の2番目のお妃、アン・ブーリンのお話。

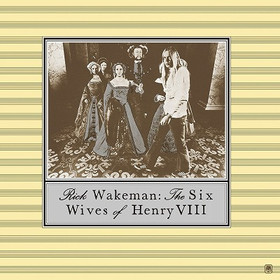

リック・ウェイクマン的には、アルバムB面の2曲目。

フル・タイトルは「Anne Boleyn 'The Day Thou Gavest, Lord, Hath Ended'」。

このタイトルの後半の部分については後で解説する。

2. Anne Boleyn(アン・ブーリン)

数日前、facebookにThin Lizzyの「Phil Lynott」は「リノット」か?それとも「ライノット」か?という投稿をしたところ、やれ「本人はライノットと言っていた」とか、「アイルランドの人にリノットと矯正された」とか、たくさんのコメントを頂戴して大変オモシロかった。

今、公の場に出す英文の翻訳に取り組んでいて、「Phil Lynott」が出て来たので、いい機会だと思いMarshall Recordsとの電話ミーティングの時に確認した。

答えは「両方通用するが、私はリノットと発音している」とのこと。

ミーティングに参加していた女性社員も「リノット」。

2人ともロンドンの人だ。

加えて、フィルと同郷のアイルランドの友人がfacebookの私の投稿を自動翻訳で読んで、「その地域ではみんな『リノット』って呼んでいるわよ」と助け船を出してくれた。

そこで私も自信を持って「リノット」と綴る決心をした…というワケ。

こういうのオモシロイね~。

もっとオモシロかったのは、皆さんもこういうのがお好き…ということがわかったということ。

で、この「Boleyn」ね。

コレ、一番最初に字面だけで「ブーリン」と表記したのだとしたらスゴイ。

普通だったら「ボレイン」でしょう。

多分黒船の「ペルリ」みたいに音から入ったんでしょうね。

ネイティブの人は「ブリン」と「リ」に思いっきりストレスを置いて発音する。

少なくとも「ブーリン」ではない。

まさに樋口一葉の師匠である斎藤緑雨が言ったという「ギヨーテとはオレのことかとゲーテいひ」ってヤツですな。

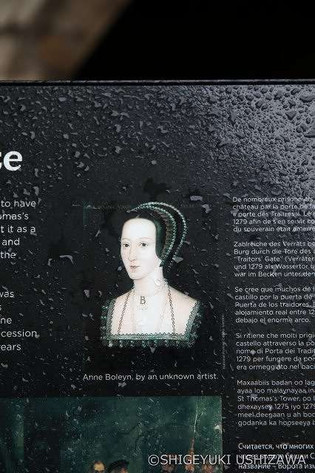

下はロンドンのナショナル・ポートレート・ギャラリーが所蔵している1533~1536年に油彩で板に描かれた作者不詳のアン・ブーリンの肖像画。

当時はフランスが世界で一番オシャレで、華やかで、文明的とされていた。

そこで思春期を過ごしたフランス帰りのアンはそりゃ~ソフィスティケイトされた知的で魅力的な女性だった。

よくアメリカに何年か留学して帰って来て、気が狂ったように舌を巻き上げた「r」の発音でアメリカン・アクセントの英語をしゃべる人がいるでしょ?ああいうのとはワケが違う。

アレってナゼか女性に多いんだよね。

聞いていてかなり恥ずかしい。

ナゼああしたくなるのかというと、「r」の発音は口の聞かせ所、舌の巻き所で、ものすごく「上手に英語をしゃべっている感」を味わうことができることと、「発音うまいだろう?感」をアッピールする絶好の機会なんですね。

実は私もアレを目指していた。

ところが、イギリス人と付き合うようになってしばらく経ったある日、猛烈にアレが恥ずかしくなってキッパリと止めた。

だからお誕生日会の時に日本人が「♪Happy birthday」を「♪ハッピボ~ッデ~」ってやっているのを耳にすると盛大に鳥肌が立ってしまうのです。

さて、アンは瞳の美しさは尋常でなかったそうだ。

血色が悪く、黒子も多かった上に全くの貧乳だったらしいが、とにかく男性を虜にしてしまう女性の魅力に満ち溢れていた。

首には自分の名前の頭文字の「B」か「AB」というアルファベットが付いた真珠のネックレスを常用。

真珠のついたフード、それにコーディネイトした真珠の首飾り、毛皮が付いた黒いドレス、襟の周りの飾り、「B」のペンダントの下の扁平な真珠等、当時のおしゃれのキモがふんだんに盛り込まれていて、フランス帰りのアンがいかに洗練されていたかを物語る肖像画なのだそうだ。 イギリス国教会設立のキッカケとなったことや悲劇的な末路をはじめとして、ナンといっても6人の奥さんのウチで最もドラマ性の高い生涯だっただけに、アンを主人公にした映画やドラマがいくつも作られてきている。

イギリス国教会設立のキッカケとなったことや悲劇的な末路をはじめとして、ナンといっても6人の奥さんのウチで最もドラマ性の高い生涯だっただけに、アンを主人公にした映画やドラマがいくつも作られてきている。

いくつか見たけど玉石混交もいいところで、シモ基調で作られたヒドイ作品まで出くわした。

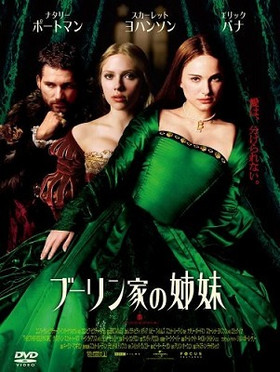

そんな中で推薦するのは、繰り返しになるものの新しいところで『ブーリン家の姉妹(The Other Boleyn Girl)』でしょうナァ。

少々脚色に過ぎるようだが、ムリのない脚本で大変オモシロかった。 この作品でアンを演じたのはナタリー・ポートマン。

この作品でアンを演じたのはナタリー・ポートマン。

上の肖像画通りの装飾品を忠実に再現している。

徳の胸の辺りがスッキリ具合は完全コピーか?

チョット背丈が気になったけど、とてもいい感じ。 それから1969年のアメリカ映画『1000日のアン(Anne of Thousand Days)』。

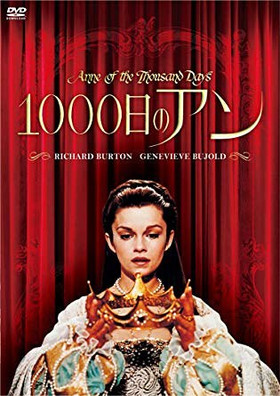

それから1969年のアメリカ映画『1000日のアン(Anne of Thousand Days)』。

コレもとてもヨカッタ。

ヘンリー八世はイギリスのリチャード・バートンが演じた。

エリザベス・テイラーの御主人を何回か務めた人ね。 ココでアンを演じたのはカナダの女優さん、ジュヌヴィエーヴ・ビジョルド。

ココでアンを演じたのはカナダの女優さん、ジュヌヴィエーヴ・ビジョルド。

やっぱり「B」の真珠のネックレスをしている。

も~、この人がすごく魅力的で、気性が激しいとされていたアンをうまく演じていたように感じた。

多分、ホンモノはこれほど可愛くはなかったんじゃないかしらん?っていうぐらいカワイイの。

ちなみに英語圏の人は「Genevieve(ジュヌヴィエーヴ)」をそのまま「ジェネビーヴ」と英語読みしちゃう。

愛称は「Gen(ジェン)」。 下はヘンリー八世が初めてアンに会った時の様子。

下はヘンリー八世が初めてアンに会った時の様子。

アンはヘンリー八世の最初のお妃のキャサリンの侍女だった。

敬虔で威厳のあるキャサリンとは正反対の性格で、ヘンリー八世がアンに一目惚れしちゃうんだな。

しかし、お姉さんがヘンリー八世の愛人となって煮え湯を飲まされたことを知っていたアンは、「愛人になって欲しい」というヘンリーの申し出を拒む。

嫌がられれば嫌がられるほど燃えてしまうヘンリー。

もちろん金銀財宝ザックザクのプレゼント攻勢もしかけてみた。

何しろ一時期はダイヤモンドやら金やらの装飾品を毎日欠かさずプレゼントしたっていうんだから!

アンになりたいワァ。

こうした押し引きが6年間も続いたというんだから、いい加減お互いに根性が座っている。

この6年間を「King's Great Matter(王様の大問題)」というのだそうだ。

そして、とうとう、キャサリンとの婚姻関係にありながらヘンリーはアンと祝言をあげてしまう。

ところが当時のカトリック教徒は離婚が許されなかったので、キャサリンと別れることもできない。

重婚ももちろんNG。

そんじゃ~、ということで「キャサリンとの婚姻は無効ね。結婚していなかったことにしま~す」という強引な筋書きを仕立てた。

そんな勝手な言い分をカトリックの総本山であるバチカンが許すワケもなく、後に「じゃ、カトリックを辞めればいいんでしょ?辞めれば!」と「イギリス国教会(Church of england)」を設立して自らが首長に収まった。

ちなみにこのイギリス国教会の教派のひとつに「聖公会」というのがあるんだけど、英語ではコレを「Anglican church」という。

コレが不思議なんだけど、自分が書いた英文をもっとホンモノの英語っぽく改良してもらいたい時ってあるでしょう?

この作業をすることを「Anglicise」っていうんだよね。いつでも「A」は大文字。

「Would you Anglicise my texts for the web site?(ウェブサイトの英語をもっと英語っぽくしてくれない?)」みたいに使う。 そして、憐れキャサリンはロンドンから北へ90km離れたケンブリッジのキンボルトン城というところに追いやられ、そこで49歳の生涯を終える…というようなことがどの本を読んでも書いてあるんだけど、コレどうしてスペインの国王はダマっていたんかね~。

そして、憐れキャサリンはロンドンから北へ90km離れたケンブリッジのキンボルトン城というところに追いやられ、そこで49歳の生涯を終える…というようなことがどの本を読んでも書いてあるんだけど、コレどうしてスペインの国王はダマっていたんかね~。

「おのれ、あのヘンリーのイノシシ野郎!三流国の田舎王のクセにウチの娘をよくも、よくも!」というシーンがあってもいいと思うんだけど、そういう記述に出くわしたことがない。 さて、場所は変わってココはイングランド南東部のサーリー州(the county of Surrey)。

さて、場所は変わってココはイングランド南東部のサーリー州(the county of Surrey)。

エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、ピーター・ガブリエル、ジュリー・アンドリュースの出身地ね。

ロンドンのベッドタウンで「豊かな中流階級の人が住む場所」というイメージらしい。

2012年にオリンピックの自転車のロード競技はココでやったのか…。

ロンドンのウォータールー駅から電車で30分ぐらいだったかな?

ココにあるのが… ヘンリー八世が住んでいた「Hampton Court Palace(ハンプトン・コート宮殿)」。

ヘンリー八世が住んでいた「Hampton Court Palace(ハンプトン・コート宮殿)」。

アンとの愛の巣。 ココは元々、ヘンリー八世の統治下で枢機卿を務め、権力と冨をほしいままにしたトマス・ウルジーの住まいだった。

ココは元々、ヘンリー八世の統治下で枢機卿を務め、権力と冨をほしいままにしたトマス・ウルジーの住まいだった。

キャサリンとの離婚がローマ法王から認められずスッタモンダしているうち、ヘンリー八世が怒り出し、自分の地位がヤバくなってきたもんだからウルジーはこの宮殿を惜しげもなくヘンリー八世にプレゼントしてご機嫌を取ったという。

コレ、ナンカの映画でこのシーンが出て来たような記憶があるんだけど忘れた。

「ほほう、ウルジーよ…それがしは随分といい家に住んどるのう」

「イエイエ、滅相もござりませぬ、陛下。もしお気に召して頂けるのであれば、すべてを陛下に献上させていただきます!」

「あ、そう? 全部? いいの? 悪いね~ウルちゃん」

「ナニをナニを!陛下のモノは陛下のモノ。私のモノも陛下のモノでござりまする~!」

「フムフム、ういヤツじゃのう」

「(た、助かった~…)」…みたいな(筆者註:大分脚色しています)。

ヘンリー八世の重臣は大逆罪で逮捕され死刑になる中、最終的にウルジーだけは死刑にならなかった。

やっぱりこの宮殿のプレゼントが効いたか…。

しかし、ロンドンに護送される途中に病死してしまった。 ま~、スゴイですよ。

ま~、スゴイですよ。

中も… 外も。

外も。

見応え十分。

ロンドンへ行く機会がある歴史好きの方はゼヒ足を伸ばしてご覧になることをおススメします。

両側の壁にかかった巨大なタペストリーが自慢の大食堂。

両側の壁にかかった巨大なタペストリーが自慢の大食堂。

ココで毎晩飲めや歌えやの酒宴が催されていた。 すると当時の格好をした人たちが始まり寸劇が始まる。

すると当時の格好をした人たちが始まり寸劇が始まる。

チャンと演奏してたよ。 この人がヘンリー八世役。

この人がヘンリー八世役。

肩幅が狭くて迫力がないな~。 このホールの天井のどこかに「AB」だかなんだかが彫り込まれているという話だ。

このホールの天井のどこかに「AB」だかなんだかが彫り込まれているという話だ。

それほどヘンリー八世はアン・ブーリンにお熱だった。 下は別のアンの肖像画。

下は別のアンの肖像画。

大分印象が違うな…。

さて、ヘンリー八世にとっての一大事である「お世継ぎ問題」はどうなったか…。

アンはめでたく懐妊するが、生まれて来たのは女の子。

ヘンリー、ガッカリ…ココからアンに対する態度がガラリと変わってしまう。

それでもその後何とか妊娠をするのだが、アンはヘンリー八世が女官のジェーン・シーモア(3番目の妻)とイチャついているところを発見してヒステリーを起こして流産させてしまう。

男の子だったらしい。

何とか男の子を生まないと自分の身が危ない…とわかってはいてもヘンリーはもう自分に興味を示してはくれないし、かといって不倫で身ごもるワケにもいかない。

もしバレたら一発で死刑だからね。

そこで弟にその相手を頼む…なんていうシーンも『ブーリン家の姉妹』に出て来るが、コレは脚色なのであろうか、どの本にもそんなことは書いていない。

結局、今度はアンのことが邪魔になってしまったヘンリー八世は「不倫」と「王殺害計画」の濡れ衣を着せてアンを「ロンドン塔」に送ってしまう。

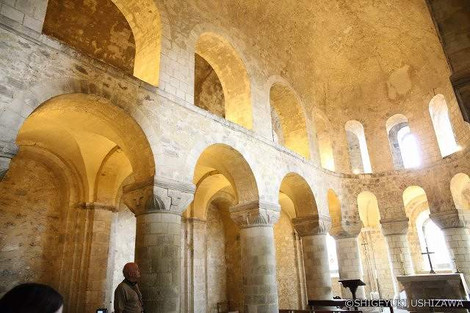

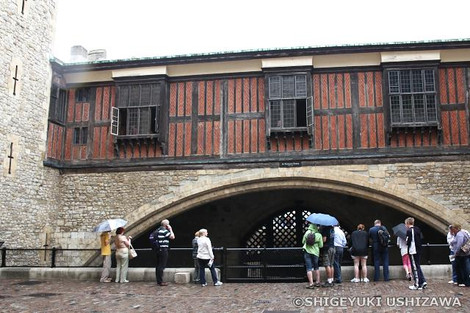

まったくヒデエ話よ。 コレが悪名高きロンドン塔(Tower of London)。

コレが悪名高きロンドン塔(Tower of London)。

昔は「オメェ、いっぺんロンドン塔に入ってみるか?」というのは死刑宣告と同じだったそうだ。

入ったが最後、決して生きては出られない。

でもコレ、別に刑務所だったワケではないのよ。

1066年にイングランドを征服した「ウィリアム征服王」が、ロンドンを外敵から守るために作らせた城塞。

1078年から20年かけて一部を完成させ、その後、リチャード1世が城壁の周囲の濠の建設を始め、ヘンリー3世が完成させた。

元々は議事場、兵器庫、造幣所、宝物庫、そして極悪人を収容する牢獄の設備だったんだけど、途中からは監獄&刑場と化した。

もちろん世界遺産。 ロンドンの東部に位置しているので周りにはこんなローマ時代の遺跡が散在している。

ロンドンの東部に位置しているので周りにはこんなローマ時代の遺跡が散在している。 ロンドンを見て回る時は一番に行き先が挙がる観光名所だからして、年間200万人が訪れるんだって。

ロンドンを見て回る時は一番に行き先が挙がる観光名所だからして、年間200万人が訪れるんだって。

入場料は大人ひとり29.9ポンドだから4,500円。

私は2回行ったけど、2回目はLondon Passを使って入った。

だってタッケぇんだもん! ガイドの話に耳を傾ける観光客の皆さん。

ガイドの話に耳を傾ける観光客の皆さん。 説明をしているのは「ビフィーター」と呼ばれるロンドン塔の衛兵さん。

説明をしているのは「ビフィーター」と呼ばれるロンドン塔の衛兵さん。

正式には「The Yeomen Warders(ヨーマン・ウォーダーズ)」という。

これ、コスプレではなくてホンモノの衛兵さんで、実際にはガイドなんかの仕事をしている。

この写真を撮る時、チャンとひと声かけてお願いして快く応対してくれたものの、ニコリともしなかったよ。

衛兵さんだからニヤニヤしていられないのよ。

オジちゃんのドテっ腹にある「ER II」はエリザベス女王のこと。

「E」はもちろん「Elizabeth」。

「II」は二世の「II」。

じゃ「R」は?

コレはラテン語で「女王」を意味する「regina(リジャイナ)」の頭文字。

だからエリザベス女王はサインをする時は「Elizabeth R」と署名する。

王様の場合も「R」を付けるそうだ。

やはりコレもラテン語で「王」を意味するのが「rex(レックス)」であることから。 お酒が好きな人はこのジンを思い浮かべることでしょう。

お酒が好きな人はこのジンを思い浮かべることでしょう。

「BEEFEATER」とは「beef+eater」、すなわち「牛肉を食べる人」という意味。

ロンドン塔の衛兵たちは、国王主催のパーティーの後、食べ残された牛肉の持ち帰りを許されたことからその名がついた。

コレはイヤミなのかね?それとも特権階級を意味したのかね? いわゆる「イギリスの兵隊」さんんも勤務している。

いわゆる「イギリスの兵隊」さんんも勤務している。

この人もバッキンガム宮殿の衛兵同様、多分ホンモノでしょう。 アン・ブーリンたち。

アン・ブーリンたち。

一緒に写真を撮ってもお金を取られることはない。 ロンドン塔名物のカラス。

ロンドン塔名物のカラス。

コレらのカラスがロンドン塔を去るとイギリス王国が壊滅するという言い伝えがある。 足環が付いているのを見ればわかるように、カラスがロンドン塔からいなくならないようにチャンと管理されていて、一羽ずつ名前も付けられているそうだ。

足環が付いているのを見ればわかるように、カラスがロンドン塔からいなくならないようにチャンと管理されていて、一羽ずつ名前も付けられているそうだ。 コレは店主がエサを与えるからなのか、吾妻橋のウンコビルの向かいにある佃煮屋にやって来ては看板の上でよく休憩していたカラス。

コレは店主がエサを与えるからなのか、吾妻橋のウンコビルの向かいにある佃煮屋にやって来ては看板の上でよく休憩していたカラス。

東京のカラスの方がはるかに割腹がいい。

食べ物が良いのだろう。

コイツこそが「Beefeater」だったりして…。 ま~、高いお金を取るだけ合って見どころは満載。

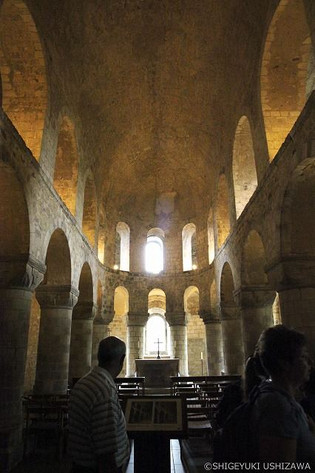

ま~、高いお金を取るだけ合って見どころは満載。 こんな教会とか…

こんな教会とか… でも一番人気は「クラウン・ジュエル」と呼ばれる王家に代々伝わる王冠などの宝物だろう。

でも一番人気は「クラウン・ジュエル」と呼ばれる王家に代々伝わる王冠などの宝物だろう。

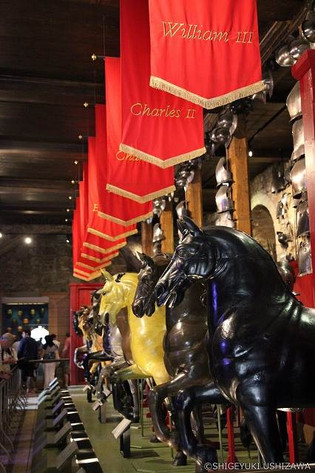

写真の撮影が全面的に禁止されているのでどんなモノかをお見せすることはできない。 でも一番充実しているのは武具甲冑の類の戦グッズの展示だ。

でも一番充実しているのは武具甲冑の類の戦グッズの展示だ。 ま~、世界の4割を征服した戦争好きの国だけあって、とにかくイギリスの博物館はこうした戦争関係のアイテムの展示に出くわすことが多い。

ま~、世界の4割を征服した戦争好きの国だけあって、とにかくイギリスの博物館はこうした戦争関係のアイテムの展示に出くわすことが多い。

しかし、「東インド会社」なんて普通に学校で習うけど、17世紀から19世紀中盤にかけてヒドイことしたんだゼ~。

特にインド、中国、ミャンマー、シンガポール、マレーシアなんてのはメチャクチャやられたんだから。

もちろん「三角貿易」とか言ってアフリカは壊滅的なダメージを受けたことは誰でも知っているでしょう。

中国を巻き込んだ東の「三角貿易」もヒドかった。

日本の学校では詳しくコレを教えないらしい。

終戦直後、GHQがそうしたことを記した本を焚書扱いして記録を抹消しようとしたんだね。 そうは言ってもコレらの展示は圧巻だ。

そうは言ってもコレらの展示は圧巻だ。 こんな幼児用の甲冑なんてのもあるのか?

こんな幼児用の甲冑なんてのもあるのか? コレは現存するヘンリー八世の6つの甲冑の内で最も初期のモノ。

コレは現存するヘンリー八世の6つの甲冑の内で最も初期のモノ。

要するに…細い!

こういうのを見るといつも思うのだが、ウマが気の毒でしょうがない。 こんなのもある。

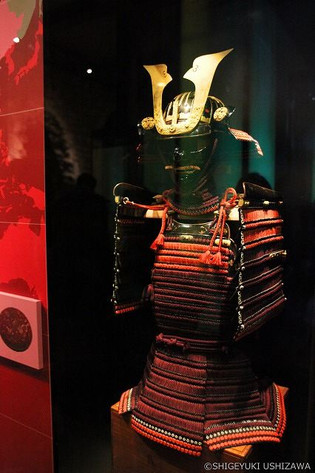

こんなのもある。

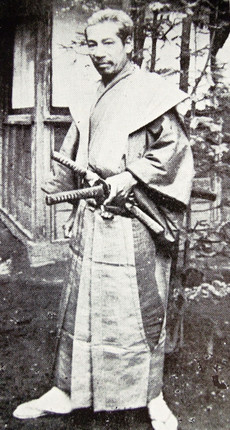

1613年に二代将軍徳川秀忠からジェイムス一世に外交上の贈り物として献上されたモノとされている。

スゴイね、さすがエンゲレス。

パーフェクトな状態で保存されている。 さて、今回ももうひと息。

さて、今回ももうひと息。

本題に戻る。

コレはタワー・ブリッジの上の廊下からロンドン塔を見下ろしたところ。

ロンドン塔に送られてくる罪人は、テムズ川を下る船でやってきた。 テムズ川に面した水門が付いていて、コレを「Traitor's Gate(裏切り者の門)」と言う。

テムズ川に面した水門が付いていて、コレを「Traitor's Gate(裏切り者の門)」と言う。 普通、罪人は夜間にココに運ばれるのがしきたりであったが、アン・ブーリンの場合、白昼堂々と連れてこられた。

普通、罪人は夜間にココに運ばれるのがしきたりであったが、アン・ブーリンの場合、白昼堂々と連れてこられた。 ココに入ったらとにかくもう一巻の終わりなのよ。

ココに入ったらとにかくもう一巻の終わりなのよ。

皮肉なことに門の上の格子はアンの戴冠式に合わせてロンドン塔の改装をした時に作ったものなのだそうだ。 水門の上はこんなようす。

水門の上はこんなようす。 <ココからは後から付け足しました…>

<ココからは後から付け足しました…>

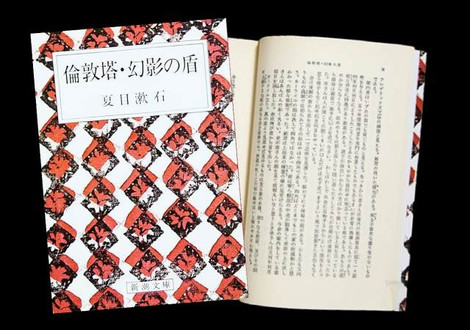

ところで、夏目漱石が『倫敦塔』という短編小説を書いていることはつとに有名。

漱石はその中でもちろんこの「Traitor's Gate」について書いている。 漱石は明治33年(1900年)10月から35年12月までの2年間をロンドンで過ごした。

漱石は明治33年(1900年)10月から35年12月までの2年間をロンドンで過ごした。

顔はアバタだわ、背は低いは、地理には暗いわで、猛烈な劣等感にさいなまれ、精神を病んで「漱石倫敦にて狂えり」と日本に報告されたうえで帰国した。

その漱石が実際に「ロンドン塔」を訪れたのは明治33年10月31日のことだった。

つまり、ロンドンについて比較的イの一番で見学に行ったワケだ。

「一度見れば十分」と書いてはいるが、きっととても見たかったのであろう。

まず漱石は「塔橋」の上からロンドン塔を俯瞰する。

「塔橋」ってナンのことかと思ったが読み進んでいくうちにわかった。

ロンドンのシンボルのひとつ「Tower Bridge(タワー・ブリッジ)」の直訳だった。

つまり漱石は私がタワー・ブリッジの上部の渡り廊下から撮った下の写真とほぼ同じ光景を目にしたハズだ。 漱石が入り口(上の写真の奥の方)からロンドン塔に入る。

漱石が入り口(上の写真の奥の方)からロンドン塔に入る。

そしてこう綴る。

「又少し行くと右手に逆賊門がある。

門の上には聖トマス塔が聳えている」

漱石は下の写真の右から左に向かって歩いている。

「逆賊門」とはもちろん「Traitor's Gate」のこと。

真ん中の窓の下にある黒い掲示板には「St. Thomas Tower」と記してある。

つまり「聖トマス塔」のことだ。 外から見るとこうなっている。

外から見るとこうなっている。

歩道の左はすぐにテムズ川。 漱石はこう続ける。

漱石はこう続ける。

「逆賊門とは名前からが既に恐ろしい。

古来から塔中に生きながら葬られたる幾千の罪人は皆舟からこの門まで護送されたのである。

彼らが舟を捨てて一度びこの門を通過するや否や娑婆の太陽は再び彼等を照らさない。

テームス川は彼等にとっての三途の川でこの門は冥府に通じる入り口であった」

さすが文豪!…もうコレ以上の「逆賊門」について説明することはあるまい。 この『倫敦塔』、『坊ちゃん』や『こゝろ』のようにスラスラと読みやすいワケではないが漱石なので難解ということはない。

この『倫敦塔』、『坊ちゃん』や『こゝろ』のようにスラスラと読みやすいワケではないが漱石なので難解ということはない。

小説でも紀行文でもなくて、何が書いてあるかというと、目の前にある(当時で)800年ぐらい前に造られた歴史ある建物について私的な空想をめぐらせるという内容。

しかし、読んでいると自分が見たロンドン塔と全く同じモノを120年前に漱石が見ていたということに感動するよ。

関東大震災、東京大空襲、東京オリンピックの三段悪活用でただでさえ歴史を感じさせない街になってしまった東京を「さらに東京をブッこわ~す!」とばかりに破壊し続ける日本人とはエライ違いで、ロンドンの街は今日撮った写真と100年前に撮った写真の光景が全く同じということが少なくない。

海外の著名な建築家がイタリアのボローニャを引き合いに出し、「ある地域をソックリそのまま100年残すことができれば、そこは世界から人が集まる有名な観光地になることは間違いない」と言っている。

日本人にはコレができない。

それは「石の文化」と「木の文化」の違いなどではなく、文化的民度の違いなのだ。

漱石も間違いなくそう思っているぞなもし! さて、アンの罪状は「不倫」と王の殺害を計画したとされる「大逆罪」。

さて、アンの罪状は「不倫」と王の殺害を計画したとされる「大逆罪」。

もちろん無実のハズなのよ。

アンと離婚の手続きをするのが面倒だからいっそのこと処刑してしまった…という。

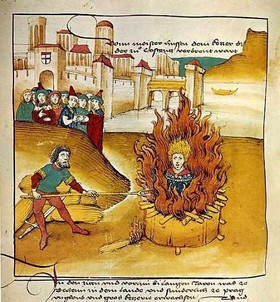

判決は「火あぶりの刑」。

イヤ、それじゃあまりにも気の毒だということで、ヘンリーは減刑を命じ、斬首刑にした。

そうなんですよ。

火あぶりの刑ってのはあまりにもキツいのだそうだ。

下のような絵を見たことがあるでしょう?

かなり熱いよ、コレは。

たいてい火であぶっている傍らで担当者が棒でナニかを突っついている。

最初、コレは火力を強めるために薪をひっくり返しているのかと思っていたらさにあらず。

焼かれて死ぬまでの時間があまりにもシンドイので、ある程度あぶったところで命のあるうちに槍で身体を突き刺して絶命させてラクにしてやるのだそうだ。

要するに介錯しているところ。

いずれにしても昔は残酷だよ。 だから「八百屋お七」はさぞかし苦しかったろうナァ。

だから「八百屋お七」はさぞかし苦しかったろうナァ。

本郷の八百屋の娘の「お七」は家が類焼してしまい、吉祥寺という寺で避難生活をしている間に吉三郎という男と恋仲になってしまうが、仲を引き裂かれてしまう。

本郷の八百屋の娘の「お七」は家が類焼してしまい、吉祥寺という寺で避難生活をしている間に吉三郎という男と恋仲になってしまうが、仲を引き裂かれてしまう。

ところが吉三郎のことが忘れられないお七。

そこで彼女は一計を案じる。

「また火事になれば吉三郎さまに会うことができる」

そして、お七は放火をしてしまう。

憐れお七は御用となり、火刑に処されてしまう。

お七が犯行に及んだ天和3年(1683年)当時は16歳からが「大人」扱いされていた。

お七は「満」では15歳。

15歳であれば大人ではないので火あぶりを免れたのだが、「数えで16歳」ということで大人扱いされて火にくべられてしまった。

その年齢で火あぶりの刑が実行されたのは徳川年間でも前代未聞のことであったという。

ココは大田区にある「鈴ヶ森刑場」跡。

1698年の開設から廃止されるまで200年以上の間に推計10万から20万人がココで処刑されたという。

ロンドン塔とは大分雰囲気が違うな。 そこに下のような石でできた台座が残っている。

そこに下のような石でできた台座が残っている。

真ん中の穴に鉄柱を建てて罪人を縛りつけ、足元に薪を並べて火をつけた。

実際のお七もこの石の上で焼け死んだのだそうだ。 <ここまで>

<ここまで>

今度はロンドン。

「タワー・グリーン」と呼ばれる芝生の広場。

ココで10人が首を切られている。

そのウチの2人はイングランド王妃、またひとりはイングランド女王だ。

そうそう、私は全く平気なんだけど、霊感の強い人はロンドン塔へはいかない方がよいということです。 チョット前に『こわい絵』という本やら展示会があって、下の絵が紹介されていたでしょう?

チョット前に『こわい絵』という本やら展示会があって、下の絵が紹介されていたでしょう?

見たことがある人も多いのではないかしら?

この絵の中の女性がそのイングランド女王のジェーン・グレイ。

たった9日間だけ女王の座に君臨し、やはり無実の大逆罪で斬首刑となった。

この時、ジェーンは16歳だって!

斬首台の周りにワラが敷いてあるでしょ?コレは後で血を掃除する手間を省くためのモノ。

右の死刑執行人は斧を手にしている。

普通は斧を使ってズバッと首を切り落とした。

この絵ではどこかの密室で刑が執行されようとしているけど、実際にジェーンの首を切り落としたのは上の写真の広場だった。

つまり、この絵は丸っきり「空想」で描かれたようだ。

だってジェーンが死刑となったのは1554年で、この絵が描かれたのが1833年だっていうんだもん。

300年以上の開きがあるのよ。 「絵」といえばドイツの画家、ハンス・ホルバイン。

「絵」といえばドイツの画家、ハンス・ホルバイン。

この「大使たち(The Ambassodors)」という絵も見たことあるでしょう?

真ん中の下にガイコツのだまし絵が描かれていることでとても有名な絵。

ホルバインの作。

コレはトラファルガー広場のナショナル・ギャラリーに行けば無料で見ることができます。 ホルバインはヘンリー八世のお気に入りの画家だった。

ホルバインはヘンリー八世のお気に入りの画家だった。

下はホルバインが描いたヘンリー八世が40歳頃の肖像画。

上の「大使たち」などの作品でホルバインはとても有名になっていたが、かなりビビりながらこの絵を描いたらしい。

何しろモデルさんの迫力がモノすごくて、粗相があって怒らせでもしたら命の保証がないからね。

そうした威圧的な雰囲気もスゴかったが、何しろ上背が190cmもある巨人だ。

体格も良い上に、肩や胸、ふくらはぎ等に詰め物をしたり、上着にスリットを入れたり、ありとあらゆる手を使って少しでも身体を大きく見せる工夫をしていた。

だからこの肩幅はホルバインの誇張だけではなさそうだ。

ちなみに侍の裃ってあるでしょ。

袖がなくて肩が三角になっている上っ張り。

あれも身体を大きく見せて相手を圧倒するためのモノなのだそうです。

何よりも驚くのは、この絵を描いたのは自分の奥さんのアンが首を落とされようとしていた時のことだったという。

ハンス・ホルバインは4番目の奥さんの時にも登場するので名前を覚えておいてね。 タワー・グリーンの中央にあるモニュメント。

タワー・グリーンの中央にあるモニュメント。 アン・ブーリンはココで首を落とされた。

アン・ブーリンはココで首を落とされた。

ヘンリー八世はアンを思いやって一発で首が落ちるようにフランスの熟練した死刑執行人を招き、斧ではなく、特別な刀を作りそれを使って執行させた。

というのは、当時結構ミスが多くて、苦しみながら死んでいった罪人も少なくなかったから。

やられる方は「手元が狂った」じゃ済まされませんからね~。

フランスにも山田浅右衛門みたいな人がいたんですな。

フランスにも山田浅右衛門みたいな人がいたんですな。

「山田浅右衛門」は江戸時代、将軍様の刀の切れ味を試す「御試御用(おためしごよう)」という仕事を代々してきた人。

名前は世襲だから「山田浅右衛門」というのは職名みたいなものだ。

御試御用というのは死刑になった罪人の身体を使って刀の切れ味を試すのが業務だったが、生きている人間の首を切り落とすこともあったという。

かなりリッチだったらしい。

というのはこの仕事の手当てが良いからではなく、死体から取り出した肝臓や胆嚢や脳で作った薬が高額で売れたから。

下の写真は明治の中頃に撮られた9代目、すなわち最後の「浅右衛門」の姿。

この人、落語の「死神」みたいに命が短い人を完璧に言い当てることができたという。 コレはどこの本にも書いていないイギリス人の友達から聞いた話。

コレはどこの本にも書いていないイギリス人の友達から聞いた話。

アンの死刑執行の前に、その特別な刀が本当に切れるのかどうか、自分の首で試して欲しいと申し出た男がいたそうだ。

そんなことをしたら死んじゃうじゃんね。

アンはもちろんこの処刑に納得がいくワケはなかったが、執行前には首を切り落としやすいように髪の毛をアップにして、死刑執行人に「うまくやってくださいね。私は首が短いから…」と言ったという。

この日から10日後、ヘンリー八世は第3の妻、ジェーン・シーモアと結婚した。 そしてアンの娘、エリザベス一世は成長して王位に就き、スペイン無敵艦隊を破るなどして、イギリスを世界の第一等国にのし上げた。

そしてアンの娘、エリザベス一世は成長して王位に就き、スペイン無敵艦隊を破るなどして、イギリスを世界の第一等国にのし上げた。

皮肉な話である。 さて、リック・ウェイクマンの「Anne Bolyne」(リック・ウェイクマンやってたのを忘れてたよ)。

さて、リック・ウェイクマンの「Anne Bolyne」(リック・ウェイクマンやってたのを忘れてたよ)。

やっぱり6人の妻の中でも最も人気のある人だけあって、リックも相当入れ込んで作っているような感じがするね。

全編を通じて聴くことができる哀愁を帯びたピアノの調べが美しい。

6:35から場面が変わったところがタイトルにある「The Day Thou Gavest, Lord, Hath Ended」。

6:35から場面が変わったところがタイトルにある「The Day Thou Gavest, Lord, Hath Ended」。

ジョン・エラートンという人が作曲した「この日も暮れゆきて」という讃美歌。

1870年の作品だというからアン・ブーリンの時代とはかなりかけ離れている。

リックのイメージで曲の最後に付け足したのであろう。

実際にとてもいい曲だ。

1897年のヴィクトリア女王の「Diamond Jubilee(在位60周年記念式典)」の時や、1997年に開かれた「香港返還」の行事で歌われた。

その間、ちょうど100年。

それもそのハズ、100年前イギリスはアヘン戦争で香港を強引に割譲させて、向こう99年間、イギリスの租界とさせる条約を中国に結ばせたからだ。 <つづく>

<つづく>