【訃報】 マルコム・ヤングのこと

2014年から「Dementia」のためバンドを離れていたAC/DCのマルコム・ヤングが11月18日他界した。

1953年(昭和28年)の生まれというから享年64歳。

大分早い。

イヤ、それよりも2014年でバンドを脱退した時点で「もう復活はあり得ない」とアナウンスされているところを見ると、そのだいぶ前から病状に苦しんでいたハズだ。

若いのに大変気の毒なことだ。

「Dementia」とは「痴呆症」のこと。

私はこの言葉に敏感だ。

実際に苦しむのは罹患者より周囲の人達だったりするのだが、「その人が徐々にその人でなくなってしまう」あまりにも残酷な病気だ。

しかも、一旦罹患してしまうと、完治することがあり得ない。

昨今の情勢を観た時、妙薬が開発されない限り、私はあらゆる意味において日本という国はこの病気に滅ぼされてしまうのではないか?とさえ思っている。

さて、AC/DC。

私がこのバンドの音を初めて耳にしたのは高校生の時だった。

1977年、『ロック魂』という邦題が付けられた彼らの3枚目のアルバムが日本でリリースされた時だった。(国内盤の発売は1978年だったのかも知れない)

当時、プログレッシブ・ロックに夢中だった私は、「何とシンプルなハード・ロックなんだろう!」と驚き、そして「カッコいい!」とも思ったが夢中になることはなかった。

一番ビックリしたのは、前例を知らないBon Scottの声質だった。

次に、半ズボンでランドセルを背負っているリード・ギタリスト。

聞けばオーストラリアのバンドだという。

私はその頃からイタリアやフランスのプログレッシブ・ロック・バンドは部分的に聴いていたが、やはり「ロック」といえばイギリスかアメリカが当たり前で、「オーストラリアのロック・バンド」ということにかなり奇異な印象を持ったものだ。

例外的にSebastian Hardieなんてカッコいいプログレのバンドがオーストラリアにはいるのは知っていた。三文役者のギターの大竹さんに教えてもらったのだ。

Marshall Blogで何度か触れているが、日本は世界では「ロック後進国」と評価されている向きがあると聞いた。

AC/DCのコンサートのチケットが売れ残る国は経済先進国の中で日本だけなのだそうだ。

この傾向はAC/DCだけでなく、ストーンズなども同様と聴いた。

理由はカンタンだと思う。

若者がそうしたトラディショナルなロックを敬遠していて、世代間の伝承ができていないからだろう。

そんな世界的なオージー・バンドでも、イギリスへ行くとAC/DCってのは完全にブリティッシュ・ロック扱いなんだよね。

それは1960年代の初頭にオーストラリアに移民したヤング家がスコットランドのグラスゴー出身だったからかも知れないが、オーストラリアがイギリス連邦の一員だからではないか?と私は思っている。

国旗にユニオンジャックが入っているイギリス連邦の加盟国は、イギリスが戦争に巻き込まれた際、問答無用で女王(あるいは王)のために戦わなければならない。

ま、オーストラリアはイギリスの流刑地だった歴史を持つ子分みたいなものだから、そこは「世界の一等国」の自負を持つイギリスのこと、オーストラリアのロックをブリティッシュ・ロックにくくっちゃうことぐらい朝飯前なのかもしれない。

そうえば、オーストラリアには「芸能界がない」ということを現地の人から聞いたことがある。

正確に言えば、オーストラリア現地の芸人だけでは回せないということなのだろう。

しかし、そこは英語圏だからして、アメリカやイギリスのモノをチョチョイと拝借すれば何ら問題がない。

そして、ヨーロッパやアメリカからの慰問よろしく、オーストラリアやニュージーランドにツアーをしに来て、ついでに帰りがけに日本へ寄って小遣い稼ぎをする…ってとこでしょうな。

さて、この『ロック魂』。

上述のように、プログレ夢中なりし時にはじめて接したこともあって、その後のアルバムもいくつか買ってはみたものの、お熱になることはついぞなかった。

でも、私にはこの『ロック魂』で十分。

「Go Down」、「Dog Eat Dog」、「Bad Boy Boogie」、「Hell Ain't a Bad Place to Be」そして「Whole Lotta Rosie」…これだけロックの名曲が収録されていればバッチリでしょう。

マイルスで言えば「Kind of Blue」、コルトレーンで言えば「Blue Train」、古今亭志ん生で言えば「火焔太鼓/黄金餅」のカップリング盤、ぐらいスゴイ。(クラシックはいい例えが思い浮かばなかった)

そして、それらの曲の数々はMarshallがなければ絶対にこの世にあり得ない音楽なのだ。

ということで、『ロック魂』のタイトル曲に触れて、まずはマルコム・ヤングに哀悼の意を捧げたいと思う。

原題が「Let There Be Rock」。

まずタイトルがいい。

使役動詞「let」に「there is, there are」構文を組み合わせて「ロックあらしめよ」とした。

聖書の「創世記(Genesis)」からの引用。

God said, "Let there be light," and there was light.

神は言った「光よあれ」、すると光があった。

Frank Zappaもこのあたりをアレンジして演っている。「神は3つの間違いを犯した」ってヤツね。長くなるからかココには書かないけど。

この「Let There Be Rock」は曲だけでなく、曲奏がアキレるほどカッコいい。

内容は1955年の「ロック創世記」。

コレがChuck Berryの「Roll Over Beethoven」の「アンサー・ソング」というか、連作になっているところが実におもしろい。

チャック・ベリーの方は、「この刺激的な音楽でベートーベンなんかぶっ飛ばしちゃおう!チャイコフスキーにも教えてやろう」と歌っている。

そしてAC/DCの方は、そのチャイコフスキーに神様の役どころを回すのだ。

光よあれ、すると光があった

サウンドよあれ、するとサウンドがあった

ドラムスよあれ、するとドラムスがあった

ギターよあれ、するとギターがあった

ロックよあれ!

そして、皆さんご存知の通り、この後アンガスのギター・ソロに続くワケだ。

何というカッコよさ!トリハダ立つわ~。

ココでひとつ気が付かなければいけないのは、ネイティブの人たちは「翻訳」という過程を抜きにしてダイレクトにこのカッコよさを味わっているということだ。

残念ながら英語を解さない日本人は、私も含めてこのあたりのロックの愉しみ方を知らない。

だから「彼女がいなくなっちゃったので味噌汁を自分で作った歌」の方が好まれてしまうワケだ。

さて、チャイコフスキーは1893年に亡くなっているので、実際にはこんなことを言うことはできなかったのだが本当にいいアイデアだと思う。

こういうヤリ方こそが、ロックに対する本当に「リスペクト」なのではなかろうか?

しかし、チャック・ベリーはなぜチャイコフスキーにしたんだろう?

当時、アメリカとソ連は冷戦のさなかだったので、「チャイコフスキーよりビル・ヘイリーの方がカッコいいよ!」という一種の「あざけり」だったのかな?

それともアメリカではチャイコフスキーが人気だったのかな?

何しろこのアルバムは、今の日本の若い人たちに真っ先に聴いてもらいたい必須洋楽の1枚であることに間違いないと思っている。

そして、時は下って2010年3月。

そして、時は下って2010年3月。

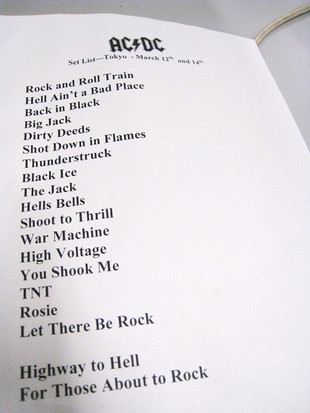

9年ぶりとなるAC/DCの来日公演にお邪魔した。

会場はさいたまスーパーアリーナ。

外タレの場合、たいていMarshallのサポートをすることでコンサートにお邪魔することが多いのだが、この時、AC/DCにはヘッド1個、キャビ1個の貸し出しもしなかった。

にもかかわらず迎え入れてくれたのはナゼだったか覚えていない。

Marshallの連中から「AC/DCは、バンドで1960を600台所有していて、本国に200台、アメリカとイギリスにそれぞれ200台ずつ保管してあって、ツアーの先々でそれらを活用する」ということを聞いて時は笑ったナ。

また、AC/DCの音楽を演るにはMarshallは絶対に不可欠で、ツアーで赴いた先々で程度のいいMarshallを手に入れる専門の鑑定師がいることも知った。

絶対ウソだと思ったけど、両方本当のことらしい。

当然日本にはそんな量のMarshallをキープしていないワケで、この時は専用飛行機ですべての機材を空輸したと聞いた。

機材と言っても、楽器だけでなく、PAシステムやステージの床板に至るまですべて持ち込み。

つまり、借り物がないので毎回同じ状態でで準部ができるというワケ。

スタッフも同様。

すなわち、演奏する空間さえあれば、世界中どこへ行っても自前のスタッフだけで大コンサートを開催できるというのだ。

同時にコレはツアー先の現地スタッフがステージ周りの世話をする需要が無いことを意味している。

したがって、よっぽどの関係者以外はステージに近づくことができない。

我々のような「平たい顔族」の人間が必要以上にステージ設備に近づこうものならすぐに部外者だとわかってしまうのよ。

ところがこの時、ツアー・マネージャーが私の胸の「Marshall」のロゴを見つけて声をかけてくれた。

「キミはMarshallから来たのかい?それならステージ設備を案内してあげよう!」

コレがメッチャおもしろかった。

以前にも部分的に紹介したことがあったように記憶しているが、今日のMarshall Blogはマルコムの仕事場をまとめて紹介して故人を偲ぶことにする。

ステージ上手の1960BX。

ステージ上手の1960BX。

コチラはアンガスのもの。

10台全部鳴らしている!

コチラはマルコムのバックライン。

コチラはマルコムのバックライン。

やっぱりこのLCフレットのキャビが並ぶといいね。

音なんか出さなくたって何とも言えない70年代のロックの芳香が漂ってくる。

これらのキャビネットをどうやって鳴らしているのかというと、ステージの下には「Marshallルーム」とも呼ぶべき空間があって、そこに1959のタワーがセットされているのだ。

これらのキャビネットをどうやって鳴らしているのかというと、ステージの下には「Marshallルーム」とも呼ぶべき空間があって、そこに1959のタワーがセットされているのだ。

ゼ~ンブ1959!

ゼ~ンブ1959!

先述の鑑定士が目利きを働かせて集めた1959の逸品たちだ。

このステージの下のスペースにはギターのリペア・ルームまで設置してあって、ギター・テクがアンガスのSGの調整をしていた。

このステージ下には他にも仕掛けが隠されていて、ショウの間、ダックウォークをするアンガスを下から捉えてステージの大スクリーンに映す場面がある。

ツアー・マネージャーがステージ床に空けられた幅10cmぐらいの細長い穴を見上げて曰く、「ホラここを見てごらん。この上をアンガスが通過するんだよ!たった数秒だけどね!」

ステージ下の床にはレールが敷いてあって、アンガスの動きに合わせてカメラがそのレールの上を行き来するようになっているワケ。

アンガスがその上を通り過ぎるのはホントに数秒!

それだけのためにステージ床に細長~い穴を空けて、透明のアクリル板が埋め込んであるのだ。

他にも、他の世界的なバンドが使っていたという、アンガスのお立ち台みたいなヤツだとか、ペッチャンコになっているRosieだとか、ステージ後ろにズラリと用意された大砲だとか、惜しげもなくすべて見せてくれた。

メチャクチャおもしろかったし、世界を又にかけるバンドのスケールの大きさに圧倒された。

別れ際には「お土産だよ!」といってピックをプレゼントしてくれた。

別れ際には「お土産だよ!」といってピックをプレゼントしてくれた。

「アンガスのはないんだ…」とホンの少し済まなそうな表情をしていたけど、イエイエ、十分です。

マルコムのピック…大事にします。

何しろ、世界中どこでも毎回同じ条件で演奏できるので、リハーサルの必要はなし。

何しろ、世界中どこでも毎回同じ条件で演奏できるので、リハーサルの必要はなし。

極端なことを言うと、自家用飛行機で近隣の空港に着いて、そのまま会場にやって来て、ギターを受け取って、その流れで演奏することができるらしい。

ま、さすがにそんなことは本当にはしないであろうが、メンバーの姿はまったく見えなかった。

アンガスやブライアンばかり目立ってしまい、ステージのやや後方でMarshallを背に一心不乱にギターをストラミングするマルコムはどうしても地味な存在に見えてしまったが、AC/DCサウンドの重要な役割を果たしていたことはよくわかっている。

アンガスやブライアンばかり目立ってしまい、ステージのやや後方でMarshallを背に一心不乱にギターをストラミングするマルコムはどうしても地味な存在に見えてしまったが、AC/DCサウンドの重要な役割を果たしていたことはよくわかっている。

ロック界の重要なバンドの要を失ったことは、ロック界の大きな損失であることに他ならない。

謹んでお悔やみ申し上げます。

LET THERE BE ROCK!!