VINTAGE & PREMUM GUITAR RHYTHMS & ROASTS Vol.2 ~私の亀の子束子

毎月1回開催される『VINTAGE & PREMUM GUITAR RHYTHMS & ROASTS』。

今回レポートしている第2回目までは2日間にわたって開催された。

今日はその2日めの模様をお送りする。 2日目はSEKAIくんと北村さんでスタート。

2日目はSEKAIくんと北村さんでスタート。

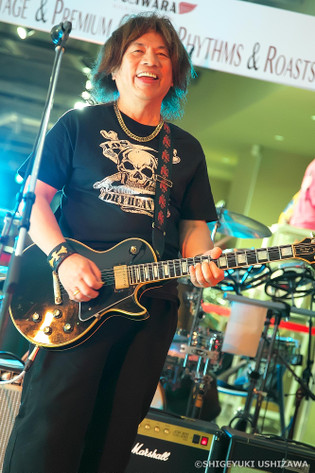

もちろんSEKAIくんはハナからハイ・テンション! 早速ライブがスタートする。

早速ライブがスタートする。

まずは昨日と同じく「Crossroad」。 2日間にわたって交代することなくフル・サポートを務めたリズム隊の2人。

2日間にわたって交代することなくフル・サポートを務めたリズム隊の2人。

ベースのSHIHO。 ドラムスは倉川知也。

ドラムスは倉川知也。 そしてギタリストたち。

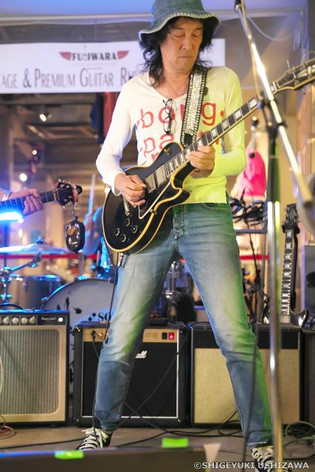

そしてギタリストたち。

ジョージ吾妻 Kunio Kishida

Kunio Kishida 以上、初日と同じ布陣に加え、今回新たに登場されたのは…

以上、初日と同じ布陣に加え、今回新たに登場されたのは…

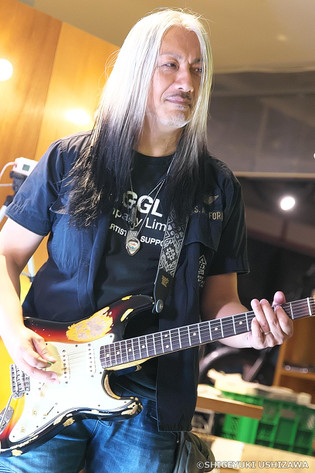

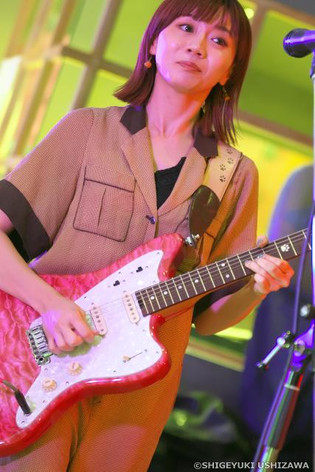

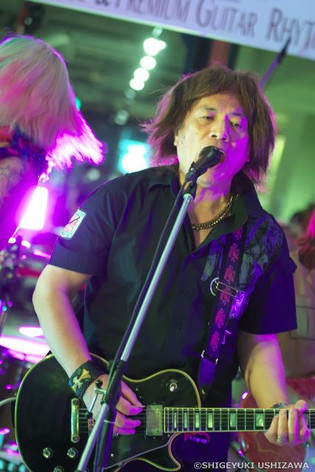

西尾智浩 2曲目は「Statesboro Blues」。

2曲目は「Statesboro Blues」。

今日もKishidaさんのボトルネックが唸りまくる! 西尾さんも入魂のソロをブチかます!

西尾さんも入魂のソロをブチかます!

三宅さんからお聞きして「西尾さん」のお名前は予てから存じ上げていたが、残念ながらご一緒できる機会がなかった。

そして今回、満を持してMarshall Blogにご登場頂いた次第。 今日はKishidaさんとお揃いのカスタムで登場したジョージさん。

今日はKishidaさんとお揃いのカスタムで登場したジョージさん。

「値段が違う!」なんておっしゃっていたけど、熱気のこもったプレイはお揃いだ。 アンプ類は前日と変わらずでコンボがズラ~リ。

アンプ類は前日と変わらずでコンボがズラ~リ。 Marshallは右から…

Marshallは右から…

ORIGINシリーズから「ORIGIN20C」

この時はまだ発売前だったSTUDIO JTMシリーズの「ST20C」

STUDIO CLASSICシリーズから「SC20C」… ステージ下手も右から…

ステージ下手も右から…

ORIGINシリーズの「ORIGIN50C」

STUDIO VINTAGEシリーズから「SV20C」 ステージの方は今日も引き続いて「Z世代コーナー」。

ステージの方は今日も引き続いて「Z世代コーナー」。 SEKAI

SEKAI Natsuki

Natsuki 菊池ともか

菊池ともか 今日もまずは「Wikd Thing」から。

今日もまずは「Wikd Thing」から。 ともかちゃんと…

ともかちゃんと… Natsukiちゃんもソロを披露。

Natsukiちゃんもソロを披露。 2曲目は「I Love Rock'n Roll」。

2曲目は「I Love Rock'n Roll」。

今日も思う存分暴れてくれたSEKAIくん。

ロックはこうでなくちゃ! ジョージさんと西尾さんが加わっての「We're Not Gonna Take It」。

ジョージさんと西尾さんが加わっての「We're Not Gonna Take It」。 こうしてベテランと若手、あるいはベテランと女子の混成で演奏するのはこのイベントの主旨のひとつなのだ。

こうしてベテランと若手、あるいはベテランと女子の混成で演奏するのはこのイベントの主旨のひとつなのだ。 今日も大成功!

今日も大成功! 「大人の曲なんだから、ピロピロやるなよ」と戒めたジョージさんの歌をフィーチュアする1曲が続く。

「大人の曲なんだから、ピロピロやるなよ」と戒めたジョージさんの歌をフィーチュアする1曲が続く。

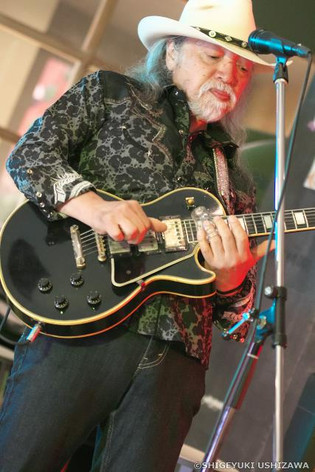

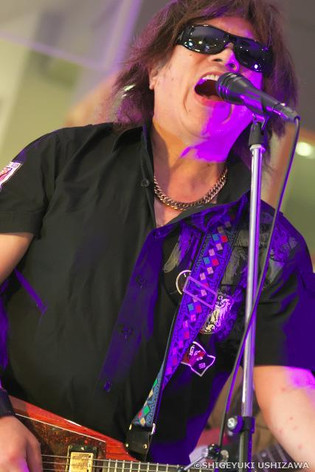

オオ~っと! ココでジョージさんのお誘いでお客さんとして観にいらしていたジミー桜井がステージに上がった!

ココでジョージさんのお誘いでお客さんとして観にいらしていたジミー桜井がステージに上がった! 曲はMark=Almondの「The City」。

曲はMark=Almondの「The City」。 「世界のジミー桜井」…桜井さんも久しぶりにお会いしたナ。

「世界のジミー桜井」…桜井さんも久しぶりにお会いしたナ。

以前お会いした時、アメリカでの食生活の苦労をお聞きしたが相変わらずらしい。

桜井さんの出身地である新潟十日町の名物「へぎそば」が食べたくなるが、乾麺でガマンされているとか…。

かわいそうだけど、それが「世界に行く」ということなのだ!チガウカ? わかる人にはわかるこのツーショット!

わかる人にはわかるこのツーショット!

私は同じ十日町出身であるGRANRODEOのe-ZUKAさんと桜井さんのツーショットも撮ったことがあるのよ! 若手の見せ場もバッチリ!

若手の見せ場もバッチリ! 下手からは西尾さんの百戦錬磨のギターが鳴り響いてくる!

下手からは西尾さんの百戦錬磨のギターが鳴り響いてくる!

ご本人と主催者から了解を頂戴して西尾さんが社長をお務めになる会社の特集を今日の巻末に組んだのでゼヒ最後までご覧くだされ! 新しく刊行された音楽雑誌「bhodhit magazine」の北村さんの進行で休憩に入る。

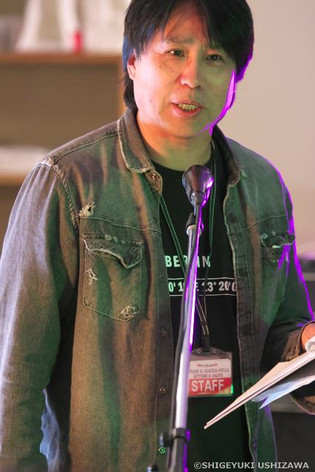

新しく刊行された音楽雑誌「bhodhit magazine」の北村さんの進行で休憩に入る。 その間に本イベントの主催者「FUJIWARAアクリル・ギターディスプレイケース」の藤原靖弘さんからご挨拶。

その間に本イベントの主催者「FUJIWARAアクリル・ギターディスプレイケース」の藤原靖弘さんからご挨拶。 そしてトークのコーナーにコマを進めた。

そしてトークのコーナーにコマを進めた。 今日もアキマさんがゲストで出演。

今日もアキマさんがゲストで出演。

昨日同様、マーク・ボランの愛器について詳しく説明してくださった。 このアンプをよく見ると、ビーディング(カバリングに埋め込まれている金色の線)やフレット・クロス(ヘッドやキャビネットに張られているアミアミ)の素材がMarshallが使っているモノとほぼ同じなんだよね。

このアンプをよく見ると、ビーディング(カバリングに埋め込まれている金色の線)やフレット・クロス(ヘッドやキャビネットに張られているアミアミ)の素材がMarshallが使っているモノとほぼ同じなんだよね。

Marshallではこのタイプのフレット・クロスを「バスケット・ウィーヴ」と呼んでいる。

どうして同じパーツを使っているのか?その理由をアキマさんにお尋ねすると「同じイギリスの製造業者なので、国内で同じ業者が生産していたパーツを調達していたのではないか?」とのご見解。

私も全くの同意見。

Marshallに関して言うと、今でこそMarshallは音楽業界では名の知れたギター・アンプのブランドだけど、例えば同じイギリスのブランドでも「Burberry」やら「Aston Martin」などに比べたら零細も零細。

だからパーツの購入先が他のメーカーとダブっていたなんてことはゼンゼン不思議ではないワケ。

もっと言うと、外装のパーツの在庫がなくなってしまった時には急場しのぎで「仕方ない…こっちのパーツをひっ付けちゃえ!」なんてこともあったらしい。

そうとは知らず、今になって「コレはレアだ!」なんてやっているケースがあるんだからオモシロイ。

ギターも似たようなモノだろう。 …ということで2日目もMarshallについて少々しゃべらせて頂いた。

…ということで2日目もMarshallについて少々しゃべらせて頂いた。

久しぶりに「アンプは?」「Marshall!」のコール&レスポンスをやらせて頂いた。

ご協力を頂きました皆様、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。

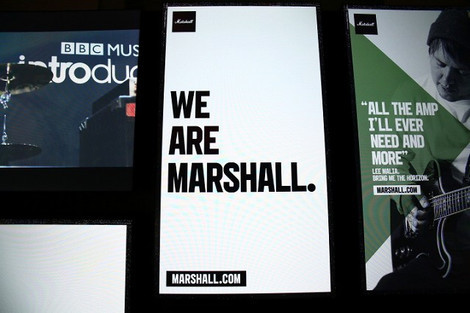

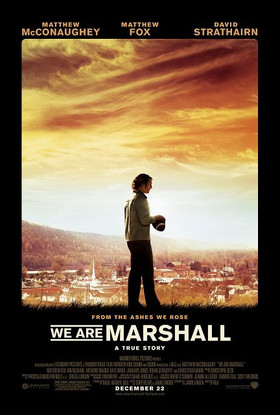

それがサ… 『We Are Marshall(邦題:マーシャルの奇跡)』という2006年のアメリカ映画があるんだよね。

『We Are Marshall(邦題:マーシャルの奇跡)』という2006年のアメリカ映画があるんだよね。

2018年、Marshallは「We Are Marshall.」というブランドのキャッチコピーを使っていたのでビックリ! その映画の中で大学のアメフト・チームのコーチに扮したマシュー・マコノヒー(Matthew McConaughey←綴りが大変にムズカシイ!)が選手たちにペップ・トークをする場面が出て来る。

その映画の中で大学のアメフト・チームのコーチに扮したマシュー・マコノヒー(Matthew McConaughey←綴りが大変にムズカシイ!)が選手たちにペップ・トークをする場面が出て来る。

「ペップ・トーク(pep talk)」というのは、気合を入れるために檄を飛ばす言葉とか話ね。

それがコール&レスポンスになっていて、コーチが「We are!?」と叫ぶと、選手たちが「Marshall!」と叫び返す。

このシーンが上で触れた私がやる「アンプは?Marshall!」にソックリで見ていて恥ずかしくなっちゃった! トークのコーナーが終わり、いよいよアキマさんが参加してのクライマックス。

トークのコーナーが終わり、いよいよアキマさんが参加してのクライマックス。 今日も「20th Century Boy」と…

今日も「20th Century Boy」と… 「Get It On」で大騒ぎ!

「Get It On」で大騒ぎ! みんなで順番にギター・ソロ~!

みんなで順番にギター・ソロ~!

クライマックスにふさわしく大いに盛り上がった…と思ったら。

クライマックスにふさわしく大いに盛り上がった…と思ったら。 「みんな立って、立って!」とKishidaさんが観客をアオった!

「みんな立って、立って!」とKishidaさんが観客をアオった! Z世代がステージから降りて、再び桜井さんが加わる。

Z世代がステージから降りて、再び桜井さんが加わる。 「グッと年齢が上がった!」としながらも、パワフルな「Sweet Home Chicago」を聴かせてくれて本編が終了した。

「グッと年齢が上がった!」としながらも、パワフルな「Sweet Home Chicago」を聴かせてくれて本編が終了した。 そして、アンコールは前日同様ジョージさんのリードで…

そして、アンコールは前日同様ジョージさんのリードで… 「Johnny B. Goode」を演奏してイベントの幕を下ろした。

「Johnny B. Goode」を演奏してイベントの幕を下ろした。 『GUITAR CANVAS(ギター・キャンバス)』と名称を変更して4回目の開催となる次回は12月8日。

『GUITAR CANVAS(ギター・キャンバス)』と名称を変更して4回目の開催となる次回は12月8日。

私もまたおしゃべりさせて頂くことになっていますのでどうぞよろしく!

GUITAR CANVASの詳しい情報はコチラ⇒公式ウェブサイト

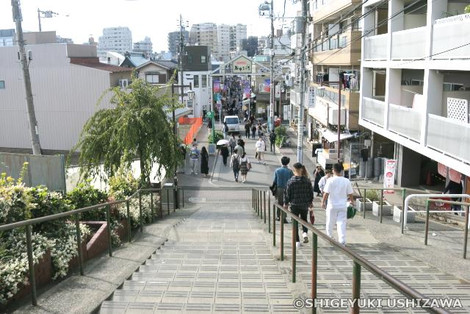

さて、イベントが終わった後は「小梅村」から「谷中」に移動。

「夕焼けだんだん」と呼ばれている階段の上から見下ろすのは人気の「谷中商店街」。

かつて、「昭和の大名人」と言われた五代目古今亭志ん生やそのご長男の十代目金原亭馬生は階段を降りた最初の角を右に曲がってしばらく行ったところに住んでいた。

「ネコの町」とか言って最近は海外のガイドブックにも掲載されているようで、実際にネコ好きのオーストラリアの知り合いが訪ねて来たことがあった。

でも、今はネコよりもメンチで人気なのかな?

「谷中メンチ」とか言ってそこら中が揚げ物屋になって、休みの日になると大変なな賑わいを見せているわ。

昔はゼンゼン静かだったんだけど、今となっては油臭くってしょうがない。

近くの「不忍通り」沿いには「マツコの知らない世界」に取り上げられたにもかかわらず、全くお客さんが増えなかった…ということをウリにしているアップルパイ屋がありましてね…ココのアップルパイがすっごくおいしいのよ! その商店街からチョット離れてはいるんだけど、不忍通りから言問い通りに入って最初の角を左に曲がったところ。

その商店街からチョット離れてはいるんだけど、不忍通りから言問い通りに入って最初の角を左に曲がったところ。

ここはかつて銭湯だった。 今ではオシャレな「束子(たわし)」のお店。

今ではオシャレな「束子(たわし)」のお店。 店内はこんな感じ。

店内はこんな感じ。 一口に「束子」といってもスゴイ商品の数で、ひとつひとつ見て回ると色んなアイテムがあって実にオモシロイ。

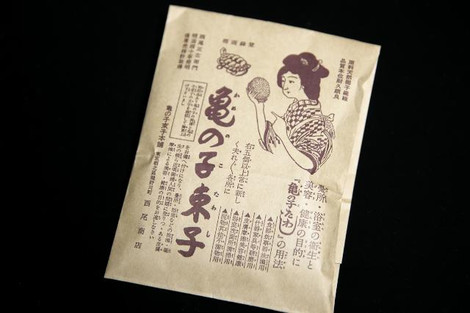

一口に「束子」といってもスゴイ商品の数で、ひとつひとつ見て回ると色んなアイテムがあって実にオモシロイ。 ココは明治40年(1907年)創業の『株式会社亀の子束子西尾商店』の直営店。

ココは明治40年(1907年)創業の『株式会社亀の子束子西尾商店』の直営店。

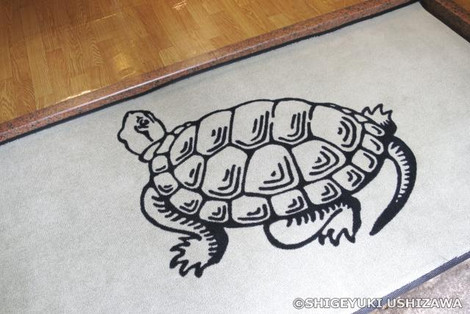

今日のレポートにご登場頂いたギタリストの西尾智浩さんはこの老舗の五代目社長なのだ! さすが「亀の子」…床も亀甲模様!

さすが「亀の子」…床も亀甲模様! 亀は縁起が良いからね。

亀は縁起が良いからね。

ウチは長崎の「チョーコー」という醤油を愛用しているんだけど、あの「キッコーマン」は「亀甲」に「萬」ですからね。 店内に飾られている束子のオブジェ。

店内に飾られている束子のオブジェ。 当然、亀もある。

当然、亀もある。

コレがホントの「亀有」。 身体を洗うための束子。

身体を洗うための束子。

考案した人の名前が付けられているのかな?

「ニシオくん」という商品もあった。

ウチは手前の「サトオくん」というヤツを買ってみた。

慣れないうちはチョット硬くて痛い感じがするんだけど、使い慣れてくるとコレでゴシゴシやるのが実に気持ちよくなる。

足の指とか快感だよ。 身体洗い用、食器洗い用と色々なタイプの束子があって、店内に設置された流し台でそれらを試すことができるようになっている。

身体洗い用、食器洗い用と色々なタイプの束子があって、店内に設置された流し台でそれらを試すことができるようになっている。

大変親切なアイデアだ。 関連グッズもたくさん!

関連グッズもたくさん! コレは「BE@RBRICK」というオモチャの亀の子束子バージョン。

コレは「BE@RBRICK」というオモチャの亀の子束子バージョン。 もちろんベーシックな束子も扱っている。

もちろんベーシックな束子も扱っている。

コレが棕梠を原料としたオリジナルの「亀の子束子」。 コチラは「椰子」が原料の「亀の子束子」。

コチラは「椰子」が原料の「亀の子束子」。 その差は一目瞭然。

その差は一目瞭然。 コレが原料の棕梠(しゅろ)。

コレが原料の棕梠(しゅろ)。 棕梠というのはこういう南国ルックスの木ね。

棕梠というのはこういう南国ルックスの木ね。

常緑の高木で温暖で排水良好な土地が好き。

湿度や日当たりを気にせず、潮にも強く、頑丈で手がかからないという実に頼もしいヤツ。

ただ、樹皮から細い毛がたくさん出ているので、火が付くとアッという間に盛大に燃え上がってしまうらしい。

ルックスはソテツに似ているけど、全くの別物なんだって。 で、なんだって私がこんなに「亀の子束子」が気になっているのかというと…。

で、なんだって私がこんなに「亀の子束子」が気になっているのかというと…。

ひとつは、「伝統」と「老舗」が好きだから。

Marshallと同じです。

「良いモノ」を作ると「伝統」が育まれ、やがて「老舗」になるワケですよ。

そして、もうひとつの大きな理由はコレ…戦艦「武蔵」。

第二次大戦中、「武蔵」は「大和」と同じ形式の世界最大の軍艦だった。

大きな違いは、大和が呉の海軍工廠で製造されたこと…つまり官製の軍艦であったのに対し、一方の武蔵は民間が建造したことだ。 製造したのはココ…三菱重工長崎造船所。

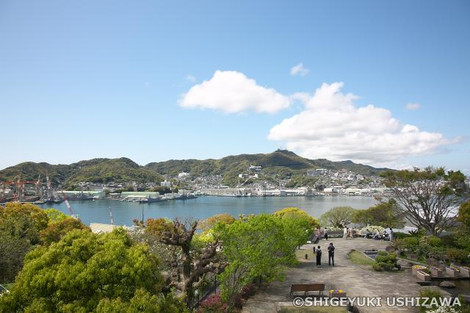

製造したのはココ…三菱重工長崎造船所。

対岸に見えるヤツね。 写真ではわからないが、今でも武蔵を作るために使用した当時の船台が錆にまみれて残っている。

写真ではわからないが、今でも武蔵を作るために使用した当時の船台が錆にまみれて残っている。

武蔵は規格外のサイズだったゆえ、この工場の敷地に入りきらず、後ろの山を掘削してスペースを広げた。

もちろん世界最大級の軍艦ゆえ極秘の内に建造しなければならない。

しかし、それだけデカイものを作れば簡単に人目についてしまう。

しかも間の悪いことに対岸にはイギリス領事館があって、そこからは工場の中が丸見えだった。

そこでどうしたかというと、武蔵を作っている場所全体を何かで覆い、工場の中を隠してしまうことにした。

ところがそれだけ大きな膜状のモノは風通しの問題があって、その素材の選定に大変な苦労を強いられた。

そして様々な素材で実験した結果、棕梠で作った筵(むしろ)が最も有用であるという結論に達した。

その超巨大な棕梠の筵の中でナニが作られているのかは当然一般には知らされず、長崎市民は「化け物」と呼んでいたらしい。

その超巨大な棕梠の筵の中でナニが作られているのかは当然一般には知らされず、長崎市民は「化け物」と呼んでいたらしい。

何しろ武蔵が浸水した時には下の長崎港の水位が数センチ上がった…というのだからその大きさが窺い知れようというモノだ。

それを覆うための幕をつくる棕梠と言ったら当然莫大な量になるワケで、一時はこの三菱重工長崎造船所以外、日本から棕梠がなくなってしまったという。

しからば…だ。

武蔵は1938年3月に起工し1940年11月に親水したのだが、武蔵を作っていた時期、「亀の子束子西尾商店」はどうやって束子の原料の棕梠を手当てしていたのか?

もちろんズッと棕梠の筵を作っていたワケではないであろうから一時のことだとは思うが、棕梠は生育が遅いため、1年やそこらで束子の原材料になるほど育つことはあるまい。

輸入したのかな?

コレにメチャクチャ興味があるワケよ。

谷中の店長にこの話をしたところ「それで椰子の商品を開発したんじゃないでしょうか?」というご推察。

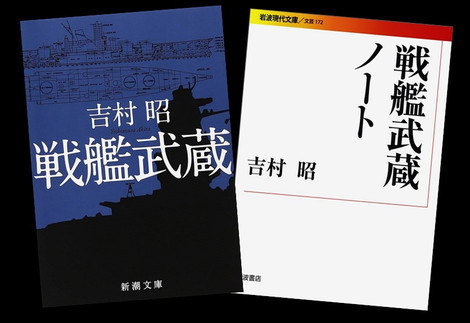

ココは社長にご確認願いたいところである。 コレに興味を持ったのは私が敬愛する吉村昭先生の最初のベストセラー『戦艦武蔵(新潮文庫刊)』を読んでのこと。

コレに興味を持ったのは私が敬愛する吉村昭先生の最初のベストセラー『戦艦武蔵(新潮文庫刊)』を読んでのこと。

どうしてもその武蔵を作った現場を見てみたくて去年ワザワザ長崎まで行って来た。

長崎は素晴らしい。 ところで、よくメチャクチャすごいモノを指す時に「超ド級」という表現が使われるけど、アレも戦艦から来た表現ですからね。

ところで、よくメチャクチャすごいモノを指す時に「超ド級」という表現が使われるけど、アレも戦艦から来た表現ですからね。

「ド」は「ドレッドノート」の「ド」。

この場合、「ド」は「ドーナツの「ド」ではない。

1900年当時、イギリスの「ドレッドノート(Dreadnaught)」という戦艦がそれまでのモノよりケタ違いに強力だったため「ドレッドノート」というのが「他より強い」とか「他よりデカイ」という意味で使われるようになった。

「Dread」は「恐れ」、「naught」は「ゼロ」…つまり「コワいものなし」ってこと。

その「ドレッドノート」を超えるワケだから…「超ド級」ってどんだけ~?ってなるワケ。

写真を見ると特段強くはなさそうだけどね。 で、「ドレッドノート」っていうアコギのシェイプがあるでしょ?

で、「ドレッドノート」っていうアコギのシェイプがあるでしょ?

「Dーナントカ」っていうヤツ。

コレは、そのドレッドノート艦を竹輪みたいに輪切りにするとああいう形になるからなんだって。

あ~、書きたいことを書いてスッキリした。

…と、気がついてみたら家内が爆買いしてやがんの!

イヤ、ほとんどは贈り物。

商品のクォリティは高いし、ベラボーに実用的だし、軽いしで贈り物に最適なのだ。

今度、海外に行く時のお土産は何の迷いもなく「亀の子束子」だな。 お店にはカフェが併設されているので、こんなコーヒーも取り扱っていらっしゃいます。

お店にはカフェが併設されているので、こんなコーヒーも取り扱っていらっしゃいます。

パッケージがカッコいい! こうなると、「西尾商店」の本社にも行かなきゃマズイでしょう?…ということで行って来た。

こうなると、「西尾商店」の本社にも行かなきゃマズイでしょう?…ということで行って来た。

コレも理由が2つ。

まず大正12年に建てられたという社屋が見たかったということ。

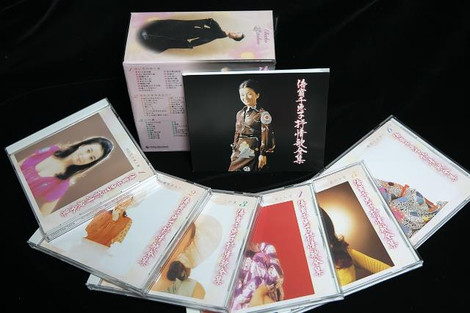

もうひとつはロケーションが倍賞千恵子の出身地である北区滝野川である…ということ。

私はSKD出身の倍賞さんの歌がホントに好きで、何しろココ数年で一番聴いているCDといえばマーラーでも、コルトレーンでも、はたまたザッパでもなく、この倍賞さんの6枚組のボックスセットなのだ。 下は倍賞さんが1966年にリリースしたライブ・アルバム。

下は倍賞さんが1966年にリリースしたライブ・アルバム。

この中で1962年に大ヒットしたデビュー曲の「下町の太陽」を歌う時、「東京の北のハズレの町、北区滝野川。この町は私にとって忘れることができない町です。また、決して美しい町ではありません…」と、滝野川の様子を紹介している。 そして、コチラが理由の第1番に挙げた大正12年に竣工したという「亀の子束子西尾商店」の社屋。

そして、コチラが理由の第1番に挙げた大正12年に竣工したという「亀の子束子西尾商店」の社屋。

大正12年(1923年)ってジム・マーシャルが生まれた年なんだけど、9月1日には関東大震災が発生している。

当然その前に竣工して、震災にはビクともしなかった…ということか。

まるで昔の帝国ホテルみたいだな。 震災の後、帝国ホテルを設計したアメリカに帰っていたフランク・ロイド・ライトにホテルが無事だったころを知らせると、「でっしょ~!」と言って喜んだというヤツ。

震災の後、帝国ホテルを設計したアメリカに帰っていたフランク・ロイド・ライトにホテルが無事だったころを知らせると、「でっしょ~!」と言って喜んだというヤツ。

コレね。 傍らにはチャンと棕梠の木が植わっている。

傍らにはチャンと棕梠の木が植わっている。

また武蔵を作る時に備えているのだ…なワケないか。 貫禄を醸し出している店舗の入り口。

貫禄を醸し出している店舗の入り口。 ココでも亀。

ココでも亀。 亀…

亀… 亀…

亀… 亀とコアラ。

亀とコアラ。 店内の様子。

店内の様子。 谷中のお店とは異なる束子のオブジェの数々。

谷中のお店とは異なる束子のオブジェの数々。 束子のリース。

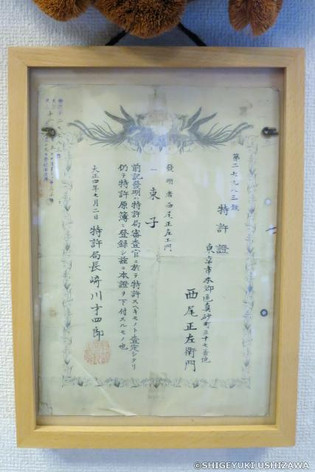

束子のリース。 おお!亀の子束子の特許証。

おお!亀の子束子の特許証。

亀の子束子は「日本の三大発明品」と言われているんだよ。

ひとつは松下幸之助が考案した「二股ソケット」…これから「パナソニック」になった。

次は石橋正二郎が発明したゴムを使った足袋、すなわち「地下足袋」…これから「ブリヂストン」になった。

そして3番目が西尾正左エ門が作った「亀の子束子」…今でも「亀の子束子西尾商店」。

ブリヂストン系にもギタリストがいらっしゃったと聞くが、コチラも五代目がギタリストだ。

Marshallにとってはコレが一番ありがたい。 私はスッカリ気に入っちゃったんで西尾商店の亀の子束子で風呂に入り続けます。

私はスッカリ気に入っちゃったんで西尾商店の亀の子束子で風呂に入り続けます。

亀の子束子西尾商店の詳しい情報はコチラ⇒公式ウェブサイト