Winter of Youth 2023~高校生バンド冬の競演!<前編>

昨年の8月1日に開催され、久しぶりにMarshall Blogでレポートした高校生バンドの祭典『Summer of Youth』。

その冬バージョンが年明けに催された。

人呼んで『Winter of Youth 2023』…そりゃそうだ、冬だからな。

かつては「都民の日」に開催していたこのイベントの前身、『Tokyo High School』の時代からレポートしていたMarshall Blogとしては当然お邪魔するよね。

今回エントリーした高校生バンドは7つ。

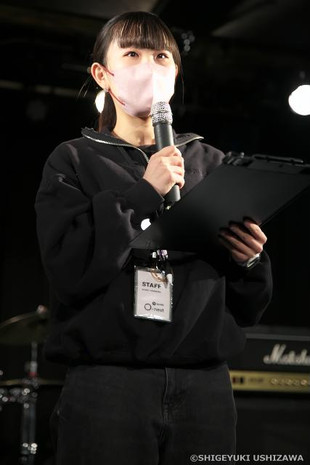

その熱演のもようを2本立てでお送りする。 まず最初にステージに姿を現したのは会場となったSpotify O-NESTの谷村恭子さん。

まず最初にステージに姿を現したのは会場となったSpotify O-NESTの谷村恭子さん。

昨夏に引き続き今回も総合司会を務めた。

「ご来場頂きましてありがとうございます」

開演の挨拶に続いて、審査方法について説明した。

「審査は演奏とパフォーマンスを評価します。

そして、コレはライブハウスならではの審査基準として、お客様を集められることも一種の実力として審査させて頂きます。

演奏、パフォーマンス、動員の総合評価が最も高かったバンドが『最優秀賞』です。

O-NEST店長、ブッキング、照明音響等のスタッフ陣で審査する『審査委員賞』。

自分のバンド以外に良かったバンドを出演者自身で投票して決める『対バン賞』。

そして、お目当てで来たバンドとそうでないバンドを含め、良かったと思うバンドを会場の皆さんの拍手によって決定する『オーディエンス賞』。

以上4つの賞になります。

今日ご出演頂く皆さんは、事前の審査をくぐり抜けてきているバンドですので、自信をもって演奏して頂きたいと思います」 ステージにはMarshall。

ステージにはMarshall。

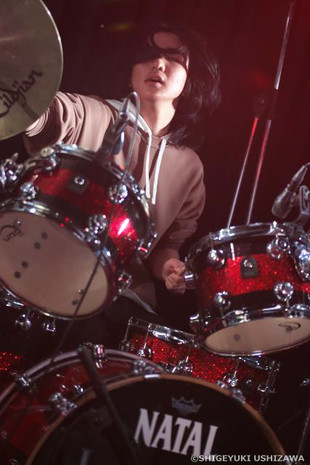

JCM2000 DSL100と1960A。 そしてNATALのCafe Racerがセットされた。

そしてNATALのCafe Racerがセットされた。 谷村さんのMCの後、早速最初のバンドが登場。

谷村さんのMCの後、早速最初のバンドが登場。

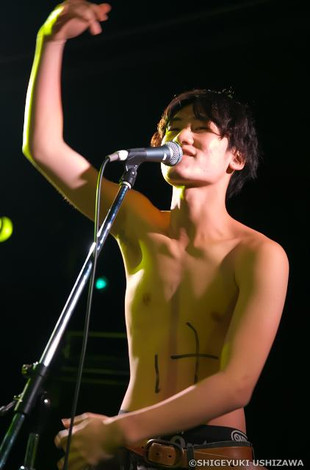

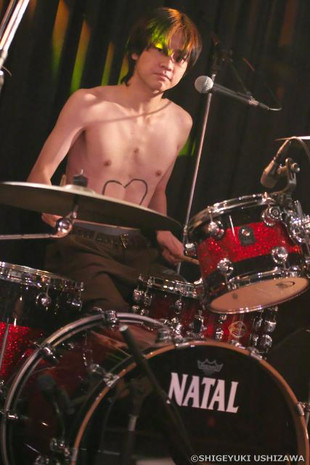

アラアラアラ…真冬だというのに全員上半身ハダカになっちゃったよ! バンド名を見て納得…「愛情ク裸部(あいじょうくらぶ)」。

バンド名を見て納得…「愛情ク裸部(あいじょうくらぶ)」。

ギャハハ!略して「じょうら(上裸)」だって。

ウマいな。 青木善次郎

青木善次郎 斎藤空

斎藤空 飯田将大

飯田将大 白濱圭吾

白濱圭吾 大森俐空(りく)

大森俐空(りく)

…の5人。 「新年にふさわしいさわやかな1曲!

「新年にふさわしいさわやかな1曲!

カッコいい曲を持って来ました!」

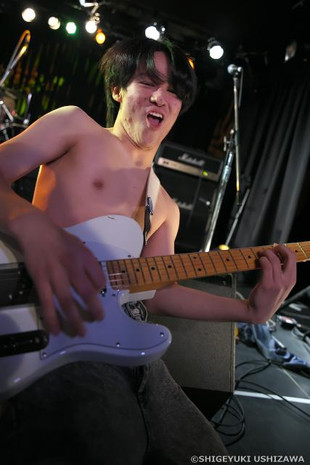

…と自信満々に演奏した1曲目は「チャック」。 上半身裸のイメージとは無関係なファンク・ビートのおしゃれチューン!

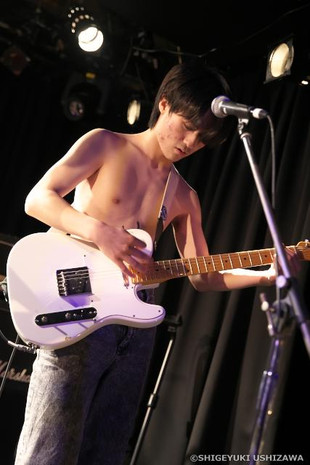

上半身裸のイメージとは無関係なファンク・ビートのおしゃれチューン! メチャクチャ元気がよくて何しろギターの2人がジッとしていない。

メチャクチャ元気がよくて何しろギターの2人がジッとしていない。 でもコレでいいのだ!

でもコレでいいのだ!

暴れろ! 「ありがとうございました!

「ありがとうございました!

1曲目にこんなことをやってしまった。

今日は来る大会を間違えたな…と、思った人はいると思うんですけど。

大丈夫です。

今日は『Winter of Youth 2023』です。

盛り上がっていきましょう!

こんな大会を用意してくださったスタッフや運営の皆さん本当にありがとうございます!

スタッフのお姉さんとか、司会のお姉さんとか、照明のお姉さんとか…あなたに送る曲と言ってもいいでしょう」

…と紹介した2曲目は「お姉さん」。

…と紹介した2曲目は「お姉さん」。

ハハン、上手に持っていったね? 「♪お姉さん、ボクのか弱い心を抱きしめてくれませんか?」

「♪お姉さん、ボクのか弱い心を抱きしめてくれませんか?」 コロコロと情景が変わって行くドライビング・ナンバー。

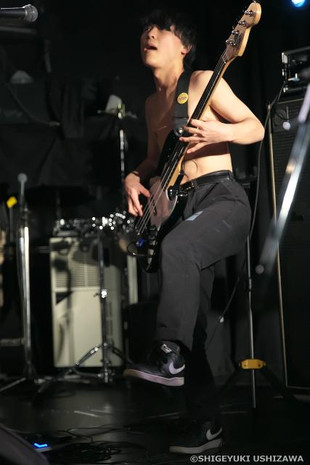

コロコロと情景が変わって行くドライビング・ナンバー。 リズム隊の2人も大活躍だ。

リズム隊の2人も大活躍だ。 「お姉さん→お母さん→お婆さん」と呼びかける相手が変わっていく歌詞もオモシロイ。

「お姉さん→お母さん→お婆さん」と呼びかける相手が変わっていく歌詞もオモシロイ。 フォーメーションもタップリと取り入れて見応えも十分!

フォーメーションもタップリと取り入れて見応えも十分! まさにトップ・バッターに持って来いの5人組だった!

まさにトップ・バッターに持って来いの5人組だった! 愛情ク裸部の詳しい情報はコチラ⇒Official Twitter

愛情ク裸部の詳しい情報はコチラ⇒Official Twitter

演奏後は司会の谷村さんとのインタビュー。

演奏後は司会の谷村さんとのインタビュー。

バンドの代表はベースの白濱くん。

お疲れさまでした。トップバッターいかがでしたか?

「出し切った感があります!」

たくさん聞きたいことがあるのですが、どういった経緯でバンドが結成したんですか?

「みんなチョット疲れていて、限界で、その限界の末に発足したのがこのバンドでした」

高校ではモテてますか?

「あまり…これからですかね?」

やっぱり大きなフェスに出ることがこのバンドとしての目標になるんですか?

「そうですね、よく話に出ますね。

野外ライブとか…カウントダウン・ジャパンを目指しています」

これからも頑張ってください。

「ありがとうございます!」 2番目のバンドは「エレクトロキャパシティ」。

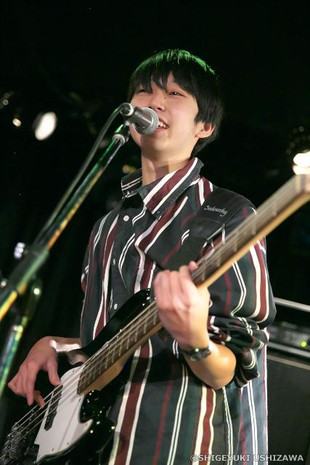

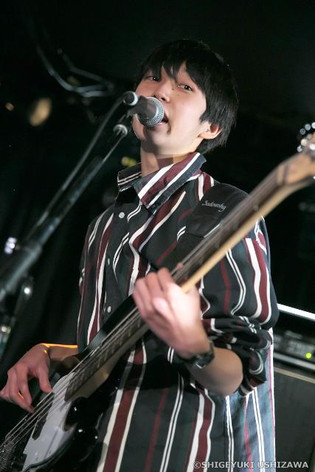

2番目のバンドは「エレクトロキャパシティ」。 菅生桃

菅生桃 石原遥

石原遥 相澤俊介

相澤俊介 大森俐空(りく)

大森俐空(りく)

大森くんは愛情ク裸部と掛け持ちですな? 「コンデンサー」みたいなバンド名からすると学校では電気の勉強でもしているのかな?

「コンデンサー」みたいなバンド名からすると学校では電気の勉強でもしているのかな?

んなことはないか…。

このチームはベースレスでキーボーズがその代役を務めている。 1曲目は「ミッドナイト・フォール」。

1曲目は「ミッドナイト・フォール」。

今風の軽快なポップ・チューン。 キーボーズの豊かなボイシングのバッキングが心地よい。

キーボーズの豊かなボイシングのバッキングが心地よい。 遥ちゃんとのコール&レスポンスのパートも楽しいね。

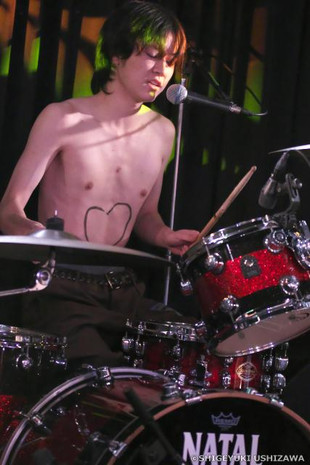

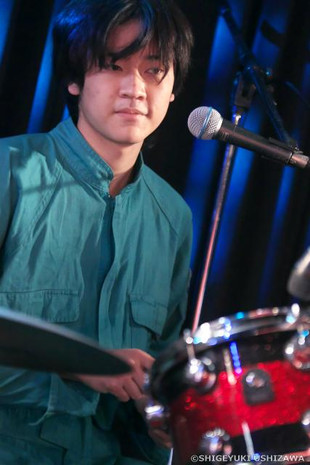

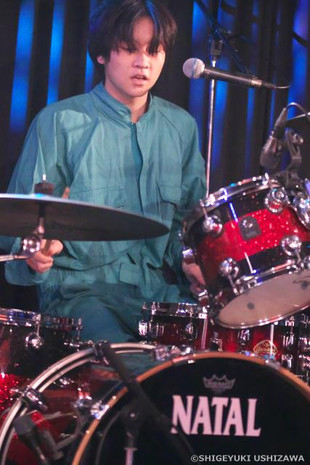

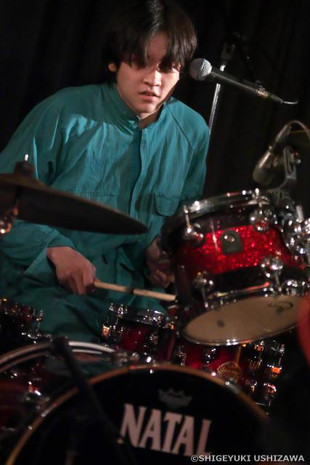

遥ちゃんとのコール&レスポンスのパートも楽しいね。 さっきとはまた違ったドラミングで桃ちゃんのボーカルズをガッチリとサポートする大森くん。

さっきとはまた違ったドラミングで桃ちゃんのボーカルズをガッチリとサポートする大森くん。 2曲目。

2曲目。

今流行っているとかいう、イントロなしの歌い出し。 曲名は「僕の願い」。

曲名は「僕の願い」。 大森くんの叩き出すストレート・アヘッドなロック・ビートに乗って…

大森くんの叩き出すストレート・アヘッドなロック・ビートに乗って… 相澤くんと…

相澤くんと… 遥ちゃんによるキーボーズ・チームのソロもフィーチュアされた。

遥ちゃんによるキーボーズ・チームのソロもフィーチュアされた。 「ありがとうございました!」

「ありがとうございました!」

さわやかな歌声も印象的なエレクトロキャパシティのステージだった。 エレクトロキャパシティのみなさん、ありがとうございました!

エレクトロキャパシティのみなさん、ありがとうございました!

どうでしたか?

「イヤ~、チョット前の人達が何とも言えない方たちだったんで、ボクらなりに曲を伝えられたらいいなと思ってステージに上がりました」

キーボーズ2人で少し珍しいバンド編成だと思うんですが、どういった経緯でこのようなスタイルになったんですか?

「元々ギター、キーボーズ、ドラムスの3人でバンドを組もうという話だったんですが、『ベースがいないね』ということになり、チョット色々ありまして、キーボーズがベースを担当したら他にない編成になって面白くなるんじゃないかな~…ということでこの編成になっています」

女の子2人の声もしっかり合っていてすごく良かったと思います。

「ありがとうございます!」

エレクトロキャパシティの詳しい情報は⇒Official Instagram

<マーブロ・コラム1>

筆者はイギリスのMarshallと仕事をし出してカレコレ20年以上が経過しましたが、その間幾度となく現地の「ホンモノの英語」と日本でしか通用しない「和製英語」の違いを目の当たりにして来ました。

時に驚いたり、時に恥をかいたり…。

高校生ミュージシャンの皆さんも将来音楽の仕事で海外の人たちと接する機会があるかも知れません。

その時に備えて、ホンの些細な知識ではありますが、私が自分の経験から習得したその辺りの情報を皆さんとシェアさせて頂きたいと思い、この2回にわたるレポートの中で4つほどコラムを挟み込むことにしました。

ご参考になりますように…。

まずは、今、「エレクトロキャパシティ」のテキストの中で「キーボード」ではなく、「キーボーズ」と複数形にして表記しました。

英語圏ではコレが標準です。

鍵盤自体を指し示す時以外は「keyboards」と複数形で表示しているようです。

「ボーカル」も同様です。

よく日本人のバンドがメンバー紹介の時、海外のバンドのマネをして「オン・ボーカル…〇〇」とやりますね。

アレは少々恥ずかしい(<後編>では最高にみっともなくて恥ずかしい和製英語を紹介します)。

英語圏の人はこんな言い方をしません。

必ずと言っていいほど「On vocals」と「vocal」に「s」を付けて複数形にします。

「vocal」という言葉は「声の」という意味の形容詞で、名詞として使うと「歌のパート」という意味になります。

そして、それはナゼか常に複数形なんです。

理由をイギリス人の友達に尋ねましたが、「教会とかでみんなで歌うからじゃね~か?」程度の返答しか得られませんでした。もしかしたらその通りなのかも知れない。

とにかく「vocal」は複数形にしておけば安心。

もし、アナタの家に洋楽のCDがあればスリーヴ(ジャケット)のクレジットをチェックしてみてください。

きっと「Vocals」と表記しているハズです。

私も家にあるレコードやCDをたくさんチェックしてみましたが「Vocal」とされていたレコードは1枚しかありませんでした。

「vocalist」という言葉はありますが、向こうの人はそう言わずに「singer」と言うのが普通です。

ドラムも同じ。

「drum solo」とか「drum stick」のように他の言葉と組み合わせで使う時以外は常に「drums」と複数形で表現しるようです。

その点、「guitar」や「bass」は単純。

私は英語の専門家ではないので、「絶対に」と言うことは差し控えますが、少なくとも英語圏の音楽や楽器業界の人たちがこうしている…という風に理解しておけば有用な情報だと思います。

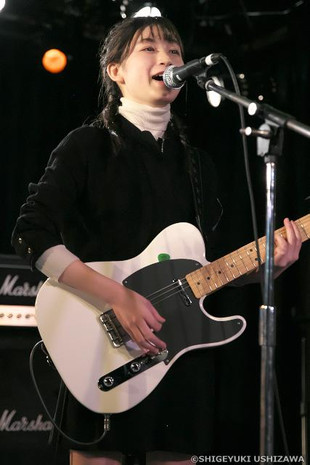

3番目のチームは「Ramp Way」。

3番目のチームは「Ramp Way」。

「ramp way」というのは高速道路とかの「合流車線」という意味かな? 荒木史絵奈

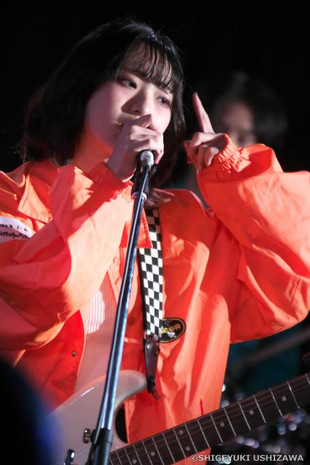

荒木史絵奈 桑野さくら

桑野さくら 清水悠太

清水悠太 榎本実乃里

榎本実乃里 1曲目は「たそがれ」。

1曲目は「たそがれ」。 ドッチードッチーというファンク調のビートに…

ドッチードッチーというファンク調のビートに… ボーカルズがたくさんの言葉を乗せるスタイル。

ボーカルズがたくさんの言葉を乗せるスタイル。 そして、サビではコーラスを交えてキャッチ―に。

そして、サビではコーラスを交えてキャッチ―に。 まさに今の若い人たちが好むタイプの音楽ね。

まさに今の若い人たちが好むタイプの音楽ね。 ディレイ・トリックを使っていたのかな?

ディレイ・トリックを使っていたのかな?

バッキングもオモシロかった。 「Ramp Wayです。よろしくお願いします!

「Ramp Wayです。よろしくお願いします!

次演る曲も私たちのオリジナルなんですが、サビで『バイバイ』って手を振るところがあるので、それを一緒にやって頂いてお正月に摂取しすぎたカロリーを…キャハハ!…一緒に消費していきましょう!

今日は私達の新年1発目のライブです。

盛り上げていくので一緒に今日1日楽しんでいきましょう!」 2曲目は「ブーゲンビリア」。

2曲目は「ブーゲンビリア」。

「ブーゲンビリア」って英語で書ける?

「Bougainvillea」と綴ります。

ムズカシイでしょ?発音はほぼカタカナ通りなんだけどね。

それもそのハズ、「Spelling Bee」というアメリカの由緒正しい綴り当てコンテストの決勝戦に出題されるレベルの単語なのです。 さくらちゃんのギターをバックに歌い出す史絵奈ちゃん。

さくらちゃんのギターをバックに歌い出す史絵奈ちゃん。 「♪バイバイ!」

「♪バイバイ!」

やってる、やってる!

摂取カロリー消費だ! 「バイバイ」のパートでこの曲も強力にコーラスがフィーチュアされる。

「バイバイ」のパートでこの曲も強力にコーラスがフィーチュアされる。 「♪バイバイ、アナタとは縁がないね 一途なのはいいけどもう飽きて」って、オイオイ、ずいぶんキッツイ歌だナ~。

「♪バイバイ、アナタとは縁がないね 一途なのはいいけどもう飽きて」って、オイオイ、ずいぶんキッツイ歌だナ~。 そんなキツイ1曲を確かなビートでまとめ上げた実乃里ちゃん。

そんなキツイ1曲を確かなビートでまとめ上げた実乃里ちゃん。 さくらちゃんのギター・ソロもフィーチュアされた。

さくらちゃんのギター・ソロもフィーチュアされた。 2023年の最初のライブが他の大会で実績を残してるバントとの競演でとても緊張したというRamp Way。

2023年の最初のライブが他の大会で実績を残してるバントとの競演でとても緊張したというRamp Way。

でも、今までの課題点が改善されたような納得のステージになったそうだ。

ヨカッタヨカッタ! Ramp Wayの詳しい情報はコチラ⇒Official Twitter

Ramp Wayの詳しい情報はコチラ⇒Official Twitter

ありがとうございました。

ありがとうございました。

新年最初のライブとのことでしたが、いかがでしたか?

「お客さんが思ったより多くて…ウフ、楽しかったです」

メンバーさんは女の子3人に男の子1人だけという編成ですが…

「最初は女子だけのバンドだったんですけど、何回かメンバーが替わってベースがいなくなったんです。それで、色々あって男の子のベースがいたらな~と思って…いてよかったです」

ありがとうございます。これからも頑張ってください。

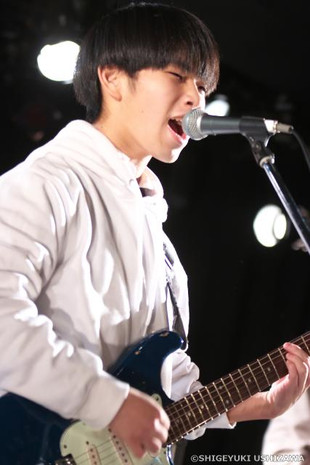

「ありがとうございました!」 前半最後に登場したのは「必須条件」。

前半最後に登場したのは「必須条件」。

「渋谷いけますかッ?盛り上がれますかッ?」

元気よくスタートした4人組。 堀内結弥

堀内結弥 石田和史

石田和史 山田綾大

山田綾大 永田和大

永田和大 1曲目は「フロイデ」。

1曲目は「フロイデ」。

「第9」か?

2本のギターのアンサンブルから… パワフルかつスムーズに…

パワフルかつスムーズに… リズム隊が入り込んで来る。

リズム隊が入り込んで来る。 軽やかに突き進むドライビング・チューン。

軽やかに突き進むドライビング・チューン。 そして、堀内くんの熱唱!

そして、堀内くんの熱唱! 2曲目は「檎」…え?コレ何て読むの?

2曲目は「檎」…え?コレ何て読むの?

「きん」?「ご」?

このバンドはインテリだな。

ナニがしかの訓読みがあるのかしらん?

「まだイケるよね!」 ゴリンゴリンにハードなロック・チューン!

ゴリンゴリンにハードなロック・チューン!

今の若い人たちのハードロックって感じかな?  ココまでのところ、今日一番ハードな演奏を聴かせてくれた必須条件の4人!

ココまでのところ、今日一番ハードな演奏を聴かせてくれた必須条件の4人!

最後の最後まで気合の入った演奏だった!

最後の最後まで気合の入った演奏だった! 必須条件の詳しい情報はコチラ⇒Official Twitter

必須条件の詳しい情報はコチラ⇒Official Twitter 必須条件の皆さんありがとうございました。

必須条件の皆さんありがとうございました。

新年初のライブいかがでしたか?

「そうですね…今年一発目とは思えないぐらい熱いライブが出来たと思います。

けっこう明るくして目立ったんじゃないかな?」

必須条件って言うバンド名の由来はありますか?

「『必須』というのは単純に必ずしなきゃいけないことです。

ボクたちの音楽が聴いてくれる皆さんにとって『必須条件』になればいいな…と思って名前にしました。

ドラムスがすごく力強くて『青春の姿』って感じがしたんですけど、影響を受けているバンドとかは?

「結構海外バンドを聴いたりしています。

ウチのドラムスなんかは、結構ハードロックとかを聴いていて、影響を受けているじゃないかなと思います」

ありがとうございました。これからも頑張ってください。 …ココまでが前半。

…ココまでが前半。

<マーブロ・コラム2>

最近は「サビ」なんていう言葉が一般化したようです。

昔は普通の人がこんな言葉を使うことはあまりありませんでした。

一方、「フォー・ビート」とか「エイト・ビート」等のリズムやグルーヴのスタイルを表す言葉はどうでしょう?

「サビ」ほどは一般的ではないのかな?

このビート系の表現も英語圏では全く違うんですよ。

もっと直截的に呼ぶそうです。

「4ビート」は「Jazz beat」。

「8ビート」は「Rock beat」。

「16ビート」は「Funk beat」。

「2ビート」は「Takeshi」…コレはウソです。

確認したことはありませんが、「Country beat」って言うのかも知れないな。

私も以前は「16ビート」だの「4ビート」だのカッコをつけて口にしたり文章に記したりしましたが、今は止めています。

ナゼなら英語圏の人とコミュニケーションを図る時「8ビート」とか「16ビート」と言ってもまず通じないことを知ったからです。 以下<後編>につづく。

以下<後編>につづく。

☆☆☆Marshall Music Store Japanからのお知らせ☆☆☆

アニメやゲームとは無関係に自分たちが作った音楽だけで海外に挑戦している日本のバンドがいます。

ボーカルズがないインストゥルメンタル・バンド、D_Drive。

このMarshall Blogを通じて発掘され、世界デビューを果たしました。

高校生諸君もゼヒ聴いてみてね!

<だるまさんは転ばない(Red Light, Green Light)>

コチラはSONY Xperiaとのコラボレーションで制作した最新ビデオ<Wings>。

<Thmbs Up>

<Begin Again>

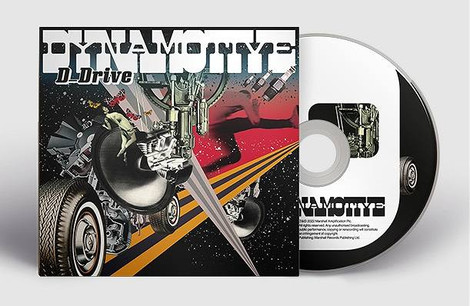

Marshall Recordsから世界に向けてリリースされたセカンドアルバム『DYNAMOTIVE』絶賛発売中!

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!

お求めはコチラ⇒Marshall Music Store Japan