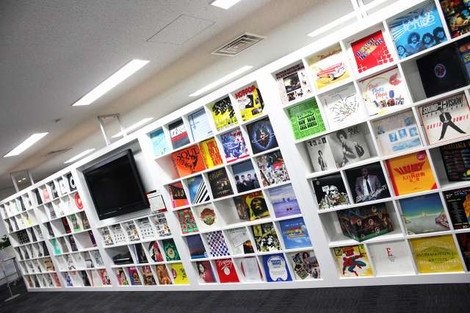

【Music Jacket Gallery】プロモーション・アルバム特集 <前編>

今日のMJGは2011年6月27日に掲載した記事。

またタップリと加筆して更新の上再掲します。 今回の特集は一般消費者にとっては入手どころか、ほとんど目にする機会もないであろうプロモーションのためのアルバムのコレクション。

今回の特集は一般消費者にとっては入手どころか、ほとんど目にする機会もないであろうプロモーションのためのアルバムのコレクション。 展示品の中には市中で販売されていたコンピレーション・アルバムも含まれているが、大半のアイテムはその名の通り「LPやCDの販売促進」のために制作されたモノで、それらが放送局に配布されることによって収録曲がラジオでオンエアされ、ヒットへの足がかり、すなわち「商売」になる重要なツールだった。

展示品の中には市中で販売されていたコンピレーション・アルバムも含まれているが、大半のアイテムはその名の通り「LPやCDの販売促進」のために制作されたモノで、それらが放送局に配布されることによって収録曲がラジオでオンエアされ、ヒットへの足がかり、すなわち「商売」になる重要なツールだった。

今ではチョチョチョとCDRに音源を焼き付ければ簡単に作ることができるが、昔はレコードにするのだから大変な費用と作業だったろう。

だから展示品の中には、味も素っ気もない完全に資料的なアイテムも散見されるが、ヘタをすると本番の商品並みに立派で豪華な出来のモノも含まれている。 こういうアイテムを見るにつけ、昔はラジオがいかに重要な宣伝媒体であったかということ、LPレコードが非常に高価でステイタスの高い商品であったことを思い知らされる。

こういうアイテムを見るにつけ、昔はラジオがいかに重要な宣伝媒体であったかということ、LPレコードが非常に高価でステイタスの高い商品であったことを思い知らされる。

60年代にはいち押しの洋楽アーティストの曲を収録したダイジェスト盤を月ごとに制作して有力レコード店やラジオ局に配っていたこともあったらしい。

「月ごと」だぜ!

何しろ日本の洋楽マーケットにおいては、ローリング・ストーンズですらDECCA時代には儲からなかったらしいからね。

レコード会社はロックの普及に躍起になっていたんですな。

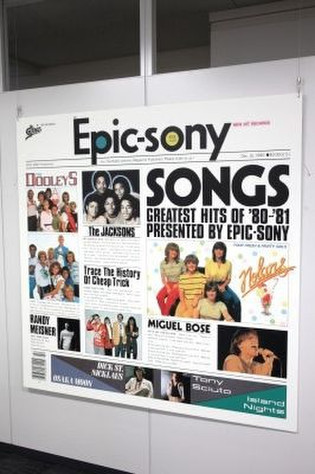

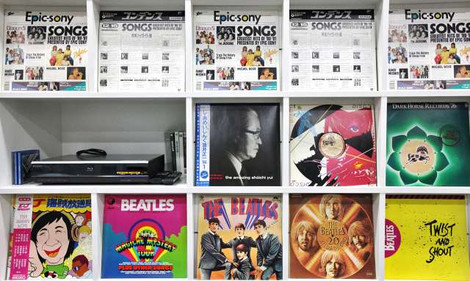

それにしても、いくら業界にいらっしゃったとはいえこの植村さんの膨大なコレクションには誰もが舌を巻かずにはいられまい。 今回ブロウアップされていたのはEpic-sonyのサンプラー盤。

今回ブロウアップされていたのはEpic-sonyのサンプラー盤。

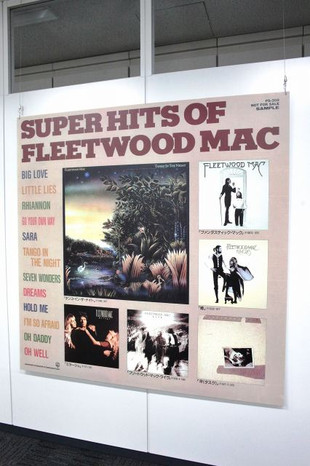

詳しくは後述。 もうひとつはFleetwood Macのコンピレーション盤。

もうひとつはFleetwood Macのコンピレーション盤。

みなさんはMacCのどの時代がお好き?

ヘソ曲がりの私でももちろん必殺の名盤『Rumours』はハズせないが、私はこのディスプレイの前の時期、『Bare Tree』だの『Mystery to Me』とかボブ・ウェルチがいた頃が好き。

私の周りでもスティーヴィー・ニックスが「可愛い!」ともてはやされた時期があったが、私はそれよりもクリスティン・マクヴィ(昔はクリスティン・パーフェクト)の芯の太い歌声が好きだった。

この人ってスタン・ウェッブのChicken Shackにいた頃のパフォーマンスもすごくいいんだよね。

「女にしておくのはモッタイない」…なんていうのは今となっては差別発言になるか?

そんなワケで、宣伝用のサンプルに費用をかけてジャケットを制作するワケもなく、ほとんどが簡単なデザインであるため記事内にジャケットに関する言及が少ないこと予めご了承頂きたい。

そんなワケで、宣伝用のサンプルに費用をかけてジャケットを制作するワケもなく、ほとんどが簡単なデザインであるため記事内にジャケットに関する言及が少ないこと予めご了承頂きたい。

それではいつも通り展示棚に向かって左端の上半分から…

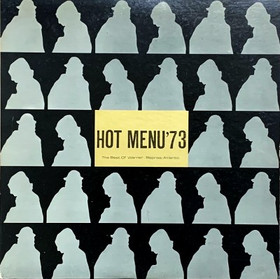

§ 1-a 左下のゲイトフォールドのアルバムは『Hot Menu』という1973年のWarner/Reprise/Atlanticのサンプラー。

左下のゲイトフォールドのアルバムは『Hot Menu』という1973年のWarner/Reprise/Atlanticのサンプラー。

私も持っているし、どこかの著名なミュージシャンがこのLPのおかげで音楽の知識が広がったみたいなことを言っていた。

それもそのはず、収録されているバンドがオッソロシク豪華でバラエティに富んでいる。

The Doobie Brothers、Tower Of Power、Greateful Dead、 The Allman Brothers Band、Van Morrison、Deep Purple、LedZeppelin、Black Oak Arkansas、Emerson Lake & Palmer、ダニー・ハサウェイ、ロバータ・フラックとスゴイ連中が目白押し。

1曲目からアリス・クーパーの「Elected」なのがうれしいねェ。

内側にはアーティストに関する簡単なコメントが記してあって、アリス・クーパーのところなんか、「病める現代にあって、人々の願望を具現化し観客に提示するショッキングなステージで…」とある。ずいぶんとおカタイ文章だな。

そんなことを考えてアリス・クーパーの音楽を聴いていた人が果たしていたのであろうか?

私だったら「ヘビがニョロニョロ、ギロチンバッコーンのステージのショッキングなステージ」って書くな。

「病める現代」か…。

1973年のアメリカというと前は一体どういう風に病んでいたんだろう?

少なくとも世の中は「今」よりはマシだったんじゃないかね?

そこで、このアルバムが発売された1973年(昭和48年)がどんな年だったか調べてみると、ボクシングで大場政夫がチャチャイ・チオノイを倒して5度目の防衛に成功したとあった。

何でこの出来事を引いたかというと、高校の時の数学の先生のアダ名が「チャチャイ」だったから。

「チャチャイ」なんていいアダ名だと思いませんか?

みんなオモシロがって、本物を知らないヤツまで「チャチャイ、チャチャイ」と騒いでいた。

いいアダ名を持っている人ってうらやましい。

それにしてもこのサンプラー、こんなにスゴイの入れちゃって大丈夫だったのかね~?

それにしてもこのサンプラー、こんなにスゴイの入れちゃって大丈夫だったのかね~?

だって2枚組で¥980だったんだゼ!

コレをキッカケに正規のアルバムを買ってもらえれば御の字か。

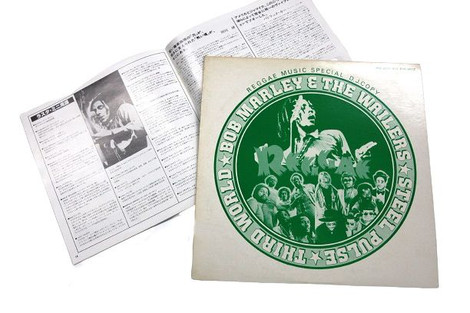

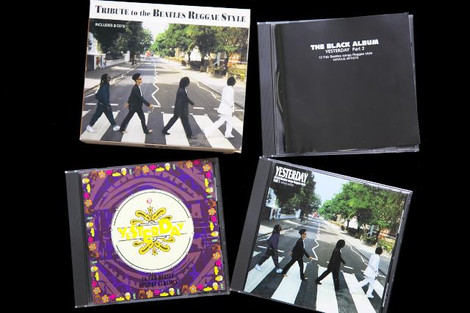

かつては「レガエ」なんて表記されていたレゲエ。

こうしたプロモ・アイテムを見ると、いかにレコード会社が当時この未知の音楽に期待を寄せていたかが窺い知れるというもの。

ラジオでオンエアしもらうためのLPだ。

収録曲を見ると、とにもかくにもボブ・マーリー推し。

収録曲を見ると、とにもかくにもボブ・マーリー推し。 これまで何度かMarshall Blogに書いているけど、私はレゲエを聴くことはまずあり得ない。

これまで何度かMarshall Blogに書いているけど、私はレゲエを聴くことはまずあり得ない。

なので本当にボブ・マーリーとかピーター・トッシュの名前ぐらいしか知らない。

そんなだからイギリスに行って驚いた。

ボブ・マーリーがイギリスの連中にもたらした影響があまりにも大きかったことを実感したのだ。

「レゲエが当たり前」…みたいな。

何せこうして住んでいた家にブルー・プラークが付けられているぐらいなんだから!

ま~、それでもレゲエを聴くことは全くないんだけどね。 …と、言ってもいいたいところなんだけどナンにでも「例外」はある。

…と、言ってもいいたいところなんだけどナンにでも「例外」はある。

私にとってのレゲエの例外は「ビートルズ集」。

どういう風の吹き回しだったかスッカリ忘れてしまったが、3枚組のCDを中古で数百円で買った。

演奏している人やバンドは一切知らないし、知ろうとも思わないが、ひたすら意味もなく無責任に聴く音楽というのもタマにはいいもんだ。

ホントにタマに引っ張り出して数曲聴くだけだけど…結局すぐに飽きちゃうの。

だってリズムが全部レゲエなんだもん!…って、当たり前か。

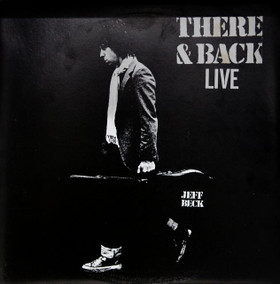

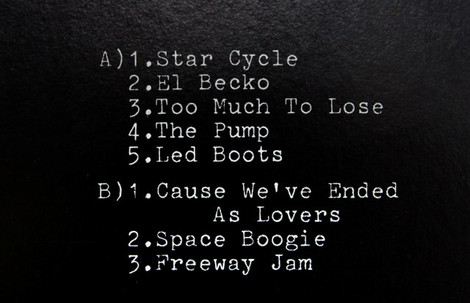

「オッ、カッコいい!」と思わず目が止まるジャケット!

カッコいいギタリストはギター・ケースを持っているだけでカッコいい。

実際、ジェフ・ベックは自分でギターを持って会場にやって来てた。

ソフト・ケースだったけど。 気になる収録曲は下の通り。

気になる収録曲は下の通り。

ジャケットには「LIVE」と記されているだけで、その他のデータがナニも記されていない。

「Star Cycle」、「El Becko」、「Space Boogie」等が入っているところからして『There and Back』のプロモ盤なんだろうね。

アメリカ制作のDJコピー。

でもホントにライブ録音集なのか?

実はMJGの展示品の保有者である植村さんはオリジナル・コンフィデンス誌で元編集長を務められていたお方。

で、『There and Back 』の広告を獲った時、その代わりに「その広告に載せるキャッチ・コピーを考えてくれ」と広告主に頼まれた。

オリコンは業界誌だから広告する相手はレコード店のスタッフなワケ。

つまりレコード屋の店員さんがオリコンに出ている広告を見た時に「オ、こりゃ売れそうだ!」と思わせるようなコピーを考えなければならない。

そこで植村さんがひねり出したキャッチ・コピーがコレ…;

「ジェフ・ベックが店頭を変えた!」

そのコピーは広告主に大層気に入られ、予定では1ページだった広告が見開きでド~ン!(つまり2倍)になったというラッキーなオチがついた。

ん~、知らなかった!…ベックがギターという楽器の地位やギター・ミュージックのあり方を変えたのは充分に認識していたが、レコード屋さんの店頭まで変えていたとは!

ああ、今となってはレコード店がドンドン減って店頭すらなくなってしまった?!

全くいいコピーができてもこれじゃ本末転倒だわ。

レコード業界まで変えちまったのは誰だ?!

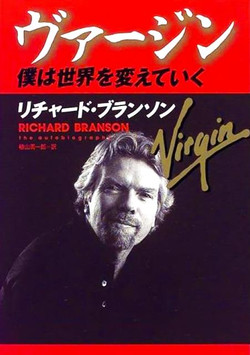

Richard Bransonの自伝を読んだ…途中まで。

だってスゲエ分厚いんだモン。

というか、Virginレコードを成功させるところまで読みたかったのね。

ブックオフで100円だったし、ツマらなかったり必要がない内容であれば、サッサと遠慮なく読むのを止めちゃうのが私流。

もう本ではガンバらない。 日本で「Virgin」というと、一般の人たちには航空会社のイメージががもっとも強いのかな?

日本で「Virgin」というと、一般の人たちには航空会社のイメージががもっとも強いのかな?

でも、もう数年前に日英間の航路は廃止しちゃったからね。

全部アメリカ線にシフトしちゃったんだって。

で、イギリスでは鉄道会社としても「Virgin」の名前は一般的だ。

イギリスは国鉄が線路を保有し、民間の会社が線路の使用料を国鉄に支払って自社の車輌を走らせるシステムになっている。

だから、行き交う電車の色も形もまちまちで、料金は距離程で統一されているが、サービスは車輌によって異なる。

その行き交う電車の中に「Virgin」のロゴ入りの車輌を頻繁に見つけることができるワケ。

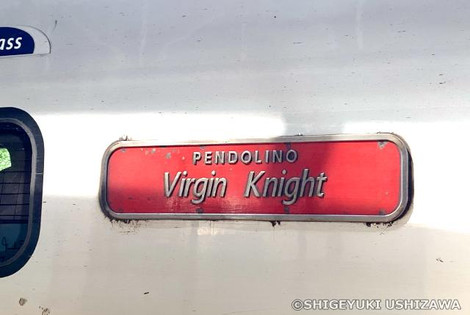

コレがバッタみたいのが「Virgin」の車輛。 電車だけに「脱線」します。

電車だけに「脱線」します。

実は私は昔、セメントの仕事でJR貨物に関わる仕事をしていたことがあったんですわ。

今どうなっているのがは知らないが、工場の立地によって、かつて鉄道貨車はセメントの輸送手段の主力だった。

下の写真みたいなヤツね。「軍配」マークがカッコいい!

「タキ」の「タ」は「タンク車」、「キ」は25t以上の車輛形態を指す。

セメント・メーカーが何百輌とこういうセメント用の貨車を保有してJRの線路を借りて運行させるワケ。

つまり、イギリスの鉄道のシステムと同じなんだよね。

工場が近接していたりすると、線路の取り合いになっちゃう。

それで何年かに1回は管轄の鉄道管理局へ関係各社が集まって会議をしたりしたな。

もちろん会議は名目だけで、オジさんたちはその後の宴会のドンチャン騒ぎが目当てだった。

私はまだ22、23歳だったのでそれがイヤでね~。

それでも私が勤めていた会社は、JRの荷扱い量が全国で第4位かなんかで超VIP待遇だったわ。

で、JR貨物の運賃って料金を算出するのが殺人的にムズカシイんですよ。

複雑怪奇で結局最後までワケがわからなかった。

実際に会社の中で正確にその計算ができる人は「鉄道一筋何十年」というおジイさん(多分、当時は今の私より若かったハズ)ひとりだけだった。

そんな経験があったものだから、昔、鉄道好きで有名なキーボード・プレイヤーの方とイッパイご一緒させて頂いた時は音楽の話など一切せず、鉄道貨物の話で猛烈に盛り上がってとても楽しかったナ。 ハイ、復旧します。

ハイ、復旧します。

つまり、イギリスではレコード会社の「Virgin」は知らなくても、鉄道を通じて一般の人々にも「Virgin」の名前がかなり浸透しているんじゃないかしら?

下はマンチェスターに行った時に乗ったVirginの車輛についていたプラーク。

「ペンドリーノ」はイタリアの車体傾斜式の高速列車の名称。

イタリア語で「振り子」のことは「pendolo(ペンドーロ)」というところからきている。

「振り子」は英語で「pendurlm(ペンデュラム)」だから似てるわね。

車体が振り子のように動く仕組みのおかげで高速で走ることができる…ってところじゃないの?

イギリスの電車ってモノスゴく速いから。 今では日本も同じかもしれないが、イギリスでは電車のチケットもインターネットで買うのが当たり前で、指定席を買うと該当する列車の座席にその席は販売済であることが表示される。

今では日本も同じかもしれないが、イギリスでは電車のチケットもインターネットで買うのが当たり前で、指定席を買うと該当する列車の座席にその席は販売済であることが表示される。

購買者の名前が出る車輛もある。

一見の乗客はその表示を見て、予約されていない席に座る。

下の写真は窓際は「マンチェスター・ピカデリーから先は販売済ですよ」と言っている一方、通路側は売れていないので座っても良いよと言っているワケ。

コレ、自由席車輛と指定席車輛を分ける必要がないので、すごく合理的だと思う。

よくあるでしょ?

「せっかく指定席を取ったのに自由席がガラガラでやがんの!」みたいな…イギリスではこういうことが起こらない。

そうした一般車輛の他に「ファーストクラス」の車輛が連結されている。

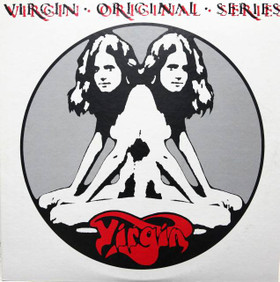

さて、展示されていたのは『Virgin Original Series』と題された「Virgin」レーベルのサンプラー。

さて、展示されていたのは『Virgin Original Series』と題された「Virgin」レーベルのサンプラー。

私にとっての「Virgin」は何といってもMike Oldfieldの『Tubular Bells』です。

私にとっての「Virgin」は何といってもMike Oldfieldの『Tubular Bells』です。

Virginレコードの記念すべき第1作。

一体何百回聴いたかな?…コレはオーバーか?

『Hargest Ridge』、『Ommadawn』、『Incantations』、『Platinum』、『QE2』、『Crises』なんかも買って聴いたけど『Tubular Bells』が強烈すぎてどれも受け付けなかった。

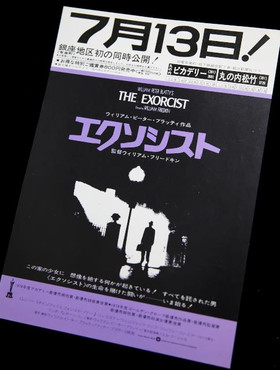

その『Tublar Bells』と切っても切れないのは『エクソシスト』。

ウィリアム・フリードキン作品としては、私はあんまり『エクソシスト』を評価していないんだよね。

もちろん「Tubular Bells」を効果的に使ったことはスゴイと思うけれど、映画としてあまり面白くないんだもん。

前半はいいんだけどナァ、特に「西洋コックリ」さんのあたりのシーンはすごくゾっとするじゃない?

でも後半になって宗教色が強くなるとチョット辛い…。

それでもあの映画が公開された時は「失神者続出!」ってスゴイ話題になったんよ。

東京では丸の内ピカデリーで上映されて失神者が担ぎ出されたとかで連日スポーツ新聞をにぎわしていたっけ。リンダ・ブレアどうしてるかね?

当時は賛否両論色々あったようだが、結果的には「Tubular Bells」が「エクソシスト」に使われたことはヨカッタのではないかと思ってる。

下は私の「お宝チラシ・コレクションから」。

この映画は日本では1974年に公開しているので、48年前のモノだ。 さて、この2枚組の「Virgin」のサンプラー、ナニが収録されているのかというと…Camelo Pardalis、Robert Wyatt、Henry Cow+Slapp Happy、Clear Light、Wigwam、David Allen、Daevid Bedford、Pekka等。WyattやらHenry Cow、Slapp Happy、Daevid Allenや Bedfordはもちろん好きな部類だけど後のは知らんねェ。

さて、この2枚組の「Virgin」のサンプラー、ナニが収録されているのかというと…Camelo Pardalis、Robert Wyatt、Henry Cow+Slapp Happy、Clear Light、Wigwam、David Allen、Daevid Bedford、Pekka等。WyattやらHenry Cow、Slapp Happy、Daevid Allenや Bedfordはもちろん好きな部類だけど後のは知らんねェ。

もったいないのはワイアットの「Sea Song」が入っちゃってるんだよね。

彼の事故の悲劇を知っていて聴いたからであろうが、この曲を初めて聴いた時はどうしようもない絶望感に襲われてビックリしたっけ。

本人はこの曲と事故のことは関係ないと言っているようだが…。

それにしてもこの曲の悲しくて切ない美しさはナンダ?

アルバート・アイラ―の『My Name Is Albert Ayler』を初めて聴いた時の感覚に似ているかもしれない。

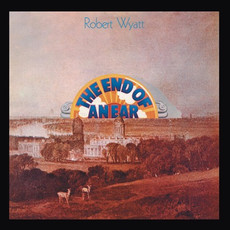

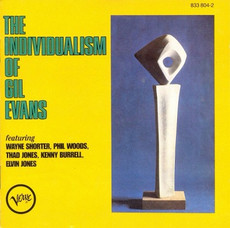

「負の音楽の力強さ」とでも言おうか…。 ジャズといえば、ワイアットは『The End of an Ear』というアルバムでギル・エヴァンスの「Las Vegas Tango」を取り上げているんだよね。

ジャズといえば、ワイアットは『The End of an Ear』というアルバムでギル・エヴァンスの「Las Vegas Tango」を取り上げているんだよね。

このギルのアルバム、エルヴィンが異常なまでにカッコいいことを申し添えておこう。

§1-b

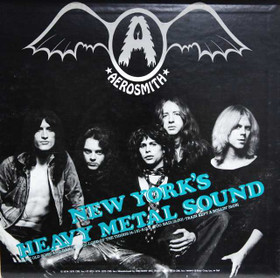

Blue Oyster Cultをプッシュしていた時代もあったんだネェ。

Blue Oyster Cultをプッシュしていた時代もあったんだネェ。

好きだったナ、BOC。

新宿厚生年金へ観に行った。メチャクチャいいコンサートだった。

このLPでは「NEW YORK'S HEAVY METAL BAND」って括られているが、あの頃は彼らがニューヨークのバンドだなんて意識はまったくなかったな。

で、ヒックリ返すとAerosmithが出てくる!

で、ヒックリ返すとAerosmithが出てくる!

黄金のカップリングだ。

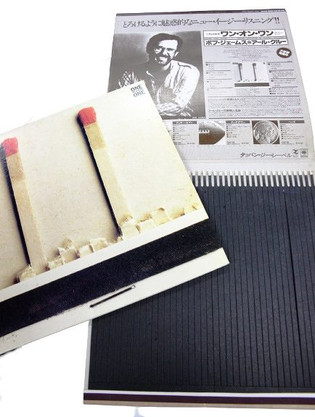

Bob Jamesも一時期猛烈にはやりましたな。

Bob Jamesも一時期猛烈にはやりましたな。

「クロスオーバー」全盛期。

この『One on One』のプロモ盤はスゴイ。

ホンモノのマッチがズラリと詰め込まれてる。コレ持ってたら飛行機乗れないよ。

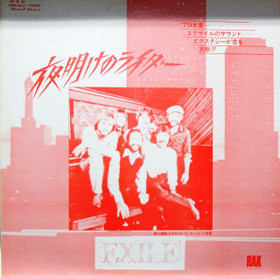

EXILEっていう日本のチームがまだ人気があるのかどうか知らないが、アメリカには1963年から同じ名前で活動しているバンドあった。

EXILEっていう日本のチームがまだ人気があるのかどうか知らないが、アメリカには1963年から同じ名前で活動しているバンドあった。

ココでザンゲ。

「exile」って「イグザイル」と発音するのかとばっかり思っていた。

でも発音記号は[egzail]でアタマは「エ」なんだね。

ただし、アクセントも「エ」なので日本人が「グザ」に強勢を置いているのも誤り。

「エグザイル」と発音するのが正しい。「マーシャル」や「フェンダー」「ギブソン」と同じ。

それと、ストーンズの『メインストリートのならず者(Exile on Main Street)』のせいかどうか、「exile」という単語が「ならず者」とか「チンピラ」のような意味だろ思っている人がいるようだが、本来の意味は「亡命」とか「国外追放」、あるいは「亡命者」という意味だから。

余計なことを書くが、白人の先進国の連中は、同じ白色人種の人が国を捨てて国外に出ていく人のことを「asylum(アサイラム=亡命者)」と呼び、有色人種が同じことをすると「refugee(レフュジー=(難民))」と呼ぶ、と昔何かの本で読んだ記憶がある。

そんなことはどうでもいいか…。

で、取り出したるは エグザイルの1979年「夜明けのライダー」というシングル曲をフィーチュアしたプロモーション盤。

このシングル曲、原題は「How Could This Go Wrong」。

チョット意訳すれば「ナンだってこんなことになっちゃったの?」ぐらいの意味なんだろうが、ナンだって「夜明けのライダー」になっちゃったの?

で、どんな曲か聴いてみる………絶句!

いわゆる懐かしの「ディスコ・サウンド」なのだが、どうにも古クサすぎてくて近寄ることすらできない。

1979年といえば、私は高校2年生のロック狂い。

当時こうしたサウンドがもてはやされていることに文句ばっかりつけていた。

今と全く変わらん。

しかし、「流行りモノ」の宿命だネェ。

でも、そういうモノやハヤリに飛びつく人たちこそが経済を回してくれているんです。

わかっているんですよ。

私みたいなアマノジャクやヘソ曲がりはそういう方々に感謝しなきゃイカン。

最近マジでそう思ってるの。

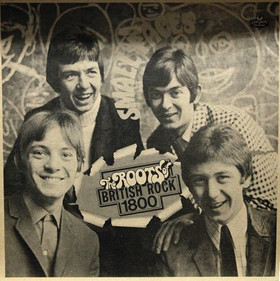

「鬼滅」や「ウルトラマン」を観に行ってくれてありがとうございます。 1966年のSmall Facesのファースト・アルバムのジャケットを流用したキング・レコードのプロモーション・アルバム。

1966年のSmall Facesのファースト・アルバムのジャケットを流用したキング・レコードのプロモーション・アルバム。 「すべての若きロック・ファンに捧ぐ!これがブリティッシュ・ロックの根源音楽だ!」という見出しがついていて、「根源音楽」というところに「ルーツ・ミュージック」というルビが振ってある。

「すべての若きロック・ファンに捧ぐ!これがブリティッシュ・ロックの根源音楽だ!」という見出しがついていて、「根源音楽」というところに「ルーツ・ミュージック」というルビが振ってある。

収録されているのはSmall Facesの他、Themやアラン・プライス、The Nashville Teens等。

他に収録されているバンドがかなりコアな内容で、「? and the Mysrterians」だの「Unit 4+2」なんてのは知りません。

1977年の制作らしい。

私が中学3年の時で、プログレッシブ・ロックに狂っていた頃なんだけど、こうしたバンドを若者に売りつけようとしていたところを見ると、世間ではまだまだロックが一般的な市民権を得ていなかったのだろう。

実際にそうだった。

『Hotel California』が大ヒットした後ではあったけど、クラスメイトの男の子たちはピンク・レディや百恵ちゃんに血道を上げていた。

まだまだいい時代だった。

このアルバムがチョットうれしかったのはBrian Poole & The Tremeloesの演奏が2曲ほど収録されていたこと。 何しろブライアン・プールはMarshall Blogに登場してくれていますからね。

何しろブライアン・プールはMarshall Blogに登場してくれていますからね。

詳しくはコチラをご覧あれ!

↓ ↓ ↓

【Marshall Blog】ビートルズに勝った男

下の写真の真ん中がブライアン・プール。

§ 2-b

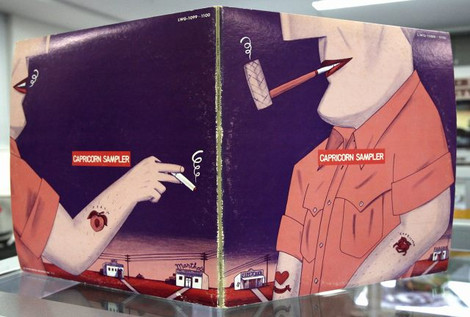

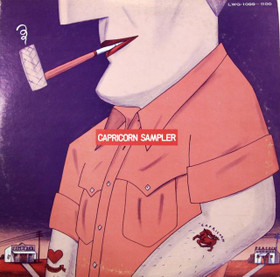

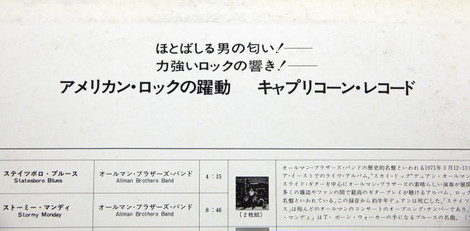

The Allman Brothers Band、Marshall Tucker Band、エルヴィン・ビショップ、Hydraなどが所属していたサザン・ロックの名門レーベルがCapricorn。

Lynard Skynard、ZZ Top、Charlie Daniels Band等、サザン・ロックって一時期ものすごい人気だった。

Lynard Skynard、ZZ Top、Charlie Daniels Band等、サザン・ロックって一時期ものすごい人気だった。

「ほとばしる男の匂い!」、「力強いロックの響き!」だもんね。

ギター・ソロがタップリでよ。 2枚組の大作サンプラー。

2枚組の大作サンプラー。

ジャケットのイラストは有名な人だよね?

しかし、いから「売らんかな」でもキャプリコーンのコンピレーション・アルバムを作っていたなんて信じられんな。

EPIC-sonyのプロモ盤。

これは一見してBillboard誌のパロディだとわかる。

収録されているのは、ノーランズ、Cheap Trick、The Jacksons…あとは知らんな。

収録されているのは、ノーランズ、Cheap Trick、The Jacksons…あとは知らんな。

ミゲール・ホセとかトニー・シュートとかディック・セント・ニクラウスとか、おそらくは死ぬまで存じ上げなくても一切困らない方々。

一方、ノーランズ。

1979年に「I'm in the Mood for Dancing」ってヒット曲があったでしょ?

コレ、「ダンシング・シスター」っていう邦題だったのか…ヒデエな。

日本ではやたらとコレだけが知られているけど、イギリスに行くようになって、このチームが向こうではケタ違いに人気があることを知って驚いたことがあった。

しかし、「年末ハイライト集」なんて記載されているところを見ると、こういうのがしょっちゅう関係者に配布されていたのであろうか?

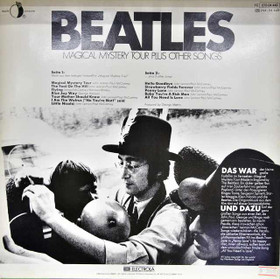

こちらが裏面。

こちらが裏面。

植村さんがオリコンの営業部長をしていた時代に「ロゴを貸して」と頼まれて出来上がったのがコレ。

「コンデンス」はもちろん「コンフィデンシャル」のシャレだが、「condense=濃縮する」という二重のシャレになっているのね?

表はBillboard、裏はオリコンとなんとも豪華な1枚。

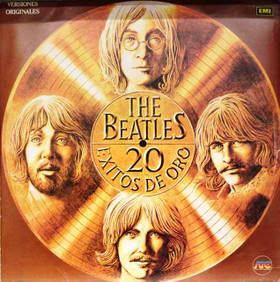

ココは怪しい南米産のビートルズ・ゾーン。

ココは怪しい南米産のビートルズ・ゾーン。

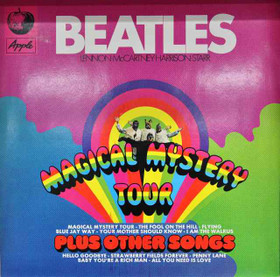

『Magical Mystery Tour Plus Other Songs』なんていうから、さぞかしヘンなことをやっているかと期待すると…

ナンのことはない。

ナンのことはない。

普通の『Magical Mystery Tour』だった。

それじゃ何でこんな装丁なんだ?

「ビートルズ全213曲中唯一のブルース」と言われている「Flying」がこのアルバムに収録されているけど、ビートルズにはもう曲ブルース形式があるんじゃない?

ナンだっけナァ。

忘れてしまったが、確かもう1曲ブルースがあるハズ。

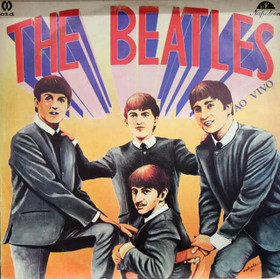

思い出したらココへ書いておきます。 これはポルトガル語、つまりブラジル盤かな?

これはポルトガル語、つまりブラジル盤かな? 「A Hard Days Night」、「Long Tall Sally」、「Twist And Shout」、「You Can't Do That」、「All My Loving」他8曲とある。

「A Hard Days Night」、「Long Tall Sally」、「Twist And Shout」、「You Can't Do That」、「All My Loving」他8曲とある。

そして右下には(Recorded Live)の表記。ホントかナァ?

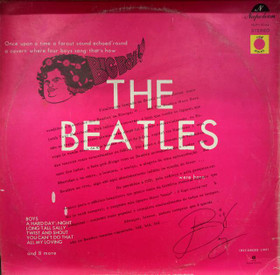

ただの海賊盤かしらん? コレはベネズエラ盤。

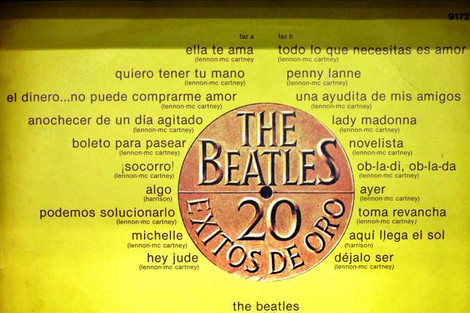

コレはベネズエラ盤。

「20 Exitis de Oro」というのは「20 Golden Hits」ということだって。

見ればわかるか。 曲名が原題と現地語のチャンポンになっている。現地の言葉だとナンの曲やら見当もつかないね。

曲名が原題と現地語のチャンポンになっている。現地の言葉だとナンの曲やら見当もつかないね。

ってんでインターネットでアタマの3曲だけ調べてみた。

「Ella te ama」は「彼女はあなたを愛してる」だから、「She Loves You」。

「Quiero tener tu mano」は「私はあなたの手を握っていたい」だから「I Wanna Hold Your Hand」。

次の「el dinero…no puede comprame amor」は「お金…私に愛を買うことはできませんは」だから「Can't Buy Me Love」。

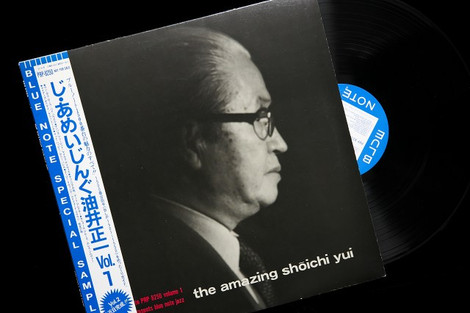

ナンダ、どれも直訳なのね? ジャズ評論家の草分けだった油井正一さんが講談調でブルーノートの1500番台のアルバムを紹介したコンピレーション・アルバム。

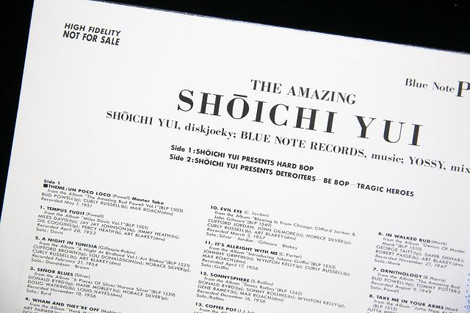

ジャズ評論家の草分けだった油井正一さんが講談調でブルーノートの1500番台のアルバムを紹介したコンピレーション・アルバム。

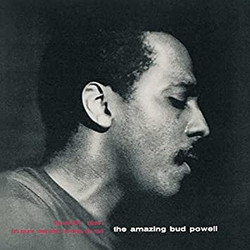

「非売品」なんだけど、中古レコード屋で時折見かけたので私も買った。 ジャケットのデザインはバド・パウエルの『The Amazing Bud Poewll vol.1』と『vol.2』のパロディ。

ジャケットのデザインはバド・パウエルの『The Amazing Bud Poewll vol.1』と『vol.2』のパロディ。

こうして見ると大分違うな…。

このコンピレーション・アルバムの第2弾はソニー・クラークの『Cool Struttin'』をモチーフにしていた。 コレ、うれしいのは裏ジャケも本家のブルーノート盤と同じフォントを使ってそれらしく仕上げているところ。

コレ、うれしいのは裏ジャケも本家のブルーノート盤と同じフォントを使ってそれらしく仕上げているところ。

ブルーノートのコンピレーションCDって、「4000番台集」も併せて一時アホほどたくさん出ていたけど、一体アレは誰が買っていたのであろうか?…私です。

だって中古で2、300円で買えて、BGM代わりにかけておくにはちょうどいいじゃん? <中編>につづく

<中編>につづく

■□■□■□■□■□お知らせ■□■□■□■□■□■□

Marshall Music Store Japan

Marshallのレコード屋さん「マーシャル・ミュージック・ストア・ジャパン」営業中です!

Marshall Recordsのバンドの作品を販売するお店。

Marshall Music Store Japanはコチラ

↓ ↓ ↓

Marshall Music Store Japan