目覚めよヘルレイザーズ!!~HELL FREEZES OVERの新たなる旅立ち <後編:改訂版>

<後編>いきます!

「次の曲は新曲です。

みんな…想像して欲しんだけど、もし10年とか20年の間、意識がなくなってしまって目覚めた時、まわりの景色がどんな風になっているか…そんな曲だ」

曲はRAYくんのベース・ソロから始まった。

曲はRAYくんのベース・ソロから始まった。 曲は「Awakening」。

曲は「Awakening」。

「目覚め」ですな。 20年後の自分か…もうヨボヨボだわ、ヨボヨボ。

20年後の自分か…もうヨボヨボだわ、ヨボヨボ。

でも、生きていればMarshall Blogを続けていたいね。

その頃はブログどころか、パソコンすらなくなってるか…、はたまた、人類がまだ生存しているのか…。 やはり2人のギターをフィーチュア。

やはり2人のギターをフィーチュア。

Tomくんの怒涛のドラミングも見逃せない!

Tomくんの怒涛のドラミングも見逃せない! 続いても新曲で「Killing」(正しくは「The Killing Floor」後述参照)。

続いても新曲で「Killing」(正しくは「The Killing Floor」後述参照)。 ドンドン新曲をブッ込んでくる!

ドンドン新曲をブッ込んでくる!

いいね~。

「音楽家」の一番重要な仕事は「音楽を作ること」だから。

モーツアルトでもベートーヴェンでもストラヴィンスキーでもショスタコーヴィチでも、偉大な音楽家は決まって「多作家」なのだ。

画家も作家も同じ。 今のH.F.O.を見ていると、もう自分たちの音楽を作り出すことが楽しくて仕方がないようだ。

今のH.F.O.を見ていると、もう自分たちの音楽を作り出すことが楽しくて仕方がないようだ。 日本の他のバンドとは違うことをやっているからそれも当然なのだ。

日本の他のバンドとは違うことをやっているからそれも当然なのだ。

誰がナンと言おうとこのまま自分たちの道を突き進むべし!

【後日譚】

【後日譚】

…と、書いたのだが、この記事を公開した後、RYOTOくんが連絡をくれて誤謬を正してくれた。

曲のタイトルは「Killing」ではなくて、正しくは「The Killing Floor」なのだそうだ。

H.F.O.のセットリストは曲名を思いっきり省略していて、この曲には「Killing」とだけ記してあったので、ココにも素直に「Killing」とだけしておいた。

「The Killing Floor」か…。

ハウリン・ウルフですな?

ジミ・ヘンドリックスがオハコにしていた1曲で「居心地の悪い場所」という意味。

H.F.O.の曲はもちろんオリジナルで、タイトルが同じというだけ。

よく勉強しとる!

彼らと同じ年齢で音楽をやっていて「The Killing Floor」という英単語の並びを知っている子って日本にどれぐらいいるんだろう?

もしかして1人もいなかったりして…。

この曲の歌い出しの文句は「♪ I should've quit you a long time ago」という仮定法過去完了の文章。

事実とは異なることを述べて後悔や仮定を表現する日本語にない語法。

意味は「彼女ともっと早く別れておけばよかったナァ」となって、文章に書かれていなくてもネイティブの人たちは「ああ、でも現実的には今も彼女と付き合っていて、(たぶん)ヒドイ目に遭っているんだろうな」というところまで解釈を広げるらしい。

かつての私の愛読書のウチのひとつだった『英文法の謎を解く(ちくま新書刊)』シリーズの副島隆彦先生によれば、この「仮定法過去完了」と「第5文型」が英文法の山場で、「英語」のという言語の中で最もソフィスティケイトされている語法なのだそうだ。

確かに第5文型はムズカシイけど、仮定法の中では過去完了が一番わかりやすくてとても使いやすい。

ところが、こんなこと言われるもんだから緊張してしまって、この語法を使って何かを話そうとする時、いつも身構えてしまうんだよね。

何で英語の話をしたかというと、RYOTOくんが一生懸命勉強しているのを知っているから。

で、この「The Killing Floor」の歌詞をそのまま借用しているのがLed Zeppelin。

そう、「The Lemmon Song」の歌い出しがドンズバ。

いいの、いいの。

いいの、いいの。

先人の偉大な遺産を利用して自分たちのオリジナリティを確立するのは「芸術」の基本だから。

ただし、ロックはブルースの子供ですから、ブルース系の遺産を相続するのが正しい。

でも、日本の場合、ロックのルーツがブルースに根差していないので、遺産の相続の仕方が徐々におかしくなり、完全に血脈(けちみゃく)は狂ってしまい、今となってはロックの香りが全くなくなってしまった。(2021年7月6日放映の『マツコの知らない世界』でSHOW-YAファンのデラックスさんが暗にこのことを語っていたのを私は聞き逃さなかった)

その点、HELL FREEZES OVERは正しい遺産の相続の仕方をしていると思うのです。

さて、書き直しのついでにもうチョット。

上にエラそうに書いたように、好きかどうかは別にして、もちろん私は「Killing Floor」という曲を元から知っています。

だからこの記事を書いていてチラっと「The Killing Floor」のことが頭をよぎったことも確か。

でも、何のためらいもなく新曲のタイトルを「Killing」にしたのには上に書いた以外の理由があったのです。

それはこの写真。

RYOTOくんが着ているTシャツのデザイン。

コレは日本ではほとんど使われなかったソウル・バスがデザインした『シャイニング』のビジュアル。

ソウル・バス大好き。

で、このシャツを思い出したのだ。

つまり、RYOTOくんもキューブリックが好きなのか…と思い込んだワケ。

それと「Killing」と何の関係があるのかというと…

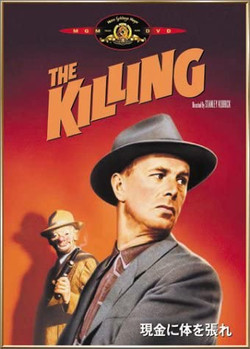

1956年のキューブリックの初期の作品『現金に体を張れ』の原題が「The Killing」なのだ。

1956年のキューブリックの初期の作品『現金に体を張れ』の原題が「The Killing」なのだ。

RYOTOくんがキューブリック・ファンで、このことを知っているかと勝手に想像しちゃったのね。

ま、どっちに転んでもヨカッタ、ヨカッタ。

ところでこの映画、主演がスターリング・ヘイドンという人なんだけど、この人、後に同じキューブリック作品の『博士の異常な愛情(Dr. Strangtelove or How I Learned Ho to Stop Worrying and Love the Bomb)』で「リッパー」という発狂した将軍を演じる。

ところでこの映画、主演がスターリング・ヘイドンという人なんだけど、この人、後に同じキューブリック作品の『博士の異常な愛情(Dr. Strangtelove or How I Learned Ho to Stop Worrying and Love the Bomb)』で「リッパー」という発狂した将軍を演じる。

コレがメチャクチャよかった。

その後、『ゴッドファーザー』にマイケル・コルレオーネを執拗に追い回す悪徳警官マクラスキーを演じたがコレもヨカッタね。

ああ、両方ともまた観たくなってきた!

いえね、アニメやゴジラもいいけど、皆さんにももっとたくさんのいい映画を観てもらいたいと思っていましてね…大きなお世話だけど。

映画は音楽より悲惨な状態にあるからね。

キューブリックがお好きな方はコチラをどうぞ。映画に愛をこめての11本シリーズ!⇒【Shige Blog】イギリス紀行2019 その12 ~ スタンリー・キューブリック展 <vol.1>

新曲からつないだのが愛奏曲のひとつ「Grant You Metal」。

「grant」というのは、ナニかをすることを「かなえてやる」、とか「認めてやる」とかいう意味で、あの複雑で厄介極まりない英文の契約書に必ずと言っていいほど登場する単語。

「そちに'メタル'を与えて進ぜよう」なんて、GAINERくんの雰囲気にピッタリじゃあ~りませんか!

「そちに'メタル'を与えて進ぜよう」なんて、GAINERくんの雰囲気にピッタリじゃあ~りませんか!

この曲は『Marshall GALA2』の時の激演がとても印象的だ。

この曲は『Marshall GALA2』の時の激演がとても印象的だ。 この曲は彼らのセットリストには「G.Y.M.」と記されている。

この曲は彼らのセットリストには「G.Y.M.」と記されている。

そういうところを見るとこの曲がキラー・チューンのひとつに位置付けられているように感じる。

そんな曲だ。 「さっきGAINERが言った通り、肩を抱き合ったりは出来ないけど、今日だけはパーっと遊んで行ってください!」

「さっきGAINERが言った通り、肩を抱き合ったりは出来ないけど、今日だけはパーっと遊んで行ってください!」 「抱き合ったりしなくていいから…気持ちだけひとつにしてくれたらいい。

「抱き合ったりしなくていいから…気持ちだけひとつにしてくれたらいい。

オレたちの『仕事』として、そういうことを伝えたいし…ヘビメタってそういうことだからサ!」

ココでMCの前までの雰囲気とは様子がガラリと変わって、HIROTOMOくんのア・カペラのギター・ソロになった。

ココでMCの前までの雰囲気とは様子がガラリと変わって、HIROTOMOくんのア・カペラのギター・ソロになった。 伝統的なおいしいロック・ギター・フレーズが次から次へと繰り出される。

伝統的なおいしいロック・ギター・フレーズが次から次へと繰り出される。 後半、タッピングを交えてコンテンポラリーな面もアッピールしたが、イングヴェイ以降の速弾き系ギターとは全く異なるスタイルはかえって新鮮だ。

後半、タッピングを交えてコンテンポラリーな面もアッピールしたが、イングヴェイ以降の速弾き系ギターとは全く異なるスタイルはかえって新鮮だ。

説得力があるのだ。 「The Last Frontier」は物静かなイントロから一転して…

「The Last Frontier」は物静かなイントロから一転して… TOMくんのドラムスがハードにドライブするファスト・トラック。

TOMくんのドラムスがハードにドライブするファスト・トラック。 「Go!」と叫んで「to the last frontier」とつなげるところがとても気に入っている。

「Go!」と叫んで「to the last frontier」とつなげるところがとても気に入っている。 もう一発新曲をブッ込んで来た!

もう一発新曲をブッ込んで来た!

「Shred」という曲。 何を切り刻んでいるのかはわからなかったが、言葉としてはこのチームにバッチリなタイトルだ。

何を切り刻んでいるのかはわからなかったが、言葉としてはこのチームにバッチリなタイトルだ。 「さっきの『Killing』は前のベースのTAKUYAの時にも演ったことがあるんだ。

「さっきの『Killing』は前のベースのTAKUYAの時にも演ったことがあるんだ。

今演った『Shred』なんかはセカンド・アルバムに入れるつもりだから楽しみにしてて!

アルバムは来年のXXXぐらいには出せるかな?」

ドンドン作れ~! 「コレ見てよ、コレ!でっかいよね~!」

「コレ見てよ、コレ!でっかいよね~!」

と、GAINERくんがTOMくんのNATALを紹介してくれた!

「コレがココにあるってマジでカッコいい!本日初公開!」

ゲイちゃん、TOMくん、ありがとう! コレがソレ。

コレがソレ。

10"、12"、13"、16"、2x26"のメイプル。 日本でNATALの26"のバス・ドラムは今のところコレだけ。

日本でNATALの26"のバス・ドラムは今のところコレだけ。

日本初上陸。

あ、この「ピアノ・フィニッシュ」という仕上げも「日本初」です。

今ならまだ「日本初の〇〇」の空きがあるNATAL。

鳴りの良いドラム・キットをお探しのドラマーさん、ご連絡お待ちしております!

じゃ、ココでもう一度H.F.O.のバックラインの復習しておこう!

じゃ、ココでもう一度H.F.O.のバックラインの復習しておこう!

今回はHIROTOMOくんのMarshallから。 ヘッドは1983年に発表した「Marshall初の2チャンネル・モデル」の「JCM800 2210」。

ヘッドは1983年に発表した「Marshall初の2チャンネル・モデル」の「JCM800 2210」。 RYOTOくんのMarshallは…

RYOTOくんのMarshallは…

1975年発売の「Marshall初のマスター・ボリューム搭載モデル」の「2203」。

1975年発売の「Marshall初のマスター・ボリューム搭載モデル」の「2203」。 RAYくんのMarshallは…

RAYくんのMarshallは… SUPER LEAD 1959(多分)とDYNAMIC BASS SYSTEMシリーズのキャビネット「7412」。

SUPER LEAD 1959(多分)とDYNAMIC BASS SYSTEMシリーズのキャビネット「7412」。

色々と考えたけど、特に「初」はない。

RAYくん、ゴメン。

あ、あったあった!

アナタ、HELL FREEZES OVERのベーシストとして今日が「初ステージ」じゃないの! そして、ライブは最終コーナーに突入する。

そして、ライブは最終コーナーに突入する。 コレも最初の『SPEED METAL ASSAULT』と『HELLRAISER』の両方に収録された重要な1曲「Hawkeye」。

コレも最初の『SPEED METAL ASSAULT』と『HELLRAISER』の両方に収録された重要な1曲「Hawkeye」。 「鷹の目」ね。

「鷹の目」ね。

「魚の目」は英語で「Corn」だ。残念でした「Fish eye」ではありません。 この曲スゲエな~。

この曲スゲエな~。 度重なる転調に…

度重なる転調に… ギター・バトルからツイン・リードまで聴きどころテンコ盛り。

ギター・バトルからツイン・リードまで聴きどころテンコ盛り。 大サビといえばいいのかな?

大サビといえばいいのかな?

中間部に出て来る歌のメロディがカッコいいんだよね。

今の日本の若いメタル系バンドが作る曲には絶対に出てこないメロディだと思う。

やっぱりこのバンドは「洋楽」でできているのだ。

この曲はスゴイよ…手に汗握るローラーコースター・ソング。 本編最後。

本編最後。

HIROTOMOくんがまたア・カペラで弾くのはBlack Sabbathの「Embryo」。

昔『エンブリヨ』っていう映画があったな…と、なつかしくなって思って調べてみると、ナント、音楽を担当していたのがギル・メレという、ジャズ・ファンの間では『Patterns in Jazz(Blue Note)』というアルバムで知られるサキソフォニストだったことを知った。

ありがとうH.F.O.。

この曲を取り上げてくれなかったら一生知らないで終わっていたわ。 そのまま、Black Sabbathの『Master of Reality』の曲順通り「Children of the Grave」につなげた。

そのまま、Black Sabbathの『Master of Reality』の曲順通り「Children of the Grave」につなげた。 いつもだったら「最後にコピーを持って来るなんて残念!」、となるところなんだけど、ゼンゼン違和感がなくてむしろ自然な流れでいい感じだった!

いつもだったら「最後にコピーを持って来るなんて残念!」、となるところなんだけど、ゼンゼン違和感がなくてむしろ自然な流れでいい感じだった!

このバンドにピッタリの曲…でも、このてーむは断固としてBalck Sabbathテイストのバンドではないと思う。

こういうところがロックのオモシロイところよ。 とにかく彼らの音楽がいかに70年代に通底しているかを証明した形となった本編の締めくくりだった。

とにかく彼らの音楽がいかに70年代に通底しているかを証明した形となった本編の締めくくりだった。

TOMくんのドラム・ソロ。

TOMくんのドラム・ソロ。

ただでさえ重労働であるドラム・パートなのに、疲れ切ったショウの最後の方でソロを演じるのも70年代のロック・コンサートの伝統だ。 この人の場合は「疲れ」は関係なさそうだ。

この人の場合は「疲れ」は関係なさそうだ。

NATALと組んで爆発的なソロを披露してくれた。 アンコールの1曲目は「Burn Your Life」。

アンコールの1曲目は「Burn Your Life」。 コレも『Marshall GALA2』で演奏してくれた重要なナンバー。

コレも『Marshall GALA2』で演奏してくれた重要なナンバー。

GAINERくんの「♪Burn your life」の絶叫が忘れられない! 全編を通じて魂のすべてを注入しているかのような情熱的なギター・ソロを聴かせてくれたRYOTOくん!

全編を通じて魂のすべてを注入しているかのような情熱的なギター・ソロを聴かせてくれたRYOTOくん!

新生HELL FREEZES OVER初のステージの最後を締めくくったのはキラー・チューン「Overwhelm」!

新生HELL FREEZES OVER初のステージの最後を締めくくったのはキラー・チューン「Overwhelm」!

ココでも完璧なシンクロ二ゼーションでギタのヘッドを上げ下げするフォーメーションを見せてくれた。

ココでも完璧なシンクロ二ゼーションでギタのヘッドを上げ下げするフォーメーションを見せてくれた。

これだけ叩くのは大変だろうな~、と思うけどTOMくんは全然ヘッチャラ!

これだけ叩くのは大変だろうな~、と思うけどTOMくんは全然ヘッチャラ!

ソロもヨカッタぜ!

RAYくんもバッチリとフィーチュアされてヨカッタ。

RAYくんもバッチリとフィーチュアされてヨカッタ。

初のステージ大成功! リフにソロにと大活躍だったHIROTOMOくん。

リフにソロにと大活躍だったHIROTOMOくん。

見せ所が満載だった! 全編1時間30分ピッタリの、まさに観る者を完全にオーバーウェルムした充実のメタル・ショウ。

全編1時間30分ピッタリの、まさに観る者を完全にオーバーウェルムした充実のメタル・ショウ。

アッという間だったわ!

内容が濃ければコレぐらいの長さでいいんだよ。

アンコールを入れてもせいぜい2時間。

昔はみんなそうだった。

そんなところや、各人のソロをちりばめた飽きの来ない構成も素晴らしかった。

もうね、後はとにかく辛抱強く続けてくれるのを望むだけ。

RYOTOくんは『Marshall GALA2』の時に「100年残る音楽を作りたい」と言っていた。

先日、今から100年前にどんな曲が作られたか調べたんだけど、「七つの子」とか「赤い靴」あたりの童謡がそれにあたる。

童謡は破天荒に音楽のクォリティが高いからね。

HELL FREEZES OVERもジャンジャンかっこいい曲を作ってその存在を日本のロックの歴史に残して欲しい。

クドイようだけど、まずは続いてくれィ! お疲れさまでした!

お疲れさまでした!

HELL FREEZES OVERの詳しい情報はコチラ⇒OFFICIAl WEBSITE

さて、MarshallではCODEというデジタル・モデリング・アンプのデモ動画をシリーズで制作しています。

『BREAK the CODE』というんだけど、「暗号を解け!」という意味ね。

この辺りの話すでに何十回も書いたんでもう言わないしリンクも張らない。

Marshall Blogのどこかに書いてあります。

近日、HELL FREEZES OVERのギタリスト2人の『BREAK the CODE』を公開します。

近日、HELL FREEZES OVERのギタリスト2人の『BREAK the CODE』を公開します。

先日撮影を終了しました。

大変だったんよ~。

辛抱強く2人は撮影に付き合ってくれました。

乞うご期待!

BREAK the CODEはコチラ⇒YouTube 「Marshall Japan」チャンネル そして、『Marshall GALA2』のHELL FREEZES OVERはコチラ。

そして、『Marshall GALA2』のHELL FREEZES OVERはコチラ。

■□■□■□■□■□■□お知らせ■□■□■□■□■□■□

洋楽を聴こう!

Marshallのレコード屋さん「マーシャル・ミュージック・ストア・ジャパン」営業中です!

Marshall Recordsのバンドの作品を販売するお店。

よろしくお願いします!

Marshall Music Store Japanはコチラ

↓ ↓ ↓

Marshall Music Store Japan