史上最大のMarshallの壁 & ジム・マーシャル・インタビュー

イヤ~、あるもんだね~。

初めて見た時は「こんなもんが残っていたのか!」と相当ビックリした。

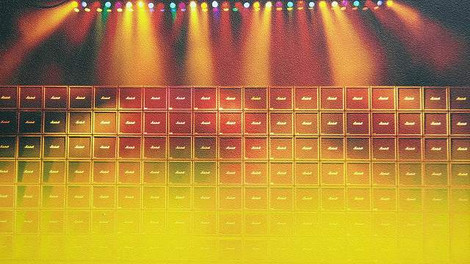

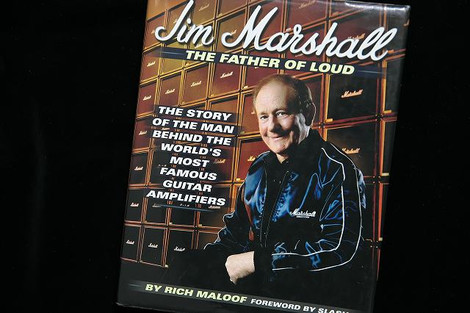

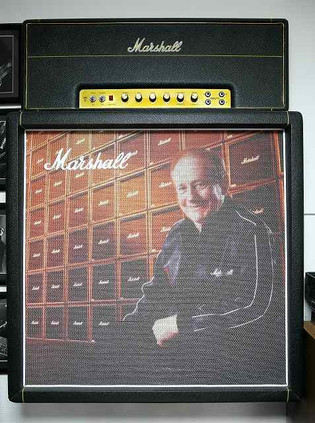

何の話と言うと…コレ。 ジム・マーシャルの伝記本『Father of Loud』の表紙にもなっている巨大な1960Bの壁。

ジム・マーシャルの伝記本『Father of Loud』の表紙にもなっている巨大な1960Bの壁。 私の事務所のシンボルにもなっている。

私の事務所のシンボルにもなっている。

この1960Bの壁は、1992年、Marshallの創業30周年を記念して「ハマースミス・オデオン」の舞台に作られた。

この1960Bの壁は、1992年、Marshallの創業30周年を記念して「ハマースミス・オデオン」の舞台に作られた。

今は「イヴェンティム・アポロ」というカッコ悪い名前になっているハマースミス・オデオンね。

まだCGなんてない時代の撮影だからして、ダミーとはいえ、175個の1960Bを本当に積み上げて撮影した。

ビデオではその設営から解体、撤収までが記録されている。

まずは一度そのビデオをご覧あれ。

まずは一度そのビデオをご覧あれ。

ビデオにはその壁とは全く関係のないジム・マーシャルのインタビューの音声が重ねられてる。

無関係な動画と字幕をいっぺんに見ることはかなり難しいと思われるため、まずは壁が作られていく様をココでご覧頂きたい。

ジムが実にうれしそうにしている姿をお見逃しなく!

本音を言うと、もっともっと長尺で見てみたかった。

ね~、ホントに積んじゃった。

さて、今度はビデオ映像に重ねられているジムのインタビュー。

上にも書いた通り、インタビューの内容はハマースミス・オデオンの映像とは全く無関係だ。 インタビューは2004年、『BBC THREE COUNTIES RADIO』というBBCのローカル・ネットワークでオンエアされた。

インタビューは2004年、『BBC THREE COUNTIES RADIO』というBBCのローカル・ネットワークでオンエアされた。 このローカル局は、Marshallの本拠地であるミルトン・キーンズは当然のこと、ニューポート・パグネル(Aston Martinの工場があるところ)、ルートン(空港があるところ)、レッチワース(Enigma暗号を解読したThe Bombeのパーツを作っていたところ。ロックフェスでおなじみのネブワースの近く)、ヒッチン(レッチワースのとなり)、ダンスタブル(Gary Cooperの生誕地)等々、イングランド中部をカバーしている。

このローカル局は、Marshallの本拠地であるミルトン・キーンズは当然のこと、ニューポート・パグネル(Aston Martinの工場があるところ)、ルートン(空港があるところ)、レッチワース(Enigma暗号を解読したThe Bombeのパーツを作っていたところ。ロックフェスでおなじみのネブワースの近く)、ヒッチン(レッチワースのとなり)、ダンスタブル(Gary Cooperの生誕地)等々、イングランド中部をカバーしている。

実は、上に挙げた地名は全部自分が行ったことがあるところを選っているのですわ。

ちゃんと言うと、Bedfordshire(ベドフォードシャー)、Hertfordshire(ハートフォードシャー)、そしてMarshallの本社があるBuckinghamshire(バッキンガムシャー)の3郡にネットワークするラジオ局だから「Three Counties」なワケ。

イギリスには「州(state)」とか「県(prefecture)」とか「郡(county)」という行政区画がない。

代わりにあるのが「シャー(-shire)」という行政区画。

イギリスの「三大大聖堂」の一角、「ヨーク大聖堂(York Minster)」があるヨークね。

「大聖堂」のクセにここだけは「Minster」っていうんだよな。

生前のジムも言っていたけど、この町は問答無用で美しい(ヨーク訪問記はコチラ⇒Shige Blog)。

ココがあるのは「ヨーク」の「シャー」だから「ヨークシャー」。

「ヨークシャー」というブタの種類があるでしょ?

「ヨークシャー」というブタの種類があるでしょ?

あれは「Yorkshire(ヨークシャー)」が原産だから「ヨークシャー」という。

浅草でよくブタちゃんを散歩させている人がいたけど最近見かけないな…食べちゃったのかな? 犬の「ヨークシャー・テリア」も出身は当然ヨークシャーだ。

犬の「ヨークシャー・テリア」も出身は当然ヨークシャーだ。

スタフォードシャー・ブルテリア」は「Staffordshire」の出身。

スタフォードシャー・ブルテリア」は「Staffordshire」の出身。

コレ、ずいぶんコワい顔をした犬なのね。 Hertfordshireというのは『My Fair Lady』のRoyal Ascot(ロイヤル・アスコット)のシーンでイライザが「Hertford, Hereford and Hampshire hurricanes hardly ever happen」とやる、あのハートフォードね。

Hertfordshireというのは『My Fair Lady』のRoyal Ascot(ロイヤル・アスコット)のシーンでイライザが「Hertford, Hereford and Hampshire hurricanes hardly ever happen」とやる、あのハートフォードね。

ちなみにこの映画の衣装を担当してオスカーをゲットしたのはイギリスの有名なフォトグラファー、「Sir. Cecil Beaton, CBE(セシル・ビートン)」。

ロンドンでビートンの写真展を観に行ったことがあるんだけど、メッチャ素晴らしかった。

イカン、イカン、「シャー」ぐらいでこんなに脱線してたらシャーないな。 インタビュアーは同局の「Big George(ビッグ・ジョージ)」ことGeorge Webley(ジョージ・ウェブリー)。

インタビュアーは同局の「Big George(ビッグ・ジョージ)」ことGeorge Webley(ジョージ・ウェブリー)。

インタビューの中では大変元気にふるまっているが、2011年に53歳で亡くなってしまったそうだ。 久しぶりに聞くジムの声。

久しぶりに聞くジムの声。

よろこんでインタビューに字幕を入れて皆さんに楽しんで頂こうと勇んで英語の聞き取りに取り掛かった。

死んだわ~。

イヤ、マジで大変だったわ。

ジムの英語が聞き取りにくいのは先刻承知だったんだけど、このBig Georgeの英語がまたツラかった。

苦労の末、2人の会話を一言一句、すべて文字に書き起こした。

予備知識が豊富なので、話している内容は正確にわかるんだけど、どうしても聞き取れない、あるいはわからない箇所がいくつもあった。

私はこういうのは徹底的にやらないと気が済まない性質なので、またまたイギリスのマーケティング・チームのフィリッパ女史に助け舟を出してもらった。

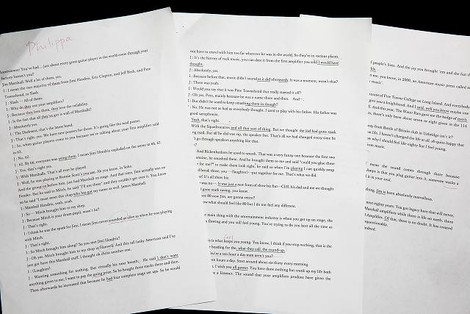

下の写真のように聞き取れない箇所はアンダーラインにして、そこを埋めてもらい、かつ誤謬を正してもらったのだ。

フィリッパは私の原稿を見て、「スゴイ!よくここまでやったわね!大したものね!」とすごくホメてくれた。

恐らく彼女は私が「ホメられると伸びるタイプ」ということを知っているのだろう…イヤイヤ、人間は全員そうだよね?

「怒られて伸びる」ヤツなんてほとんどいないって!

でもフィリッパの賛辞はまんざらウソでもなく、2人のつぶやく(mumble)ようにしてブッ速くしゃべる英語には彼女にも聞き取るのが難しい箇所があったし、知らないことも含まれていてGoogleの助けを借りたそうだ。

しかし…イギリス英語ってはいいね。

そうして、聞き取ることができたのはいいんだけど、それを日本語字幕に当てはめるのにまたエラく苦労した。

英語の達人が字幕を見たら「オイオイ」という箇所もあるかも知れないけど、ま、ジムと一緒に仕事をした人間として彼の気持ちを意訳した…ということで許してくだされ。

コレで言い訳も完了。 で、このインタビューには少々唐突に感じる箇所がいくつかある。

で、このインタビューには少々唐突に感じる箇所がいくつかある。

それもそのハズ、元は38分半にもわたる長尺な内容で、それを切りに切って6分弱に縮めたモノなのだ。

その元のインタビューは、2004年に行われ、後に下の写真のようなCDにして関係者に配布された。

いつこのCDを頂いたのかはチョット覚えていないんだけど、大事に保管してあったのを思い出し、全編聞いてみた。

おかげさまで2人の英語に慣れていたせいか、比較的にラクに聞き通すことができた。

コレをアソコまで編集した人…エラい!

元のインタビューには、ジムの幼少の頃の話やアンプ製作に至るまでの話、真空管の話、今は亡き私の友達やかつての運転手の名前まで出てきて聞いていてグッと来てしまった。

そして、話がMarshallアンプ誕生のクダリになると何度も名前が出て来るのが、Pete Townshend、Big Jim Sullivan…そしてRitchie Blackmoreの3人の名前。

Big GeorgeがDeep Purpleの名前を出すと、「ああ、リッチーは私のドラムの教え子の学校のバンドでギターを弾いてたよ」ぐらいの扱いでオモシロい。

コレは他の機会にも書いているけど、ナゼ、若者がわざわざロンドンの外れにあるジムの楽器店に足を伸ばしたか…。

このインタビューでジムは「みんなロンドンの楽器店がstupid(バカ)だからと言ってうちに来たんだ」と言っている。

「stupid」というのは同じ「バカ」でも「fool」や「idiot」と違い、相手を怒らすような「バカ」を指すらしい。

その心は「ロンドンの楽器屋はクラシックやジャズのお客さんを大切にしてロックンロールを認めようとしない」というワケ。

ところが、先日『名所めぐり』で「Denmark Street」をやったでしょ?

調べてみて、この時代のCharing CrossやDenmark Streetの楽器店がロックをバカにしていたような雰囲気は一切感じられなかった。

どういうことかと言うと、多分ですよ…コレはものすごい短期間に「ロック」という音楽が爆発的に普及したということを示しているのではなかろうか?

だから、ジムにはそうとう先見の明があったのと、やっぱりMarshallというブランドにとってジミ・ヘンドリックスの存在は計り知れないほど大きかったのではなかろうか。

ああ、イギリスはたまらなくオモシロい!

内容的にはどれもこれも知っている話だけど、こうしてあらためてジムの声と口調で話を聞くと大変感慨深い。

ますますMarshallが好きになる。

Denmark Streetの記事はコチラ⇒【Marshall Blog】変わりゆくロンドン

はい、もう1回ビデオを見て頂きましょう。

はい、もう1回ビデオを見て頂きましょう。

今度はジムの声を聞きながら字幕を読んで頂きたいんだけど、インタビューをもっと楽しむために若干の解説を付け加えさせて頂いた。

興味のある人はどうぞ。

0:29 The Darknessのポスター

当時ジムはこのポスターのことをよく言っていた。

恐らく、当時の総理大臣であったトニー・ブレアが、お気に入りのバンドとして「The Darkness」を挙げていたため、ジムはこのバンドに親近感を持っていたのではあるまいか?

ジムはブレア首相のことを「トニー」と呼んでいたからね。

それとは別に、ジムがよく使っていたイタリアン・レストランのシェフの名前がトニーだった。

どこかの会食の席で「トニー、トニー」というのでてっきりそのシェフのことを言っているのかと思っていたら、イギリスの総理大臣のことだった…なんてことがあった。

ジムが言っているポスターのことはよく覚えている。

何せフランクフルトで何千枚もクルクル巻いて輪ゴムで止めたからね。

皆さんにお見せしようとインターネットで探したんだけど出てこなかった。

私もThe Darknessが好きで、サマーソニックで来日した時に写真を撮らせてもらった時はうれしかった。

ちなみにMarshall RecordsのRewsは去年、The Darknessのツアーの前座で一緒に全英を回ったが、最後までできたのかな?

ちなみにMarshall RecordsのRewsは去年、The Darknessのツアーの前座で一緒に全英を回ったが、最後までできたのかな?

0:53 ジミ・ヘンドリックスのこと

ジミが初めてMarshallを弾いたというソーホーの「Ronnie Scott's」。

コレは去年のようす。 コレはもうずいぶん前の写真だけど、店の中はこんな感じ。

コレはもうずいぶん前の写真だけど、店の中はこんな感じ。

ジミは人生の最後に演奏した場所もココだった。

詳しいことはそのウチにやる『ジミ・ヘンドリックス特集』で! ここではジムはジミのことを「tall and lanky(長身で痩せこけた)」と形容しているが、ジミはものすごく礼儀正しかった…と生前のジムは私に教えてくれたことがあった。

ここではジムはジミのことを「tall and lanky(長身で痩せこけた)」と形容しているが、ジミはものすごく礼儀正しかった…と生前のジムは私に教えてくれたことがあった。

下の写真はジミが訪れたハンウェルのジムの2号店があった場所。

この時の写真があればヨカッタのにね~。

でもそれはムリ。

まだジミがブレイクする前の話だからね。

インタビューで言っている通り、「しめしめ、スタックが売れたぞ!」ぐらいにしか思わなかったんだろうな。

コレ、ミッチじゃなくて、チャス・チャンドラーがお店に連れて行っていいれば話はまた違ったかも知れないね。

The Animalsはすでにその時世界的なバンドだったから。

2:46 王立空軍バンド

字幕はこうしておいたが、ジムは「Squadronaires(スクワッドロネアーズ)」と言っている。

コレはフィリッパも初めて耳にした言葉で、グーグルで調べてくれた。

第二次世界大戦中から戦後まで続いた空軍のオーケストラで、正式な名称は「The Royal Air Force Dance Orchestra」。

なるほど、サキソフォンのパートにCliff Townshend(クリフ・タウンゼンド)、すなわちThe Whoのピートのお父さんの名前がクレジットされている。

2:48 英語

「キリコンスタークマッド」と聞こえる。

コレがまったくわからなかった。バンドの名前か?

闇に葬っちゃおうかと思ったんだけど、後でもう1回出てきたもんだから、フィリッパに教えてもらった。

ジムが言っているのは「The kid had gone stark raving mad」。

「stark raving mad」で「常道を逸する」という意味なのだそうだ。

80~90年代によく使われた表現だそうで、今ではほとんど耳にしないのだとか…だからわからなかったのか~(ウソ)。

2:59 リッケンバッカー

上で紹介した「Denmark Street」の記事を読んでいらっしゃる方には、ジムとリッケンバッカーの関係がおわかりだと思います…ね~。

3:25 ショウほど素敵な商売はない

ジムが「There was no」まで言ったところでGeorgeがそれを遮ってしまうが、ジムは「There was no business like show bisuness」と言おうとしたのではなかろうか?

元の時制は現在だけど、もちろんコレは「ショウほど素敵な商売はない」のこと。

ジムが亡くなる前年に家を訪ねた時、車イスに座って私にはわからない古~いモノクロのハリウッド映画をひとりでおとなしく観ていたのがとても印象的だった。

4:13 1日10時間働く

かつてはMarshallの本社に行くと、執務室で熱心に帳簿に目を通しているジムの姿をみかけたものだ。

NAMMやフランクフルト、また楽器フェアでも積極的にサイン会に臨んでいたジム。

サイン会にはジムなりの流儀があって、フランクフルトの時なんかは、なんとなく周囲の人が「触らぬ神にたたりなし」みたいな雰囲気だったな。

それだけ真剣に、また熱心に取り組んでいた。

日本では、人間は生まれてから死ぬまで3万回自分の名前を書くと言われているが、ジムは一体何回サインしたかね~。

5:12 ウォーター・ラッツ

「ウォーター・ラッツ」というのは、正式名称を「Grand Order of Water Rats」といって、イギリスのショウ・ビジネスの関係者で構成する慈善団体。

1889年にロンドンで設立された。

ある時、私はジムがいつも同じペンダントを首から下げていることに気づき、そのペンダントについて尋ねた。

するとジムは「ん?コレかい?コレはね、ウォーター・ラッツの会員が身に着けるものなんだよ」とすごくうれしそうに説明してくれた。

下の写真で襟に付けている金色のバッジがウォーター・ラッツの会員の証。

そうしたウォーター・ラッツのトレードマークが写り込んでいる写真が世に出ると、いくらかの寄付をしなければならない…とかなんとか、そんなような説明をしてくれた。

ナゼか私に「ボブ・ホープは会長だったんだよ」と教えてくれたんだけど、私がボブ・ホープを知っていると思ったのかな?

もちろん「Road to(=珍道中)シリーズ」は好きですけどね。

なるほど、コレの会員がスゴイんだわ。

チョット書くと故人では…チャップリン、ピーター・ローレ、ピーター・セラーズ、ダニー・ケイ、ローレル&ハーディ、ハワード・キール、バート・ウィードン…等々。

バートはジムのお友達のギタリストで、私は奥さんともどもフランクフルトで何度もご一緒させて頂いた。

今のミュージシャンのメンバーとしては、リック・ウェイクマン、ブライアン・メイ、ロイ・ウッドなどの名前が挙げられる。

ジムが亡くなった時、Marshallを使わないブライアン・メイから弔辞が来ていたのはウォーター・ラッツの関係だった。

「シゲ、月曜にリック・ウェイクマンが工場に来るけど会っていくか?」なんてこともあった。

1日前に日本に帰らなくてはならなかったので断念!

5:25 アクスブリッジ

ココでGeorgeは「Battle of Britain Club in Uxbridge」と言っているんだけど、コレはわからなかった。

「Battle of Britain」は有名な第二次世界大戦中のドイツ空軍との戦い。

「Uxbridge」はMarshallアンプ発祥の地。

フィリッパによると、恐らく「Battle of Britain」に関係した人達が集まるクラブがUxbridgeにあるのではないか…とのこと。

確かにそういう向きはあるようなのだが、どうしてGeorgeがこのことをジムに言うのか、その関係がわからなかった。 ま、ココまでやるもんだから、もう時間がかかっちゃって、かかっちゃって…。

ま、ココまでやるもんだから、もう時間がかかっちゃって、かかっちゃって…。

面倒な仕事だったけど、ジムの声を聞いていたら懐かしくなっちゃって、思い出を交えながら解説を加えさせて頂いた次第。

ということで、今度は字幕を読みながらジムのインタビューをお楽しみください。

Marshallってホントにいいもんですね…サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ。

(協力:Philippa Neath Thank you very much for your great support, Philippa!! I couldn't make it without your help!)

(協力:Philippa Neath Thank you very much for your great support, Philippa!! I couldn't make it without your help!)