【イギリス-ロック名所めぐり】vol.53~変わりゆくロンドン <その4>デンマーク・ストリート(前編)

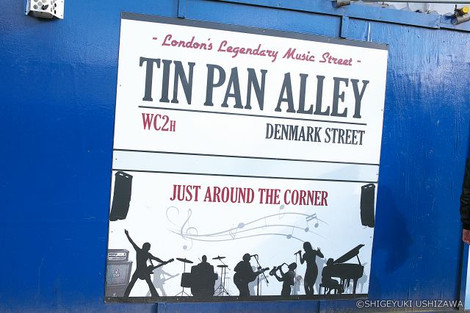

前回紹介した「トッテナム・コート・ロード(Tottenham Court Road)」の工事現場の迂回路にかけられていた標識。

「London's Legendary Music Street TIN PAN ALLEY(ロンドンの伝説の音楽の道 ティン・パン・アレイ)」と銘打っているのは「Denmark Street(デンマーク・ストリート)」。

も~、この『名所めぐり』で一体何回やれば気が済むんだ?…という感じだけどまたやる。

ココも変貌が盛んでしてね。

新しく仕入れた知識を交えて、今一度この「ロンドンの音楽の道」を案内させて頂きたい。

この標識は5年前に撮ったモノ。

ココで注目して頂きたいのは、赤い文字で書かれた「JUST AROUND THE CORNER」と左下のギターアンプのイラスト。

このアンプがMarshallではない理由がある。

それにはビジネス上の問題が絡んでいるのだ。 前の記事で「トッテナム・コート・ロードとソーホーという名前は覚えておいて!」って書いたでしょ?

前の記事で「トッテナム・コート・ロードとソーホーという名前は覚えておいて!」って書いたでしょ?

というのはコレ。

こんなことを歌った曲がある。

Down the way from the Tottenham Court Road

Just round the corner from old Soho

There's a place where the publishers go

If you don't know which way to go

Just open your ears and follow your nose

Cos the street is shakin' from the tapping of toes

You can hear that music play anytime on any day

Every rhythm, every way

トッテナム・コート・ロードのすぐ近く

いつものソーホーから行ってチョット曲がったところ

出版社が並んでいるところ

どう行ったらいいのか分からなければ

耳を澄ませて 鼻をきかせてごらん

つま先を鳴らす音で通りが揺れているから

いつでも、いつの日も音楽を演っているところ

あらゆるリズムで、あらゆるスタイルで…

この「いつでも音楽に満ち溢れている通り」がデンマーク・ストリート。

曲はThe Kinks。タイトルはドンズバの「Denmark Street」。

ね、「トッテナム・コート・ロード」に「ソーホー」に「Just around the corner」。

この最初の4小節は、Ray Daviesが「トッテナム・コート・ロード」という固有名詞を使いたいがために作ったメロディなのではないか?と思いたくなるほどバッチリとマッチしている。

口にしてとても気持ちがいい。

それに「Just around the corner」だなんて、この標識を作った人は絶対にThe Kinksを知っているハズだ。

そして、この曲を知っている通行人は標識を見てニヤリとするだろう。

いいな~、ロンドン。

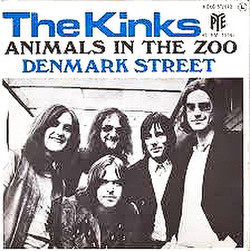

下は1971年にフランスでリリースされたThe Kinksのシングル盤。

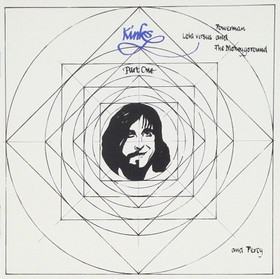

A面の「Animals in the Zoo」よりカップリングで収録された「Denmark Street」の方がゼンゼンいいと思うんですけど…。 アルバム単位では1970年のThe Kinksの8枚目のスタジオ・アルバム『Laura Versus Powerman and the Moneygoround, Part One(ローラ対パワーマン、マネーゴーラウンド組第一回戦)』に収録されている。

アルバム単位では1970年のThe Kinksの8枚目のスタジオ・アルバム『Laura Versus Powerman and the Moneygoround, Part One(ローラ対パワーマン、マネーゴーラウンド組第一回戦)』に収録されている。

大ヒット曲の「Laura」が収録されているアルバムね。

そういえば「Laura」にも「old Soho」という歌詞が出て来る。

前々回に「ソーホー」をまた取り上げたけど、ロンドンっ子にとってはソーホーがいいんだろうネェ。

このようにThe Kinksにはロンドンの固有名詞を歌詞に取り込んだ曲がいくつもあって、コレが実に楽しい。

ロンドン好きにはどうにもタマらんのよ!

もちろん詞だけでなく、曲がどれも最高にいいからね。 …ということで、チョイとそこまで…デンマーク・ストリートまで!

…ということで、チョイとそこまで…デンマーク・ストリートまで!

ココはトッテナム・コート・ロードの交差点からチャリング・クロス・ロードを少し行ったところ。 歌詞にあるように、このオレンジ色の看板のお店を左に曲がれば…

歌詞にあるように、このオレンジ色の看板のお店を左に曲がれば… その「いつでも音楽に溢れた」ところ。

その「いつでも音楽に溢れた」ところ。

え…コレが?

このサビれた何の変哲もない180mほどのチッポケな通りがイギリスの「ティン・パン・アレイ」?

そうなの…コレがデンマーク・ストリートなの。 通りの名前は17世紀の終わり頃、「George of Denmark(ジョージ・オブ・デンマーク)」にちなんで名づけられた。

通りの名前は17世紀の終わり頃、「George of Denmark(ジョージ・オブ・デンマーク)」にちなんで名づけられた。

ジョージはデンマーク国王フレゼリク3世の次男坊。

アン女王の王配。

「王配」とは平たく言うと、「女王様のダンナ」のこと。

もうイギリスの歴史ってのは「アン」だの「メアリー」だのがいつの時代もゾロゾロ出て来てサッパリ覚えられん!

そもそもヘンリー八世の奥さんだって6人のウチ2人が「アン」、3人が「キャサリン」、違うのは3番目のお妃「ジェーン」だけだからね。

今ココでやっている「アン女王」は、在位したのが1702~1707年で、最後のイングランド(ウェールズ含む)とスコットランドの女王にして、最初のグレートブリテン王国(Kingdom of Great Britain)の女王…言葉で説明するとこういう風になる。

ココは旗で説明した方がわかりやすいかも?

この赤いイングランドの国旗と…

こういう風になった時代の一番偉い人がアン女王←今ココ。

こういう風になった時代の一番偉い人がアン女王←今ココ。

つまり、このアンが女王の時にイングランドとスコットランドがひっついて今のイギリスの基盤になったんだね。 その後、北アイルランドが併合されて今の国旗になったというワケ。

その後、北アイルランドが併合されて今の国旗になったというワケ。 コレは全く知らなかったんだけど、1930年代には日本人が経営する本屋やレストラン、美容室やホテルが出来て、デンマーク・ストリートは「リトル・トーキョー」の異名を取ったのだそうだ。

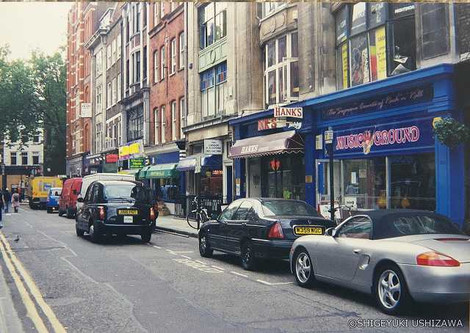

コレは全く知らなかったんだけど、1930年代には日本人が経営する本屋やレストラン、美容室やホテルが出来て、デンマーク・ストリートは「リトル・トーキョー」の異名を取ったのだそうだ。 コレは私が撮った一番古いデンマーク・ストリートの写真。

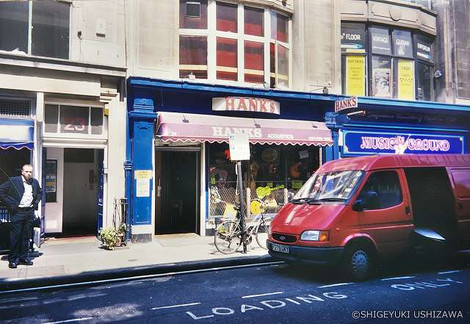

コレは私が撮った一番古いデンマーク・ストリートの写真。

2002年、初めてロンドンを訪れた時の風景。

イギリス・ナンバーワンの楽器屋街…日本で言えば御茶ノ水。

さっき通って来たチャリングクロスは日本の神保町。

楽器屋街と古本屋街がくっついているなんて日本とまったく同じじゃん?

この時は特に「さびれている」というイメージはなかったな。

仲良しだったMarshallのスティーブが連れて来てくれた。

スティーブはMarshallを退職した後、不幸にしてこの世を去ってしまったが、この時に私に紹介してくれた美しいガールフレンドとはfacebookで今でもつながっている。

3人でピザを食べに行ってね。

ココには出さないけど今でもその時に撮った写真を大切に保管している。 この頃はアコースティック楽器をメインに取り扱う「HANK'S」がこんな感じだった。

この頃はアコースティック楽器をメインに取り扱う「HANK'S」がこんな感じだった。

写っているこの青い看板の建物をよく見ておいてね。 この頃はデンマーク・ストリートの外、つまりチャリング・クロス・ロードにもいくつかの楽器店が盛んに営業していた。

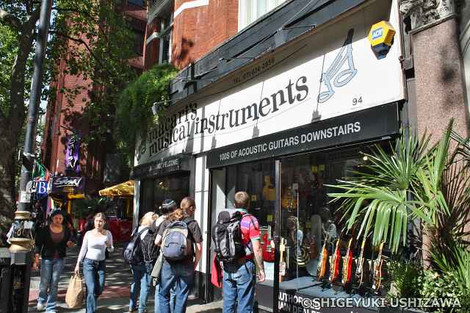

この頃はデンマーク・ストリートの外、つまりチャリング・クロス・ロードにもいくつかの楽器店が盛んに営業していた。

上に出て来たスティーブはその昔、この「Macari's」でアルバイトをしていた。

スティーブがココへ連れて来てくれたのは、たまたまJohn Entwistleが亡くなった翌日のことで、店内はその話で持ち切りだった。 このturnkeyという店は1階がデジタル楽器売り場で、2階がアナログ楽器の売り場になっていて、結構Marshallが並んでいたが今はもうない。

このturnkeyという店は1階がデジタル楽器売り場で、2階がアナログ楽器の売り場になっていて、結構Marshallが並んでいたが今はもうない。

ツブれた。

下の写真はツブれた後に撮った写真。

「TO LET」とは「貸室あり」という意味。

「トイレ」じゃないからね。 またデンマーク・ストリートに戻る。

またデンマーク・ストリートに戻る。

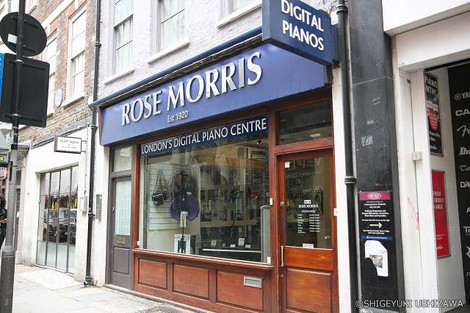

チャリング・クロス・ロードから通りに入ってすぐの右側。

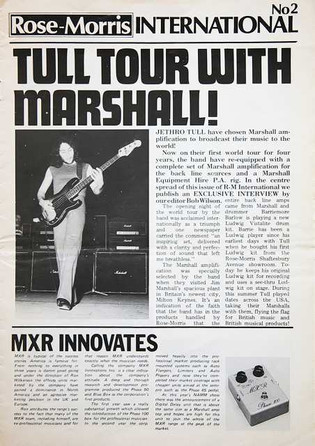

「Rose Morris(ローズ・モーリス)」というお店。

私が最初に来た時は確かこの1店舗だけしかなかった。 今ではもう1店構えていて、お店によって取扱い商品を分けている。

今ではもう1店構えていて、お店によって取扱い商品を分けている。

このローズ・モーリスはコアなMarshallファンの方にはおなじみの名前だろう。

昔はチャリング・クロスにあった老舗の楽器店で、1964年にリッケンバッカーの輸入販売代理店となり、その他にも色々なブラントの楽器を取り扱っていた。

そして、1966年からMarshallの販売総代理店となった。

かつてジムは何かのインタビューで(BBCラジオだったかな?)、ジムは当時ピート・タウンゼンドがブッ壊したMarshallだけでなく、リッケンバッカーのギターも修理していたと言っていた。

なるほど、それにはきっとローズ・モーリスとの関係もあったのであろう。

「販売総代理店」…「総」だからね。

国の内外を問わず、Marshallの作った商品はすべてこのローズ・モーリスを通して販売された。

その際、ローズ・モーリスは法外なマージンを乗せていた。

それでもバンバン売れたワケだから、Marshallのギター・アンプはとてつもなく大きな求心力のある商品だったのだろう。

何せ時の音楽を変えた楽器だからね。

それなのに、Marshallの儲けはチョビっとだった。

日本でも昔はMarshallって本当に高かったからね~。

でも日本の場合は、ローズ・モーリスの暴利だけが原因ではなく、ポンドに対する円の為替レートが不利であったことに加え、関税がガッツリかけられていたこともあったようだ。

今にして思えば、きっと日本の音響機器メーカーを育成するために政府が採っていた措置だったのであろう。

だからMarshallは自分が作った商品を自分の好きなように販売することができなかった。

仕方ない、ジムがそういう契約をしちゃったんだから。

その結果、「コレはMarshallじゃないんだから好きにやらせてもらいますよ!」と、「Park」や「NARB」や「KITCHEN-Marshall」というMarshall自信による類似ブランドが誕生した。

今だからこそ「ナンだってジムはそんなツマらない契約をしてしまったんだ?」と思うでしょう?

やはりローズ・モーリスは1920年創業の老舗だけに、当時は強力な営業力があったように見えたのではなかろうか?

Marshallは時代の音楽の変化に合わせて1959や1960等、JTM45に続くモデルを何としても販路を世界に拡大したかったんでしょう。

そこでローズ・モーリスの力を借りたのではなかろうか?

ジャパネットより何十年も先に「良いモノをより安く」自分の商品を販売したかったジム・マーシャルにとってこのローズ・モーリスとの契約は大きな後悔となった。 生前、ジムはよく「『スタック』という言葉を最初に使ったのは私なんだよ、フォッフォッフォッ」と私に言っていた。

生前、ジムはよく「『スタック』という言葉を最初に使ったのは私なんだよ、フォッフォッフォッ」と私に言っていた。

ところが、ローズ・モーリスはこの「スタック」という表現を使いたがらず、アンプ・ヘッドとスピーカー・キャビネットが別々になっている仕様を「セットアップ」と呼んだ。

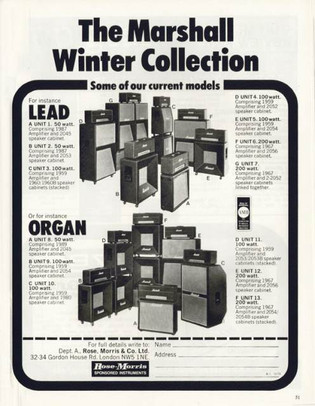

下は当時のローズ・モーリス制作のMarshallのカタログ。

「ウインター・コレクション」だなんて、まるでアパレルだな。

コレ、「LEAD」という呼び方もローズ・モーリスによるものだったのかナァ?

「LEAD」というのは「ギター」のことね。

PAやオルガン用のアンプも当時は重要な商品群だった。

そして「1959」だの、「2203」だのの4ケタのモデル・ナンバーもローズ・モーリスの仕事。

「UNIT〇〇」も同様だ。

Marshallはこのあたりに関与していない…というか、「ボク、売る人。キミ、作る人」という具合にMarshalは販売政策に全く関与できなかったのかも知れない。

ところで、このMarshallのモデル・ナンバーね。

ところで、このMarshallのモデル・ナンバーね。

「1959」、「1960」、1974…一体この4桁の数字はどこから来たんだ?どうやって決めているんだ?…と不思議に思う人はきっと少なくないでしょう?

「19」始まりの番号なので、一瞬「そのモデルが発表された年」と思うかも知れない。

ブ~!違います!

1959や1962が発売になったのは1965年のこと。

発売年とモデル・ナンバーには一切関連性がない…ま、このことはご存知の人も多いハズ。

よくMarshall Blogでやるのは、例えば1959の定義は「100W、マスター・ボリュームなし、4インプット」で、そういう仕様のモデルは赤かろうが、三角だろうが、すべて「1959」と呼ぶことになっている…というヤツ。

同じように「100W、マスター・ボリュームつき、2インプット」仕様のモデルは「2203」ね。

コレはMarshall一番のベテラン社員から教わったので間違いではないだろう…というか、後追いでそう定義づけたのであろう。

しからば、ローズ・モーリスは1959等の4ケタの数字をどこから持ってきたか…。

ココで話は「リッケンバッカー」に飛ぶ。

私はビートルズは大好きなんだけど、リッケンバッカーというギターに興味を持ったことがなくて今まで生きて来て一度も触ったことがない。

決してキラっているワケではないんですよ。

周囲にもオーナーがいなくて、本当にそういう機会がなかっただけ。

それゆえ、この年になるまでリッケンバッカーのモデル・ナンバーなんて全く知らなかった。

今回初めて知るに…リッケンバッカーは母国アメリカでは3ケタの数字を使ってモデルにナンバーを割り当てていたが、前述のようにイギリスで輸入代理店を務めていたローズ・モーリスは、特注でボディに「fホール」を付けさせて独自に4ケタのモデル・ナンバーを割り振っていた。

今風に言えば「ローズ・モーリス限定オリジナル・モデル」ね。

例えばコレ。

12弦のピート・タウンゼント・モデル。

本国アメリカでは「360」という型番なのかな?

しかし、ローズ・モーリスはこのモデルに「1993」というモデル・ナンバーを付与した。

「1993」、「いちきゅうきゅうさん」…なんかMarshallチームの皆さんには馴染みやすい数字じゃない? じゃコレは?

じゃコレは?

下は何年か前に出たモーターヘッドのLemmyのシグネチャー・モデルなんだけど、元は「Super Bass」という名前の100Wのモデルで与えられたモデル・ナンバーは「1992」だった。

どうですか?

Marshallの「1992」、リッケンバッカーの「1993」。

もうピンと来たでしょ?

そう、ローズ・モーリスはブランドに関係なく、また商品の特性も全く無視して取り扱う商品に片っ端から連番を割り当てていたのだ。

だから、1959の周辺りと言えば…

1958:ギター用2x10"コンボ

1959:ギター用100Wヘッド

1960:ギター用4x12"キャビネット

1961:ギター用4x10"コンボ

1962:ギター用2x12"コンボ

1963:PA用50Wヘッド(8インプット)

1964:ギター/ベース用50Wヘッド

1965:JCM800ギター用キャビネット

1966:PA用MAJOR・ヘッド 1967:ギター用MAJOR・ヘッド

1967:ギター用MAJOR・ヘッド 1968:PA用100Wヘッド

1968:PA用100Wヘッド

1969:PA用4x12"キャビネット

:

:

と、1974年に1年間だけ製造した1x12"キャビネットの「1995」までほぼ連番で何がしかのモデルが存在していた。

その後は1975年の「2203」に番号はジャンプする。

その間の番号はヨソの会社の製品に付けられたのであろう。 恥ずかしながらヒョンなことからリッケンバッカーのイギリスでのモデル・ナンバーことを知ってこのシステムに気づいた次第。

恥ずかしながらヒョンなことからリッケンバッカーのイギリスでのモデル・ナンバーことを知ってこのシステムに気づいた次第。

ま、この推測に確信はあったけれど、もし間違えていたら大変だと思い誰かに確認したくなった。

もうMarshallの本社にはこの辺りのことを知っている古い人がほとんどいないので、さて一体誰に訊いたらよいのやら…。

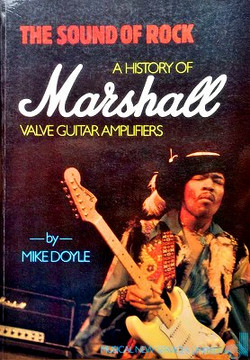

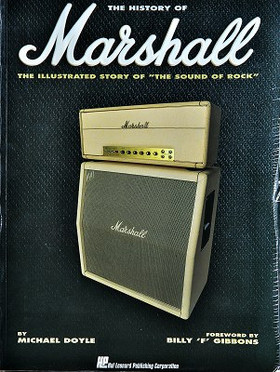

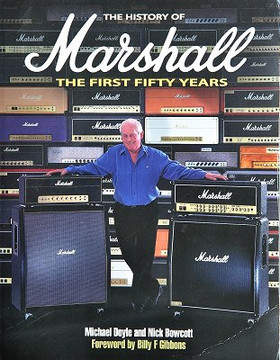

そこで思い出したのがこの本。 そして、この本。

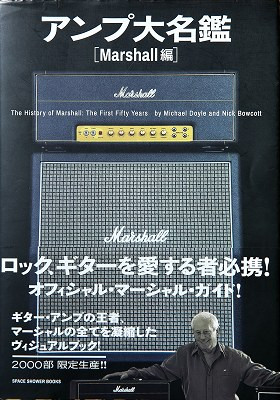

そして、この本。 さらにこの本。

さらにこの本。 上の日本語版を監修したのがワタシ。

上の日本語版を監修したのがワタシ。 そんな関係があったので、このナンバリングの疑問を解いてくれるのは、「これらの本を書いたマイケル・ドイルしかいない!」と思いたち、すぐにアメリカにメールをしてみた。

そんな関係があったので、このナンバリングの疑問を解いてくれるのは、「これらの本を書いたマイケル・ドイルしかいない!」と思いたち、すぐにアメリカにメールをしてみた。

下は今年のNAMMの時の写真。

向かって右はMarshall GALAでおなじみのジョナサン・エラリーMarshall社社長。

一番左は、昔一緒に仕事をしていたJC(ジャン・クロード)。

ウチに遊びに来てくれたこともある大の仲良し。

今ではそのJCとマイケルの職場が偶然同じで(誰もが知っているアメリカ最大の楽器屋さん)、「アナタの書いた本の日本語版を監修した日本人が私の友人で、今Marshallのブースにいるよ」と、私に引き合わせるためにJCがマイケルを連れて来てくれた。

当然エラリー社長はマイケルのことをよく知っているので4人で記念撮影と相成った。

マイケルはとても丁重に私の仕事に対するお礼を述べてくれた。

こんなことがあったので、マイケルに今回質問を投げかけることができた。 マイケルにその質問を認めてメールを送ると直ちに返信があった。

マイケルにその質問を認めてメールを送ると直ちに返信があった。

彼の答えは「まったくShigeの指摘通りです。ローズ・モーリスは自分たちが取り扱うオリジナル商品に片っ端から連続で番号を振っていたんです。

このことは生前のケン・ブランから直接聞いているので間違いありません。

以前、どこかに書いたことがあったんだけど…それがどこだったか忘れちゃった!」という返事。

推測通りだった。

だから、ローズ・モーリスの事務所の中で…

「オイ、こないだのMarshallのベーアンって何番にしたっけ?」

「あの100Wのヤツか?アレは1992だったぞ」

「了解!それじゃ今度のピートのリッケンの12弦は1993でいいな?」

「いいんじゃん?」

…という会話があったのかも知れない。

ロックの歴史の一部を作った「1959」とか、「1987」とか、金科玉条に取り扱っているモデル・ナンバーがこんな風にして採番されていたなんて…正直チョット興ざめするナァ。

ちなみにJTM45はローズ・モーリスがMarshallを取り扱う以前のモデルだし、1912や1922のようなモデルはローズ・モーリスから離れた後にリリースした商品なのでMarshallがモデル名を付けている。

ただ、いくつかの疑問が残っていて…(以下、⇒以降のイタリック体の部分はは後に書き足した疑問に対する返答。ある資料を手に入れたことによりそれらが明らかになったのだ)

①Marshallがローズ・モーリスと契約したのは1966年であるにもかかわらず、1959や1960等の1965年に発売されたモデルにローズ・モーリスがモデル・ナンバーを与えているのはナゼか?⇒「1959」を開発したのは1995年だったが、発売は1966年だった。

②1959が発売された翌年の1967年にリリースされた20WのPA用ヘッド(通称「PA20」)に1917という1959より若い番号が振られていること。

欠番になっていたのを後から補ったのだろうか?⇒「1917」は20WのPA用アンプで楕円型のスピーカーを搭載したコラム・スピーカーとペアで販売されていた。

確証はないが、後に番号が空いていることを発見してさかのぼって採番したのだと推測する。

この辺り、中小企業のやることなので自由度が高かったのだろう。

こうした順番の入り繰りは他にも例があるようだ。

チョット今マイクから名前が出たので…。

下は2012年に開催された『ジム・マーシャルの生涯を祝う会』でご一緒させて頂いた故ケン・ブラン氏と。

一度でいいからお会いしたかったのでこの時はとてもうれしかった。

ケンはこの6年後の2018年3月他界した。

この写真を撮ってくれたのは今「COLBY」という自分のアンプ・ブランドを運営している「ミッチ・コルビー」氏。

この時ミッチが私をケンに引き合わせてくれたのだ。 下はローズ・モーリスが発行していたフリー・ペーパー。

下はローズ・モーリスが発行していたフリー・ペーパー。

過去に一度、Marshall Blogでゾロゾロと紹介したことがあったが、今回、まだ表に出したことがないモノがいくつか出て来た。

それが結構オモシロくて…近々それをネタに1本編もうかと思っている。

ね、Jethro TullはMarshallなんだよ。

さて、ジムが後悔したローズ・モーリスとの15年契約。

Marshallは一計を案じた。

60年代の後半から70年代の前半にかけて、Marshallが生み出すパワフルなギター・サウンドがロックに大革命が起こす。

Led ZeppelinやDeep Purpleに代表されるハード・ロック時代=歪み天国の時代である。

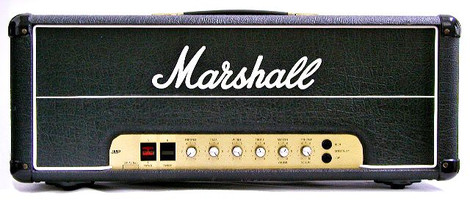

Marshallはマスター・ボリュームというテクノロジーを導入し、従来のアンプよりより小さい音量でより歪むモデルを1975年に発表する。

100W、マスター・ボリュームつき、2インプット仕様の「2203」だ。

日本では2203のことを「はっぴゃく、はっぴゃく」と呼んでいるが、JCM800シリーズが登場する前から2203はあったのよ。

コレはSUPERBLOODのオカヒロちゃんが所有している1975製の2203。 アレ、日本では不思議と「はっぴゃく」は2203、「きゅうひゃく」は4100、「にせん」はDSLが同義語になっているんだよね。時々…

アレ、日本では不思議と「はっぴゃく」は2203、「きゅうひゃく」は4100、「にせん」はDSLが同義語になっているんだよね。時々…

「Marshallを使ってます!」

「ああ、どうもありがとう!で、どのモデルを使っているの?」

「『にせん』です!」

「DSL?TSL?」

「はあ?ナニ言ってんだかわかんない。『にせん』を使っているんですけど…」

「……(絶句)。やっぱマーシャルだよね~!」

なんてことがあるんですよ。

Marshallに「にせん」という名前のモデルはありません。

2203は下のような「JMP 2203」期を経て…

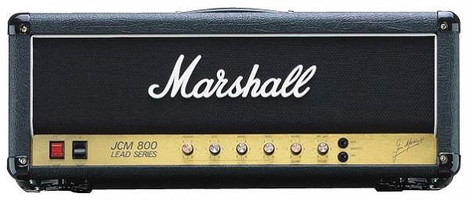

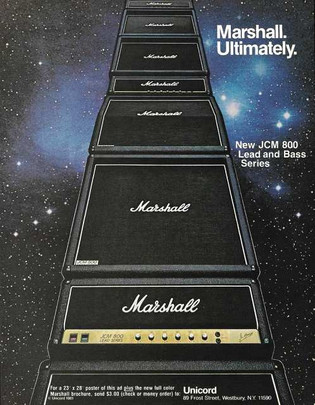

1981年、ローズ・モーリスとの契約が終了したのと同時にMarshallは下の新しい2203を中心にした新しいラインナップ「JCM800」シリーズを発表する。

1981年、ローズ・モーリスとの契約が終了したのと同時にMarshallは下の新しい2203を中心にした新しいラインナップ「JCM800」シリーズを発表する。

James Charles Marshall…ん~、思いっきりジムの名前をフィーチュアしちゃって!

ローズ・モーリスにはズッ~っと隠していたワケ。

フロント・パネルにジムのサインをあしらったのは「Marshallはオレの会社じゃけんね!もうローズ・モーリスの世話にはならんけんね!」とアッピールしたかったかのように見える。

この端から端までガバチョと開いたフロント・パネルを擁するルックスは、当時のギタリストにとってインパクトが生半可じゃなかったらしい。

でも、ブラック、ゴールド、ホワイトの「Marshallトリコロール」はキッチリ踏襲した。

この完璧なカラー・コーディネーションはジム・マーシャルの偉大な発明だよ。

悪いんだけど、コピーのメーカーさん、マネしないでくれますか?

あ、コレをマネしているからコピーなんだ。

1981年といえばマイルスが来日した年だな?

この時の新宿のコンサートは行っておけばヨカッタ…。

私は大学生だったけど、JCM800のことはゼンゼン知らなかった。

当時私はJMP時代の1959と1960AXを使っていた。

アメリカでもこんな広告を作ってMarshallの新しい門出を祝った。

アメリカでもこんな広告を作ってMarshallの新しい門出を祝った。

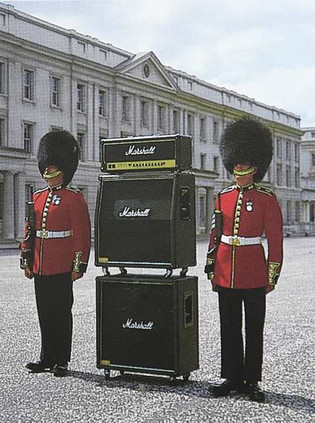

恐らくデンマーク・ストリートも「JCM800シリーズ」で大いに盛り上がったことだろう。 そして、JCM800シリーズは世界中で大ヒットし、Marshallは莫大な外貨を獲得し、1984年にエリザベス女王から勲章を授かった。(写真のフル・スタックはJCM900だけどね)

そして、JCM800シリーズは世界中で大ヒットし、Marshallは莫大な外貨を獲得し、1984年にエリザベス女王から勲章を授かった。(写真のフル・スタックはJCM900だけどね)

チョット、もう疲れちゃったのでココでおしまい。

チョット、もう疲れちゃったのでココでおしまい。

でも、デンマーク・ストリートのお話はまだ続く。

スゴい話を見つけちゃったのです。

お楽しみに。

コリャまだまだHipgnosisにたどり着けそうにないな。

<つづく>