【イギリス-ロック名所めぐり】vol.54~変わりゆくロンドン <その5>デンマーク・ストリート(中編)

前回、Marshallの1959や1960等のモデル・ナンバーがどのように生まれたのかを書いた。

過去、日本においてそんな記述が一度だってあったであろうか!…と、Marshallファンから快哉の声が寄せられるかと思っていたら……アラ?

見事にナンの反応もなかったワイ!

皆さん、こういうことに興味がおありでないということがよくわかった。

イヤ、こういうのも最早ビデオでやらないとダメなのか?

「ハイ、どうもMarashallのシゲどぅぇぇぇす!」とか言って。

イヤね、「何年製の1959はスイッチがどうした」とか「トランスがどっち向いてる」とかいうことを追いかけているよりよっぽどオモシロイし、大切なことだと思うんだけどな~。

そうした昔のマイナーな仕様の変更は、「パーツの在庫を切れていたからあり合わせのモノをくっ付けただけ」なんてことがほとんどなんよ。

Marshall社は中小企業だからして、そうしたマイナーな仕様の変更は避けられなかっただけの話。

そもそもこの『名所めぐり』自体が人気ないからな…でも、私は記事を作っていてコレが一番オモシロいし、時間をかけて広範囲にわたって色んなことを調べるので、とても自分自身の勉強になる。

「読んだ音楽ファンが得をするMarshall Blog」だぞ!…ナンチャッテ。

いつか、ロンドンで『Shigeさんとめぐるロンドン・ロック名所ツアー』のガイドをやりたいと思っているんだ。

この年じゃもう無理か…。

でもやっぱりミュージシャンの方はコレを読んで頂いている方が多くいらっしゃって、「いつかみんなでロンドンとMarshallの工場に行こう!」なんて話を時折しています。

さて、前回紹介した、1966年から1981年までMarshallの総販売元を務めたローズ・モーリスの隣のビルの壁についているプラーク。

赤い矢印のところね。 かかっているのはこんなプラーク。

かかっているのはこんなプラーク。

「この通りは『ティン・パン・アレイ』 1911-1992でした。

イギリス音楽出版社や作曲家の本拠地で、それらの関係者が集った『The Giaconda』はココにありました」 ココで言う「ティン・パン・アレイ」は細野さんのバンドじゃありませんからね。

ココで言う「ティン・パン・アレイ」は細野さんのバンドじゃありませんからね。

1890年代の後半から1950年代の半ばまで栄えた、ニューヨークはマンハッタンの西28丁目にあった音楽出版社が立ち並んでいた通りが「ティン・パン・アレイ」。

それのイギリス版がデンマーク・ストリートでした…ということを表している。

かつてはこの通りにドバ~っと音楽出版社が並んでいたというワケ。 そして、このプラークがかかっている建物には「The Giaconda Cafe」というカフェがあった。

そして、このプラークがかかっている建物には「The Giaconda Cafe」というカフェがあった。

デヴィッド・ボウイがDavy Jonesの名で最初のバック・バンド、The Lower Thirdsのメンバーを集めたり、スモール・フェイセズのオリジナル・メンバーが会した場所だという。

Al Lee、すなわち今のAlbert Leeがこの店で働いていたという。

「David Robert Jones」というのはボウイの本名ね。

メッチャ平凡じゃね?

話は一旦ニューヨークの「ティン・パン・アレイ」に飛ぶ。

話は一旦ニューヨークの「ティン・パン・アレイ」に飛ぶ。

昔は音楽を再生する装置が普及していなかったので、自分たちで演奏して音楽を楽しむのが普通だった。

お父さんの弾くピアノを囲んで、ブロードウェイのミュージカルの曲を家族みんなで歌って楽しんだんだネェ。

いわゆる日本にはない「シート・ミュージック」の文化ってヤツ。

音楽出版社が立ち並びティン・パン・アレイは、そうした曲をサンプルとしてピアノの生演奏で聴かせたり、自分の曲を売り込んだりと、まさにキンクスが「Denmark Street」で歌っているように一日中音楽に溢れかえっていた通りだったワケ。

当時のティン・パン・アレイでは、ジョージ・ガーシュインやら、コール・ポーターやら、リチャード・ロジャースやら、ハロルド・アーレンやら、挙げだしたらキリがないほどたくさんのモノスゴイ作曲家たちがいて、腕によりをかけて作った多くの名曲がティン・パン・アレイからリリースされていった。

下のジョージ・ガーシュインの伝記映画『アメリカ交響楽(Rhapsody in Blue)』にはそうしたティン・パン・アレイの様子がよく描かれている。

スゴイよ。

まだまだ新しい音楽がドンドン出てきている時代なので、すべてをやり尽くしてしまった終末感漂う今の音楽業界とは活気が違う。

この作品、残念ながら「映画」としては大してオモシロくない。

この手の映画では何と言っても『グレン・ミラー物語』がナンバーワンだ。

でも、アル・ジョルソンや実際にガーシュインの親友だったというピアニスト、オスカー・レヴァント(『巴里のアメリカ人』のピアニストね)が実名で出演しているのがうれしい。

また、セルゲイ・ラフマニノフやヤッシャ・ハイフェッツ、モーリス・ラヴェルなんかも出て来る。

作曲の勉強をしようとガーシュインがパリのラヴェルを訪ねると、「二流のラヴェルになるよりも、一流のガーシュインでいた方がいい」とか言われて体よく弟子入りを断られた有名な話もチャンと出て来る。

ラストシーンのオスカー・レヴァントの大俯瞰にも注目。

野外のコンサート会場で「Rhapsody in Blue」を弾くレヴァントの手のクローズアップから、ドンドンカメラが引いて行き、ピアノ、オーケストラを見下ろし、果ては会場全体を俯瞰してしまう。

もちろんワンカット。

今から75年前の映画だからね。

当然ドローンなんかない時代。

専門家に言わせると、どこかでスチールに入れ替わっているんだとか…でもいくら見てもそのつなぎ目がわからないらしい。

結局、このシーンはでもどうやって撮ったのかが正確にはわかっていないのだそうだ…と言われていたのがかなり前の話なので、今では明らかになっているかも知れない。 チョットここで脱線。

チョットここで脱線。

以前にも書いたことがあったと思うが、ラヴェルとガーシュインの関係。

下は私が持っているジャン・ジャック・カントロフが弾くラヴェルの「ヴァイオリン・ソナタ」のCD。

24か25歳の時だから、もう30年以上前に梅田の新阪急ビルの地下のクラシック専門のレコード屋で買った。

コレの第2楽章の「Blues」を聴いた時の話。

「二流のラヴェル」云々の話は元から知っていたもんだから、「あ~あ~、やっちゃったよ、ラヴェル!」と結構ブったまげた。

ナゼなら、それがガーシュインの「Summertime(サマータイム)」にソックリだったのだ!

…と思ったら、ラヴェルは1927年、「Summertime」が挿入されているオペラ『Porgy abd Bess(ポーギーとベス)』は1935年。

ラヴェルの方が先だった!

イエイエ、パクリかどうかはわかりませんけどね。

コレもロマン、ロマン。

とにかく、この「ヴァイオリン・ソナタ」はカッコいいです。

もうひとつ、ティン・パン・アレイの作曲家の伝記映画を…コール・ポーターの『夜も昼も(Night and Day)』。

まぁ、いくらなんでもホンモノのコール・ポーターはケーリー・グラントほどはカッコよくなかったろう。

でも、コール・ポーターの曲はどれもトコトン素晴らしい。

このあたりの作曲家はみんなクラシックくずれだからね。

クラシックじゃ食えないからブロードウェイ・ミュージカルの音楽を作っていた。

クルト・ワイルだとか、ちょっと後のバーンスタインなんかもそう。

だから曲のクォリティがベラボーに高い。

みんなユダヤの方。

だからこれらの音楽を題材にしたジャズは「黒人とユダヤ人が作った音楽」と説く人もいる。

私もそう思う。

なんたって「音楽」は「曲」だから。

そして、ポール・マッカートニーとか、レイ・デイヴィスとか、その辺りの人たちは間違いなくティン・パン・アレイの曲を勉強していると思う。

イヤ、きっと親が聴いていて、自然に耳に入って来たんだろうね。

ポールが15歳の時に造ったという「When I'm Sixty-Four」なんていい例でしょう。

Wings時代の「You gave me the Answer」とか。

The Kinksだって「Alcohol」とか、ロックンロールの曲でもチョット他とは違う感じがする…だからオモシロい。

ま、コレは私見だけど、ポピュラー音楽というものは、ティン・パン・アレイの時代にすべて完結していると思うんだよね。

後は異種配合と順列組み合わせとテクノロジーの進歩でココまで来たと考えている。

ま、エンターテイメントはそういうモノか?

ところで、この映画…正直言うと何度も挑戦したのだが最後まで観たことがない。

ナゼか?…ツマらないからだ!

でも、この作品の存在によって、アメリカ人にとってコール・ポーターが大切な音楽家であることが理解できる。

ハイ、話題は次にイギリスのテレビの話に移りますよ~。

2002年に私が初めてロンドンを訪れた時のこと。

オルドゲート・イーストというタワーブリッジの近くのインド人街の真ん中にあったホテルの部屋に入って、まずテレビのスイッチを入れた。

その瞬間に流れて来たのは10ccの「Life is a Minestrone」。

時間は7時ぐらい。

放送局はBBC。

他の記事にも書いている通り、私は大の10ccファンゆえとてもうれしかったし、初めて訪れたヨソの国での不安を一気に吹っ飛ばしてくれた。

もちろん、昔のビデオ・クリップを流しているだけなんだけど、そんなゴールデンタイムに国営放送が27年も前のロックのヒット曲をゴールデン・タイムに放映していることに驚き、そして感動した。

「コリャ、いいところへ来たワイ」って。

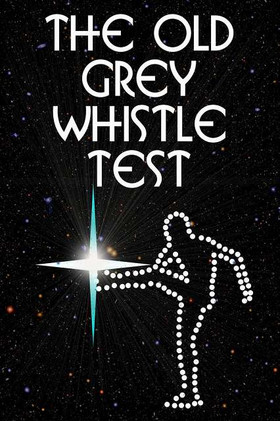

その10ccのビデオの元ネタはBBCの「The Old Whistle Grey Test」ではなかったか?(調べてみると、どうも違うようだが、ココではそういうことにして強引に話を進めることにする)

「The Old Whistle Grey Test」は1971年から1988年までBBC2で放映された深夜枠の音楽番組。

「The Old Whistle Grey Test」は1971年から1988年までBBC2で放映された深夜枠の音楽番組。

今、YouTubeにそのビデオがウジャウジャ上がっているので、コアな音楽ファンであれば『THE OLD GREY WHISTLE TEST』というサインをバックに演奏しているロックの黄金時代に活躍したバンドの姿を見たことがあるだろう。

まぁ、その時代に活躍したバンドで出ていないバンドはないぐらいたくさんのバンドが出演している。

国営放送だもんね~。

『モンティ・パイソン』や『Mr.ビーン』の放送局だもんね~。

スゴイなぁ。

「BBCをぶっ壊す!」という人がイギリスにいないのも当然だ。

で、この『THE OLD GREY WHISTLE TEST』という番組名ね。

コレ、どういう意味か…。

「whisle」は「口笛」。

「test」は普通に「テスト」。

「old grey」というのは、灰色っぽい服を身にまとった警備員なんかをやっていそうな初老の人のこと。

ティン・パン・アレイに来たその初老の紳士に曲を聴かせる。

そして、その紳士がその曲のメロディを口笛で吹くことができれば、その曲はヒットの可能性大…というテスト。

要するにキャッチー度の調査をするワケですな。

もしかして、本場のティン・パン・アレイとゴッチャになっているかも知れないんだけど、コレは初老の紳士に限らず、ティン・パン・アレイのメッセンジャー・ボーイ、すなわち「使いっ走り」を対象にした、という記述をどこかで読んだ気がする。

それと、私よりズット年上の昔の仕事仲間で、ケントの「Gravesend(グレイヴスエンド)」というところに住むロンという人がいた。

スゲエ早口のイギリス英語で、聞き取るのにいつも四苦八苦したものだった。

そんな彼がティン・パン・アレイにいたのかどうかは知らないが、やはり子供の頃から音楽の業界にいてミュージシャンの使い走りの仕事をしていたそうだ。

よくミック・ジャガーなんかのお使いをした…なんて話をしていた。

そんな話からすると、口笛のテストを受けさせられたのは「old grey」は初老の紳士だけではなかったのではないかと想像するワケ。 この番組には有名なホストがいた。

この番組には有名なホストがいた。

2代目として登板したBob Harris(ボブ・ハリス)という人。

ボブはホンニャラした優しい語り口が特徴で「Whispering Bob(ささやきのボブ)」とアダ名されていた。

でもね、物事を正直に言いすぎてしまい、時には若い人たちからヒンシュクを買うこともあったのだそうだ。

例えばRoxy Music。

初めて番組に出演した時に「Style over substance(中身より格好だけ)」と酷評してしまったらしい。

また、New York Dolesには「Mock rock(ロックもどき)」と…。

私はRoxy Musicが好きなので弁護すると、個性がそれだけ強烈でボブの感性が追いつかなかったのでは?なんて思いたい。

気に食わないなら出さなきゃいいと思うけど、それにしてもですよ、国の公共電波を使って平気で出演するバンドの批評をしてしまうなんてスゴイと思わない?

こんなこと日本のテレビじゃ絶対に考えられないでしょう。

もうどんなバンドでも「アーティスト、アーティスト」と崇め奉るだけだもんね…最もそうすることが正しいとも思うんだけど。

それでも、こういう話を聞くと、やはりエンターテイメントに対する民度が日本とはケタ違いに高いということを感じてしまう。

そんなボブが朝のワイドショーに出演している動画があったので貼り付けておいた。

ボブの優しい口調に注目。

番組はBBC Oneで朝6時から毎日放送している『Breakfast』。

玉川さんは出ないにしろ、私、この番組が大好きでイギリスにいる間は毎朝必ず見ている。

だって思いもよらない人がボッコリ出てきたりするんだもん。

例えばこの動物福祉活動家のメイさん。

「メイちゃ~ん」って、この人Queenだよ。

Queenのギタリスト。

コレ、この日は2012年の50周年コンサートの前日だったの。

コレ、この日は2012年の50周年コンサートの前日だったの。

「明日、Marshallの50周年記念のコンサートが開かれます!」というシーン。

ジムはBBCのラジオなんかにも出演しているし、この数年後にはBBCでMarshallのドキュメンタリーを制作したからね。 ウチの社長も当然出演。

ウチの社長も当然出演。

8年前ともなると若いね。

BREAKFASTさん、ジョンの綴りが違ってますよ!

本名は「Jonathan」なので、正しいディミニュティヴは「Jon」です。

そして、その工場に来てくれたのは…ボブ・ハリス!

そして、その工場に来てくれたのは…ボブ・ハリス! 何年か前の話だけど、奥様後同伴でミルトン・キーンズを訪ねて来てくれた。

何年か前の話だけど、奥様後同伴でミルトン・キーンズを訪ねて来てくれた。

向かって右はMarshall Recordsのヘッド、スティーブ・タネット。

タネさんも業界では古い人なので、ボブが来たのはその関係だったのだろう。

数え切れないぐらいMarshallは「Old Grey Whistle Test」で活躍したからね。

デンマーク・ストリートに戻って…ことの起こりは1911年にローレンス・ライトという人がデンマーク・ストリートに音楽出版社を開いたことだった。

デンマーク・ストリートに戻って…ことの起こりは1911年にローレンス・ライトという人がデンマーク・ストリートに音楽出版社を開いたことだった。

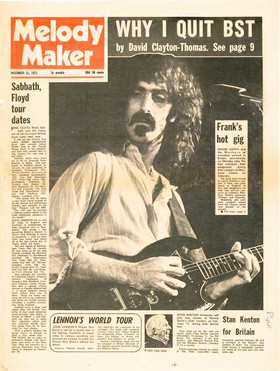

このローレンス・ライトという人は1926年に「メロディ・メイカー」誌を発刊した人。

その後、デンマーク・ストリートにウジャウジャと音楽出版社が集まり出し、1950年代の終わりごろまでイギリスの「音楽のメッカ」として隆盛を極めた。

ハハハ、「私がナゼBSTを辞めたか」…デヴィッド・クレイトン・トーマスのインタビューなんて出ている。

「Sabbath、Floydのツアー日程」か…。

「フランクのホット・ギグ」…この1971年のイギリスのツアーはあのモントルーの火事の後だったので特別「hot」なワケ。

「Smoke on the Water」のアレね。

そして、このツアーのロンドン公演、レインボー・シアターでファンにステージから突き落とされて大ケガを負ってしまう。

1971年ザッパ受難の年のMelody Maker誌。

その「Rainbow Theatre(レインボー・シアター)」。

その「Rainbow Theatre(レインボー・シアター)」。

これは去年撮った写真なんだけど、ココはいつ来てもゼンゼン変わらんな~。

今でも新興宗教団体の施設。

NME(New Music Express)も1952年にこの地で生まれている。

NME(New Music Express)も1952年にこの地で生まれている。

さて、そんなデンマーク・ストリートの音楽出版社たちも1960年代に入ると急速に没落して行ってしまう。

さて、そんなデンマーク・ストリートの音楽出版社たちも1960年代に入ると急速に没落して行ってしまう。

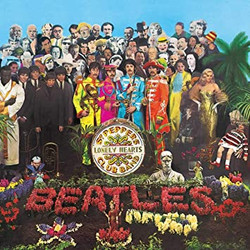

ビートルズをはじめ、自分たちで作曲をするミュージシャンが時代の表舞台に立ち始めたのだ。

一方で、デンマーク・ストリートの音楽関係者は従来の感覚にしがみつき、そうした新しい才能を認めようとしなかった。

当時、ロンドンで創作活動をしていたポール・サイモンは「The Sound of Silence」や「Homeward Bound」すら「こんなもんは売れやしない」と認めてもらえなかったという。

エルトンジョンの最初のシングルにして、「名曲」としてロック史上にその名を残す「Your Song(僕の歌は君の歌)」がデンマーク・ストリートで生まれたことはよく知られている。

エルトン・ジョンは1963年当時、デンマーク・ストリートの音楽出版社に勤めていた。

ある朝、その出版社の屋上でエルトンが来るのを待っていたバーニー・トウピンが書いた詩が「Your Song」なのだそうだ。

「♪ I sat on the roof and kicked off the moss(屋上に座ってコケを蹴飛ばす)」というのがまさにそのパート。

そして、1974年の『Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy』。

そして、1974年の『Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy』。

エルトン・ジョンとバーニー・トウピンのこのアルバムってビルボード200史上、「初登場で1位」を獲得した初めてのアルバムなんだって?

エルトンとバーニーの下積み時代を綴ったコンセプト・アルバム。

その中の「Bitter Fingers」という曲。

アルバムの中で私はこの曲が一番好き。

それにこういう歌詞が出て来る。

「bitter finger(苦い指)」というのがわからなかったんだけど、そのまま当てはめれば…

「♪It's hard to write a song with bitter fingers(苦い指で曲を書くのは大変だ)

So much to prove, so few to tell you why(証明するのはたやすいけれど、説明するのは厄介だ)

Those old die-hards in Denmark street start laughing(奴ら、デンマーク・ストリートのガンコオヤジが笑いすことだろう」…みたいな?

やっぱりそうだったんだね。

このジャケットってクレジットはされていないけど、ヒプノシスが噛んでいるんですってネェ。

音楽出版社の衰退をヨソにデンマーク・ストリートにはスタジオができ始めた。

音楽出版社の衰退をヨソにデンマーク・ストリートにはスタジオができ始めた。

有名な「Regent Sounds Studio」のオープンは1961年。

はじめは音楽出版社が権利を持つ曲をレコーディングして納めるためのモノだった。

The Rolling Stonesの1964年のファースト・アルバムとセカンド・アルバムの大半はRegent Sound Studioでレコーディングされた。

The Rolling Stonesの1964年のファースト・アルバムとセカンド・アルバムの大半はRegent Sound Studioでレコーディングされた。

ストーンズのマネージャーのアンドリュー・ルーグ・オールダムのお気に入りで、頻繁にこのスタジオを使っていた縁だった。 ローリング・ストーンズのファースト・アルバムの成功により「Regent Sounds Studio」はその名を知られることになり、大繁盛!

ローリング・ストーンズのファースト・アルバムの成功により「Regent Sounds Studio」はその名を知られることになり、大繁盛!

レコーディングだけでなく、リハーサルやデモ音源制作の場として、ジミ・ヘンドリックスやエルトン・ジョン、デヴィッド・ボウイ等々、多くの人気アーティストに利用された。

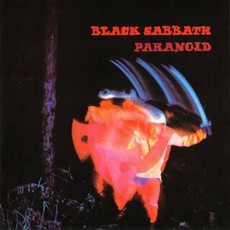

Black Sabbathの最初の2枚もRegentで録音している。

Black Sabbathの最初の2枚もRegentで録音している。

他にも、The Bee Gees、The Troggs、Slade、Tom Jones、The Yardbirds、Herman's Hermits、Brian Poole and the Tremolos、Mott The Hoople等々がこのスタジオでシングル盤をレコーディングした。

他にも、The Bee Gees、The Troggs、Slade、Tom Jones、The Yardbirds、Herman's Hermits、Brian Poole and the Tremolos、Mott The Hoople等々がこのスタジオでシングル盤をレコーディングした。

あ、The Who の『Quick One』の一部もココで録音されたらしい。

Regent Studioは規模を拡大し、トッテナム・コートロードに最も大きなスタジオを建造。

Regent Studioは規模を拡大し、トッテナム・コートロードに最も大きなスタジオを建造。

一時はアビーロードやオリンピックやトライデントをしのぐ勢いだったらしい。

この頃はどこのスタジオも大繁盛だった。

オモシロいのは「Fixing a Hole」の一部はそのトッテナム・コートロードのRegentで録音したんだって。

ナゼかと言うと、アビィロード・スタジオがイッパイでどうしても予約できなかったらしい。

天下のビートルズでもかよッ?! ジミー・ペイジやジョン・ポール・ジョーンズはスタジオ・ミュージシャンとして毎日いくつものレコーディングを掛け持ちして当時大忙しだったんだって。

ジミー・ペイジやジョン・ポール・ジョーンズはスタジオ・ミュージシャンとして毎日いくつものレコーディングを掛け持ちして当時大忙しだったんだって。

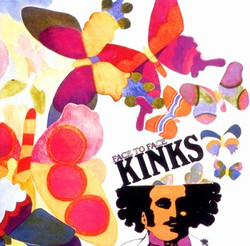

キンクスの1966年のアルバム『Face to Face』にそんなセッション・ミュージシャンのことを歌った曲がある。

その名も「Session Man」。

「♪彼の考えには一銭も払われない、ただ弾くだけ

彼はセッションマン

コード進行家

トップ・ミュージシャン

毎日違うスタジオで演奏だ」

と、多忙を極めた当時のスタジオ・ミュージシャンをからかって歌っている。

いい曲です。

そんな強力なスタジオも80年代に入るとパタリと勢いが失せてスタジオを廃業してしまった。

そんな強力なスタジオも80年代に入るとパタリと勢いが失せてスタジオを廃業してしまった。

Regent Sound Studioも今は楽器屋さん。

変わりゆきますな~。

変わりゆきますな~。

こんな自転車最近見ないね。

お巡りさんでもこんなの乗ってないでしょ?

昔は座布団を巻いた真ん中の横棒に乗せてもらってお父さんと2人乗りをしたよね。

しばらくして身体が大きくなってもサドルが高くて座れないもんだから、真ん中の三角ところに片足を入れて向こう側のペダルを踏んだものだ。

「三角乗り」と言ってね。 <後編>につづく

<後編>につづく