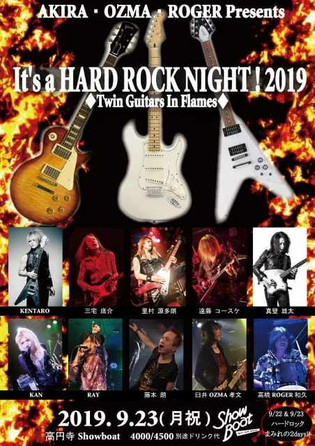

ハードロックだヨ!Marshall集合~It's a HARD ROCk NIGHT! 2019

やっぱり「Rock」という音楽って「ハードロック」なんじゃないかと思う。

やっぱり「Rock」という音楽って「ハードロック」なんじゃないかと思う。

「ロック=ハードロック」ではないによせ、かなりコアな部分をを握っているのは、数多いロックのジャンルの中でもナンダカンダ言って「ハードロック」だろう。

他の記事にも書いたように私が一番好きなロックのスタイルは「プログレッシブ・ロック」なんだけど、その名が示す通り「プログレッシブ=進歩的な、前進的な」という意味だから、一旦前進して定着してしまうとそれは「プログレッシブ」ではなくなっちゃうじゃん?

そのうち「変拍子=プログレッシブ・ロック」という風な図式が出来上がって来て、「プログレッシブ・ロック」という言葉の解釈がどうしようもなくイビツになっていると思うのだ。

やっぱプログレッシブ・ロックってサ、King Crimsonとか、Yesとか、ELPとか、Pink Floydとか、Soft Machineを筆頭にくくったカンタベリーと呼ばれるイギリス独特の音楽のことだと信じるワケ。

だから、「メタル」という表現がつくにしてもDreamTheaterみたいな音楽が「プログレッシブ」という括りで語られることや、若者が「コレが『プログレッシブ・ロック』ってヤツか…」と勘違いされることがガマンならないのね。

そこへ行くと「ハード・ロック」なんていいじゃない。

「ハード」な「ロック」だよ。

ムズカシイことなんかひとつもない。

「ハード」ならいいんだから。

え?…どこからが「ハード」かって?

そんなこたぁ知らん。

コレもプログレッシブ・ロックと同じで、世の中の音楽が時代と共に激しくなってくると、従前のハードなロックが「ハード」なロックではなくなってくるもんね。

そこで、「ハードロック」の定義としてこういうのはどうだろう?

「Marshallがなければ誕生しなかったであろうひとつのロックのスタイル」

コレ、事実でしょう?

そういうこともあって、最終的にはかつて夢中になった70年代前半までの「ハードロック」こそが私にとっての「ロック」なのかも知らんナァ。

でもですよ…またプログレとの比較になっちゃうんだけど、「一番好きなプログレッシブ・ロック・バンドは?」と訊かれた時、少数派が多数存在するような気がする。

例えば私はジャズ色と民族音楽テイスト濃いことからがイタリアのAreaだったりするんだけど、「一番好きなハードロク・バンドは?」の問いの答えはLed ZeppelinとかDeep PurpleとかWhitesnakeとか、スゴク一極集中するような気がするんだけどどうだろう?

そんなことないか?

タマタマ私の周囲がそういう感じなだけか?

さて、今日レポートはそんなハードロックが主役のコンサートのレポート。

元X-RAYの藤本朗、臼井孝文、そしてロジャー高橋の各氏が主催する『It's a HARD ROCk NIGHT』。

副題に『Twin Guitars In Flames』…「燃えたぎるツイン・ギター」ってか。

いいね~。

ギタリストを2人ずつ擁する3つのチームが登場してMarshallで暴れ狂って頂いた!

このイベントは先日レポートした『Welcome to THE ROCKS HEAVEN』の翌日に開催されたモノでOZMAさんは2晩連続での登板となった。 まずは冒頭に藤本さんからご挨拶。

まずは冒頭に藤本さんからご挨拶。

そして、最初に登場したのはScorpionsの曲を演奏するチーム。

そして、最初に登場したのはScorpionsの曲を演奏するチーム。

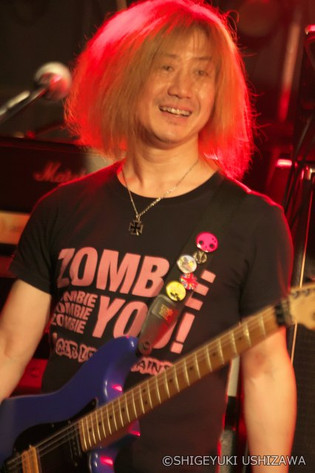

「ツイン・ギターといえばScorpionsですよね」とKANちゃん。

「ツイン・ギターといえばScorpionsですよね」とKANちゃん。

お約束のもう一人のギターはBLACK YAK.からKohsuke。

SCORPIONSだからね~。

SCORPIONSだからね~。

好きだったよ、高校の頃。

だからこのセットは楽しみだった。

「Speedy's Coming」、「Dark Lady」、「Catch Your Train」、「Steamrock Fever」…一体ナニを演ってくれるのかな?

オープニングは「Coming Home」…知らんナァ。

オープニングは「Coming Home」…知らんナァ。

でもギンギンにノリまっくたKANちゃんの歌いっぷりが小気味いい!

この日、源ちゃんが使ったのはJCM900 4100と1960BV。

この日、源ちゃんが使ったのはJCM900 4100と1960BV。

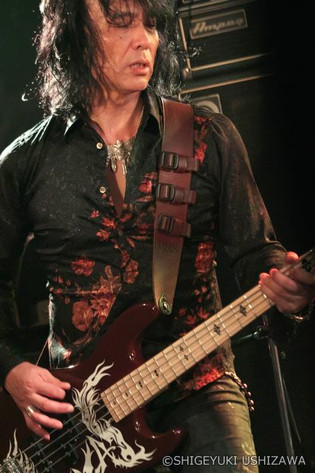

OZMAさん、前日のOAMAXでは「この日のために体力を温存している」…なんて言われていたけど、なるほど!

OZMAさん、前日のOAMAXでは「この日のために体力を温存している」…なんて言われていたけど、なるほど!

その通り、ノッケからエキサイティングなパフォーマンスだった…ウソウソ!

OZMAさんはいつでも120%全力投球なのです。

一番上に乗っているチョット小ぶりのヤツ。

一番上に乗っているチョット小ぶりのヤツ。

ORIGIN50Hとキャビネットは1960AXだ。

3曲目は「Rock You Like a Hurricane」。

3曲目は「Rock You Like a Hurricane」。

コレもタイトルだけ知ってる!

KANちゃん、大熱傷!

KANちゃん、大熱傷!

KANちゃんもいつでも、どこでも、ナンの役でも全力投球だから。

「Can't Live Without You」が続く。

「Can't Live Without You」が続く。

知らんナァ…ゴメンなさい。

出てこないナァ、「Virgin Killer」も「We'll Burn the Sky」も…。

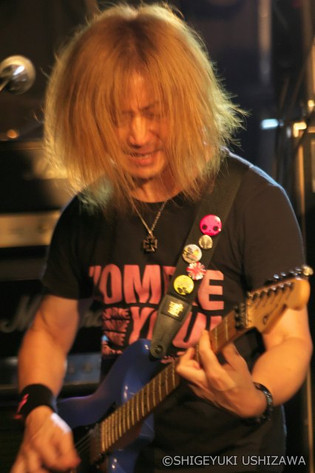

曲になじみがなくても源ちゃんの深みのあるギター・プレイにはおなじみだぞ。

曲になじみがなくても源ちゃんの深みのあるギター・プレイにはおなじみだぞ。

2007年、Vintage Modernのデモンストレーションの時に初めてお世話になったんだよ。

「Another Piece of Meat」…コレは知ってるんだ。

「Another Piece of Meat」…コレは知ってるんだ。

ナゼなら私が行ったScorpionsの2回目の来日公演はこの曲が収録『Love Drive』のレコ発公演でね。

本当は前年に来日してすさまじく高い評価だったウリが観たかったんだけどバンドをヤメちゃった。

でもマイケル・シェンカーが代わりに来るというので喜んでいたら……来なかった。

その代わりマティアス・ジャブスという名前も知らない若いギタリストを中野サンプラザの前から2列目で見た。

この曲名はジャニスで有名になったエルマ・フランクリンの「Another Piece of my Heart」のパロディなのかしらん?

Marshallをバックに激唱するKANちゃん。

Marshallをバックに激唱するKANちゃん。

カッコよかったよ~!

しかし、私が知っているウリ時代のScorpionsってのはホンの短期間で、あまりにも古いScorpionsということなのね?…ということを思い知った。

しかし、私が知っているウリ時代のScorpionsってのはホンの短期間で、あまりにも古いScorpionsということなのね?…ということを思い知った。

でもサ…やっぱりいいね、ハードロックは!

KENTAROさんもMarshall。

KENTAROさんもMarshall。

JCM900 4100と1960BVを使用した。

1曲目は「The Hellion」。

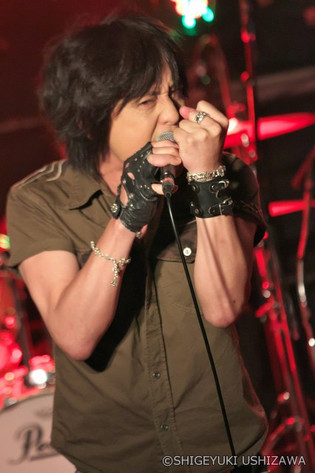

1曲目は「The Hellion」。 これまで1曲もJudasの曲を歌ったことがないという藤本さん。

これまで1曲もJudasの曲を歌ったことがないという藤本さん。

ナンノナンノ!

伸びやかな声でJudasuのハードロック度満点!

Scorpionsで惨敗した私…それじゃJudas Priestはよく知っているのかというと~、ゼンゼンなの。

Scorpionsで惨敗した私…それじゃJudas Priestはよく知っているのかというと~、ゼンゼンなの。

「それでよくMarshallやってんな~」なんて言われそうだけど、オイ、チョット待てよ。

私だって知ってんだよ。

Judas Priest…それは私にとって「The Ripper」。

アレは13か14歳の時だった。

NHK FMの「ヤング・ジョッキー」で渋谷陽一さんがその曲を紹介したのだ。

アルバム『Sad Wings of Destiny』がリリースされた時だったんだね。

そこで聞いた3分にも満たない曲に大きなショックを受けた。

「ナ、ナンてカッコいい曲なんだ!」

それからホンの少しだけ『Stained Class』まで聴いた。

短くてゴメンね。

2曲目は「Electric Eye」。

2曲目は「Electric Eye」。

このチームも実にいい感じ!

コレは知ってる「Sinner」。

コレは知ってる「Sinner」。

『Sin afer Sin』がリリースされて、それを買った小笠原くんの家で友達数人とこの曲を聴いた時、「♪シナッ!」っていうところでみんなで笑ったのを覚えている。

あんまり声が高いもんだから。

当時あんな歌い方をする人も曲もなかったんだね。

つまり、すごいオリジナリティだったということだ。

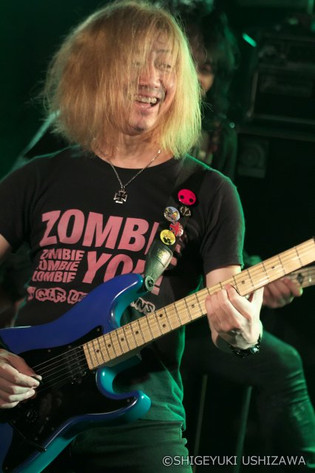

浮かれ調子で暴れまくっているのはいつものこと。

浮かれ調子で暴れまくっているのはいつものこと。

コレが雄太くんのいいところだ。

ナニせ特技は「人見知りをしないこと」。

ナニがあろうとプレイはバッチリだ!

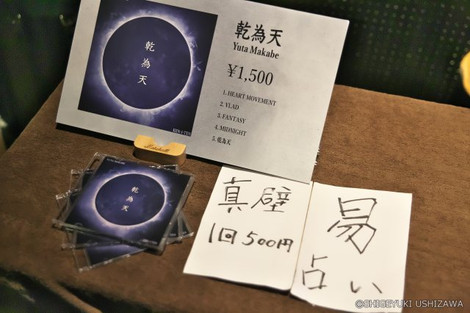

この日はリリースしたばかりのソロ名義のミニ・アルバム『乾為天』を持参。

この日はリリースしたばかりのソロ名義のミニ・アルバム『乾為天』を持参。

雄太くんは易もこなすギタリスト。

「乾為天(けんいてん)」とは六十四卦(ろくじゅうしけ)という易が示すお告げのひとつで「強力な天からのパワーに包まれ、絶え間ない努力と謙虚さが、大きな幸運を導く鍵となる」という意味。

チャンと自分でわかってるんだな?

大ベテランとの共演はさぞかしうれしかったことだろう。

大ベテランとの共演はさぞかしうれしかったことだろう。

さっそくの「乾為天」か?

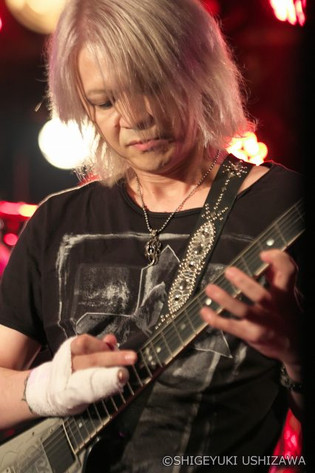

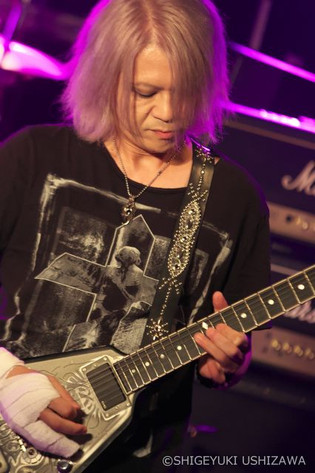

Marshall Blogは久しぶりご登場となるKENTAROさん。

Marshall Blogは久しぶりご登場となるKENTAROさん。

バリバリ弾いていたけど…。

この右手!

この右手!

かなり重症の骨折。

一時は出演が心配されたが無事ステージに立ってシャープなソロを聴かせてくれた!

「Breaking the Law」…コレは知ってる。

「Breaking the Law」…コレは知ってる。

よく皆さん取り上げていらっしゃる。

藤本さんのロック・ヴォイス、KENTAROさんと雄太くんの流麗なツイン・ギター、OZMAさんとロジャーさんのヘヴィなリズム隊…やっぱりいいね、ハードロックは!

藤本さんのロック・ヴォイス、KENTAROさんと雄太くんの流麗なツイン・ギター、OZMAさんとロジャーさんのヘヴィなリズム隊…やっぱりいいね、ハードロックは!

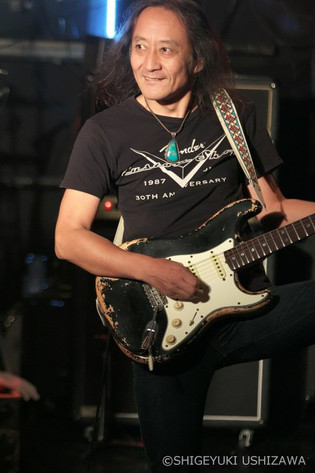

今日の三宅さんのMarshallは勝手知ったるJVM210Hと1960BV。

今日の三宅さんのMarshallは勝手知ったるJVM210Hと1960BV。

下のヘッドがJVMね、

2回目の出演ももちろんORIGIN50H。

2回目の出演ももちろんORIGIN50H。 そしてすべてのチームをサポートしたパワフルなリズム隊の2人。

そしてすべてのチームをサポートしたパワフルなリズム隊の2人。

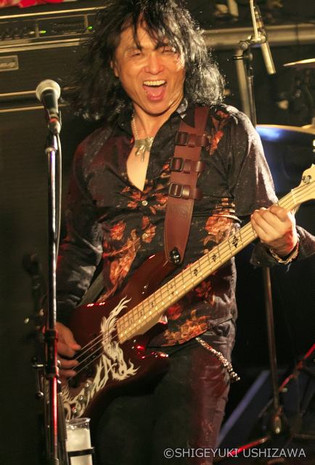

臼井OZMA孝文と…

まず最初に「Shoot ti Thrill」。

まず最初に「Shoot ti Thrill」。

と言っても知らないんだけどね。

RayさんのAC/DC、初めて聴いた。

RayさんのAC/DC、初めて聴いた。

ボン・スコットともブライアン・ジョンソンとも声質は異なれど「ロック・ヴォイス」という点においては「共通」だ。

ブライアン・ジョンソンはニューキャッスルのGeordie(ジョーディー)というバンド出身。

元Marshallの社員で私の友人のスティーブ・ドーソンが最近Geordieに参加し始めた。

スティーブはニューキャッスルから地方の鉄道に乗って20分ぐらいのサウスシールズという港町の出身。

Geordieとはニューキャッスル出身者のアダ名。

スティングも、ブライアン・フェリーも、ミスター・ビーンも、ハンク・マービンも、エリック・バードンもみ~んなGeordieだ。(モンティ・パイソンのエリック・アイドルはサウスシールズ出身)

続いて「Dirty Deeds Doe Dirt Cheap」。

続いて「Dirty Deeds Doe Dirt Cheap」。

じゃAC/DCは知ってるのかよ?って訊きたいんでしょ?

AC/DCはね、高校1年の時かな?

『Let There Be Rock』が『ロック魂』というアホな邦題でリリースされた。

コレって日本のデビュー盤だったのかな?

ナンカそんなイメージがある。

小笠原君が買ったので借りて聴かせてもらった。

コレもビックリしたよね。

「エ~、こんなシンプルでいいの~?」

当時はプログレッシブ・ロックに狂っていたもんだから余計にそう感じたのだろう。

聞けばギタリストが半ズボンをはいてランドセルを背負って弾きまくるという。

一体どんなバンドなんだ!と衝撃ではあったな。

その後、ライブアルバムが出て、アンガスのギター・ソロ(Eの開放を使うヤツ)をコピーして文化祭で演ったわ。

基本的にファンでは全くないのでゼンゼン詳しくはないんだけど、ロックがこんなザマになってしまって今こそAC/DCのスゴさとカッコよさがわかるような気がする。

すなわち「ハード・ロック」ということだ。

そして、かつてはQueenの魅力を発見した日本は、AC/DCのコンサートが売れ残ってしまうという世界の「ロック後進国」になってしまったという。

OZMAさん+ロジャーさんと三宅さんの組み合わせのすばらしさはROGOZで実証済。

OZMAさん+ロジャーさんと三宅さんの組み合わせのすばらしさはROGOZで実証済。

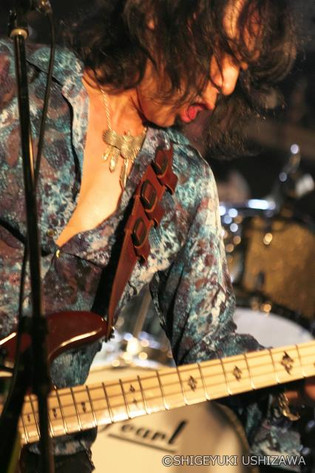

Kohsukeさんも2日続けてのご登板。

Kohsukeさんも2日続けてのご登板。

昨日は上手だったけどね。

「Back in Black」

「Back in Black」

コレはもちろん知ってるけど、ナゼにこの曲を収録した同名のアルバムが世界で最も売れたロックのアルバムなのかが解せない。 「Highway to Hell」が続く。

「Highway to Hell」が続く。

『Let There Be Rock』から「Whole Lotta Rosie」。

『Let There Be Rock』から「Whole Lotta Rosie」。

この曲も出て来た時にあまりにもストレートで呆れたけど、今となってはすこぶるカッコいいナァ。

でも、なかなか演るチームに出くわしたことがないんだけど、同じアルバムではタイトル曲の「Let There Be Rock」が一番カッコいい。

歌詞とサウンドのコンビネーションが最高にクールなのだ。

外人はこういうのを「翻訳」というフィルターを通さずしてロックを楽しんでいるんだからね。

この曲に関しては簡単な「聖書」の知識が必要だけど。

とにかくうらやましい。

歌詞カードや辞書なくして味わうビートルズなんて本当にスゴイよ(←今時々ココ)。

しかし、三宅さんがAC/DCとはナァ~。

しかし、三宅さんがAC/DCとはナァ~。

アレ?

ナンか変じゃない?

へへへ、実はこの写真はこの週末の大阪でのステージの写真。

こっちは三宅さんの正装。

2日間、OZMAさんはべースだけじゃなくMCやコーラスをマイクがらみの仕事にも大忙しだった。

2日間、OZMAさんはべースだけじゃなくMCやコーラスをマイクがらみの仕事にも大忙しだった。

最後は「For Those about Rock」で締めくくった。

最後は「For Those about Rock」で締めくくった。

アンコールは藤本さん、OZMAさん&ロジャーさん揃い踏みということでX-RAYの「Lonely Guys」をいんなで演奏して今回の『It's a HARD ROCK NIGHT!』を締めくくった。

やっぱりいいね、ハードロックは!

(一部敬称略 2019年9月23日 高円寺SHOW BOATにて撮影)