【LOUD & METALLIC WEEK】METAL WEEKEND~LOUDNESS World Tour 2018 RISE TO GLORY 凱旋公演 <前編>

ラウドに行こうよ!ロックじゃないか!

9月の後半はLOUDNESSづくしだった。

下旬に開催されたLOUDNESSのイベント『METAL WEEKEND』が4日間!

そしてその翌週にはエナジー・ドリンクのRED BULLが主催した『METAL MANIA』というイベントに出演したのだ。

Marshall Blogでは『METAL WEEKEND』に2回と『METAL MANIA』の取材にお邪魔させて頂いた。

ってんで、Marshall Blogも負けじと、今日から『LOUD & METALLIC WEEK』と題してブっ続けでこのあたりのレポートを掲載する。

向こう1週間とチョット…Marshall Blogのラウドでメタルなウィークをお楽しみあれ!

まずは『METAL WEEKEND』。

先を急ぎたいのはヤマヤマだけど、いい機会なのでチョット「週末」について調べてみた。

よく外人とメールのやり取りとしていると、金曜日の最後の通信には「Have a great weekend!」とか「Enjoy your weekend!」なんて書いてその週の仕事を締めくくるんだけど…そもそも「週末」とはいつぞや?

金曜日と土曜日?

土曜と日曜?

でも、1週間の初めは日曜日なんだぜ。それで「週末は」おがしくね?

あ、昨日、山形の人と一緒だったのでうつっちゃった。山形弁は実にチャーミングである。

そもそも、明治に入るまで、日本にはこの「曜日」という感覚はなくて、文明開化によって西洋から輸入されたモノなのね。

するとそういうモノには宗教が絡んできて話が長くなるし、ボロが出るのでカット。

ただひとつとてもオモシロい話を発見したので、それについて触れておくことにするね。

この「weekend」という言葉。

日本では何の抵抗も疑いもなく「週末」という風に訳されるけど、コレは誤訳なんだそうですよ。

確かに「end」は「おしまい」という意味だけど、「ハジッコ」という意味もあるでしょ?

ギタリストには「ボールエンド」とか「エンドピン」なんて言葉でおなじみのアレね。

それで「週末」ということを忘れて考えてみると、週の始まりは日曜日、そして終わりは土曜日…コレ両方とも週のハジッコにでしょ?

だから「weekend」は「週端」と訳すべきであって、「週の終わりがいつ」ということには関係なく、結果的に「日曜と土曜」が「weekend」だというワケ。

でも、コレは伝統的な話。

現在ではヨーロッパは月曜日を週の始まりとしているので、この解釈で「weekend」というと「月曜日と日曜日」がお休みになっちゃう。

「情けは人のためならず」みたいに、言葉の意味というモノはこうして変わっていくんですな。

4日間にわたって開催された『METAL WEEKEND』…初日はLOUDNESSの単独公演となった。

今年1月に発表したアルバム『RISE TO GLORY』を引っ提げての夏のヨーロッパ・ツアーの凱旋コンサートだ。

今年1月に発表したアルバム『RISE TO GLORY』を引っ提げての夏のヨーロッパ・ツアーの凱旋コンサートだ。

アンプ陣はMarshallのプリアンプJMP-1を組み込んだいつものラック・システム。

アンプ陣はMarshallのプリアンプJMP-1を組み込んだいつものラック・システム。

世界がうらやむ「高崎サウンド」の製造元。

そしてステージのそでにセットされた出番を待つ愛器たち。

そしてステージのそでにセットされた出番を待つ愛器たち。

コレでロックの準備は万端!

『RISE TO GLORY』の冒頭に収録されている「8118」が場内に流れる中、メンバーが登場した。

『RISE TO GLORY』の冒頭に収録されている「8118」が場内に流れる中、メンバーが登場した。

「8118」からアルバム通りそのままリード・チューンの「Soul on Fire」に突入。

「8118」からアルバム通りそのままリード・チューンの「Soul on Fire」に突入。

モノスゴイ歓声!

お客さんがみんなうれしそうにニコニコしてるんだよね。

え?ファインダーを覗きながら私もニコニコしてるって?

そりゃそうよ、LOUDNESSだもの!

この音、曲、雰囲気に囲まれてゴキゲンじゃないロック好きなんてこの世にいなかろうて。

高崎さんの背後にはMarshallの壁。

高崎さんの背後にはMarshallの壁。

やっぱりMarshallがよく似合う!

今日は珍しくサングラスをかけての登場だ。

二井原さんの背面には竜。後にはホンモノの竜さんがいるんだけどね。

二井原さんの背面には竜。後にはホンモノの竜さんがいるんだけどね。

そして「SOUL ON FIRE」!

燃えたぎるソロをタップリと盛り込んで、これから4日間にわたる『METAL WEEKEND』の1曲目が終了した。

燃えたぎるソロをタップリと盛り込んで、これから4日間にわたる『METAL WEEKEND』の1曲目が終了した。

そして、ココもアルバム通りに「I'm Still Alive」をつなげた。

そして、ココもアルバム通りに「I'm Still Alive」をつなげた。

「ラウドネスです!どーも!

「ラウドネスです!どーも!

『METAL WEEKEND』という乱暴な企画です…4連チャンです!」

4連チャンはスゴイ。

しかも、そこら辺のJ-POPみたいな軟弱な歌じゃないからね~。

二井原さんは鉄人だ。

「今日はヨーロッパでやったライブをそのまま皆さんにお届けするという企画です。いいですか~、トーキョー!」

おお~、東京にいながらにしてヨーロピアン・ラウドネス!

コレはタマりませんな。

このLOUDNESSの激演がどういう風にヨーロッパの人たちに響いたのか想像しながら聴くのが楽しい。

そういう時って絶対に自慢している気分になるんだよね。

だってLOUDNESSなんだもん!

さっそく…ヨーロッパの人たちもこの展開に興奮しただろうナァ~。

さっそく…ヨーロッパの人たちもこの展開に興奮しただろうナァ~。

続けてもLOUDNESSスタンダード「Like Hell」。

続けてもLOUDNESSスタンダード「Like Hell」。

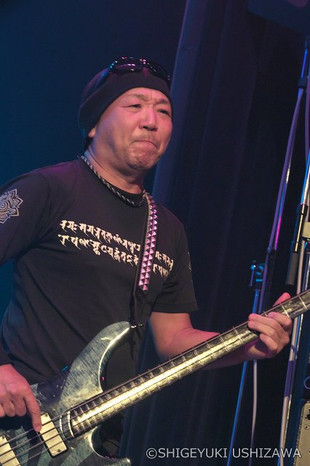

この重厚なリズム・セクション!

この重厚なリズム・セクション!

鋼鉄なんて形容では追いつかない。

まるでタングステンだ。

タングステンは全元素の中で最も比重が大きいと言われるオスミウム級の金属で、その比重は19.3!

タングステンは全元素の中で最も比重が大きいと言われるオスミウム級の金属で、その比重は19.3!

一般的な鉄の比重が8なのでその倍をはるかに超える。

水の重さの約20倍ですからね。

タングステンはたった3.8cmの立法体で1kgもあるんだって!

ホンモノのヘヴィ・メタルだ。

その重さを利用してF1マシンのバランスを取るための重りに使われるのだそうだ。

まさにそんなタングステンのようなベースとドラムのアンサンブルだ。

お客さんの「♪Like Hell」の大合唱に呼応するかような炎のギター・ソロ。

お客さんの「♪Like Hell」の大合唱に呼応するかような炎のギター・ソロ。

そう、クリスチャンにとっての「地獄」は「炎」なのだ。

もう1曲、スタンダード・ナンバー。

もう1曲、スタンダード・ナンバー。

久しぶりじゃない?

「Heavy Chains」、大好きな曲。

多分日本で最も重く激しく美しいトリプレット・チューン。

多分日本で最も重く激しく美しいトリプレット・チューン。

私はこういう曲にLOUDNESSの「日本人離れテイスト」を感じるんだよね。 最もカッコよかった時代の西洋のロックに薫陶を受けたことの賜物だ。

最もカッコよかった時代の西洋のロックに薫陶を受けたことの賜物だ。

今の若いバンドさんたちはいいお手本がなくて気の毒だ。

鐘の音が2つ…「The Sun Will Rise Again」だ!

鐘の音が2つ…「The Sun Will Rise Again」だ!

コレね~、カリヨンなんかではなく、梵鐘の音色っていうのがいいんですよ。

でも、すごく曲にマッチしていると思わない?

この曲を知らないヨーロッパ人がこの梵鐘の音を耳にしてこんなドハードな曲が始まったらどう印象を受けるんだろう?

興奮していてそれどころじゃないか?

時折Marshallの壁に背中を寄せる高崎さん。

時折Marshallの壁に背中を寄せる高崎さん。

そんなシャッター・チャンスは逃しません。

コレがロック・ギタリストの正しい風景だ。

それにしてもこのギターの音!

フォトグラファー特権でナマの「高崎音」をタップリ頂戴しております。

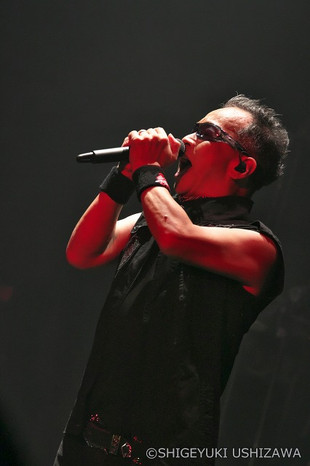

水を打ったような静かな客席に向かって放つ「♪The Sun Will~」…もうこんなスゴいカデンツァは日本人では二井原さん以外には不可能でしょう。

水を打ったような静かな客席に向かって放つ「♪The Sun Will~」…もうこんなスゴいカデンツァは日本人では二井原さん以外には不可能でしょう。 「こんなもんでカンベンしといたろか?」って感じ?

「こんなもんでカンベンしといたろか?」って感じ?

二井原さんの声に負けないぐらいの大きな歓声!

今回のツアーは3週間で10本というツアーで移動が大変だったとか。

今回のツアーは3週間で10本というツアーで移動が大変だったとか。

陸路で一日800kmの移動なんてのがあったらしい。

日本換算で東京から広島までの距離…それを聞いただけで腰が痛い。

移動して次の日が演奏ということもあるが、移動したその日に演奏などということもあるのだそう。

ステージでは疲れた顔なんて絶対に見せられないからね~。

大変な仕事ですよ。

「療養中のアンパンさんに代わってそのツアーに参加してくれたドラマー」と、改めて竜さんを紹介。

竜さんは初めてのヨーロッパ・ツアーでチェコでデビューされたそうだ。

20,000人ぐらいの会場で気温が60℃ぐらいあったとか…60℃は冗談だけど、相当暑かったんでしょうね。

日本もヒドかったけど、今年のヨーロッパの気候はメチャクチャだったらしい。

イギリスのMarshallの連中も暑さにヒーヒー言っていた。

だって、事務所にエアコンが付いていないのよ。

『Rise to Groly』に戻って「Go for Broke」。

『Rise to Groly』に戻って「Go for Broke」。

ハードロックのお手本のようなリフ・チューン。

ハードロックのお手本のようなリフ・チューン。

展開部が実にゴージャスだ。

サビの「♪We can break out, break out and go for broke」がメッチャ印象的なんだ。

サビの「♪We can break out, break out and go for broke」がメッチャ印象的なんだ。

どんなに間違えても、今風メタルのサビのような惨事にはならない。

ところで、この「go for break」という表現。

「当たって砕けろ!」という意味。

第二次世界大戦中、士官を除き、日系人だけで編成されてドイツ軍と戦った第442連隊戦闘団(442nd Regimental Combat Team)のスローガンが「Go for broke!」だった。

この部隊の死傷率は314%だったという。

第二次世界大戦のアメリカ兵の死傷率は1.8%。100人のうち2人弱が命を落としたことになる。

対して日本兵はケタ違いの26%。

死傷率が314%とはどういうことか…。

例えば100人の部隊が全滅して兵の補充をしなければ死傷率は100%となる。コレが314%ということは、442部隊の兵隊が全員死んで兵を補充して、3回以上入れ替わっているということ。

敵性国民としてアメリカ人に散々イジめられた日系人が見返してやろうと「大和魂」を見せた結果だろう。

この442部隊は結果、アメリカ合衆国史上最も多くの勲章を受けた部隊として知られていて、1951年に「Go for Break(邦題:二世舞台)」というタイトルで映画化もされている。

『ベストキッド』の「ミヤギさん」もこの第442連隊戦闘団の出身という設定だというので、DVDを観て実際に調べてみた。

在米日系人の強制収容所で医者が面倒を看なかったことによって奥さんと生まれてくるお腹の赤ちゃんを失くしたミヤギさんが偲んで酒を飲み、ヘベレケになっているシーン。

ちょうどダニエルさんがミヤギさんを訪ねてくると、上官に戦果を報告する追想の芝居をしてこういう。

「I kill many Jerry German, Sir!」

「Jerry」というのはイギリス英語で「ドイツ兵」のこと。

「442nd」という言葉自体は出て来ないが、多分コレがその「442部隊出身」ということを仄めかしているのだろう。

コレを確認するのに映画1本を観てしまった!だからマーブロ書きは時間がかかるのだ。

せっかくなので、脱線ついでにひとつ気が付いたことを書いておくと、ダニエルさんが引っ越して来て盆栽に初めて触るシーン。

お母さんが「コレはナニ?」とダニエルさんに訊くと「Baby tree」と答える。

するとミヤギさんは「ボンサイ」と正しい名称を教える。

ダニエルさんは初めて耳にする単語なので「バンザイ」と言い直すが、ミヤギさんはそれを聞いてイヤな顔をして「ボンサイ」ともう一度教える。

ミヤギさんは「バンザイ」という言葉がキライなのだ。

もちろんサイパンの「Banzai Cliff」のように犬死した日本人を慮ってのことだ。

不思議でしょ?

戦争が大好きな国がこういう映画にそういうシーンを盛り込んでくるんだから。

また、こういう緻密なシーケンスが盛り込んであるのでこの映画は面白いんです。

要するに脚本がよく書けているということ。

余計なことだけど、「go broke」だと「一文無しになる」という意味なので気を付けて!

このギター・ソロ!

このギター・ソロ!

まるでよい脚本の映画のようにドラマチックだ。

「Crazy Doctor」なんかもそうだけど、一度聞けば口ずさめるようなメロディから泣く子もダマるハードなプレイへとつなげる…このコントラストが高崎さんならではなんだよね。

プレイに良質な「歌」があるの。

右手を高々と上げて当たって砕けた二井原さん。

右手を高々と上げて当たって砕けた二井原さん。

おお~!竜と竜さんのユニゾン!

LOUDNESSの詳しい情報はコチラ⇒-Official Website-

LOUDNESSの詳しい情報はコチラ⇒-Official Website-