Day Of Salvation Tour 2018 ツアーファイナル~THOUSAND EYES

ステージの上下に2台ずつのMarshallハーフ・スタック…いい光景だ。

もうコレだけでロック極まりない。

今日はMarshall Blog初登場のTHOUSAND EYES。 開演を待つお客さんを楽しませるのは…

開演を待つお客さんを楽しませるのは…

THOUSANAD EYES…「千の眼」。

THOUSANAD EYES…「千の眼」。 ココで「千の眼」で思いっきり脱線させて頂きます。

ココで「千の眼」で思いっきり脱線させて頂きます。

またしてもジャズ・ネタで恐縮なんスけど…。

「よるせん」って知ってる?

「夜専門に遊び歩く人」のことではないよ。

ちょっとジャズを聴きこんでいる人なら間違いなく知っていると思うけど、コレは「夜は千の眼を持つ」というジャズのスタンダード曲のタイトルを略したモノ

「夜は千の眼を持つ」を略して「よるせん」。

とってもいい曲なのにリスペクト感ゼロだな。

そんな略称が存在するぐらいなので、たくさんのミュージシャンが取り上げてきた。

コレを挙げる人はほとんどいないと思うけど、私は案外このフレディ・ハバードの演奏が好き。1983年の『Sweet Return』というアルバム。女流ピア二ストのジョアン・ブラッキーンのプレイもいい。

マーブロらしくギターで攻めるなら断然コレ。

マーブロらしくギターで攻めるなら断然コレ。

ジョー・パスの『Joy Spring』。

今、ジャケットが変わってジョーの写真になったけど、私はこの変な鳥のジャケットのバージョンでよく聴いた。もちろんレコードの時代ね。あ、上のフレディもレコードだった。

しかし、素直なジャズ・ファンにとっての「よるせん」はナント言ってもコルトレーンだろう。

しかし、素直なジャズ・ファンにとっての「よるせん」はナント言ってもコルトレーンだろう。

『Coltrane's Sound』という1964年の発表音源アルバムには『夜は千の眼を持つ』という邦題まで付けられちゃってるぐらいだから。

「夜」のついでに「昼」もやっておくと、このアルバムには「Equinox(イクイノックス)」とうオリジナルのマイナー・ブルースが収録されているんだけど、この「Equinox」というのは、日本でいう「春分の日」と「秋分の日」みたいなもの。

つまり昼と夜の長さが同じ状態を指す。

で、この「よるせん」は原題を「The Night Has a Thousand Eyes」という。

で、この「よるせん」は原題を「The Night Has a Thousand Eyes」という。

出てきました、THOUSAND EYES!

でもどういう意味なのか長年不思議に思っていた。

まず、このタイトル…少しアレ?っと思ってしまうのは、「a thousand eyes」と「眼が千個」で複数形なのに「ひとつ」を意味する不定冠詞の「a」がつく。

おかしいと思わない?

理由は簡単。

この「a」は今日の記事の一番最後に出て来るけど、「one」を意味している。要するに「一千個の眼」ということ。

曲の出自は同名の映画の主題歌。でも映画の中でこの曲は使われていないとか…。

それにしても変じゃない?…何で夜が眼を千個も持ってるの?

そこで、いい機会なので調べてみた。私もこの曲が好きだでね。

この曲の歌詞は;

心にもないことを囁かないで…

心の奥底にある言葉なんて夜にはお見通しよ

夜は千の目を持っているの

そして夜は本当の心か嘘なのかをわかっているのよ

…ってなところ。

だから「千里眼」ということだね。やっぱり「1,000」だ。

ところが!

この歌詞も引用だということがわかった。

オリジナルはイギリスの詩人のフランシス・ウィリアム・ボーディロンという人による1873年の「Light」という一編。

内容は;

夜は千の目を持つ

そして昼はたったひとつ

太陽が死にかけて、今なお世界の明かりが死んでいる

…何やら天照大神みたいな感じ?

コレで「thousand eyes」の身元がわかった。

あ、コレは私が勝手に調べたことで、今日の主役のTHOUSAND EYESがコレにちなんでいるかどうかは全く存じ上げません。

でも長い間抱えていた謎を解く機会になってヨカッタ…興味のない人にはゴメンナサイ。

ところで、上掲のコルトレーンの『Coltrane's Sound』ね。

ところで、上掲のコルトレーンの『Coltrane's Sound』ね。

同じようなジャケットがあるので要注意だ。

このデザインはAtlanticレコードのアートワークを担当していたマーヴィン・イスラエルという人の仕事。

その似ているジャケットのひとつがコレ。

ソニー・スティットの『Stitt Plays Bird』。

私の愛聴盤。

スティットの華麗なソロも爽快だが、ギンギンにスイングするバックのジム・ホールのギターがゾクゾクするほどにカッコいい。超絶だ。

チャールズ・ミンガスの『Tonight at Noon』。

チャールズ・ミンガスの『Tonight at Noon』。

大好きなラサーン・ローランド・カークが参加しているんだけど、どうも面白くない苦手な1枚。

それとミルト・ジャクソンの『Vibrations』というアルバム。

それとミルト・ジャクソンの『Vibrations』というアルバム。

コレは聴いたことがない。

この時代のAtlanticのジャズ系のアルバム・ジャケットはメッチャかっこいい。

そして、このジャケットもカッコいいぞ!

そして、このジャケットもカッコいいぞ!

今年2月にTHOUSAND EYESがリリースした『Days of Salvation』。

今日の記事はそのニューアルバム『Days of Salvation』の発売を記念したツアーの千秋楽のレポートだ。

今日の記事はそのニューアルバム『Days of Salvation』の発売を記念したツアーの千秋楽のレポートだ。

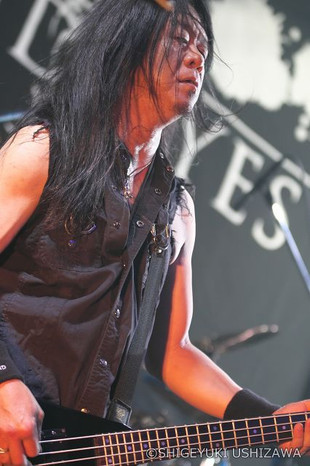

TORUくんはこんな感じ。

TORUくんはこんな感じ。

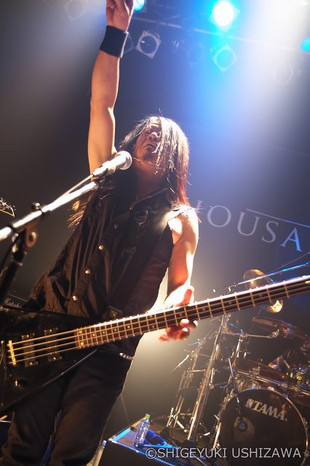

やっぱりいいね、Marshallは。

問答無用でカッコいいってば!

1曲目はそのニュー・アルバム『Days of Salvation』のオープナー「Dawn of Despair」。

1曲目はそのニュー・アルバム『Days of Salvation』のオープナー「Dawn of Despair」。

「絶望の夜明け」かよ~、そんな日はヤダな~。

確かに「salvation」してもらいたい。

でも、あるよね~。「あ~、とうとう今日になっちゃった!」みたいの。

そしてアルバムの曲順通りにタイトル・チューンの「Days of Salvation」、「Dead Again」とつなげた。 ステージから飛び出してくるのは「絶望」など軽く吹き飛んでしまうような超過激サウンド!

ステージから飛び出してくるのは「絶望」など軽く吹き飛んでしまうような超過激サウンド!

TORUくんのギターがくっついたり離れたり、縦横無尽に空間を駆け巡る!

TORUくんのギターがくっついたり離れたり、縦横無尽に空間を駆け巡る!

この手のサウンドは「メロディック・デスメタル」というそうな…。

この手のサウンドは「メロディック・デスメタル」というそうな…。

でも、聴いている限り、「メロディック」と呼べるような歌の旋律は出て来ないんだな。

で、後で教えてもらったんだけど、「メロディック」というのは、ギターのプレイのことを指すんだってね。

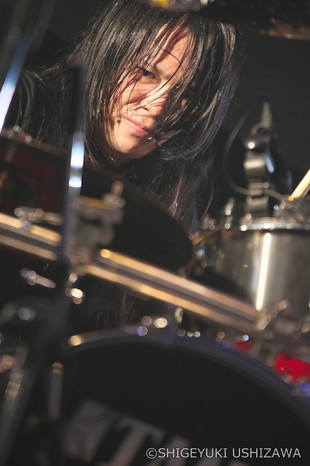

そんな強力なギター・チームをドライブさせるリズム隊も超重量級でなければならない。

そんな強力なギター・チームをドライブさせるリズム隊も超重量級でなければならない。

この手のロックが出て来たのはいつぐらいからなんだろう?

この手のロックが出て来たのはいつぐらいからなんだろう?

私が子供のころから慣れ親しんで来たロックと地続きなのはよくわかるし、若い子の草食系バンドよりは絶対にロックの王道に位置していることも感じ取れる。

でも、申し訳ないんだけど、鑑賞の仕方が皆目わからない!

考えてみると、こうしたデスメタルのような音楽を身上としているバンドのソロ・コンサートにお邪魔したのはコレが初めてかも。 鑑賞の仕方がわからないのは多分に年齢のせいであろうが、たとえ世代が違ってもMarshallのサウンドがキモになっていることは間違いなく理解できる。

鑑賞の仕方がわからないのは多分に年齢のせいであろうが、たとえ世代が違ってもMarshallのサウンドがキモになっていることは間違いなく理解できる。

どんなに激しい局面でもバッチリ音が抜けて来る。

このサウンドが、そしてこの音圧がロックを作り、THOUSAND EYESまでつながっている。 ニューアルバムの曲がジャンジャン続く。

ニューアルバムの曲がジャンジャン続く。

お、トルーマン・カポーティ?「Cold Blood」。カポーティの「冷血」の原題は「In Cold Blood」か。

「Lost Forever」からMCを挟んで「Dread my Brain」と「Astral Skies」。

「Lost Forever」からMCを挟んで「Dread my Brain」と「Astral Skies」。

「astral」というのは「星空の」とか「星型の」という意味。

我々世代にはヴァン・モリソンの超名盤『Astral Weeks』が思い浮かぶ。 で、ビックリしたのは、ショウの途中でステージから誰もいなくなっちゃったの。

で、ビックリしたのは、ショウの途中でステージから誰もいなくなっちゃったの。

何の説明もないので、ヘタをすると終わっちゃったのかと思うわね。

で、また何の前触れも解説もなく、ステージに現れ、あたかも何事もなかったかのようにガンガン演っちゃう。

で、また何の前触れも解説もなく、ステージに現れ、あたかも何事もなかったかのようにガンガン演っちゃう。

こんなの初めて見た!

セットリストはニューアルバムの曲を交えながら、既存の人気曲が中心となっていく。

セットリストはニューアルバムの曲を交えながら、既存の人気曲が中心となっていく。

「Black Son」、「Suicide Machine」…

「Black Son」、「Suicide Machine」…

「Endless Nightmare」、「Final Reign」。

「Endless Nightmare」、「Final Reign」。

「Dead Sorrow of Me」…

「Dead Sorrow of Me」… このDOUGENさんの右手のマイク・ケーブルの巻き付け方が気になっちゃった。

このDOUGENさんの右手のマイク・ケーブルの巻き付け方が気になっちゃった。

TORUくんはTears of Tragedyの時と弾いている姿が同じワリには、あまりにも演ってる音楽が違うのでエラく不思議な感じがした。

TORUくんはTears of Tragedyの時と弾いている姿が同じワリには、あまりにも演ってる音楽が違うのでエラく不思議な感じがした。 そして本編はアルバムと同じく「Rampage Tyrant」と「Devastated Moment」で締めくくられた。

そして本編はアルバムと同じく「Rampage Tyrant」と「Devastated Moment」で締めくくられた。

『Day of Salvation』から「Death Illusion」を除く全曲を演奏するセット・リストだった。

『Day of Salvation』から「Death Illusion」を除く全曲を演奏するセット・リストだった。

アンコールで取り上げられたのは「Eternal Flame」、「Last Rebellion」。

アンコールで取り上げられたのは「Eternal Flame」、「Last Rebellion」。

さらに「Bloody Empire」と「One Thousand Eyes」を演奏した。

さらに「Bloody Empire」と「One Thousand Eyes」を演奏した。

しかし、このバンドの曲のタイトルって「D」始まりが多いナァ。

今日のセットリストを見渡しても、「Dead」が3曲。

他に「Dawn」、「Day」、「Dread」、「Devastated」等々。

「devastate」なんて単語、知ってはいるけど使ったことないわ。

アンコールを含めて全21曲。

アンコールを含めて全21曲。

はじめてのメロディック・デスメタルのワンマン…ナンカ不思議な爽快感が残ったわ!

THOUSAND EYESの詳しい情報はコチラ⇒-Official web site-