今、1,000人規模の大型ライブハウスや武道館など大規模な会場を若い人で埋め尽くす人気バンドが奏でりロックと我々の世代が夢中になった60~70年代の、言い換えればパンク/ニューウェイブ以前のロックとの違いは何か?…ということをこれまでウンザリするぐらいしつこく書いてきた。

やれ、ギター・リフがどうだの、ギター・ソロがどうだの、へヴィなリズム隊がどうだの、録音の手法がどうだの…。

これからもズッと書き続けると思うけど…、

ナンダカンダ言ってきて悟ったよ。今日レポートするコンサートがハッキリさせてくれた。

今と昔のロックの最も重大な違いは「声」だ。シンガーの「声質」だ。

やはり歌の入った音楽はどうしても歌手が主役になる。

もしMarshallがなくてペランペランのクリーン・トーンでギターを弾いて果たしてサマになるだろうか?

それと同じことで、やはりロックという音楽は野太い男性的な声(女性も同じ)があって初めてロックという音楽になると確信した。

ま、この意見もまたすぐ変わって、「かっこいいギター・リフが一番大事」なんてことになるかもしれないけど、これからもこの見方がブレることはあるまい。

やはり今の若いバンドから聴こえて来るシンガーの声はおしなべて細くて女性的だもんね。昔はそういうきれいな声はフォーク・ミュージックに重用されたものだ。

「いい」とか「悪い」とかいう話しじゃないよ。

歌い手の声がいかに音楽に影響するかという話し。

…とシナリオ通りにいけば、「さて!」という書き出しで今日の声の持ち主を紹介したいところなのだが、残念ながらできない。

最高のロック・ヴォイスの持ち主だ。MarshallでいえばオリジナルのJTM45か69年製の1959か?

紹介はできないが、みんな知ってる。

記事のタイトルでその偉大なシンガーが誰かを当てることができる人は、ナゼここで本人を紹介しないかもご存知だろう。

我々はこの声が日本にあることを幸せに思うべきだし、この声を頻繁に聴くことができないことを不幸せに思うべきだ。

今日はその人が毎年夏に開催しているコンサートのレポート。

「Summer of Love」というのは1967年、アメリカのサンフランシスコを中心に広がったヒッピーたちのムーブメントの名前だ。

そうした現象につきものの音楽はGreatful DeadやJefferson Airplaneが中心となった。

…というワケで、今回も主役のシンガー抜きのレポートになるが、ナンノナンノ!最高のシンガーには最高のバンドが付きものだ。

そのスゴ腕ミュージシャンの写真を掲載してコンサートの内容をお伝えすることにする。

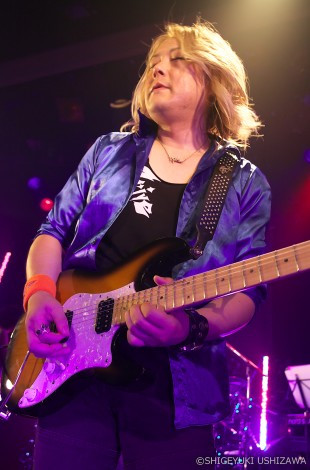

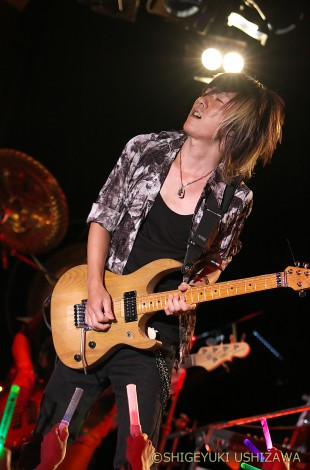

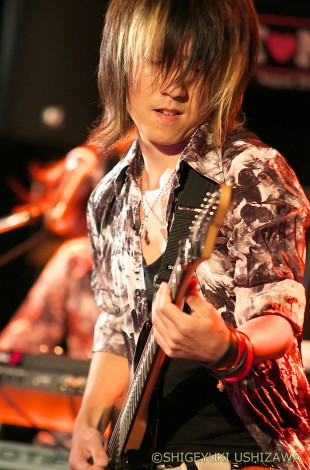

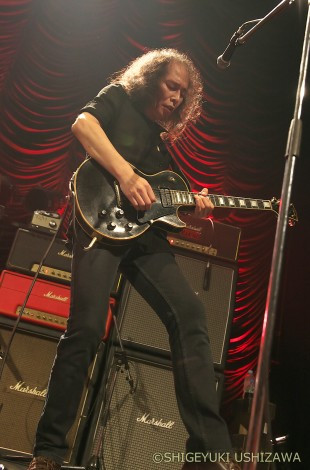

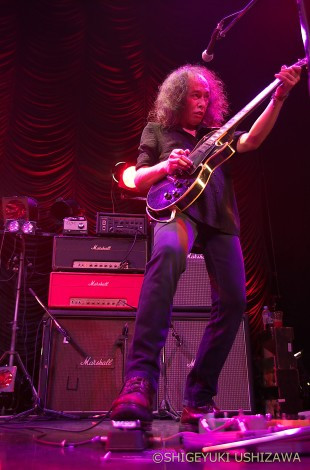

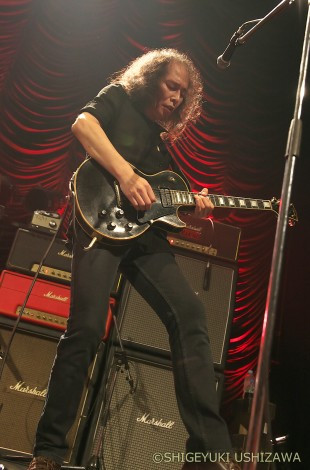

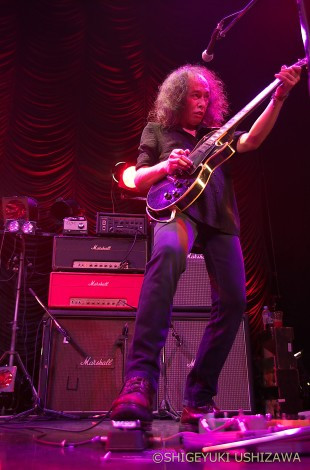

ギターは大谷令文。

ギターは大谷令文。

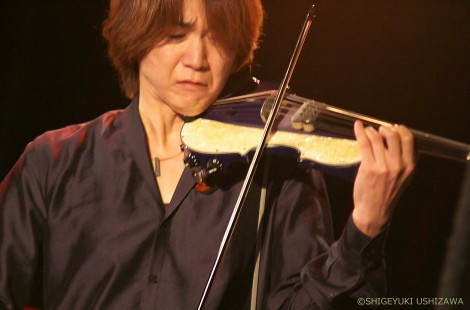

キーボードは難波弘之。

キーボードは難波弘之。

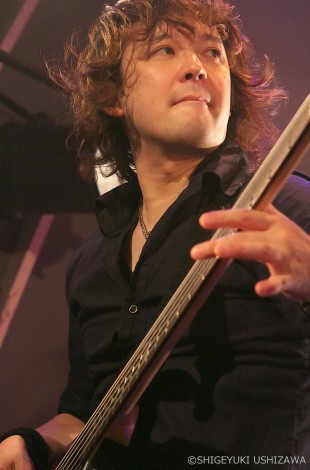

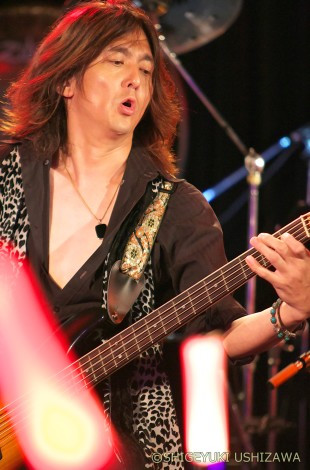

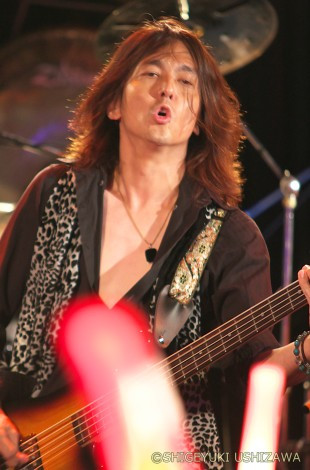

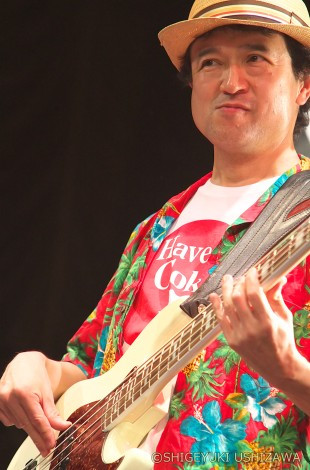

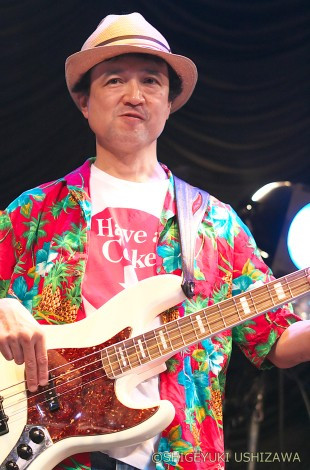

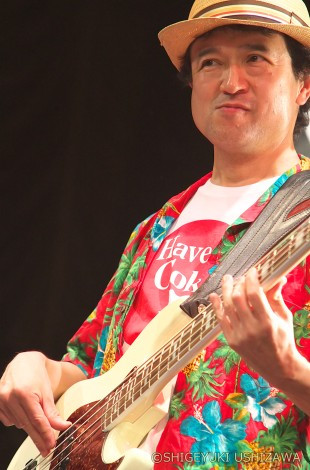

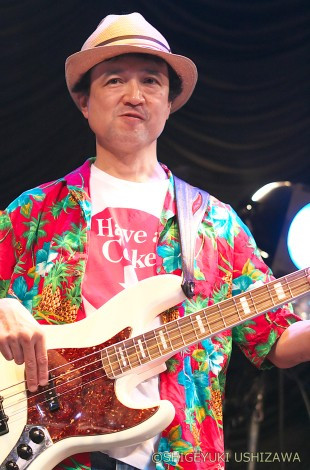

ベースは水野雅章。

ベースは水野雅章。

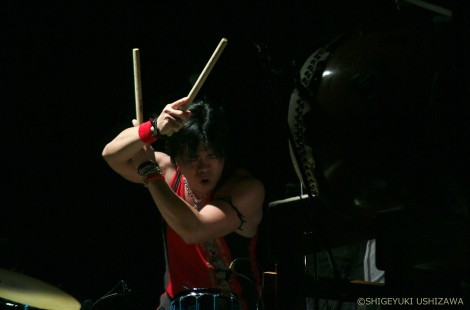

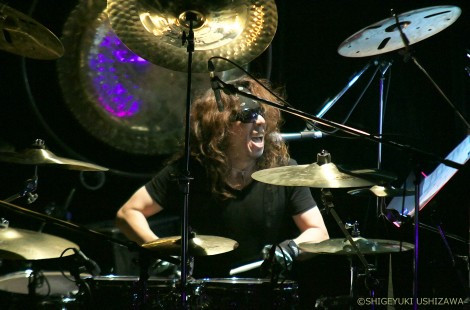

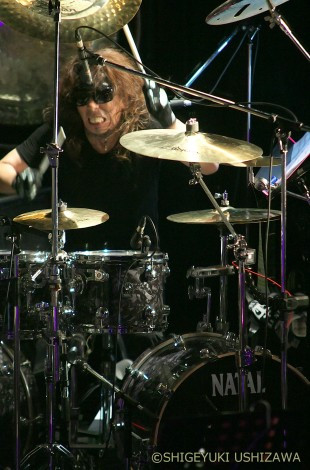

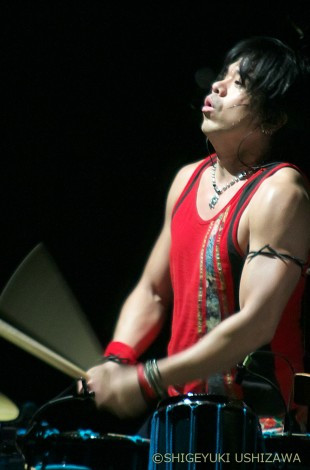

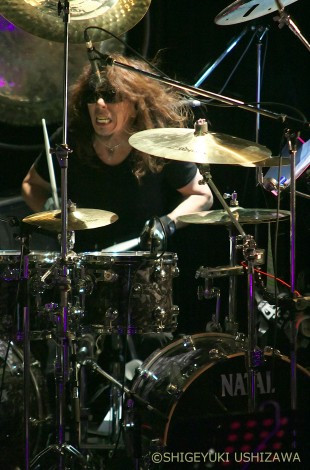

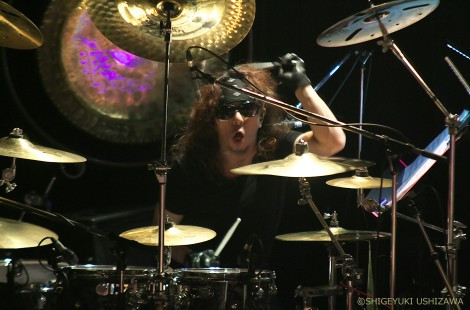

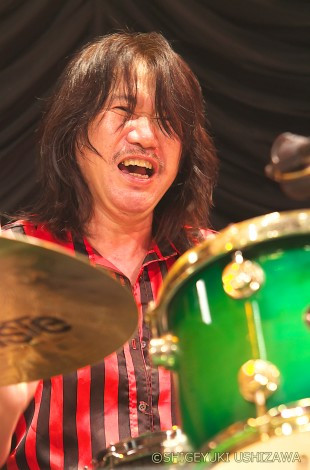

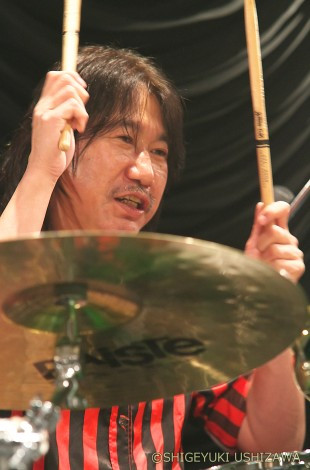

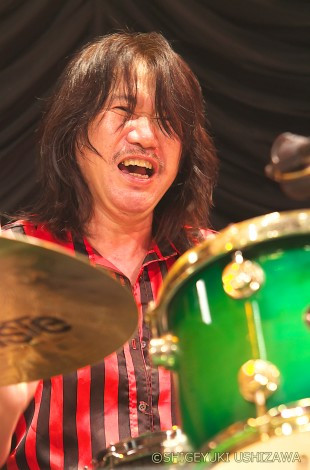

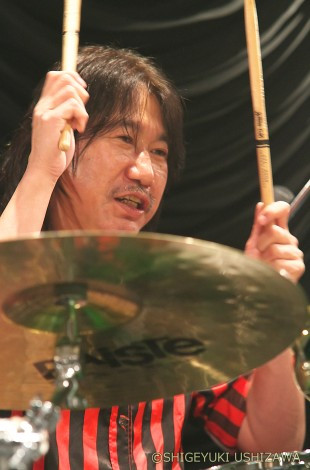

ドラムは高橋ロジャー和久。

ドラムは高橋ロジャー和久。

…というこのコンサートのレギュラー・メンバー。

…というこのコンサートのレギュラー・メンバー。

もちろん令文さんはガッチリと愛用のMarshallを持ち込んだ。

これが極上のロック・トーンをクリエイトする令文さんのMarshall群。ヘッドはすべて1959だ。

これが極上のロック・トーンをクリエイトする令文さんのMarshall群。ヘッドはすべて1959だ。

足元のようす。

足元のようす。

それにしても素晴らしい令文さんのトーン。以前にも書いたことがあったが、令文さんがMarshallからひねり出しているモノはギターの音色だけでない。あの時代のロックの空気感もひねり出しているのだ。ココが令文さんのスゴイところ。

それにしても素晴らしい令文さんのトーン。以前にも書いたことがあったが、令文さんがMarshallからひねり出しているモノはギターの音色だけでない。あの時代のロックの空気感もひねり出しているのだ。ココが令文さんのスゴイところ。

だから令文さんがここで使っている機材すべてを借り受けて弾いたとしても、絶対にこのトーンを出すことはできない。

令文さんと同じ人生を歩まないと出ない音なのだ。

ひとりでも多くの若い人たちにこのトーンを聴いてもらいたいな~。「低音がどうだ」、「歪みはどうだ」、「真空管がどうだ」とゴチョゴチョ言うのはこの音を聴いてからにしてからでもまったく遅くない。

令文さんのギターに導かれてのオープニングはRay Charlesの「Hallelujah I Love Her So」。へヴィ・バージョン。にぎやかでゴキゲン!

令文さんのギターに導かれてのオープニングはRay Charlesの「Hallelujah I Love Her So」。へヴィ・バージョン。にぎやかでゴキゲン!

この曲を初めて聴いたのはずいぶん昔のことだけど、上田正樹が歌ったものだったような気がするな。R&Bという音楽にまったくなじみがない時分だったが、「いい曲だな~」と思ったことを覚えている。

続いてもR&Bナンバー。Otis Reddingの♪ガチャガチャでおなじみの「Try a Little Tenderness」。

続いてもR&Bナンバー。Otis Reddingの♪ガチャガチャでおなじみの「Try a Little Tenderness」。

コレも上田さんの演奏が初めてだったかもしれない。野音で観たのかな?「聴こえるか?聴こえてるかオーティス?!」と絶叫していたのが印象的だった。

このバンドのややソフィスティケイトされた演奏も最高!やはり上田さんと声がまったく違うから雰囲気もまったく違う。

最後のリフレイン、下手のサブ・ステージから出たり入ったり繰り返すこと4回!もはや今日も長丁場になりそうな予感満点!

コレ、他のコンサートだったら絶対最後にやるヤツだぜ。そういえば始める前に「いよいよ第一部最後の曲になりました!」なんて言ってたな。

最近フト思ったことがあった。「Hallelujah I Love Her So」の「her」、「Try a Little Tenderness」の歌詞「She may be weary」に出て来る「she」、他にもズバリ「My Girl」とか「My Guy」とか…コレ全部黒人ミュージシャンの曲なワケだけど、この中の「her」、「she」、「my girl」、「my guy」って黒人だと思う?それとも白人だと思う?ま、東洋人ではないだろうし、こんなこと考えたことがない方が当たり前かもしれない。

でもナゼか、無意識に白人を想像していませんかね?コレらの曲の主語や目的語は「黒人」のハズなんだけど、自動的に「白人」を結びつけてしまうんだよな。

イヤ、特に意味はないんだけど不思議だな?と思って…。

Montroseは『Paper Money』から「I Got the Fire」。

Montroseは『Paper Money』から「I Got the Fire」。

Montroseも人気が根強い。チョコチョコといろんなところで演奏されてるもんね。

Montroseも人気が根強い。チョコチョコといろんなところで演奏されてるもんね。

私はアメリカン・ロックをそれほど熱心に聴いていないのであまりピンとはこないんだよね~。

しかも、ああいうサウンドながらRonnie MontroseがMarshallじゃないと聞いてビックリしたわ。

でも、このバンドにかかると何しろ愉快爽快!ブリティッシュもアメリカンも関係なくロックしちゃう!

でも、このバンドにかかると何しろ愉快爽快!ブリティッシュもアメリカンも関係なくロックしちゃう!

こういう演奏を聴くと「久しぶりにMontrose引っ張り出してくるか…」なんて気になる。

こういう演奏を聴くと「久しぶりにMontrose引っ張り出してくるか…」なんて気になる。

Janisの「Move Over」。

Janisの「Move Over」。

今またCMで使われてるね。この曲も定期的に世の中に出てくるナァ。問答無用でカッコいいもんナァ。

しかも、この声で歌われた日にはこっちはイチコロだってば!

Deep Purpleを1曲。…といっても「Highway Star」やら「Smoke on the Water」ではない。

Deep Purpleを1曲。…といっても「Highway Star」やら「Smoke on the Water」ではない。

「This Time Around / Owed to G」。

MCで「Deep Purple」のマイナーな曲」と紹介されていたが、ま、確かにスッとは出てこないな~。

わかってんのよ『Come Taste the Band』だってことは…。

しかし、この「Owed to G」ってインスト曲。こうして聴くとヤケクソにカッコいいな。「Hidden gem」ってヤツだね。

普通こんな曲演らないでしょ~。これがGENKI SESSION。

前々から思っていたんだけど、この『Come Taste the Band』というタイトルはミュージカルの『Cabret(キャバレー)』からなのかしらん?

このミュージカルのリード・チューン「Life is a Cabaret」という曲のサビの歌詞が「♪Come taste the wine/Come hear the band/Come blow your horn」という一節があって、ここから採ったのかしら?ジャケットもワインだし。それとも何かの決まり文句?

ボブ・フォッシーの『キャバレー』という映画は実に不思議な魅力があった。ハッキリ言ってつまらないんだけど、なぜか時々観たくなる…そんな作品。

この後、シンガーが在籍していたバンドのオリジナル曲を2曲演奏して第一部は終了した。

しかし、令文さんの出番が多いのはうれしいんだけど、主役が出せないと書きづらいな~。

第二部のスタートはまた『Come Taste the Band』!「Love Child」だ。これは有名。コレも普通演らないよね。

第二部のスタートはまた『Come Taste the Band』!「Love Child」だ。これは有名。コレも普通演らないよね。

そして、ここでバンド・メンバーの歌をフフィーチュア。

そして、ここでバンド・メンバーの歌をフフィーチュア。

難波さんの「花・太陽・雨」。

ザ・タイガース、ザ・テンプターズ、ザ・スパイダースのメンバーで結成されたスーパーグループ「PYG」のデビュー・シングル。スゴイよね~。今だったらSMAPと嵐と関ジャニのメンバーでバンドを結成するようなもんだぜ。

作曲は井上堯之さん。そういえば、井上さん、昔MarshllのValvestateシリーズのVS100Rをお使いになられててね…。ほとんど直でつないで、信じられないくらいいい音を出されてたな~。

ギターがテレキャスターでさ。ウチにテレキャスもVS100Rもあったのでマネして弾いてみたけど、あまりに音が違うのでガッカリしたことがあった。

難波さんのソフトな歌声にウットリ…。この曲には難波さんの声がピッタリなのだ。

続いてはロジャーさん。お!Scorpionsの「Virgin Killer」!と思ったらオリジナルの「痛風キラー」だった。病気シリーズ第二弾!内容は「バン・バン・バン」。

続いてはロジャーさん。お!Scorpionsの「Virgin Killer」!と思ったらオリジナルの「痛風キラー」だった。病気シリーズ第二弾!内容は「バン・バン・バン」。

会場は大爆笑。

「痛風はあっても糖尿ではありません!」というロジャーさんのセリフがビシッとキマった!

またGS。「好きさ 好きさ 好きさ」…とここまで書くとつい「お前のすべ~て~」と書きたくなると言ったら年がバレるか?もうバレてるか。

またGS。「好きさ 好きさ 好きさ」…とここまで書くとつい「お前のすべ~て~」と書きたくなると言ったら年がバレるか?もうバレてるか。

「Cry me a River」。名曲ですな~。

「Cry me a River」。名曲ですな~。

このタイトル、どういう意味かわからなかったんだけど、ある人が教えてくれた。「私のために川一本分泣いておくれ」という意味なんだって。

いまだに全然わからない英語表現がゴロゴロしてる。意味は先刻承知の簡単な単語の配列なんだけど、まったく意味がわからない表現にチョクチョク出くわすからイヤになっちゃうよ。

この曲はシンガーの十八番的な感じ。情感豊かに歌い上げる姿に感動を覚えない人はいないだろう。

Humble Pieの『Smokin'』から「30 Days in the Hole」。

Humble Pieの『Smokin'』から「30 Days in the Hole」。

Steve Marriottがドラッグの不法所持によって刑務所に入った時のことを歌っている。

歌詞には麻薬の名前がゾロゾロ出てくる。

Steve Marriottは惜しいことをした。

こういう曲もこのバンドにピッタリだ。

こういう曲もこのバンドにピッタリだ。

Steve Marriottの曲なんか歌える人、日本にはフツーいないからね!

水野さんのソウルフルなベース・ソロも実に魅力的だった!

水野さんのソウルフルなベース・ソロも実に魅力的だった!

第二部も佳境に入って「Gimmie Some Lovin'」。

この曲も実にシックリくるね。

もういい加減メッチャ長いコンサートになっているんだけどお客さんはノリノリだ。

そして最後はSmall Facesの「All or Nothing」。

お客さんの大合唱は感動的だった!

こうして本編は終了。

こうして本編は終了。

それにしてRay CharlesからDeep Purple、モッズまでこんなにそつなく演っちゃうバンドって他にないよね?自分達が演奏しやすいように大きくアレンジを施すということならまだしも、アレンジはほぼオリジナル通り。

やっぱり優秀なシンガー、そしてそれを支えるスゴ腕ミュージシャンだからなせるワザなのだ。

アンコールに入って、演奏したのはJohn Lennonの「Imagine」。令文さんだと「Jelous Guy」になるんだけどね。

アンコールに入って、演奏したのはJohn Lennonの「Imagine」。令文さんだと「Jelous Guy」になるんだけどね。

続いてBeck Bogart & Appiceで有名な「Sweet Sweet Surrender」。元はSteve CropperやDuck Dannと活動を共にしたR&B系のサックス・プレイヤーにして大物プロデューサーのDon Nixの作品。

続いてBeck Bogart & Appiceで有名な「Sweet Sweet Surrender」。元はSteve CropperやDuck Dannと活動を共にしたR&B系のサックス・プレイヤーにして大物プロデューサーのDon Nixの作品。

やはりBBAでおなじみの「Goin' Down」もこの人のペンによるものだ。

さぁて、これで休憩を含めてほぼ4時間。メッチャ長かったけどアッという間だったな~。

クロージングは「アッコちゃん」。定番ですな。

あ~、久しぶりに素晴らしい声のホンモノのロックをドップリと聴かせてもらった。やっぱこうでないとダメだわ…ロックは。

あ~、久しぶりに素晴らしい声のホンモノのロックをドップリと聴かせてもらった。やっぱこうでないとダメだわ…ロックは。

九州からワザワザこのショウの観に駆け付けてくれたお客さんもいらっしゃった。

この記事だけを見るとまるで令文さんのバンドのコンサートのようだが、それはそれでまた結構。あんなに素晴らしいサウンドで最高の演奏を見せてくれたんだから!

マンゾク、マンゾク。

できることならこのバンド、自分でセットリスト作ってそれにそって演奏してもらいたいな~。そんなのダメよ、ダメダメ…か?

(一部敬称略 2014年8月 東京キネマ倶楽部にて撮影)

(一部敬称略 2014年8月 東京キネマ倶楽部にて撮影)

いたいた!おなじみのD_Driveのみんなが!(実はさっきまで楽屋一緒だったんだけどネ)

いたいた!おなじみのD_Driveのみんなが!(実はさっきまで楽屋一緒だったんだけどネ) JCM2000 DSLECと1960AX。キャビネットのロゴは最近交換した。

JCM2000 DSLECと1960AX。キャビネットのロゴは最近交換した。 EDENのWT-800とD410XLTが2台のフル・スタック。

EDENのWT-800とD410XLTが2台のフル・スタック。 もうすっかり珍しくなくなったD_Driveの東京でのワンマン・コンサート。

もうすっかり珍しくなくなったD_Driveの東京でのワンマン・コンサート。 満員だった初のワンマンの時もこの会場だった。こんなにモクモクじゃなかったけど…。

満員だった初のワンマンの時もこの会場だった。こんなにモクモクじゃなかったけど…。 つづいて「Drive in the Starry Night」。

つづいて「Drive in the Starry Night」。 テナー・サックスの巨人Sonny Rollinsに『Sunny Days. Starry Nights』というアルバムがある。

テナー・サックスの巨人Sonny Rollinsに『Sunny Days. Starry Nights』というアルバムがある。 もう完全に慣れた感のる東京でのワンマン。のびのびとした演奏が見ていて気持ちがいい。

もう完全に慣れた感のる東京でのワンマン。のびのびとした演奏が見ていて気持ちがいい。 一糸乱れぬギター陣のコンビネーション。必殺技にますます磨きがかかってるゾ!

一糸乱れぬギター陣のコンビネーション。必殺技にますます磨きがかかってるゾ!

Yukiちゃん作&フィーチュアのハードでドラマチックなバラード。感情豊かに弾きまくるYukiちゃんの姿が凛々しい。

Yukiちゃん作&フィーチュアのハードでドラマチックなバラード。感情豊かに弾きまくるYukiちゃんの姿が凛々しい。 ここで最初のゲスト登場。

ここで最初のゲスト登場。 YukiちゃんもButtler Shimataroの給仕でギターのお召し換え。

YukiちゃんもButtler Shimataroの給仕でギターのお召し換え。 JVM410Hと1960BDM。これであの図太いsun-goサウンドをブッ放す!

JVM410Hと1960BDM。これであの図太いsun-goサウンドをブッ放す! 以前はD_DriveにSHARAさんが入って「RADIO MAGIC」や「MORE」を一緒にプレイをしたことがあった。

以前はD_DriveにSHARAさんが入って「RADIO MAGIC」や「MORE」を一緒にプレイをしたことがあった。 D_Driveの詳しい情報はコチラ⇒D_Drive Official Web Site

D_Driveの詳しい情報はコチラ⇒D_Drive Official Web Site