チェリーを三つ入れてください。<中編>~私の新開地(下)

今度は「大開通」を渡って山側を訪ね歩いてみる。

今この「ROUND1」がある場所にはかつて「聚楽館」という劇場/映画館があった。

コレ「じゅらくかん」ではなく「しゅうらっかん」と当時の人たちは読んだらしい。

1913年にオープンした聚楽館は「西の帝劇」と呼ばれ、東京で人気を博した出し物は、ほとんどココで上演された。 こんな感じ。

こんな感じ。

立派だね~。

ヤッシャ・ハイフェッツやフリッツ・クライスラーがココで演奏したっていうんだからスゴイ。

さらに、サッチモ、ルイ・アームストロングも聚楽館のステージに立った。

新開地スゲ~!

1978年閉館。

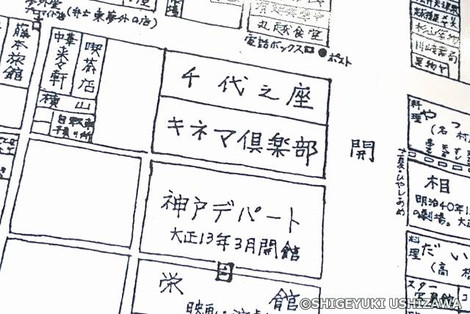

聚楽館の脇に飾ってあった昔の地図。

聚楽館の脇に飾ってあった昔の地図。

ギョギョギョ!「キネマ倶楽部」だ!

前回紹介した淀川さんの本によると、このキネマ倶楽部にはソコロフスキーというロシアから亡命して来たピアノの名手がいて、映画に合わせてそれはそれは素晴らしい演奏を聴かせてくれたそうだ。

もちろんサイレント映画の時代の話ね。 新開地二丁目商店街を山側に進む。

新開地二丁目商店街を山側に進む。

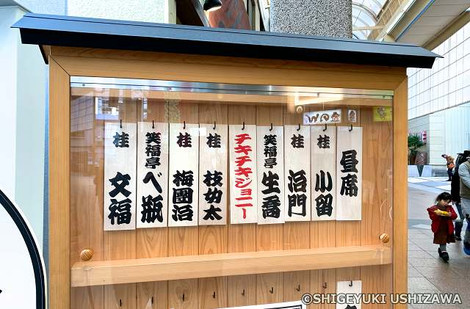

「喜楽館」という寄席。

「喜楽館」という寄席。

そこら中で宣伝していたのでよっぽど由緒ある寄席が復活でもしたのかな?と思っていたら、2018年のオープンだそうで…。

一応江戸っ子なもんですから私は上方落語を一切聞かないんだけど、新しい寄席が出来るというのは実にいいことだ。

落語業界ってロック業界より全然進んでるんだよ。

落語業界ってロック業界より全然進んでるんだよ。

それはどういうことか…。

東京の寄席は若い人が増えているんだって。

若い人が若い噺家を目当てにして足を向るのだそうだ。

そして、その若い噺家目当てで寄席に足を運んだ若者が、そこに出演していたベテランの芸を聴いて感動して、ますます「落語」というエンターテイメントの魅力に憑りつかれるというシステムが成立しているらしい。

理由はどうあれ、文化の伝承がうまくいっているということだ。

最も落語は300年以上の歴史があって、太くなったり細くなったりはしたものの、連綿とその文化が受け継がれてきているのは立派だよね。

ホントかどうかは知らないけど、ホントだとしたらナント素晴らしいことだろう。

クラシックやジャズもそうなんだけど、コレが「古典芸能」の強いところなんだな。

ところがロックはコレができない。

ロックが生まれてたかだか65年。

オッサン/オバサンが喜ぶのロックと若者のロックの間には今の時点では決して渡ることができない深くて暗い亀裂ができてしまった。

ウワベは賑やかに見えるけど、日本のロックと呼ばれている音楽は、温故知新しない限りどうにもならないところへ来ているのではないだろうか?

若い人が若い人のロックを聴いてロックを演ってもいいモノが出て来るワケがない。

出がらしから香りの強いお茶を出すことはどうしてもできないのだ。

若い人がチャンとした昔のロックを勉強して、若い感性で自分たちだけの音楽を作る日が来ることを楽しみにしている。

最終的には「ロックは若い人が作る音楽」だと思っているから。 …と、ナマイキなことを言って「どうもすいません」!

…と、ナマイキなことを言って「どうもすいません」!

「B面の神戸」という異名を取る「聚楽横丁」というのがあると聞いて行ってみた。

「B面の神戸」という異名を取る「聚楽横丁」というのがあると聞いて行ってみた。 フーム…私なんかには何の違和感もないB面だな。

フーム…私なんかには何の違和感もないB面だな。

こういう景色が実にシックリくる。

道路にはこんな銘板が埋め込まれている。

道路にはこんな銘板が埋め込まれている。

「新開地新世紀」か…。インパクトは強いな。

要するにお小さな飲み屋がズラリを軒を連ねる庶民的な歓楽街ということね。

要するにお小さな飲み屋がズラリを軒を連ねる庶民的な歓楽街ということね。

市営地下鉄が通っている大通りを渡って「水木通り」というところに来てみた。

市営地下鉄が通っている大通りを渡って「水木通り」というところに来てみた。

通りを渡ると酒屋が目立つ。

酒屋といっても、酒類を売るだけでなく、そこで簡単な肴を出して酒を飲ませる店ね。

昔は東京にもそういう店がたくさんあった。酒屋で酒を飲ませることが珍しくなった。

ウチの近くにも1軒あって、子供だった私にはコワい感じがしたよね。

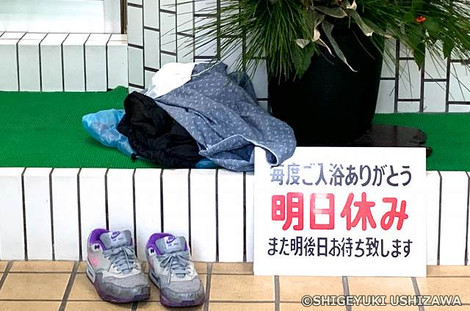

ココへ来た目的はコレ…ではないんだけど、この銭湯目立つナァ。

ココへ来た目的はコレ…ではないんだけど、この銭湯目立つナァ。

スゴイよ。

スゴイよ。

外の入り口で服を脱いじゃう人がいるんだから!

コレは神戸式なのかッ?

そして自転車置き場に貼ってある選挙ポスターは意外にもほとんど革新系。

そして自転車置き場に貼ってある選挙ポスターは意外にもほとんど革新系。

さて、ココへ来た本当の目的は、この銭湯の向かって左の、今は駐車場になっている場所を訪れたかったから。

さて、ココへ来た本当の目的は、この銭湯の向かって左の、今は駐車場になっている場所を訪れたかったから。

昭和21年、ラバウルから復員した武良茂という人が、東京で3年を過ごした後、故郷の境港へ帰る途中神戸に立ち寄り、宿泊していたアパートの家主と親交を深める。

そして武良さんはその家主からそのアパートを購入する。

そのアパートのあった場所が、その今の下の写真の駐車場のスペース。

武良さんは境港から家族をアパートに呼び寄せて、お父さんや弟、当時「巣鴨刑務所」に入っていたお兄さんのお嫁さんなどと暮らすことになった。

このアパートの住人の中に紙芝居の画家がいて、武良さんは紙芝居を始めることになる。

そして、武良さんはその後漫画家となり、このアパートがあった町名にちなんでペンネームを「水木しげる」とした。 私の世代は『墓場の鬼太郎(のちの’ゲゲゲ’)』やら『河童の三平』やら『悪魔くん』やらを夢中になって見たクチだろう。

私の世代は『墓場の鬼太郎(のちの’ゲゲゲ’)』やら『河童の三平』やら『悪魔くん』やらを夢中になって見たクチだろう。

今は知らないけど、「自作マンガが一本テレビ化されるだけで一生食える」と言われている世界で、自分の作品をコレだけテレビ化させた水木さんってケタ違いの大ヒット漫画作家なんだよね。

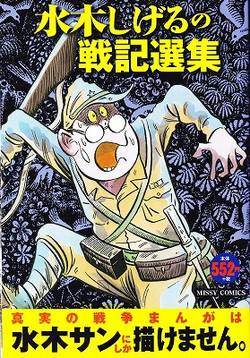

そうした怪奇マンガもいいけど、水木さんの「戦記マンガ」ってのもスゴイ。

日本は戦争に負けて310万人もの犠牲者を出したクセに、学校で戦争を教えないイビツな教育システムを採っている国だ。

ゼヒ読んでみて欲しい。

若い人たちには、積極的に本でもマンガでも戦争に関する本を読んでもらって、戦争を経験した方々の塗炭の苦しみを知って、この国が二度と戦争に巻き込まれることのないようにチャンと選挙に行って、政治に参加して、しかるべき慎重な行動を取ってもらいたいです。

いいですか、先進国の子供たちはみんな学校で戦争を教わるんですよ! 今度はその足で朝通過してきた道を逆行し、湊川公園駅方面へと向かった。

今度はその足で朝通過してきた道を逆行し、湊川公園駅方面へと向かった。

「株式会社いれ歯やさん」?!

スゲエ名前だな。

気になってインターネットで調べてみたら、文字通り歯科技工の会社だった。

電話すると「ハイ、いれ歯やさんで~す!」って出るんだろうけど結構なインパクトだ。 なぜ湊川公園駅まで戻ってきたのかというと…コレ。

なぜ湊川公園駅まで戻ってきたのかというと…コレ。

「ミナエンタウン」というこの雑居ビルが大いに気になったのだ!

「ミナエンタウン」というこの雑居ビルが大いに気になったのだ!

「ミナエン」?…「湊川公園」の略か…。 …というのは、こんなナリをしている割にはテナントさんがライブハウスとか音楽系の飲み屋とかばかりで実に楽しそうな雰囲気なのだ。

…というのは、こんなナリをしている割にはテナントさんがライブハウスとか音楽系の飲み屋とかばかりで実に楽しそうな雰囲気なのだ。

そして辻向かいには「人工衛星饅頭」。

そして辻向かいには「人工衛星饅頭」。

コレも気になるじゃんね~。

…ということで早速1個買ってみた。

…ということで早速1個買ってみた。

当然「人工衛星饅頭」を作っているお兄さんに名前の由来を訊くよね~。

先代の社長が作り始めたのが1957年。

先代の社長が作り始めたのが1957年。

「その年にソ連がスプートニク1号の打ち上げに成功して「人工衛星」が大きな話題になっていたので、それに乗っかっておいた」のだそうだ。

だからその歴史たるや63年!

モノとしては大変シンプルなモノだ。

お兄さんは「『空飛ぶ円盤』みたいということもあったかも知れない」と言ってた。

中身は宇宙食が入っているとかいうワケではなくて、普通のアンコ。

中身は宇宙食が入っているとかいうワケではなくて、普通のアンコ。

期待通り、予想通りのスペックとコンテンツ。 ついでに湊川公園を少々ブラついて…

ついでに湊川公園を少々ブラついて…

お、ドムドム・バーガーがあるぞ。

お、ドムドム・バーガーがあるぞ。

当時日本ではなかった沖縄にできたA&Wというアメリカ資本のチェーン店を除けば、日本初のハンバーガー・チェーンがドムドム・バーガー。

ダイエー(今は「イオン」か?)はマクドナルドと提携してハンバーガー・チェーン店戦略を打ち立てたが出資比率で問題が起こってしまい合弁を断念。

独自路線でスタートさせたのが「ドムドム・バーガー」だった。

当時のダイエーの基本理念「良い品をどんどん安く」から「どんどん」を採ろうとしたが、すでに商標が登録されていたので(うどん屋さんかな?)、「ドムドム」にしたということです。

以前は東京でも見かけたけど最近は見なくなったナ。

大阪の箕面の駅前にあったよね?

去年行ったらなくなってた。 徹底的な「バーゲン」攻勢!

徹底的な「バーゲン」攻勢!

でも人通りはチョット寂しかった。

以上で「私の新開地」終わり~!

さて、「チェリーを三つ入れてください。」。

さて、「チェリーを三つ入れてください。」。

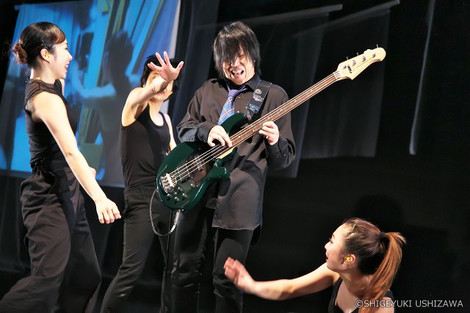

「Gradation」でワイワイやった後はChiikoちゃんの嵐のようなフィル! 闇をつんざくヘヴィなサウンドは「GEKIRIN-逆鱗-」!

闇をつんざくヘヴィなサウンドは「GEKIRIN-逆鱗-」!

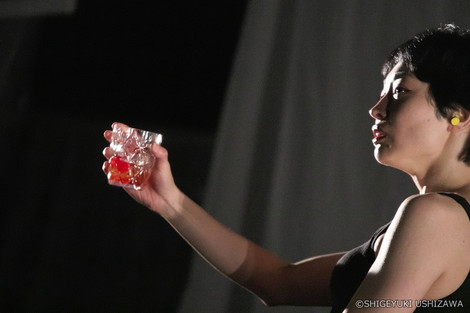

「静」と…

「静」と… 「動」が交錯するスリル溢れるパフォーマンスだった。

「動」が交錯するスリル溢れるパフォーマンスだった。

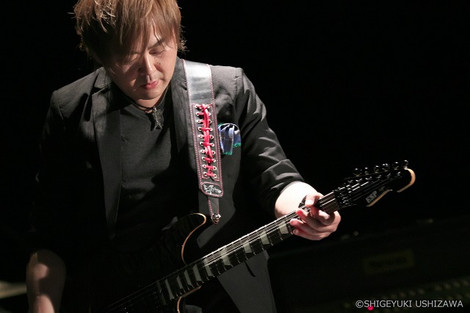

そしてまた「静」…Seijiさんが奏でるのは「Unkind Rain」。

そしてまた「静」…Seijiさんが奏でるのは「Unkind Rain」。

ヴェールを付けたダンサーがステージを

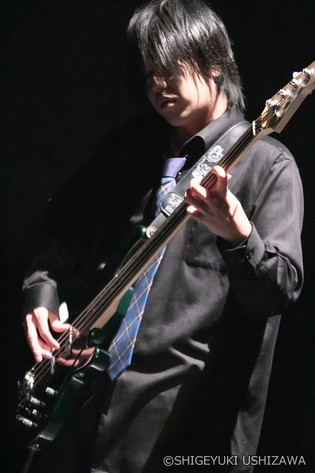

ヴェールを付けたダンサーがステージを Toshiくんのベース・ソロ。

Toshiくんのベース・ソロ。

曲はシリアスなモノながら薄暗い闇に舞う白いヴェールが美しかった。

曲はシリアスなモノながら薄暗い闇に舞う白いヴェールが美しかった。

「グォォォォォ!」

「グォォォォォ!」

アームを多用したSeijiさんのプレイはまさに大魔王の咆哮のようだ。

時にバッハの「トッカータとフーガ」のメロディを用いて由佳梨さんに襲いかかる。

時にバッハの「トッカータとフーガ」のメロディを用いて由佳梨さんに襲いかかる。

由佳梨さんが背負っているのはYukiちゃん。

由佳梨さんが背負っているのはYukiちゃん。 しばしの姉妹共演。

しばしの姉妹共演。 Yukiちゃんがギターに戻ってChiikoちゃんのスネア・ドラムでリードするのは…

Yukiちゃんがギターに戻ってChiikoちゃんのスネア・ドラムでリードするのは… 「Thumb's Up(旧名:Livingston's Thumbs Up)」だ!

「Thumb's Up(旧名:Livingston's Thumbs Up)」だ!

ジェットコースターに乗っているかのようにドライブする曲の展開にピッタリの振り付けだ。

ジェットコースターに乗っているかのようにドライブする曲の展開にピッタリの振り付けだ。

逢坂由佳梨の詳しい情報はコチラ⇒Yukari Osaka Official Web Site

逢坂由佳梨の詳しい情報はコチラ⇒Yukari Osaka Official Web Site

D_Driveの詳しい情報はコチラ⇒D_Drive OFFICIAL WEB SITE