NAMM2020レポート vol.4~Marshall Records Special Showcase <後編>

前回からお届けしているMarshall RecordsのSHOWCASEライブのレポート。

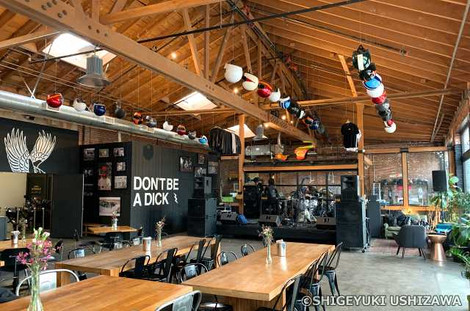

会場となったイースト・ロサンゼルスのTHE HOUSE OF MACHINESの店内の様子を紹介しておきましょう。

会場となったイースト・ロサンゼルスのTHE HOUSE OF MACHINESの店内の様子を紹介しておきましょう。 ステージが組み上げられる前の店内の様子。

ステージが組み上げられる前の店内の様子。 ステージ側から見た店内。

ステージ側から見た店内。

結構広い。 天井からは無数のバイク・ヘルメットが吊るされている。

天井からは無数のバイク・ヘルメットが吊るされている。 お店のロゴサイン。

お店のロゴサイン。

「THOM」はもちろん「THE HOUSE OF MACHINES」の頭文字。 ドカンと掲げられた「DON'T BE A DICK」のサイン。

ドカンと掲げられた「DON'T BE A DICK」のサイン。

「Dick」なんて言葉が使われているので変な意味かと思うけど、コレで「イヤなヤツになるなよ」という意味。 「マシンの家」というぐらいなので、もちろんバイクも展示されている。

「マシンの家」というぐらいなので、もちろんバイクも展示されている。

展示というよりガレージかな?

今日のレポートはD_Driveの次にステージに上がったPress to MECOの出番。

今日のレポートはD_Driveの次にステージに上がったPress to MECOの出番。

またタネさんがマイクを握ってPress to MECOを紹介した。

またタネさんがマイクを握ってPress to MECOを紹介した。

Press to MECOを観るのは昨年6月の『Marshall Live』以来。

Press to MECOを観るのは昨年6月の『Marshall Live』以来。

オープニングは「Familiar Ground」。

オープニングは「Familiar Ground」。 まずはルイスのリード・ボーカルズから。

まずはルイスのリード・ボーカルズから。

このバンドは3人とも歌うことができるからね。

ルイスは歌だけじゃなくてシャープなドラミングも素晴らしいの。 ルイスにピッタリと寄り添うルークのコーラス。

ルイスにピッタリと寄り添うルークのコーラス。

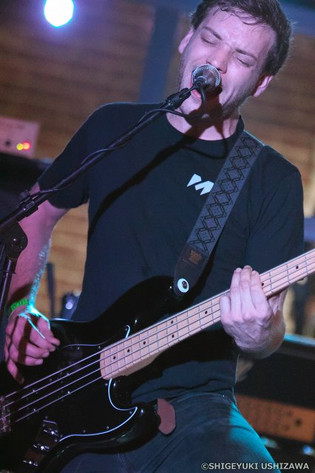

そしてヘヴィなアダムのベース。

そしてヘヴィなアダムのベース。

もちろん他の曲ではリード・ボーカルズを聴かせてくれた。

そんな3人だけあって、とにかく分厚くて美しいコーラス・ワークが素晴らしい。

そんな3人だけあって、とにかく分厚くて美しいコーラス・ワークが素晴らしい。

もうね、CDを聴いているみたいに3人とも音程が完璧なの。

英米と日本のロックの決定的違いのひとつはコーラス・パートだよね。

まさに音楽的ルーツの違いを感じるポイントのひとつだ。

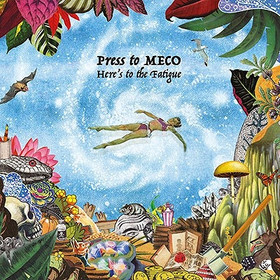

この「音楽的ルーツの違い」ね…コレについては別のPress to MECOのレポートの時にまた書かせて頂く。 ステージはMarshall Recordsからリリースされたアルバム『Here's to the Fatigue』からのレパートリーを中心に進行する。

ステージはMarshall Recordsからリリースされたアルバム『Here's to the Fatigue』からのレパートリーを中心に進行する。

骨太なシャッフル「Here's to the Fatigue」。

骨太なシャッフル「Here's to the Fatigue」。

私が知る限り、こういうサウンドは日本の若いバンドさんからは絶対に出て来ない。 ルークの耳に目をやると栓をしてるでしょ?

ルークの耳に目をやると栓をしてるでしょ?

本人に理由を確かめたところ、コレ、うるさいからではなくて自分の声をモニターしやすくしているんだって。

方式は違えど目的は鶴田浩二の手と同じだね。

ああ、私はなんて古いヤツなんだろう。

でも新しいモノはあんまり欲しがらない。

「If All Your Parts Don't Make a Whole」もコーラスが最高。

「If All Your Parts Don't Make a Whole」もコーラスが最高。

イヤイヤ、この曲、すごくいいナァ。

イヤイヤ、この曲、すごくいいナァ。

時折出て来る5/4拍子でハッとさせられ、サビのサブ・ドミナントマイナーでホロっとさせられる。

アレンジもすごく凝っていてMECOの魅力がテンコ盛りだ。 他にもアルバムから「A Quick Fix」や「White Knuckling」をプレイ。

他にもアルバムから「A Quick Fix」や「White Knuckling」をプレイ。 とにもかくにも演奏がウマい。

とにもかくにも演奏がウマい。

サウンド自体は今の若いバンドのそれに相違ないが、やっぱり「イギリスのチーム」だけあって、かぐわしきブリティッシュ・ロックの香りが感じられ、日本の若いバンドとは根っこが全く違うことを感じさせられる。

Press to MECOの詳しい情報はコチラ⇒Press to MECO Official Site

Press to MECOの詳しい情報はコチラ⇒Press to MECO Official Site 締めもタネさん!

締めもタネさん!

「ショウケース」の主旨通り、2バンドともそれぞれの音楽の魅力を十分にアッピールしたライブとなった。

「ショウケース」の主旨通り、2バンドともそれぞれの音楽の魅力を十分にアッピールしたライブとなった。 帰りは大型バスでみんなでアナハイムへ。

帰りは大型バスでみんなでアナハイムへ。

後にジョンが写ってる。

あの人たち、こういう帰りのバスの中って必ず歌合戦になるんだよ。

アレ、ナンなんだろうな。

次から次へと曲をかけて、それに合わせてみんなで歌う。

イッパイ引っ掛けて気分良くなって「歌でも歌うか!」ってなところなんだろう。

そういう気分に洋の東西の違いは関係ないようだ。

でもイギリス人と一緒にいると『時計じかけのオレンジ』の冒頭のシーンを思い出さなくもないが…(ソロソロShige Blogで『キューブリック特集』やります!)。

当然、全編英語だからほとんど加わることができない…どころか、知らない曲ばっかりなの。

でもみんな楽しそうに歌っている。

こういうところでも日本と西欧諸国の間で「音楽」の存在缶や価値観が大きく異なることを実感するね。

ちなみにコレはUberではなくてチャンとしたバス。

数日前の新聞に出ていたけど、Uberって7四半期連続で赤字なんだってね。

今回のレポートの最初で「アメリカではUberが大活躍」なんて書いたけど、実情は厳しいらしい。

そこへもって来て今「個人事業主扱い」となっている運転手を近い将来「従業員」扱いにしなければならず、そうなると社会保障費の負担がそのまま会社の財政を圧迫して会社はますます苦境に立たされることになるのだとか。

タクシー業界とか例のシャトルバスだとかの業界がロビイストを使って政治家を動かし、逆襲したのかな?…なんて思っちゃうね。

こんなところでも従来型の事業形態とIT革命後の事業形態の摩擦が見て取れますな。

(一部敬称略 2020年1月17日 ロサンゼルス The House of Machinesにて撮影)