Kelly SIMONZ'S BLIND FAITH~BOYAGE OF TIME <後編> BLIND FAITH

『VOYAGE OF TIME』と題したKelly SIMONZ'S BLIND FAITHの15回目の東京キネマ倶楽部公演。

今日はレポートの<後編>。

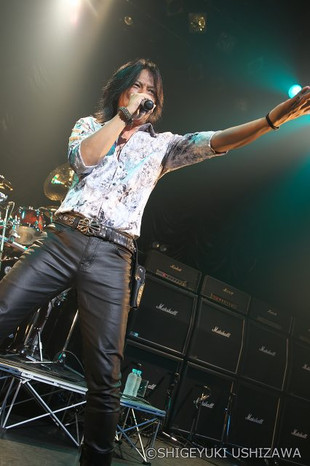

「みなさん、心の準備はいいですかッ!?」

「みなさん、心の準備はいいですかッ!?」

なるほど、アタマの3曲のあまりにも激しい勢いに接したお客さんには、この4人のパフォーマンスに対する心の準備が必要だったかもしれない。

4曲目は『At the Gates of a New World』から「In The Name Of Love」。

4曲目は『At the Gates of a New World』から「In The Name Of Love」。

ガラッと変わって鉄壁のメタル・チューン「Bound For Glory」。

ガラッと変わって鉄壁のメタル・チューン「Bound For Glory」。

Yama-Bさんがココで一旦ステージを降りて3人態勢に。

Yama-Bさんがココで一旦ステージを降りて3人態勢に。

さっきの「みなさん、心の準備はいいですか!?」というYama-Bさんのセリフはココでも必要だったな…。

というのは、この後に展開したのはまさにインストゥルメンタル・ナンバーの「年末のアメ横」、「年始の明治神宮」状態!

15回目のキネマ倶楽部公演のハイライトだ! もう、このコーナーの3人の仕事たるやすさまじいものがあったね。

もう、このコーナーの3人の仕事たるやすさまじいものがあったね。

いつか新宿のライブでKellyさんは「怒り丸出し」の激演を見せてくれたことがあったが、今日のは同じ激演でも、計算しつくされた緻密な演出だった。

ま、kellyさん、段取りでホンのチョッピリ計算間違いしちゃったけどゼ~ンゼン問題なし!

まずはさっきから続けて収録曲がチョイスされている『At the Gates of a New World』から「Tales of the Viking」。

まずはさっきから続けて収録曲がチョイスされている『At the Gates of a New World』から「Tales of the Viking」。

Marshallの50周年記念コンサ―トの時、リハーサルなんかで何かというとイングヴェイは「ecause I'm a viking」ってフザげて言ってたな。

「viking」という言葉は、普遍性が高いワリには語源が不明な単語の代表選手のひとつなのだそうだ。

ナゼか…「Because it's the viking!」

いいね、3連。ハッとさせられる。

いいね、3連。ハッとさせられる。

純粋なメタルの曲調に混ざって演奏されるとすごくいいアクセントになる。 ギター・ソロをはさんで…

ギター・ソロをはさんで…

こんなことばっかりやっていたらKellyさんもマイっちゃうので(実際はヘッチャラ)ココでジックリとバラードを挟み込んだ。

こんなことばっかりやっていたらKellyさんもマイっちゃうので(実際はヘッチャラ)ココでジックリとバラードを挟み込んだ。

怒涛のインスト・セクションの最後を締めくくったのはおなじみ「Allegro Maestoso」。

怒涛のインスト・セクションの最後を締めくくったのはおなじみ「Allegro Maestoso」。 私はKellyさんのこのキネマ倶楽部でのシリーズを第何回目から観ているのかわからないけど、このインスト6連発ってのは今までで一番スゴかったんじゃない?

私はKellyさんのこのキネマ倶楽部でのシリーズを第何回目から観ているのかわからないけど、このインスト6連発ってのは今までで一番スゴかったんじゃない?

さっき「ホンのチョッピリ計算間違いしちゃった」と書いたけど、もちろんそれは演奏のことではなくて、KellyさんがYama-Bさんをステージに呼び戻すタイミングを勘違いしちゃったのね。

さっき「ホンのチョッピリ計算間違いしちゃった」と書いたけど、もちろんそれは演奏のことではなくて、KellyさんがYama-Bさんをステージに呼び戻すタイミングを勘違いしちゃったのね。

ドンマイ、ドンマイ。

お客さん怒涛の6連発の後でポカンとしちゃってたから誰もわからないって!

はい、Take2。

はい、Take2。

「ボクは疲れたのでYama-Bさんをお迎えします」と、また4人態勢に。

そりゃあれだけ弾いたら疲れもしますって!!

『The Journey To The Gates』から「At the Gates of a New World」。

『The Journey To The Gates』から「At the Gates of a New World」。

ショウもいよいよ最後のセクションに入り、ますますKellyさんにナニかが乗り移って来たようだ。

ショウもいよいよ最後のセクションに入り、ますますKellyさんにナニかが乗り移って来たようだ。

さっきあんなに弾いたのに!

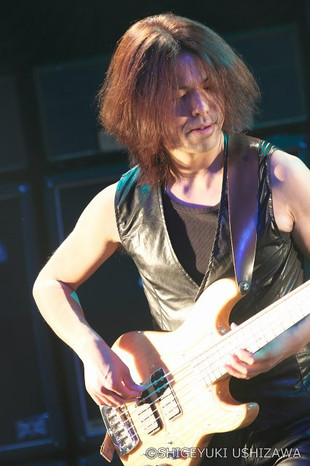

まだまだブッチ切りのパワーをカマしてくれるYouskeくん!

まだまだブッチ切りのパワーをカマしてくれるYouskeくん!

本編の最後を締めくくったのはこのおなじみのイントロ!

本編の最後を締めくくったのはこのおなじみのイントロ! BLIND FAITHのキラー・チューンのひとつ「Now Your Turn」だ!

BLIND FAITHのキラー・チューンのひとつ「Now Your Turn」だ!

まもちゃん、大ハッスル!

まもちゃん、大ハッスル!

その姿を見守るKellyさんの表情がまたいい。

師匠が押すワケでもなく、弟子が引くワケでもない師弟愛あふれるギター・バトル。

師匠が押すワケでもなく、弟子が引くワケでもない師弟愛あふれるギター・バトル。

間を取り持っているのはMarshallか!

kellyさんに促されて記念のツー・ショット。

kellyさんに促されて記念のツー・ショット。

とても感動的なシーンだった!

アンコールはBLIND FAITHの4人で「Overture」から「Road To Destruction」へ!

アンコールはBLIND FAITHの4人で「Overture」から「Road To Destruction」へ!

今回はMCも少なめでそれこそ徹底的に「弾きまくり世界」への旅だった!

今回はMCも少なめでそれこそ徹底的に「弾きまくり世界」への旅だった!

旅といえば、Kellyさんは来る12月23日、『メタルフェリー』と題して船上でライブをやるとか…コレがホントのVon Boyage!

ひとつ…。

kellyさんはMCの中で「ネオ・クラシカル宣言」とも取れる発言をされていた。

「ネオ・クラシカル」というカテゴリーが正確にどういう音楽を指しているのかは寡聞にして完全には把握できないが、恐らくパガニーニあたりのクラシックの要素を取り入れたイングヴェイ・マルムスティーンのスタイルをフォローした音楽という風になるのであろう。

ロックが他のジャンルの音楽を取り入れるのは大いに結構。

ただパガニーニはやっぱり古いと思うし、やり尽くした感も否めない。何せ私がまだ中学生の頃、雑誌のインタビューでウリが「パガニーニ」とか「ジャンゴ」とか騒いでいたからね。

それからカレコレ40年は経ってる。

クォリティが高ければオリジナルの40年は屁でもないが、フォロワーの40年はあまりにも時間が経ちすぎているのはなかろうか?

そこで!

いつもストラヴィンスキー、ショスタコーヴィチ、バルトークについては触れているので今日は名前を出さないが、近代あるいは現代クラシックからネタを積極的に拝借するというのはどうだろうか…ということを提案したい。

ジャズ・ベースの巨人、チャールズ・ミンガスが1960年代の終わりか70年代のはじめに「今のロックがやっていることは、私が1950年代にやっていたことをマネしているにすぎない」と言った。

私はこの発言はリフを強調した当時のハード・ロックのことを指摘しているモノと解釈しているが、いいじゃない、マネすれば。

ロックというのはそういう音楽なんだから。

でもジャズからの拝借はもう絶対ダメ。フュージョンでコリゴリしたでしょう?

だから新しいクラシックを責める。

例えば、グリンカやプロコフィエフ、グノーやオネゲル。ハチャトゥリアンもいいな。ブラジルやスペインの現代作品もすごくロックっぽくてカッコいい。

既にELPに大分やられてはいるが、アルゼンチンのアルベルト・ヒナステラの作品なんてもっとギタリストが研究したらカッコいいロックが成就するのではなかろうか?「ポポル・ヴ―」なんて管弦楽曲は完全にプログレだよ。弦カルもすこぶるカッコいい。

ちなみにELPの「Toccata」はヒナステラの「ピアノ協奏曲第一番」の第4楽章をロック化したものだけど、ヒナステラはその出来を絶賛したらしい。

つまり、真摯なロックにはまだまだ可能性と愉しみが残っているということなのだ。

あ、ちなみに私はコレらのクラシックを完全に「プログレッシブ・ロック」として聴いています。

おかげで、あんなに好きだったホンモノのプログレッシブ・ロックが聴くも無残な退屈なシロモノになってしまった。

こういうのを聴いちゃうと、もう元へ戻ることはできなくなるので要注意!

Kelly SIMONZの詳しい情報はコチラ⇒Kelly SMONZ official website