本城未沙子~Birds of Paradise

今日は主役も現場もMarshall Blog初登場。

場所は池袋。

知り合いもいるので滅多なことは言えないが、池袋ってのはライブハウスが林立する新宿、渋谷と肩を並べる繁華街でありながら、昔からライブハウスとは縁遠いイメージがあるのだがどうだろう?

ロックに狂って屋根裏やロフトに日参していた高校時代、池袋のライブハウスに行ったという記憶がまったくない。

40年近く前、あの頃は本当に池袋にはライブハウスがなかったのかな?それとも個人の活動範囲の問題かな?

池袋のパルコの屋上で東京おとぼけキャッツを観たぐらいだ。

そして、今でも池袋に足を向ける回数は他の繁華街に比べると決して多くはない。

そんなだから今日のレポートの舞台も初めてお邪魔するライブハウスということになる。

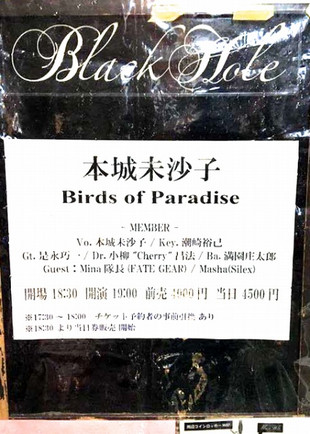

Black Holeというお店。

昔、『ブラックホール』っていうディズニー映画があったね。私は観ていないのだが、好きなアーネスト・ボーグナインが出演していたので予告編を覚えている。

それでこのお店さん、ものすごく親切なの。スッカリ恐縮してしまった。

そして、今日の主役は本城未沙子。

そして、今日の主役は本城未沙子。

先に記した通り、ありそうでなかった「元祖メタル・クィーン」のMarshall Blog初登場だ。

未沙子さん、ようこそMarshall Blogへ!

ショウのタイトルは『Birds of Paradise』。

おお~、「Birds of Paradise」といえばParkerですな?

正確にはアッチの鳥は単数で「Bird of Pradise」。

Jerome Kern作曲の大スタンダード「All the Things You Are」のコード進行を借用し、モダンジャズ創設者のひとりにして天才アルト・サックス奏者のCharlie Parkerが絶頂期にDialレーベルに吹き込んだ一曲。この時のトランぺッターはMiles Davisだった。

1947年の録音だというから今年でちょうど70年!アタシャ、日頃からそんな古い音楽を聴いてよろこんでいるのか~。

ちなみに70年経った今でもその独創性と演奏技術においてCharlie Parkerに勝るアルトサックス奏者はいないし、未来永劫出て来ないと言われている。つまり「オリジナルの強さ」ということになる。

そういう意味ではMarshallと共通点があると言えなくもない。

…と、まず軽く脱線しておいて…。

(ココで注釈で脱線!今、未沙子さんとやり取りをしていたら、「Bird-of-Paradise」というのは「極楽鳥」のことだと教わった。さすがに鳥のことまではわからないの。

で、私にとって「極楽鳥」といえばPANTA & HAL。PANTAさんがMarc Bolanに捧げた名曲だ)

『Birds of Paradise』と銘打った未沙子さんのバースデイ・コンサート。

『Birds of Paradise』と銘打った未沙子さんのバースデイ・コンサート。

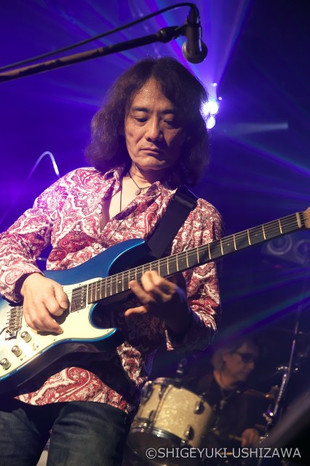

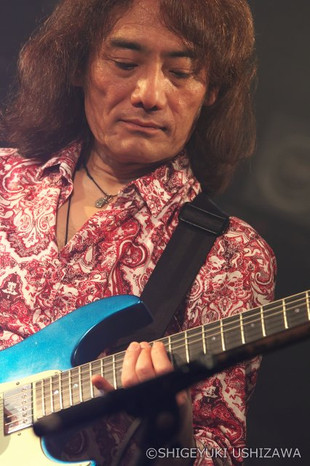

是永さんはJCM2000 TSL100を使用。

是永さんはJCM2000 TSL100を使用。

コレ、長いことお使いでいらっしゃる。コレがホントの「コレナガ」、なんちゃって。

是永さんと初めてご一緒させて頂いたのは福山雅治さんの横浜アリーナの時だったっけかな?

ずいぶん前のことだけど、その時もこのTSLがステージに上がっていた。

「Orange Crunch」。

「Orange Crunch」。

1998年ぐらいだったかな?…の限定生産品。

当時は今みたいに自由にカラー・モデルなんてオーダーができなくて、こうして「限定品」として、世界統一で黒以外のカバリングのモデルをリリースしていた。

オレンジ色のカバリング自体はかなり昔からあるものだ。

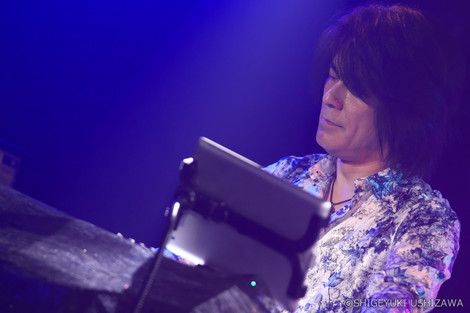

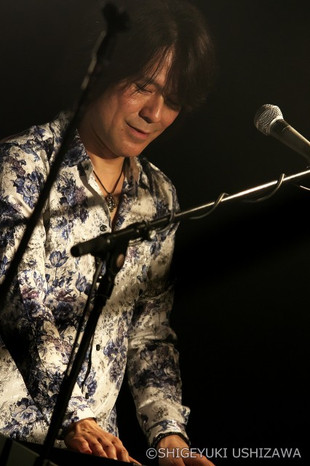

キーボーズは潮崎裕己。

キーボーズは潮崎裕己。

ベースはおなじみ満園庄太郎。

ベースはおなじみ満園庄太郎。

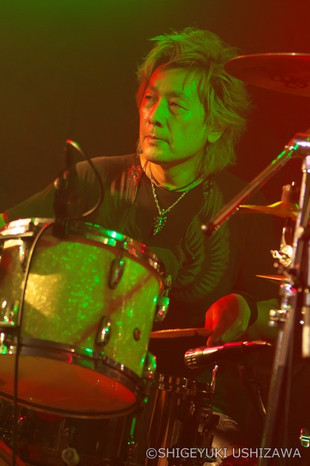

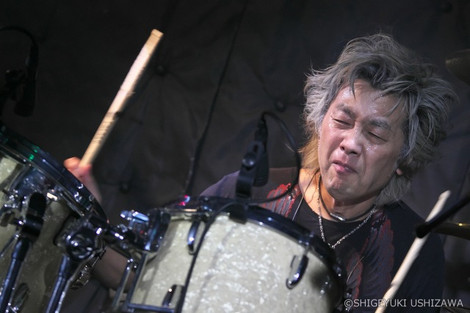

ドラムスは小柳"CHERRY"昌法。

ドラムスは小柳"CHERRY"昌法。

「♪ズンズク、ズンズク」…ハード・ロック!

私の中の「ロック」の定義はやっぱりこの手の「ハード・ロック」なんだな。

適度にハードでへヴィなヤツが私の「ロック」。

続けて「LOVE ME FOREVER」へ。

続けて「LOVE ME FOREVER」へ。

未沙子さんの余裕シャクシャクの歌いっぷりと誰も寄せ付けないかのような存在感がスゴい!

「春なのに…、日曜日なのに…、忙しいのに、ありがとうございます。お花見行きましたか?」

そうか、この時は桜が満開の頃だったのね。

お友達が投稿するfacebookの写真で目黒川の桜を満喫したという未沙子さん。

MCの後は1989年のアルバム『VISUALIZE』から「蜜のビート~HONEY BEAT」。

MCの後は1989年のアルバム『VISUALIZE』から「蜜のビート~HONEY BEAT」。

庄太郎ちゃんがベースを効かせるのは「TILL THE BREAK」。

庄太郎ちゃんがベースを効かせるのは「TILL THE BREAK」。

この曲も冒頭とはうって変わったポピュラー・チューン。

この曲も冒頭とはうって変わったポピュラー・チューン。

幅広い曲調のレパートリーだ。

そんなバラエティに富んだセット・リストを完璧に支えるバック陣。

百戦錬磨のベテラン勢だけに聴いてて安心、そしてスリリング!

百戦錬磨のベテラン勢だけに聴いてて安心、そしてスリリング!

ちなみに潮崎さんとCHERRYさんもMarshall Blogに初めてご登場頂いた。

タイトルからは想像できないドライビング・チューン!

タイトルからは想像できないドライビング・チューン!

ギター・ソロもバッチリ!

未沙子さんとMina隊長のFATE GEARは3月にダブルヘッドライナーで鹿鳴館で共演した。

だからイキもピッタリ!

「(リハーサルの)スタジオの時、メッチャ緊張してしまって弾けなかった!でも今日は大丈夫。!本番に強いのです!」と次の曲に進む。

「(リハーサルの)スタジオの時、メッチャ緊張してしまって弾けなかった!でも今日は大丈夫。!本番に強いのです!」と次の曲に進む。

今日一番早いナンバーだという「DISTRACTION」!

「コレ歌っていた時、17歳だった!」という未沙子さん。

「コレ歌っていた時、17歳だった!」という未沙子さん。

むしろ当時より今の方がパワフルなのでは?!

Mina隊長はお店のJCM900 4100 Orange Crunchを使用。

Mina隊長はお店のJCM900 4100 Orange Crunchを使用。

やっぱりこういう気骨のあるハードなロック・ギターは真空管アンプで弾かなきゃダメだ。

さもないと「ウソ」になってしまう。

そのあたりのをことを100%理解しているかのようなMina隊長のプレイだった。

FARTE GEARのMV見てね!

FARTE GEARのMV見てね!

Marshall、NATAL、EDENが大活躍しとります。

また、ライブのビデオも必見ね。

MarshallだけでなくNATALサウンドも炸裂してるってばよ~。

下のFATE GEARのウェブサイトから入ってチョーダイ。

FATE GEARの詳しい情報はコチラ⇒FATE GEAR OFFICIAL SITE

前2曲とガラッと変わってシットリ・ムードに突入。

前2曲とガラッと変わってシットリ・ムードに突入。

1983年のアルバム『THE CRUISER』から「TOO LONG」。

「♪トゥロン、トゥロン」、「♪ソロン、ソロン」が耳に残る~。

次の曲…ああ、未沙子さんやっちゃった~!

次の曲…ああ、未沙子さんやっちゃった~!

私に大脱線の機会を与えてしまったのね?

歌ったのは「嵐が丘(Wuthering Heights)」。

中にはこの曲を「さんまのテーマ」と思っている人がいるかも知れない。

それは鹿鳴館ね。

「Wuthering Heights」は1978年のKate Bushのデビュー・シングルにして最大のヒット曲。

「Wuthering Heights」は1978年のKate Bushのデビュー・シングルにして最大のヒット曲。

Kateがデビューした時、私は高校1年生ぐらいだったが、「Dave Gilmourが見出した」とか何とかで、鳴り物入りで登場したように記憶している。(チョット!GilmourもCBEなのッ?!)

何しろ「どこか破けているんじゃないか?」と思わせるあのキテレツな声にはビックリ仰天した。

プログレッシブ・ロックに夢中だったその頃の私にとって好みの音楽ではなかったが、シングル盤は買った。

それが下の写真。

実はコレだけではなくて、滅多に聴かない割りにはナゼか彼女のアルバムはほとんど全部家に揃ってる。

本国イギリスでは今でもものすごい人気で、昨年ハマースミス・オデオンで開いた久しぶりのコンサートのチケットが取れた!とMarshall社の社長夫人のエリーがすごく喜んでいた。

エリーは同じ頃、他にFleetwood Macも観に行ったんだよ。

いいよな~。イギリス人に生まれたかったな~。

…とココまでだったら普通の脱線。

ココはまだまだ続く「大脱線」。

さて、この曲の最後に遠慮がちに出て来るギター・ソロを弾いているのはスコットランド出身のIan BairnsonというThe Alan Parsons Projectに在籍したギタリスト。

セッション・ギタリストとしても活躍していて、Pilotの大ヒット曲、「Magic」のあのハモリのギターの一部を弾いているそうだ。

この人は6ペンス硬貨をピックの代わりにしていたのだが、Barian Mayとどっちが早かったのかね?

ちなみに6ペンス硬貨の流通が終了したのは1980年なので現在はまったく見かけることはない。

昔のイギリスの貨幣制度は、ポンドの他にギニー、シリング、ペンスという補助貨幣が存在し、しかもそれぞれが12進法だったり、20進法だったりしてやたらと複雑だった。

このイギリスの貨幣制度のことを年配の方に聞くとおもしろいのだが、複雑すぎてサッパリわからない。

先日もMarshallの社長と上野のアイリッシュ・パブに行った時にこんな話になって(当然、私が持ちかけたのだが…)、結局よくわからずじまいだった。

おまけに「ストーン」の話になってさらに話がこんがらがった。

イギリスの人って体重を「stone」という単位で表すのよ。

貨幣制度のことについては、Bryan FerryがRoxy Musicの『Country Life』に収録されている「Three and Nine」という曲で歌っていることを以前にも書いた。

で、昔、6ペンスは1/40ポンドに等しかったが、1971年の「十進法化制」の施行によってペンスの価値が2.5倍に改められた…コレもよくわからん。

でも、この法改正によって100ペンスが1ポンドとなり、いっぺんにイギリスの貨幣制度がシンプルになった。

確か、この時に「シリング」が廃止されたんじゃないかな?…コレはエリーから聞いたことがある。

で、この6ペンス、「Sing a Song of Sixpence」という詞でマザーグースにも登場する。

見た目がきれいだからなのかな?

それにメロディが付けられて、マザーグースの中でも最も有名な曲らしい。私は知らなかった。

こういうマザーグースのようなわらべ歌のようなものを「Nursery Rhyme(ナーサリー・ライム)」という。

「nursery」は「子供部屋」。「rhyme」は「韻」という意味。

で、Genesisはコレに引っ掛けて『怪奇音楽骨董箱』という邦題で知られるアルバム『Nursery Crime』を制作した。意味は「子供部屋の犯罪」。ウマいな~。

もっとウマいのは私。

この後、話をもう一度Geneisに接近させる。

さて、話を元に戻すと、「Wuthering Heights」の録音を担当したエンジニアは、このIanのソロの録音レベルをもっと上げてギター・ソロを目立つようにすればよかった…と後悔したそうだ。

確かにあまり注目したことがなかったが、今聴いてみると実にいいフレーズを弾いているのよ。6ペンスコインで。ギターはレスポールかね?

Ianはこの後、『Lionheart』、『Never for Ever』、『The Dreaming』等のKateのアルバムに参加した。 「嵐が丘」か…エミリー・ブロンテね。

「嵐が丘」か…エミリー・ブロンテね。

「世界の三大悲劇」とか「世界の十大小説」とされているらしいが、ま、女性が読む小説だよね。

ところが私は読んでるんだな~。

しかも、高校の時にお姉さんのシャーロット・ブロンテの『ジェーン・エア』とセットで読んだことがあるのですよ。

ナンでかっていうと、進学する大学で英米文学を専攻することになっていたからなの。

『嵐が丘』はKateの歌のおかげで、ヒースクリフとキャシーという主人公の名前が一生忘れられないモノとなったが、内容は双方何も覚えていないな~。

どちらかというと『ジェーン・エア』の方がおもしろかったような気がする。

「世界の十大小説」に向かって失礼千万ですな。

そんなだから、イギリスに行ってもガイドブックに必ず出ている「嵐が丘」のモデルになったヨークシャーのハワースなんてところに行きたいなんて思ったことがない。

ロックの名所だけで大満足。ヨークは行ったけどね。

そのモデルになっているという場所は、どうにも風の強い荒野と聞いている。あ~、ますます行きたくない。

それもそのはず、「嵐が丘」の原題に使われている「wuthering」という言葉は「ビュービュー風の吹く」という意味らしい。

「…らしい」というのは、この単語、英和中辞典には出ていないマイナーな単語なのだ(少なくとも私が使っている大修館書店の「ジーニアス英和辞典の第3版」には出ていない)。

実際、普段の外人とのやり取りの中でこの単語が出て来たことは当然一度もない。

ところが!

この変な単語をアルバムのタイトルに使っているロック・グループがある。

それがGenesisだ。

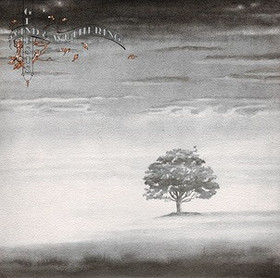

彼らの8枚目の『Wind & Wuthring』がそれ。邦題では『静寂の嵐』なんて名前にさせられちゃってる。一応撞着を狙ったんだろうね。

どちらかというとGenesisの諸作の中では人の口に上らない一枚だけど、すごくいいんだよね。

コレとか前作の『A Trick of the Tail』とか、Phil Collinsは素晴らしい仕事をしていると思う。

実際、Steve HackettがGenesisの曲だけを演った何年か前の来日公演でもこのアルバムのB面の曲をほとんど演奏していた。

その中の一曲がアルバムの最終曲「Afterglow」。

コレがまた面白い。

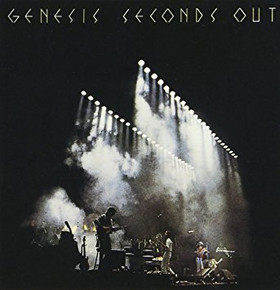

Phil Collinsはこのアルバムの後、1977年のこのアルバムのレコ発ツアーでボーカルズに専念するために自分に代わるドラマーを雇う。

白羽の矢を立てたのがFrank ZappaのところにいたChester Thompsonだった。

そのツアーが『Seconds Out』という2枚組ライブ・アルバムとなった。

『Wind & Wuthering』のレコ発ツアーゆえ、当然そのアルバムに収録されている前掲の「Afterglow」も収録されている。

この曲の最後のところ…コレがタマらない!

ChesterがZappa時代に演奏していた人気曲「Trouble Everyday」の有名な二小節のドラム・フィルをそのまま叩いているのだ。

ドラマーでもあるPhil Collinsが「ココであのフィルを叩いて欲しい」とChesterに頼んだとかいう話だ。

ああ、こういう話は死ぬほどおもしろい。

知りたいことはまだまだ山ほどあるのだ。

このバンドはその後来日も果たし、私は新宿厚生年金会館に観に行った。

大脱線おわり。

未沙子さんのキャシー、とても魅力的だった!

未沙子さんのキャシー、とても魅力的だった!

ヒースクリフになりたいわ!

「あげていきましょう!」とショウも中盤に差し掛かる。

「あげていきましょう!」とショウも中盤に差し掛かる。

クールなリフがハードロック・フィーリングを爆発させる「Midnight Flower」。

続く「7 Seas World」はプロレス団体DRAGON GATEのユニット、OVER GENERATIONのテーマソング。

コレを未沙子さんがカバーしている。

さて、2人目のゲスト。

さて、2人目のゲスト。

MASHAの登場!

Crying Machineで颯爽とMarshall Blogに登場して以来、現在はSilexでスッカリおなじみの若きギター・ヒーロー。

この日のMarshall。

この日のMarshall。

上はさっきMina隊長が使ったJCM900 4100のOrange Crush。

Mashaくんは下のJCM2000 DSL100を使用した。

キャビはJCM900時代の1960A。

当日、Mashaくんの足元で初めて目にしたのがコレ。

当日、Mashaくんの足元で初めて目にしたのがコレ。

Marshallのブースター系ペダル、BluesbreakerII(BB2)。

日本は世界一のエフェクター天国だ。

それゆえ、最近は誰も知らないようなマイナーなブランドのエフェクターを使っていることがひとつのステイタスになっているような印象を受ける。

ま、そういうのもひとつの愉しみだということは理解するけどね。釣り具と同じ。

だから反対に、エフェクター界にあっては「Marshall」というメジャーなブランドはアダになっているような気がする。

その代表のひとつがコレ。

発売当時、現Procol HarumのGeoff Whitehornが「BB2は最高だ!」と言って愛用していたモノ。

さすがMashaくん、そんなこととはツユしらず、サウンド・クォリティでバッチリBB2を選んでくれた。

音はどうかって?

聴くだけヤボでしょ!

さて、何を演ったかつーと、「Stratus」。

さて、何を演ったかつーと、「Stratus」。

シ~ッ!マーブロ愛読者の方はダマってて!

ナウいシュレッディングで攻め込むMASHAくん!

ナウいシュレッディングで攻め込むMASHAくん!

シブいアウト系フレーズを織り込んで迎撃する是永さん!

ギター好きにはタマらないシーンだ。

MASHAくんを交えてもう1曲演奏したのは「Lost in Hollywood」。

前半のセレブ風のイメージとはガラリと変わって黒と赤でまとめた衣装がカッコいい!

スタンダールですな?

読んだわ~、「赤と黒」も「パルムの僧院」も…でもナニも覚えちゃいない。

そして、Rainbowという素材。

そして、Rainbowという素材。

まさにこのシーンにピッタリでないの!

メタルの大先輩との共演で曲も思いっきりクライングのMASHAくんなのであった!

メタルの大先輩との共演で曲も思いっきりクライングのMASHAくんなのであった!

Silexの詳しい情報はコチラ⇒Silex official website

アレ?

どっかで聴いた歌詞だと思ったら「ALL RIGH NOW」?

さらに「JUST A CARNIVAL」…

「Music On」と4曲連続でたたみかけ、圧倒的なクライマックスを演出した。

激烈に盛り上がった後、グッと落として本編を締めくくったのはバラードの「キミがいるから」。

激烈に盛り上がった後、グッと落として本編を締めくくったのはバラードの「キミがいるから」。

何とも盛りだくさんでゴージャスな内容だったよ~!

アンコールは全員おそろいのシャツで登場。

アンコールは全員おそろいのシャツで登場。

「私の大好きな大好きな曲。4月7日はシーナの日。愛を込めて歌います」…

イヤ、実はこの日のチョット前、MASHAくんがMarshallの事務所に来た時、昔の日本のロックの話になってサンハウスの名前を出した。

イヤ、実はこの日のチョット前、MASHAくんがMarshallの事務所に来た時、昔の日本のロックの話になってサンハウスの名前を出した。

すると若いMASHAくんが知らないというので、いくつかサンハウスの曲を聴かせてあげた。

その中に当然「レモンティ」も入っていたんだよね。

だから、当日未沙子さんがこの曲を取り上げてMASHAくんとふたりしてビックリ!

未沙子さんの紅茶もレモンがタップリ入ったパンチの効いたモノだった!

未沙子さん、お誕生日おめでとうございま~す!

未沙子さん、お誕生日おめでとうございま~す!

MASHAくんが加わって演奏したこの日最後の曲はRIOTの「WARRIOR」。

元々こういう日本語の歌詞の曲であるような感すらあるハマり具合。

元々こういう日本語の歌詞の曲であるような感すらあるハマり具合。

MASHAくんもバンドの一員であるかのような溶け込みよう!

MASHAくんもバンドの一員であるかのような溶け込みよう!

会場は総立ちでこのにぎやかなフィナーレに参加したのであった。

何かと「初めて」が多かった今日のライブ。

何かと「初めて」が多かった今日のライブ。

スッカリ楽しませて頂きました。

改めまして、未沙子さん、お誕生日おめでとうございます!

本城未沙子の詳しい情報はコチラ⇒本城未沙子の『魔女rity☆毬乃rity』