ありがとうジム・マーシャル!<後編>~I Remember Jim! 3

Shige Blog 2012年4月20日初出…ウワ!ちょうど1年前の今日だ!

2002年5月、ついに私はマーシャルのあるミルトン・キーンズの地に立った!ザック・ワイルドのシグネイチャー・モデル2203ZWが発表される直前のことだ。その時はまだスティーヴがマーシャルにいて、The Gerorge InnというB&Bに宿を取った私と食事をするために、夜、出てきてくれた。ラリー・コリエルとフィリップ・キャサリンの名ライブ『Twin House』のジャケットのようなこの建物がThe George Innだ。

それまで何度も日本で彼を迎えた私に向かって発した言葉は…

「シゲ!とうとう来たじゃないか!とうとうマーシャルに来た!」

だった。私をハグハグしながらしきりに背中を叩くスティーヴにわからないように泣いたよ、あまりにも感激して…。

この旅は私にとってはじめてのヨーロッパ探訪で、見るモノ、聞くモノ、喰うモノ、嗅ぐモノ、感じるコトすべてが新鮮で、それまでアメリカ一辺倒だった私にいい意味で大きなショックを与えてくれた。下の写真はこのB&Bの前の通りの様子。この道は古代にローマ軍が行進した道だという。つき当りに古い教会が見える。

その教会がコレ。失礼な行為かもしれないが、ちょっと中に入って、お墓の墓碑銘を見ると、16~17世紀のものばかり。そこここに歴史を感じざるを得ない。そして、頭に浮かぶメロディを抑えることはできない…もちろんキング・クリムゾンだ。

これは部屋のようす。5月だというのに昼間からガンガンと暖房がついていた。「キタへキタ~!」と実感する。ここの主人や奥さんがまた最高にいい方々で、アレコレと面倒をみてくれ、一気にイギリスびいきになってしまった。

ついでにこれは滞在2日目以降に泊まったホテルとその庭。湖は人口のものだが、その美しさに息を飲んだ。ここのロースト・チキンと揚げたてのフライドポテト(Chips)がおいしくて、その後もここに泊まるたびにオーダーしたっけ…。なんだか『イギリス紀行』みたいになってきちゃった。

左から右から…なめるように全景を拝んでおいて…

…イン!

感激したな~。マーシャルだもんね。正真正銘、初めて自分で撮ったマーシャル本拠地の写真。

正面玄関の2階にあったミュージアム。今は大分様子が変わった。

この時、イギリス国内の楽器店の販売担当者を集めての商品研修会があり、ついでに出席させてもらった。

若い男の子ばかりだった。研修会の終了後、私が泊まっているThe George Innで出席者を集めた会食があった。そこで偶然隣り合わせになった男の子と話しをした。どこから来た子だったか覚えていないが、自分の子供の年齢と大して変わらないようなとても若い子だった。当然会話は音楽の話しとなる。それぐらいしか共通の話題がないからね。そこで驚いたのが、この子の出すその話題。

ディープ・パープルなのだ。他にも「整流管ってな~に?」なんて話しも出たが、それよりパープルだ。「知ってる?」なんて訊いてくる。「オジちゃんは『Made in Japan』のコンサートを観に行ったんだよ!」とウソもつけないので、「オジちゃんはレインボーの『On Stage』の時、ブドーカン(「ブ」に思い切りアクセント)の席に座っていたんだよ!」と告げると、すかさず手を出して「握手してください!」とおおよろこび。こっちは鼻タカダカ!実にイイ気分の会食だった。

それまでアメリカ人とはずいぶん音楽の話しをしたことがあったが、相手が老若男女を問わず、ディープ・パープルの話しなんかしたことなかった!イギリスの素晴らしいロック事情を垣間見た気がした。

そして!次の日の晩はいよいよジム・マーシャルとサシで食事なのであった!

翌日、各部門の担当者にあいさつをし、打ち合わせを済ませてから、当時の重役らとブレッチリーという近くの街の「Voong's」という中華料理店へ連れて行ってもらった。いきなりモソモソと食べだすのもナンなので、「自己紹介をさせてください」と断ったうえで一席ぶった。

ひと通りありきたりの挨拶をして、いよいよパンチ・ライン(オチ)へ突入した。「私は1962年生まれ。マーシャル社と同じ年なんですよ。だから私のこと”Bluesbreaker”と呼んでください」とやった。

ここでドーンと来ると思ったワケです。「ヒュー、ヒュー」とか…。そしたら完全にドン引き!ドン引きに加え明らかに「?」が出まくっていた。もしかしたらこの人たち「1962 Bluesbreaker」知らないんじゃないの?とさえ思いましたよ!

その後、10数年の間に何度この「Voong's」に連れて来てもらったかわからない。ベトナム人が経営している中華料理店で、我々が横浜や神戸の中華街で食す中華料理とはかなり隔たりがあり、やや無難な言い方をすれば過剰なまでに味つけにオリジナリティを加えているのだ。

ジムはここのスペアリブが大好きだった。晩年、手が不自由になった時、となりに座っていた私に「シゲ、世界一うまいあのスペアリブをいくつか私の皿に乗せてくれるかい?」と頼んでくれたりした。そのスペアリブをおいしそうに頬張っているジムの姿も忘れることができない。

さて、話しは戻り、ジム・マーシャルと初の会食!ジムと当時のパートナーとヴィクトリア、そして私の4人!緊張したな~。ジムは行きつけのイタリア料理店「The Bell」というお店に連れて行ってくれた。築100年は優に超す古いパブ風のレストランだ。

この時は、洋式の食事の手順を知らなかった(フル・コースとかそういうことではない…)。というのは、バーで食事の準備が完了するまでオリーブの実なんかをかじりながら軽くイッパイやる。これを知らないもんだから、「ずいぶん質素なオードブルだな…」と思いつつ緊張をほぐそうと最初からグビグビとワインをいただいてしまう。

ほどなくすると、イタリア人のご主人が出てきて「r」を思い切り巻きながら、「お食事の準備ができました~」というではないか!「エ~、これから本番なの~?」と驚きつつ席を移す。

ジムと当時のパートナーが目前にお座りになり、ヴィクトリアが横に…いっくら飲んでも緊張するって!だって、ジム・マーシャルとその家族とサシでお食事ですよ!

「好きなドラマーは誰ですか?」

「ジーン・クルーパじゃよ、フォッ、フォッ、フォッ!」

なんてことを話したナ。「ラウドネスを知ってる」とかおっしゃっていた。

こういう時のジムの客をもてなす気遣いはさすがで、こんな若造にでもドンドンとワインを注いでくれる。「注ぎ上手」っていうの?うれしいんだけど、前半で飛ばしすぎてもう飲めないって!しかも、昼間は昼間であんな自己紹介をしたもんだからロクに食べてない!これで酔わない方がおかしい。時差ボケもすさまじい!

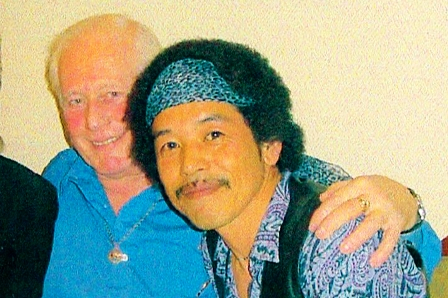

何とか最後までがんばったんだけど、自爆。下の写真はその後で「100年物のブランデーを飲もう!」とジムの自宅へ呼んでいただいた時に撮ったもの。

シンドかったけれど、最高に幸せな夜だったナ。まさか、ジム・マーシャルの家にお呼ばれするなんて、ギターを始めた頃、イヤ、お邪魔する直前まで想像したことすらなかった。「ちょっと寄ってや!」みたいに声をかけてくれるところが本当に庶民的で「オヤジ!」という感じだった。

この後も何度かお邪魔させていただいたが、人生の成功者が住むにふさわしい豪邸で、池のある庭がとても美しかった。「こういうのを日本では『Park』って呼ぶんですよ!これがホントの『Park』」なんて笑わせたこともあった。

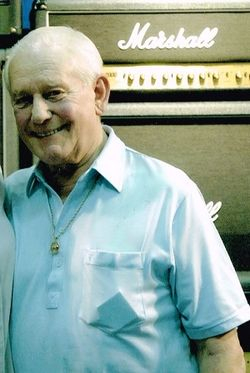

そういえば、工場に行ったある時、レセプションで待機していたら、ヒョコヒョコとジムが玄関から入ってきて私を見つけると、「お、ナンダ来てたのか?」と気さくに声をかけてくれる。ジムの顔を見るとかさぶたができていて、「チョットそのお顔どうしたんですか?」と訊くと「イヤ~、転んじゃってサ、フォッ、フォッ、フォッ!ところでメシ喰った?喰ってないなら、シゲ、いっしょに喰いに行こうよ!」なんてこともあった。

2003年の楽器フェア以降、来日することはなかったが、海外の楽器ショウではよくご一緒させていただいた。特にフランクフルトではマーシャルの一員のように私を扱ってくれ、実に楽しい時をすごした。

これはそのフランクフルトでのショット。開催中に世界のディストリビューターを招待して催される「マーシャル・ナイト」と呼ばれる巨大なパーティだ。

まだ元気なころ、ここで興が乗るとジムはよくスティックを握ったものだった。

まさか、へヴィ・メタルを演るワケでもなく、やわらかに4ビートを刻むのだ。

そして、もっとノッてくるとスティックをマイクに持ち替えて自慢のノドを披露してくれた。よく歌っていたのはガーシュインの「S' wonderful」とディーン・マーチンばりにシブくキメる「Everybody Loves Sombody」。同じくガーシュインの「Somebody Loves Me」も得意だった。

ジムの声はマーシャルの歪みとは正反対で、クリーンそのもので(マーシャルはクリーン・サウンドも素晴らしい!)、本当に澄んだベルベット・ヴォイス。ジャズが大好きな私としては結構その歌を楽しみにしていた。

それから数年後の同じフランクフルトのパーティでのショット。もう手足の自由はままならなかったが、スティックを握ってグラスを叩き、会場を大いに盛り上げた。こんなときでも大好きなハバナ産の葉巻とマカッランは欠かせなかった。

とにかくいつでもジムのまわりはたくさんの人が溢れていた。これはフランクフルトのマーシャルのスタンド。

ジムのサインをもらおうと長蛇の列ができる。この光景は最後の最後まで変わることがなかった。

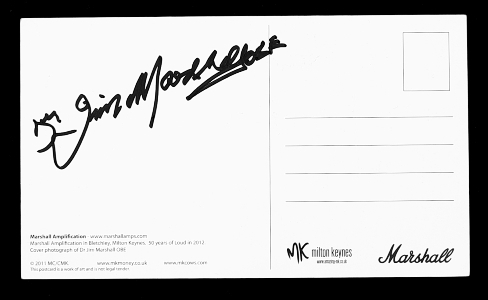

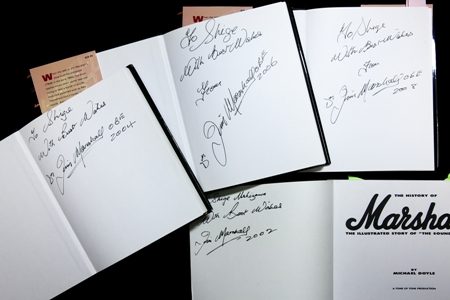

これは私がジムにもらったサインの一部。もっともらっておけばヨカッタ!サインをもらった年を見るとナゼか一年おきになっている!

きっと誰でもそうだと思うが、私はサインをするジムの姿が好きだった。いつも愛用のマジック・インクを持っていて、どんな時でも、誰がペンを差し出そうとも、使いなれたマジックしか使わなかった。そして、あの有名なサインを色紙や本にキリリと施していた。

普通の人は生まれてから死ぬまでに自分の名前を30,000回書くといわれているらしいが、ジムが生涯を通じてしたサインたるや一体どれくらいの回数になるんだろう?

普通の人の10倍や20倍ではきくまい。これもジムの偉業のひとつだったんだナァ。

ジムに最後に会ったのは今からちょうど(当時)1年前のことだった。もう会社には来ていないので、ジムの家にあいさつに行ったのだが、社長のジョンが直前に「シゲ、ジムに会っても驚くなよ」と警告してくれた。

実は何年か前にも同じことをマーシャルの別の役員から言われたことがあった。

元気な時をよく知っていただけに、正直あの時は小さくやせ細ったジムの姿を見て驚いた。

でも、今回はまったく驚くなんてことはなかった。むしろ、ジムの握手が力強いことに驚き、たのもしく思ったくらいだった。

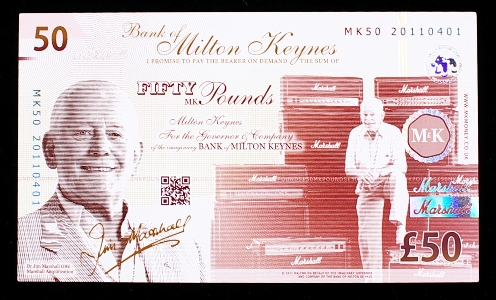

その時にもらったのがこのミルトン・キーンズ銀行発行の50ポンド紙幣。マーシャルの創立50周年を記念して作った絵葉書だ。

向かって右のコンボに足をかけている写真は、ジムが最初に倒れ、復帰してすぐに撮影されたものだ。そう!ジムはいつでも鉄人だった。「Mighty Jim」と呼んでいる人も実際にいた。

ジムが天国に行くなんて誰も想像できなかった!

それはこの50ポンドの裏面にサインをもらった時のことだった。事実これが本当に最後のジムのサインとなってしまった。あのボクサーのジャブのように素早くマジックを動かして書かれていた「Dr. Jim Marshall OBE」が、まるで初めて字を書く子供のようにゆっくりと描かれたのだ。

「もうジムに会えないかもしれない…」と思った。

「驚くなよ」と言われたジムの姿を見ても全然驚かない私だったが、このサインをするジムの姿を見た途端、大粒の涙を落としてしまった。とにかく涙をこらえようとしてこめかみが猛烈に痛くなった。それを思い出して今も涙が止まらない!

何度ももらったジムのサインだが、今となって私にはこの絵葉書のサインが一番美しく力強く見える。

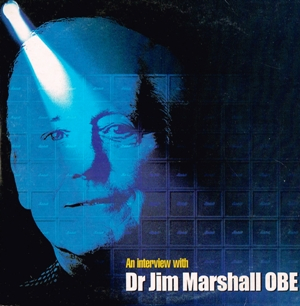

どんなに一緒に時間を過ごした人でも、どんなに親しい人でも、時間が経つとその人の声を忘れるものである。もちろんジムの声は耳に焼き付いているがいずれ忘れてしまう時がくるかもしれない。

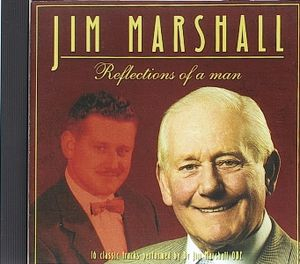

そんな時にはこのCDを聴くんだ。ジムが愛したジャズのスタンダードの数々。元気のいいピアノ・トリオに乗って弾むように歌うジムの声が美しい。「S'wonderful」も「Everybody Loves Somebody」も入っている。私の宝物だ。

そして、これはジムがBBCラジオのインタビューをCDにしたもの。これも大切にしている。

でも、私が一番大切にしている物はこれだ。

マーシャルのプロモーション活動に精励したことを讃えていただき、2009年、フランクフルトのマーシャル・ナイトで世界中のディストリビューターの前で授与されたトロフィ。

その台座には「Shige Award」と記してあった。これはあまりにも大きな栄誉だった。我が人生の頂点といっても過言ではないかもしれない。

もちろんこの賞は私の他にも心からマーシャルを愛していただいている皆さまのご協力で頂戴できたと感謝している。同時にこのような機会を与えてくれたジム・マーシャルやマーシャルの仲間にもあらためて心からお礼を申し上げたい。

もうひとつジムのことで忘れてならないのは、彼は偉大なギター・アンプ・ブランドの創設者であったということの他に、慈悲深い篤志家であったということだ。

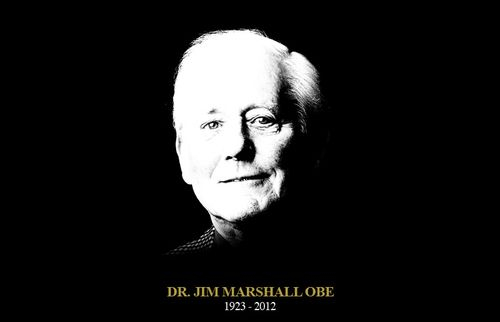

社会団体に莫大な寄付をし続け、その功績がイギリス政府に認められOBE(Order of British Empire)の称号を授与されたのだ。

ロックを作った男、ジム・マーシャル。

大きな夢を、楽しい時を、素晴らしい思い出をどうもありがとう!

安らかにお眠りください。