LOVEROCK NIGHT『2』~MOONSHINEデビュー!

アレは春先ぐらいのことだったかな?

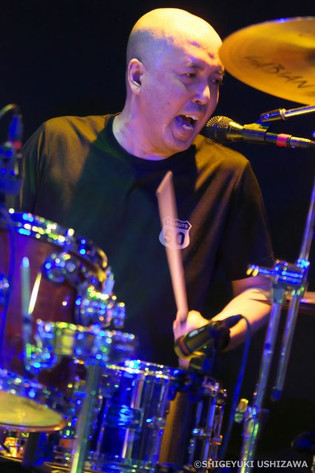

ウチの…「ウチ」というのは「NATAL」のことなんだけど、ウチの金光さんから「近々新しいバンドを立ち上げますよ!」と聞かされた。

それが、「ベテラン・ミュージシャンが集ってオリジナル・ナンバーを演奏するバンド」だっていうんだから期待が大きいにキマってる。

最近はコピーやらカバーじゃナニも残らないからネェ。

先日、ロンドンのコンサート・プロモーターから久しぶりに連絡があった。

特に用事があったワケではなくて、「最近の日本のロック界はどうなっている?」的な探りの連絡だった。

私はこう答えた。

「コロナも大分落ち着いてきて、アリーナのような大規模なコンサートを開くビッグ・ネームは以前とあまり変わない状況になって来た。

一方、グラスルーツのフィールドはコロナが落ち着いてもお客さんがライブハウスに戻って来ず、大変な苦労を強いられていて、特に若いバンドの解散や活動休止が目立っているように見える。

一方、年配のミュージシャンはコピー・バンドに忙しいようだ」

「グラスルーツ・フィールド」というのは小ぶりのライブハウスを回って自由に自分たちの音楽を展開している活動分野のこと。

ロックは歴史的にいつもそうしたカテゴリーから新しい音楽を生み出してきた。

すると、私の説明を聞いたそのイギリス人の友達はこう言った。

「イギリスも全く同じだよ。

人気のあるバンドは絶好調だが、やはりグラスルーツのフィールドはいまだに大苦戦している。

問題は小さなライブハウスにコピー・バンドとかカバー・バンドが出る傾向が強くなってきたことなんだよ。

年配の客が集まっては酒を飲んで、バンドの演奏に合わせて古い曲を歌って騒いだりしている。

そうした年配の客は若い客に比べると酒を飲んで店に金を落とすので、ライブハウス側も自然とそういうバンドのブッキングを増やしてしまうんだ。

大変危険な状態だと思う。

だって、こんなことをやっていたら新しい音楽が出て来なくなってしまうじゃないか!」

ロックの本場がそんな有様では困りますわな~。

興味本位に「そういうコピー・バンドってどんなバンドの曲を演ってるの?」と尋ねてみた。

「オアシスとか演ってんだよ!」…エ?そんなの日本のコピー・バンドに比べたらゼンゼン新しいじゃん?!

で、今回その金光さんが参加している新しいバンドが、以前Marshall Blogにご登場頂いたTHE LOVEROCK VIOLENTのライブに出演するということを聞いて喜んで駆けつけた次第。 会場は渋谷のGUILTY。

会場は渋谷のGUILTY。

先日10年ぶりかに訪れたかと思ったら、すぐにまたお邪魔することになった。

こういうのって不思議ね。

定刻通りにショウはスタート。

「こんばんは…『MOONSHINE』と申します」

その新しいバンドの名前は「MOONSHINE(ムーンシャイン)」。 1弦の開放を利用した独特なリフ。

1弦の開放を利用した独特なリフ。

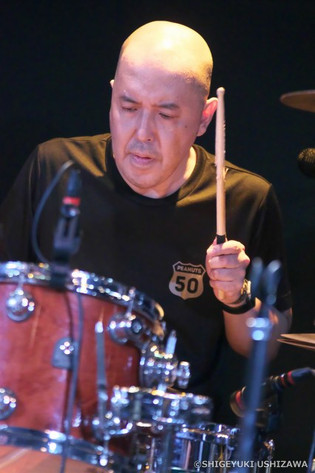

ギターはCharlie Tanaka。 ドラムスの金光健司と…

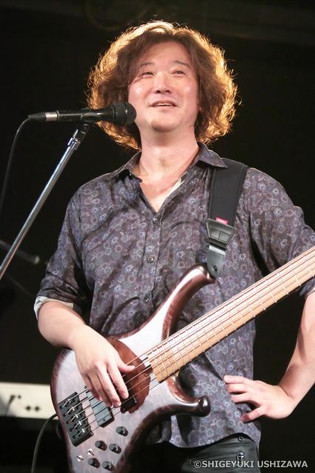

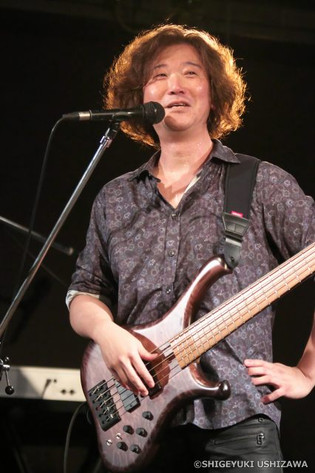

ドラムスの金光健司と… ベースの河野充生のStrange,Beautiful and Loudコンビのシャープなリズムが加わり…

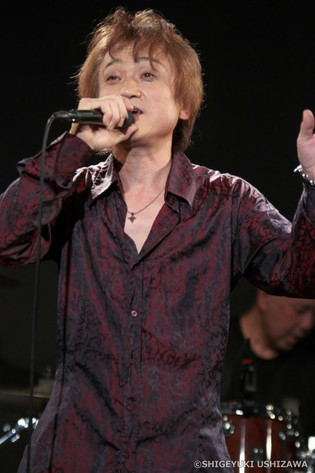

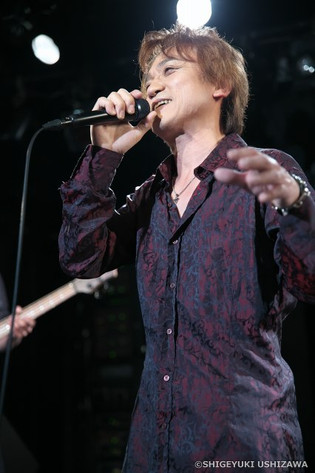

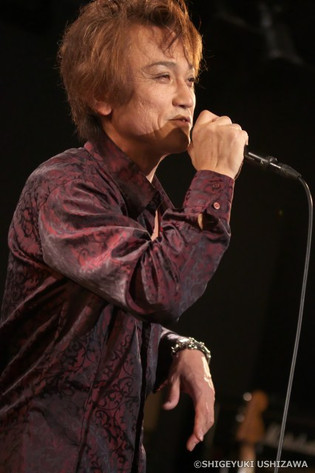

ベースの河野充生のStrange,Beautiful and Loudコンビのシャープなリズムが加わり… ボーカルズの藤井重樹のスーパー・ボイスが爆発する。

ボーカルズの藤井重樹のスーパー・ボイスが爆発する。 それがMOONSHINE!

それがMOONSHINE!

初ステージの1曲目に披露したのは「嘆きと嘘」。

ベテランが作り出すオリジナル・ロックの世界。

こういうのを待っていた! CharlieさんはMarshall。

CharlieさんはMarshall。 JCM2000 DSL100と1960BV。

JCM2000 DSL100と1960BV。 ヘッドは、その昔私がMarshallに発注した限定のビンテージ・バージョンのDSL100。

ヘッドは、その昔私がMarshallに発注した限定のビンテージ・バージョンのDSL100。

50台輸入して即日完売してしまったので、後に追加した(…ように記憶している)。

スモール・ホワイト・ロゴ、ECフレット、ゴールド・パイピング、ゴールド・ビーディング、ノン・コーナー・ガード、ゴールド・ハンドル…という風にオーダーするとこうなる。 金光さんはもちろんNATAL。

金光さんはもちろんNATAL。 この日は現在では生産していないブビンガを使用。

この日は現在では生産していないブビンガを使用。 金光さんはすべての素材のNATALのキットを実戦で試して頂いている。

金光さんはすべての素材のNATALのキットを実戦で試して頂いている。

どれも高いご評価を頂戴しているが、その中でもブビンガはとてもお気に召していらっしゃるようだ。 ところで、「Moonshine」とはナンぞや?

ところで、「Moonshine」とはナンぞや?

言葉の意味としては「moon」の「shine」だから「月の輝き」となるワケだけど、「moonshine」は「密造酒」のことを指す。

ナゼかと言うと、人目を避けるため。夜間に月明かりの下で酒を作っていたから。

ココまでは以前から私も知っていた。

「Moonshiner」なんてブルーグラスの専門誌もあるしね。

ところが、今回この記事を書くに当たって念のために「moonshine」について調べてみると、この説が後から作られた俗説だということがわかった。 「moonshine」という言葉は1425年頃からイギリスで使われ出した言葉とされているそうだ。

「moonshine」という言葉は1425年頃からイギリスで使われ出した言葉とされているそうだ。

その当時は「moonlight」と同じく「月光」という意味だったが、その時代の詩人が「moonshine」を「幻想的なモノ」とか「実体がないモノ」と意味合いを変えて良い言葉として使った。

一方、トマス・モアなどは、この言葉を宗教的に対立している相手の見解を非難するために「実体がなく、意味のないもの」という意味で否定的に使ったそうだ。

そこから「moonshine」という言葉がネガティブなイメージで使われるようになり、「闇取引」をも意味するようになった。

そんなことから「密造酒」のことも「moonshine」と呼ぶようになったらしい。

するとトマス・モアってのは一体誰なんじゃい?ということになる。

興味のある方はコチラをどうぞ!

↓ ↓ ↓

【イギリス-ロック名所めぐり】vol.65~ヘンリー八世と六人の妻 <その4:ジェーン・シーモアとアン・オブ・クレーヴズ>

続けて演奏した2曲目は「過ぎし日の残像」。

続けて演奏した2曲目は「過ぎし日の残像」。 6/8拍子のヘヴィ・チューン。

6/8拍子のヘヴィ・チューン。

藤井さんが口にする言葉がサウンドに完璧にマッチしていて気持ちいい。 河野さんのベース!

河野さんのベース!

こういうのを「ウネる」という。 そして、空間を埋め尽くす金光さんのドラミングがサウンドを分厚くする。

そして、空間を埋め尽くす金光さんのドラミングがサウンドを分厚くする。 トドメを刺すのはCharlieさんのギター。

トドメを刺すのはCharlieさんのギター。

既成のロック・ギター・フレーズを断ち切ったかのような独特な歌い回し。

ピロピロばかりのギターに喝を入れているかのようなプレイだ。 「ありがとうございます、MOONSHINEです。

「ありがとうございます、MOONSHINEです。

よろしくどうぞ!…よろしく!よろしく!

MOONSHINEとしてのライブは1度演ってるんです。

でもその時はオリジナルも4曲演りましたが、カバーも4曲演ったんです。

カバーとオリジナル半々だったんです。

ですから、それを『デビュー・ライブ』と呼ぶにはどうかなぁ~と言う感じでした。

で、今日は正真正銘、全曲オリジナルを演ります。

オレ1人で曲を書いたんだぜ!…そんなわけあるかっ!

アハハハハ!

おとなしそうな顔をしていますけど、河野くんだけ『エエエエッ!』みたいな顔をしています」 「今のところ、ボクの曲が多い…」

「今のところ、ボクの曲が多い…」

さすが河野さん、落ち着いたご反応。 「なるほど、なるほど!

「なるほど、なるほど!

現状、『割合としては』っていう感じですね。

ところでサウンドチェックの時にですね、オズマさんから『お客さんを乗らせる気ないやろ?』って言われましてね。

エヘヘヘヘ…それではお客さんが乗れる曲を聞いてもらおうかな

いいですか!お客さんを乗らせる気の曲ですよ!」 そんな紹介をして始まった3曲目は「Ride the Wind」。

そんな紹介をして始まった3曲目は「Ride the Wind」。 なるほど、コレはストレートなドライビング・ナンバーでお客さんも乗りやすい。

なるほど、コレはストレートなドライビング・ナンバーでお客さんも乗りやすい。 でも、ただただ突っ走るだけのロック・チューンではなく、どこか他にない感じがするんだよナァ。

でも、ただただ突っ走るだけのロック・チューンではなく、どこか他にない感じがするんだよナァ。

今のロックにありがちなキャッチ―なメロディを徹底して排除しているように聞こえるからか?

そこが私にはとてもいい感じ。 ストレートなロック・ビートにはストレートなロック・フレーズ。

ストレートなロック・ビートにはストレートなロック・フレーズ。

ココではトラディショナルなフレーズをくみ上げてソロを披露したCharlieさん。 そのCharlieさんが弾く奇抜なリフで始まるのは「がんじがらめ」。

そのCharlieさんが弾く奇抜なリフで始まるのは「がんじがらめ」。

スゲエ分厚い音! 藤井さんは以前、藤岡幹大と組んだNight BuzzというチームでMarshall Blogにご登場頂いたことがあった。

藤井さんは以前、藤岡幹大と組んだNight BuzzというチームでMarshall Blogにご登場頂いたことがあった。

この曲はそのNight Buzz時代のナンバー。 地を這うような河野さんのベースがすこぶるカッコいい。

地を這うような河野さんのベースがすこぶるカッコいい。

河野さんのベースってホントにワン・アンド・オンリーだぜ。 ハハハ!

ハハハ!

このギター・ソロも完全にCharlieさんだけのギターだわ。

他の人はこんなことしない。

このバンドはオモシロイ! 「唐突なMCですけど…MOONSHINEです!

「唐突なMCですけど…MOONSHINEです!

何度も言うようですが…MOONSHINEです。

覚えて帰れ!

乱暴か?…ゴメンなさい!覚えて帰って下さい!

今日はボクらの音楽を初めて聴く人がほとんどだと思います。

つまりみなさんにとっては全て新曲なワケですよね。

こんな感じで私たち進めてるんですけどいかがなものでしょうか?

(拍手)

ありがとうございます!

それではお客様的にも新曲、我々的にも新曲、を演りたいと思います。

カッコいいんだぜ~。他のも全部カッコいいんだけどな!」 金光さんのカウントから始まった新曲「咆哮」。

金光さんのカウントから始まった新曲「咆哮」。

いかにもジックリ聞かせる感満載のミディアム・テンポでのスタート。 Charlieさんが奏でるこれまた奇抜なリフ。

Charlieさんが奏でるこれまた奇抜なリフ。 「♪なり振り構わずに咆えてみろ 力の限り叫んでみろ」

「♪なり振り構わずに咆えてみろ 力の限り叫んでみろ」

テンポが倍になって藤井さんの咆哮が重なる。 Charlieさんの咆哮。

Charlieさんの咆哮。

誰にもマネすることができないCharlieさんだけの叫び声だ! 曲は様々な顔を見せて幕を閉じる。

曲は様々な顔を見せて幕を閉じる。

あのシンプルなリフのメロディが耳にこびりつくわ~。

そう、シンプルなモノこそ印象に残るのだ。 「今日は『LOVEROCK NIGHT 2』ということでTHE LOVEROCK VIOLENTさんのイベントに呼んで頂きました。

「今日は『LOVEROCK NIGHT 2』ということでTHE LOVEROCK VIOLENTさんのイベントに呼んで頂きました。

どうもありがとうございます!

ボクら日本語のタイトル、日本語で歌詞を書いて演っています。

まぁ日本語のタイトルは歌詞が日本語なんで当たり前なんですが、意図的にパート、パートで和製英語みたいなのが出てくるところもあるものの、歌詞の中はあまり英語を使わないようにしているんです。

そんな感じの詞とこういう曲を絡ませたらどうなるのかナァ…みたいなところも楽しんでもらえたらいいと思います。

そして、素直に乗って頂ければ一層うれしいです」

とってもいいことだと思います。

問答無用で応援するわ。

いつの間にか日本のロックとか歌謡曲の曲名ってほとんどがツマらない英語になっちゃったよね。

誰がこんな風にしてしまったのよ!

昔は「一触即発」とか、「指名手配された犯人は殺人許可証を持っていた」とか、「ぶっこんでやれ」とか、カッコいい日本語のタイトルの曲がたくさんあって、みんな徹底的にオリジナリティを競っていたんだよ。

それがナンダ?

もうヤメようよ、英語がカッコいいとかいうのは!

どうせみんな英語しゃべれないんだからサ。

ヘタな英語なんかより音も見た目も日本語の方がはるかに上品でカッコいい。

この世界一美しい言語をもっと大切に扱わないとイカン!

考えてみると、戦時下の「敵性語の制限」が復活したら日本のロックの歌詞は一瞬にして全滅するな。

今、生き残れるのはMOONSHINEだけだ…イヤ、バンド名がダメだ。

「月光」に変えなくては!…「忍者部隊」になっちゃうけど。 続いて「Cracked Memories」…

続いて「Cracked Memories」… イヤ、違う!「ひび割れた記憶」。

イヤ、違う!「ひび割れた記憶」。 ところどころ出て来る金光さんが叩き出すストレート・アヘッドなロック・ビートがすこぶるカッコいい!

ところどころ出て来る金光さんが叩き出すストレート・アヘッドなロック・ビートがすこぶるカッコいい!

ま、私もこうして外来語をたくさん使っておりますが、相手が外国から入った文化だからコレは仕方がない。 ココでもグルーブ感あふれる河野さんのベースが素晴らしい!

ココでもグルーブ感あふれる河野さんのベースが素晴らしい!

こういうベース・パートだけで音楽になっちゃう人のベースってのはタマらんね。 クライマックスで飛び出すCharlieさんソロ。

クライマックスで飛び出すCharlieさんソロ。 その後の藤井さんの凄まじい歌声。

その後の藤井さんの凄まじい歌声。

コレぞ「咆哮」! 「ありがとうございます。

「ありがとうございます。

歌詞を見ると『今』とか『過去』とか『未来』とか『明日』とか…そういう言葉が多いね。

当たり前か?

歌詞ってのは元々そういう感じですもんね」 「藤井さんの歌詞ってスゴイですよね。

「藤井さんの歌詞ってスゴイですよね。

濃いんですよ。

でもアルバムが出ていないのでまだみんな知らない」 「そうだね、来年は是非ともアルバムを作って皆さんに聞いて頂きたいな~と思ってます。

「そうだね、来年は是非ともアルバムを作って皆さんに聞いて頂きたいな~と思ってます。

今日演った曲は全部入れちゃうよ。

そりゃあそうだよ…コレしかないんだから!

さあさあさあ、ドンドン聴いて頂きましょう。残り2曲しか無いよ!」 いよいよ最後のセクション。

いよいよ最後のセクション。

まずは「明日が壊れても」。

ウン、確かにタイトルがいいね。

「ひび割れた記憶」とか、1950年代の松竹映画みたいで私なんかには実にシックリくる。 ミディアムスローのロック・ビート曲。

ミディアムスローのロック・ビート曲。

あ、私は「エイト・ビート」とか「フォー・ビート」という言葉を使わないようにしているのでこうなるんだけど、禁を解いて書くなら、この曲はジックリと腰を落ち着けたエイト・ビート・ナンバー。

この曲の歌のメロディはとても印象に残った。 薄いクランチのアルペジオによるバッキングから、心地よいディストーション・サウンドの鋭いソロ。

薄いクランチのアルペジオによるバッキングから、心地よいディストーション・サウンドの鋭いソロ。

ワーミー・バーを大胆に使ってコンパクトにまとめたプレイが小気味よい。 ギター・ソロの後転調すると、尚一層藤井さんの絶唱感が引き立つ!

ギター・ソロの後転調すると、尚一層藤井さんの絶唱感が引き立つ!

いい曲だな、コレ。 MOONSHINEの(実質)デビュー・ライブの最後を飾った曲はその名も「Moonshine」!

MOONSHINEの(実質)デビュー・ライブの最後を飾った曲はその名も「Moonshine」! 出番最後の曲なので何やらブッ速い曲が来るのかと思ったらさにあらず。

出番最後の曲なので何やらブッ速い曲が来るのかと思ったらさにあらず。 これまたジックリ聞かせる三連のロマンチック・ナンバー。

これまたジックリ聞かせる三連のロマンチック・ナンバー。 Chralieさんと…

Chralieさんと… 金光さんのコーラスも被さって、曲はとてもドラマチックに展開した。

金光さんのコーラスも被さって、曲はとてもドラマチックに展開した。 いいね~、MOONSHINE!

いいね~、MOONSHINE!

かつて「ロックが大人のモノだった」ことを思い出させてくれたわ!

オリジナル曲をドンドン増やしてグラスルーツ界隈を暴れまわってもらいたい! <THE LOVEROCK VIOLENT編>につづく

<THE LOVEROCK VIOLENT編>につづく

☆☆☆Marshall Music Store Japanからのお知らせ☆☆☆

Thin Lizzyはお好き?

元UFOのローレンス・アーチャーとフィル・リノットのプロジェクト、GRAND SLAM。

伝統のブリティッシュ・ロック・サウンド満載!

<懐かしの日々(Gone Are the Days>

Marshall Recordsからアルバム『Hit the Ground』絶賛発売中!

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!

お求めはコチラ⇒Marshall Music Store Japan