【イギリス-ロック名所めぐり】vol. 60 ~ジミ・ヘンドリックスのロンドン <vol.4>

1969月2月24日、ジミはロイヤル・アルバート・ホールの舞台に立つ。

1969月2月24日、ジミはロイヤル・アルバート・ホールの舞台に立つ。

日本のバンドで言えば日本武道館の舞台に立つようなもの…と言いたいところだけど、「ナントカアリーナ」のような武道館より大きな会場が林立していることと、ビートルズを知らないような若いバンドさんたちが頻繁に出ているので、「日本武道館」の凄みがあまりにもなくなっているように感じるのは私だけですかね?

そこへいくと、やっぱりイギリスの人たちにとってはいまだに「Royal Albert Hall」の威光たるや輝かしいのではなかろうか?

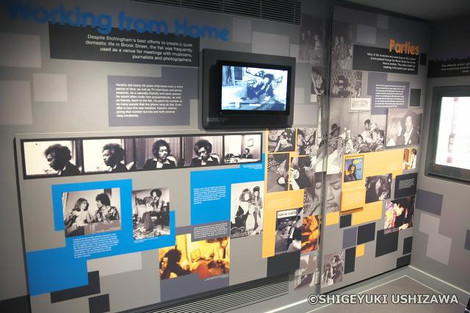

それはこの展示が如実に表していると思う。

「ロイヤル・アルバート・ホール出演!」のコーナー。

ジミはこのブルック・ストリートのフラットからロールス・ロイスに乗ってロイヤル・アルバート・ホールに向かったという。

このことをジミはすごく喜んだらしい。

そりゃそうだ、約2年半前にロンドンに初めて来たと時、たった40ドルしか持っていない全く無名の貧乏ミュージシャンだったんだから! それじゃちょっとロイヤル・アルバート・ホールへ行ってみましょう。

それじゃちょっとロイヤル・アルバート・ホールへ行ってみましょう。

いくら待ってみたところで迎えのロールス・ロイスが来ることはないから徒歩ね。

ロンドン・タウンは歩くに限るって!

ヴィクトリア& アルバート博物館やらロンドン自然史博物館やらがあるサウス・ケンジントン方面からハイド・パークに向かって歩くと、ご覧の通りのレンガ造りのビルに囲まれたエリアになる。

コレが実に美しいんだな~。 どこもかしこも全部オレンジ色!

どこもかしこも全部オレンジ色! この辺りは見事ですよ。

この辺りは見事ですよ。 そして曲がりくねった道の突き当りに見えてくるのが…

そして曲がりくねった道の突き当りに見えてくるのが… ロイヤル・アルバート・ホール。

ロイヤル・アルバート・ホール。

チョット前までコロナ禍で経営が危ないと騒いでいたけど、どうなったんだろう。

ロイヤル・アルバート・ホールはヴィクトリア女王が、夫のアルバート公に捧げて建設されたホール。

オープンは1871年。

その約100年後にジミはココのステージに立った。 一度入ってみたいんだよね。

一度入ってみたいんだよね。

何年か前にZappa Plays Zappaが出演する時、意を決してMarshallの人にチケットを買ってもらうように頼んだんだけどソールドアウトで断念。

行くたびにチェックするんだけど観たいヤツをやっていた試しがない。

去年行った時にブライアン・フェリーとKing Crimsonがもうチョットだったんだけどタイミング合わず。

その昔、両方とも初来日を東京で観たんだけどね。

ま、なんでもいいから入ってみたいワケよ。 目下の私の夢は、ココの大みそかのコンサートで現地のおジイさん&おバアさんに混ざって、腰に手を当てて、体を上下させながらみんなと一緒に「Land of Hope and Glory」を歌うことなのだ!

目下の私の夢は、ココの大みそかのコンサートで現地のおジイさん&おバアさんに混ざって、腰に手を当てて、体を上下させながらみんなと一緒に「Land of Hope and Glory」を歌うことなのだ!

要するにエルガーの「威風堂々」ね。 コレは建物の裏側。

コレは建物の裏側。

ジェフ・ベック期にココで撮影したThe Yardbirdsのアーティスト写真があるでしょ? コレはホールの裏にある「Royal College of Music(王立音楽大学)」。

コレはホールの裏にある「Royal College of Music(王立音楽大学)」。

卒業生がスゴイ。

ベンジャミン・ブリテン、レオポルド・ストコフスキー、ジュリアン・ブリーム、ジョン・ウィリアムス(ギターの方ね)、アンドリュー・ロイド・ウェッバー等々。

ココは映画『シャイン』に出て来るんじゃなかったっけかな?ロバート・ヘルフゴッドが親の反対を押し切って留学する先ね。

ココは映画『シャイン』に出て来るんじゃなかったっけかな?ロバート・ヘルフゴッドが親の反対を押し切って留学する先ね。

この建物のレッスン・ルームから外を見下ろすシーンがあった。 そうそう、Curved AirやWolfのヴァイオリンのダリル・ウェイもココの卒業生だそうです。

そうそう、Curved AirやWolfのヴァイオリンのダリル・ウェイもココの卒業生だそうです。

この学内には楽器の博物館があって、ココも一度入ってみたいんだけど、火曜日から金曜日の午後2時間半しか開いていないのでなかなか来れない。

この学内には楽器の博物館があって、ココも一度入ってみたいんだけど、火曜日から金曜日の午後2時間半しか開いていないのでなかなか来れない。

実際にはロンドンに行くと忘れちゃうだけなんだけどね。

BBCのPROMSが始まるとこんないでたちになる。

BBCのPROMSが始まるとこんないでたちになる。

PROMSは毎年夏に8週間に渡って開催される、1895年から続いている世界最大のクラシック音楽のフェスティバル。 上のロイヤル・アルバート・ホールの正面玄関の真向かいにある「Albert Memorial(アルバート公記念碑)」。

上のロイヤル・アルバート・ホールの正面玄関の真向かいにある「Albert Memorial(アルバート公記念碑)」。

コレもヴィクトリア女王がアルバート公の死を悼み、1851年に開催されたロンドン万博の剰余金で建てた。

ロンドン万博って世界で最初の国際博覧会でイギリスはエラク儲けたんだよ。

ヴィクトリア女王は今のエリザベス2世が抜かすまで最も在位期間が長かったイギリスの君主。

産業革命の時代だからね、大英帝国が一番反映した時代の女王で人気も高い。

もちろんThe Kinksの「Victoria」はヴィクトリア女王のこと。

あの歌はそのうちThe Kinks特集の時にやるけど、イギリスのことを知っているとすごくオモシロイ曲だからワザワザ上で「威風堂々」のことを書いたのです…「伏線」ってヤツね。 下の写真、この時ステージに上がっちゃった子はチャーリー・ウェバーという。

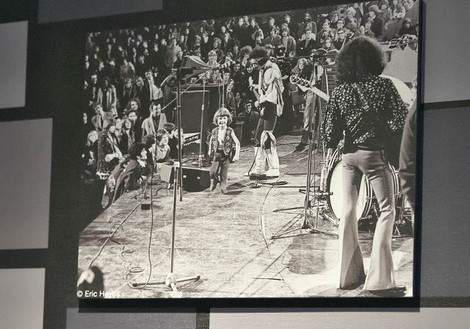

下の写真、この時ステージに上がっちゃった子はチャーリー・ウェバーという。

コレだけ見ると、いかにもこの子が突然にステージに上がってしまったかのようだ。

しかし、ステージそでから出て来てジミに何か言づけをして去っていくシーンを捉えた動画があって、ジミが全く驚きもせず、いかにも「はい、了解、了解」みたいなリアクションをしている。

つまり、ジミはこの子のことを知っているように見える。

それもそのハズ、お父さんがトミー・ウェバーという60年代の音楽シーンの実力者だったのだそうだ。

驚くのはココから…といってもココまでで驚くべき箇所はないんだけど。

トミーはガール・フレンドを伴ってよくブルック・ストリートのジミのフラットに遊びに来ていたのだそうだ。

そして…ココが驚くところ!

そのガールフレンドってのが、ナ、ナント、女優のシャーロット・ランプリングだったというのだ!

つまり、シャーロット・ランプリングはジミ・ヘンドリックスのお友達だったワケ。 シャーロット・ランプリングは大変にキレイなイギリスの女優さん。

シャーロット・ランプリングは大変にキレイなイギリスの女優さん。

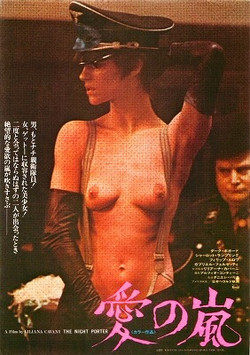

中学生の頃、シャーロットが主演を務めたルキノ・ビスコンティの『愛の嵐(The Night Porter)』というイタリア映画が公開されて、シャーロットがヌードになったということで大変な話題になっていた。

いつもMarshall Blogに書いている通り、その頃の私は映画少年で、夢中になってチラシを集めていたんだけど、この作品のチラシを持っているのが大変恥ずかしかったのを覚えている。

シャーロットは74歳になる現在も女優として活躍していて、2015年には『さざなみ(45 Years)』という作品の演技でたくさんの賞を獲得した。

この映画はヨカッタです。

…となると観てみたくなるのがこの『愛の嵐』。

結局中学生の時のことがトラウマになっていて今に至るまで観ていないのだ!

ちなみに1976年から1999年までのシャーロットのダンナさまはフランスのミュージシャン、ジャン・ミッシェル・ジャールだった。

コレも驚いた。

80年代にすごく人気があったよね。

ジャン・ミッシェル・ジャールは『アラビアのロレンス』や『ドクトル・ジバゴ』他たくさんの名作映画の音楽を担当したモーリス・ジャールの息子さん。 私が持っているジミのロイヤル・アルバート・ホールのライブ盤。

私が持っているジミのロイヤル・アルバート・ホールのライブ盤。

今回の記事を書くに当たってひっさしぶりに聴いてみた。

「シンドイ内容」のようなイメージがあったけど、ゼンゼン問題なかった。

人間、酸いも甘いも経験すると、なんでも良く聞えるもんですな。

「Wild Thing」のチューニングはあんまりだけど…。 この演奏に不完全燃焼だったのかどうかは知らないけど、この日、ジミはロイヤル・アルバート・ホールでの演奏を終えて、ナント「Speakeasy(スピークイージー)」に行ったらしい。

この演奏に不完全燃焼だったのかどうかは知らないけど、この日、ジミはロイヤル・アルバート・ホールでの演奏を終えて、ナント「Speakeasy(スピークイージー)」に行ったらしい。

好きだね~!

ジミはSpeakeasyをすごく気に入っていて、こうしてロンドンにやって来たミュージシャンのステージによく飛び入りで演奏していた。

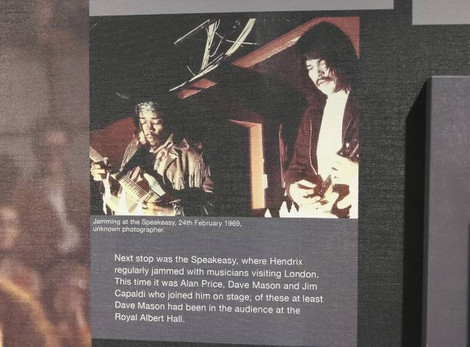

この時はThe Animalsのキーボーズのアランプライス、ジム・キャパルディとデイヴ・メイスンのTraffic勢が出演していた。

下はその時の写真。

コレ、デイヴ・メイスンには見えないような気がするんですけど…。

この日、デイヴ・メイスンもロイヤル・アルバート・ホールの客席でジミのステージを観ていたんだって! 「The Speakeasy」はブリティッシュ・ロック・ファンなら誰でもその名を聞いたことがあるであろう有名なライブハウス。

「The Speakeasy」はブリティッシュ・ロック・ファンなら誰でもその名を聞いたことがあるであろう有名なライブハウス。

オックスフォード・ストリートを背にトッテナム・コートロードをしばらく行って、マーガレット・ストリートという通りを右に曲がってチョット行ったところの右側にあるビルの地下にあった。

「スピークイージー」とはアメリカの米禁酒法時代の「もぐり酒場」を意味する言葉。

ロンドンっ子たちはココを単に「The Speak」と呼んでいたらしい。

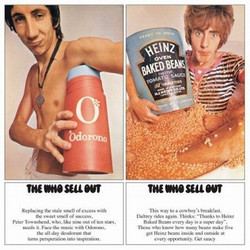

下は「Armenia City in the Sky」や「I can See for Miles」等の佳曲が収録された創作意欲あふれるThe Whoの1967年のアルバム『The Who Sell Out』。

下は「Armenia City in the Sky」や「I can See for Miles」等の佳曲が収録された創作意欲あふれるThe Whoの1967年のアルバム『The Who Sell Out』。

アルバム全体を通じて架空のラジオ放送という仕立ての一種のコンセプト・アルバム。

ところどころ曲間にジングルというか、CMが入るのが楽しい。

そして、6曲目の「Our Love Was」の直後にホンの1、2秒だけど「♪Speakeasy, drink easy, pull easy」というこのSpeakeasyのジングルが出てくる。

「pull easy」は「グイっと飲む」という意味。

CDの翻訳を見ると、「speakeasy」に「もぐり酒場」という訳が当てられていて、単語の意味自体はそれに違いないんだけどココではこのライブハウスのことを指しているのね。

ついでにやっておくと、さらにこのSpeakeasyのコマーシャルに続いてはイギリスに現存する唯一の弦のブランド「Rotosound」のコマーシャルも出てくる。

「Hold your groove together, ROTOSOUND STRING!」と歌われる。

数年前、Mr.BIGの日本公演で、ロトサウンドのエンド―サーであるビリー・シーンに会った時、この話を知っているかどうか尋ねたところ、「もちろん知ってるサ!」といってこのCMのメロディを完璧に歌ってみせてくれた。サスガ!

ちなみに「Who Are You?」っていう曲があるでしょ?

アレは警官とひと悶着して「オマエは一体誰なんだ?」と怒っている歌。

ピートはある日、アラン・クレイン(ロック界のゴッドファザー的プロデューサー)と印税について13時間にも及ぶミーティングを終えてSpeakeasyにやって来た。

ステージに上がっていたのはJohn Otway。

そこで出くわしたのがSex Pistolsのスティーブ・ジョーンズとポール・クック(現在、ポールはNATALのドラマーです)。

ピートはかなり酔っていて、スティーブとポールが敬意を表す意味で「The Whoはパンクロックの先駆者だ」みたいな話をすると、ピートは激怒して言い争いになってしまった。

やーね、ヨッパライって。

ピートはThe Whoが時代の寵児だったSex Pistolsに食われてしまうことを恐れていたからだったというのが怒りの理由だったらしい。

アラン・クレインとのことでムシの居所も悪かったのだろう、ピートは怒り狂ってSpeakeasyを飛び出してソーホーの飲み屋に向かったところで警官に出くわした。

そして、出来上がった曲が「Who Are You?」なのだそうです。 Speakeasyの最初のマネージャーは後にYesのマネージャーとなるロイ・フリンという人。

Speakeasyの最初のマネージャーは後にYesのマネージャーとなるロイ・フリンという人。

その次がトニー・ハワードという人で、この人は後にマーク・ボランやT.Rexのマネージャーとなった。

オープンは1966年。

まぁ、出演者はどうにもスゴイよね。

ジミは当然のこととして、Pink Floyd、ジェフ・ベック、Yes、Thin Lizzy、エルトン・ジョン、Cockney Rebel、The Rolling Stones、The Crazy World Of Arthur Brown、The Mothers of Invention、デヴィッド・ボウイ、The Velvet Underground、ボブ・マーリー等々。

また、ココは1969年にKing Crimsonがデビューした場所としても知られている。

さらに、Deep Purpleは古くから出演していたが、第2期の披露目をした場所として知られている。

ビートルズやThe Bee Geesのメンバーもよく立ち寄ったそうだ。

コレが入り口。 ココから地下に降りる。

ココから地下に降りる。

今は「BEAT」という会員制のクラブになっているが、生演奏は滅多にしていないそうだ。 Freddie BulsariもSpeakeasyの熱心なファンでしょっちゅう店に来ていたそうだ。

Freddie BulsariもSpeakeasyの熱心なファンでしょっちゅう店に来ていたそうだ。

この人、デビュー前のフレディ・マーキュリー。

ああ、ここにも日本料理店ができてる。

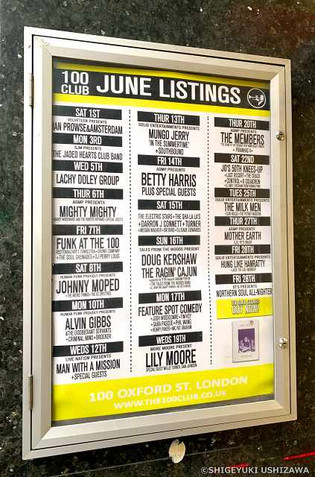

「HYOTAN」はお寿司屋さんだそうです。 ココまで来たのでついでにオックスフォードストリートの「100 Club」に寄って行こう。

ココまで来たのでついでにオックスフォードストリートの「100 Club」に寄って行こう。

住所が100 OXford Streetだから「100 Club」。

元々は「Feldman Swing Club」というジャズのクラブだった。

元々は「Feldman Swing Club」というジャズのクラブだった。

オープンはナント1942年だからして、ロックという音楽はこの世に存在していなかった頃。

ココもスゴくてね、ベニー・グッドマン、アート・ペッパー、ルイ・アームストロングまで出演したことがあるそうだ。

大洋を挟んで同じアメリカの隣国なのにどうしてこうもイギリスと日本は違うかね~。

それは向こうがイギリスだからなんですね。 それがナゼか後年このお店はパンクの聖地みたいになっちゃって…。

それがナゼか後年このお店はパンクの聖地みたいになっちゃって…。 さて、ココは脱線。

さて、ココは脱線。

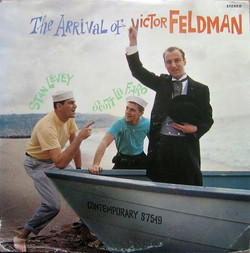

このお店の創始者のロバート・フェルドマンは売れっ子ピアニスト/パーカッショニスト(ヴァイブラフォン)のヴィクター・フェルドマンのお父さん。

何でもヴィクターはドラマーとして8歳の時にこのお店でデビューしたという。

下の『The Arrival of Victor Feldman』はベースがスコット・ラファロの人気盤。

カッコいいよ。

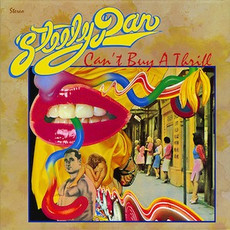

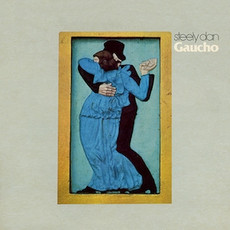

で、なんでヴィクター・フェルドマンをココで引っ張り出しているのかと言うと、ロック・ファンに一応知っておいてもらいたい名前だから。 ヴィクター・フェルドマンは『Can't Buy a Thrill』から『Gaucho』までSteely Danのすべてのアルバムに参加しているのよ。

ヴィクター・フェルドマンは『Can't Buy a Thrill』から『Gaucho』までSteely Danのすべてのアルバムに参加しているのよ。

つまりものすごい腕利きということ。

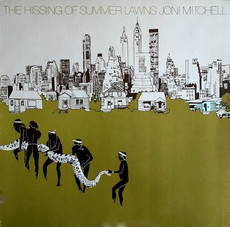

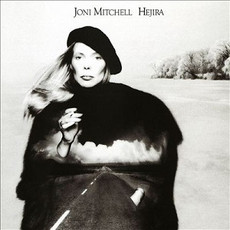

それとジョニ・ミッチェルの『The Hissing of Summer Lawns』や「Coyote」で有名な『Hejira』のレコーディングにも参加している。

それとジョニ・ミッチェルの『The Hissing of Summer Lawns』や「Coyote」で有名な『Hejira』のレコーディングにも参加している。

つまりものすごい腕利きということ。

以上、この辺りのことが言いたかった。

1969年の1月に過酷なアメリカのツアーからロンドンに帰って来たジミ。

1969年の1月に過酷なアメリカのツアーからロンドンに帰って来たジミ。

ジミはバンドの人数を増やし、インプロヴィゼーションをメインにした、よりフリーな音楽づくりをしたがったが皮肉なことに人気が高まるにつれ、その思いとは反対にジャム・セッション風なパフォーマンスをする機会が少なくなっていた。

そのジミの思いを晴らすフリーなジャム・セッションの機会を持てる場所が上のSpeakeasyと「The Flamingo Club(ザ・フラミンゴ・クラブ)」だった。

フラミンゴ・クラブはあの「Marquee」の2号店があったWardour Street(ウォードー・ストリート)をシャフツベリー通りを渡ってそのままレスター・スクエアに向かって降りて来た中華街の入り口の対面のビルの地下に入っていた。 レギュラーで出演していたのは『Rhythm and Blues at the Flamingo』というライブ盤を残しているGeorgie Fame & The Blue Flames(ジョージー・フェイム&ザ・ブルー・フレイムズ)が何と言っても有名だわね。

レギュラーで出演していたのは『Rhythm and Blues at the Flamingo』というライブ盤を残しているGeorgie Fame & The Blue Flames(ジョージー・フェイム&ザ・ブルー・フレイムズ)が何と言っても有名だわね。

ポールもよくココにジョージー・フェイムを観に来ていたとか。

ジョージー・フェイムとジミの関わりといえば、ミッチ・ミッチェルね。

ミッチはジョージーのバンドでの仕事を失って、Experienceのオーディションに参加した。

そして、最後までエインズリー・ダンバーと競り合った結果、コイン・トスでJimi Hendrix Experienceのドラマーの座を手に入れたんだってでしょ?

オモシロイね~、イギリスは…狭いから全部つながって来る。 ちなみにその中華街に入った数軒先の左側のビルはLed Zeppelinが初めてリハーサルをやった場所と言われている。

ちなみにその中華街に入った数軒先の左側のビルはLed Zeppelinが初めてリハーサルをやった場所と言われている。 フラミンゴはジャズからリズム&ブルースまでバラエティに富んだジャンルのアーティストを出演させた。

フラミンゴはジャズからリズム&ブルースまでバラエティに富んだジャンルのアーティストを出演させた。

ココもスゴくて、スティービー・ワンダー、ビル・ヘイリー、ジョン・リー・フッカー、ジェリー・リー・ルイス、ディジー・ガレスピー、オーティス・レディング、ウィルソン・ピケット、ズート・マネー、アレクシス・コーナー、The Rolling Stones、Moody Blues、The Animals、Cream、Atomic Rooster、Pink Floyd、Small Faces等々。

その後、店は「Pink Flamingo(ピンク・フラミンゴ)」と名前を変え、さらに1969年に「Temple(テンプル)」と改名し、1972年まで存続した。

テンプルの時代にはThin Lizzy、Slade、Wishbone Ash、Uriah Heepなども出演したという。

ご存知じの通り、私はこんなことに長いこと取り組んでいるでしょう?

フト思ったんだけど、Wishbone Ashの名前ってこういうのにゼンゼン出てこないんだよね。

「イギリスでは人気がなかった」ということは絶対ないので、話題になっている時代がズレているぐらいの理由なのであろうが、もしかしてコレが初めてかも知れない。

イギリスの本で「ファースト・フロア」と言っているので2階のことだと思うが、このビルには「Whisky-A-Go-Go」というクラブがあって、70年代にはジェイムス・ブラウンゃKool & the Gangらが出演したそうだ。 さて、展示に戻って…。

さて、展示に戻って…。

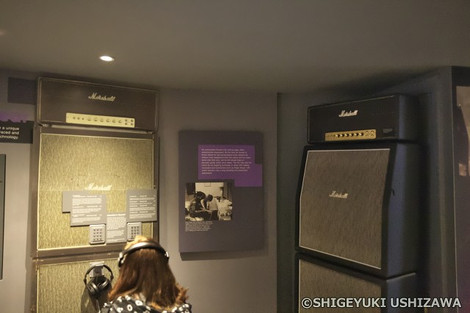

当然のことながらMarshallもディスプレイされている。 こっちのJTM45/100のフルスタックのボードは「ジミヘン・サウンド視聴コーナー」になっている。

こっちのJTM45/100のフルスタックのボードは「ジミヘン・サウンド視聴コーナー」になっている。

このオバちゃん、初めてジミ・ヘンドリックスの音楽を耳にしたのであろうか、ドッカリと座り込んでしまってゼンゼン動こうとしない。

悪いこと言わないから下のミュージアム・ショップでCDを買って家でユックリとお聴きなさい。

お金を払っても決して損をすることのない音楽ですから。 こちらは薄切りのJTM45/100フル・スタック。

こちらは薄切りのJTM45/100フル・スタック。 「Marshall Amplification社は『ロンドン・ヘンデル&ヘンドリックス・ハウス』の展示品として、このジミ・ヘンドリックス・スタックを寄贈することを誇りに思います」

「Marshall Amplification社は『ロンドン・ヘンデル&ヘンドリックス・ハウス』の展示品として、このジミ・ヘンドリックス・スタックを寄贈することを誇りに思います」 あ、空いた。

あ、空いた。

ヘッドホンはMarshallのヤツじゃなかったわ。「Hendrix's Sound」としてこんな解説が付けられている。

「ヘンドリックスの独特なサウンドは、左利きの彼が右利き用のギターを用いることによって生み出されました。

そして、彼の大きな手がメロディとリズム・パートを同時に弾くことを可能にしたのです。

さらにトレモロ・バー(ワーミー・バーと言わないところがイギリス式でステキ)、フィードバック、エフェクト・ペダル等を利用して他のギタリストに比べギター演奏の表現の幅を広げました。」

ココで聴くことができるのはこの時期のヘンドリックスのアーティストとしての幅広い音楽性、完璧性、そして自身を表出させる1969年のスタジオ・セッションの音源です」

として、下記の曲の試聴ができるようになっている。

●Ezy Rider/Star Spangled Banner (2月14日録音)

●Message to Love (2月22日)

●Valleys of Neptune (2月22日)

●Stone Free (4月14日)

●Drone Blues (4月24日)

●Mannish Boy (4月22日)

●Machine Gun (4月29日)

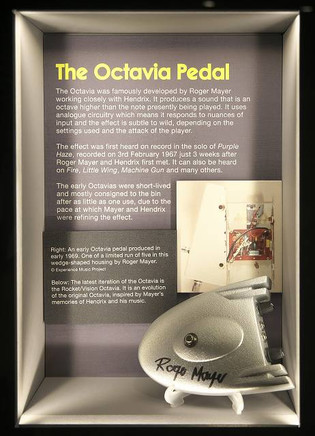

音源としては『Valley of Neptune』とか『Hear my Music』で正式に発表されたモノかな? オクタヴィアの展示。

オクタヴィアの展示。

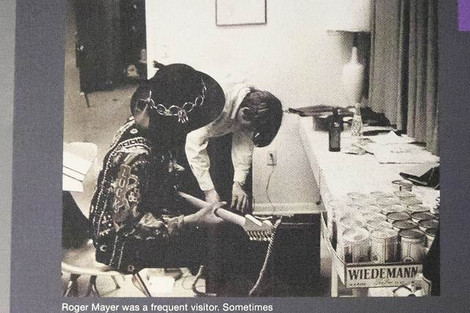

このサウンドが登場したのは1967年2月3日に録音された「Purple Haze」のソロが最初で、開発者のロジャー・メイヤーとジミが初めて会ってから3週間後のことだった…とある。 ロジャーはしょっちゅうブルック・ストリートのジミのフラットに顔を出した。

ロジャーはしょっちゅうブルック・ストリートのジミのフラットに顔を出した。

時には2人でスタジオに入って2トラックのレコーダーでジミの演奏を録音し、フラットに急いで持って帰って来てはプレイバックを聴き、何時間も話し合ったという。

キャシー・エッチンガム曰く、「日がな一日ノブやスイッチをイジっていたわ」 さてと!

さてと!

この博物館のハイライトに取り掛かりましょう!

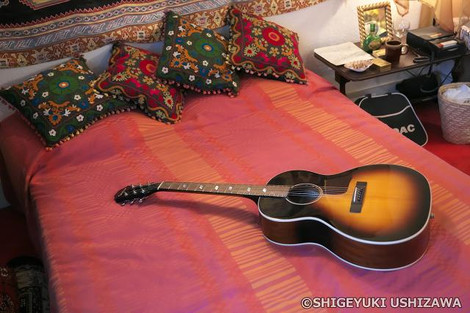

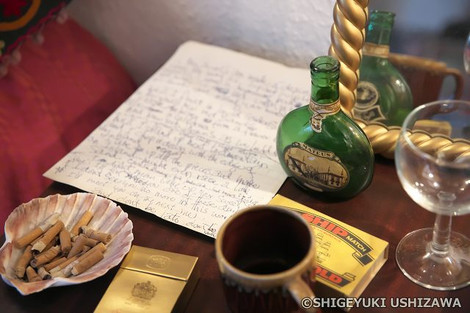

それは当時のまま再現したジミのベッド・ルーム。

ベッド・ルームといっても、部屋はコレの他にひとつしかなく、実際はココがリビング・ルーム兼ベッド・ルームになっていたのだろう。

部屋の再現に当たっては1969年の1月から3月に撮られた写真をできる限り多くチェックして忠実性を高めたという。

ジミはこの部屋を世間から隔離された空間にするつもりで装飾し、自分が所有した初めての「家」と考えていた。

ジミとキャシーは、ギグを終えた後にごく少人数を招き、気心の知れた仲間と和気あいあいとした時間を楽しむための場ともしていたのだそうだ。

ベッドの枕元のろうけつ染めのタペストリーは1969年の1月から2月に飾られていたモノ。

ジミとキャシーは壁の飾りを変えるのが好きで、写真では何通りかのタペストリーが確認されたそうだ。

ジミはペルシャ絨毯が大好きで、何枚も買って来ては敷き方を色々と工夫していた。

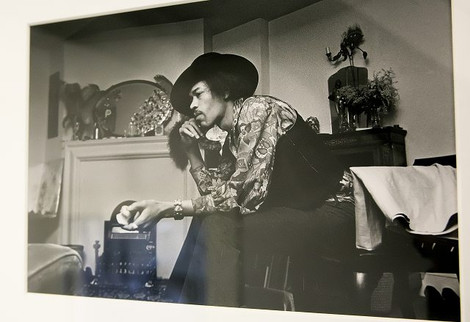

暖炉の上の楕円の鏡はオリジナルで、実際にこの場所に置いてあった。 1969年にこの部屋で撮影した写真。

1969年にこの部屋で撮影した写真。

なるほど鏡が暖炉の上に置いてある。

上の写真の右下のイスは改めて製作したモノ。

ココに来たらこのイスに座って下の写真のポーズをキメることになっているらしい…私はやりませんでした。

キャシーによると、ベッドの上の房つきのショールは「ジミお気に入りのヴィクトリアン・ショール」。

キャシーによると、ベッドの上の房つきのショールは「ジミお気に入りのヴィクトリアン・ショール」。

しかし、向こうの人はこのベッドの天蓋が好きだよね~。

日本人はベッドで寝ることは普通でも、こんなモノを取り付けるのは普通じゃないもんね。 ジミとキャシーはオックスフォード・ストリートのデパート、「John Lewis(ジョン・ルイス)」でこうした調度品を購入していた。

ジミとキャシーはオックスフォード・ストリートのデパート、「John Lewis(ジョン・ルイス)」でこうした調度品を購入していた。

ジョン・ルイスは1864年にこのオックスフォード店からスタートした老舗デパート。

ちなみに、日本で一番古い百貨店として知られているのは「三越」だけど、1904年の開業だ。

何回かココに入ったことがあるけど、トイレを拝借しただけ。

スーパーに比べると海外のデパートってちっとも面白くないんだよね。 初めてロンドンに行った時にこの「ジョン・ルイス」っていう名前にビックリしたわ。

初めてロンドンに行った時にこの「ジョン・ルイス」っていう名前にビックリしたわ。

私の頭の中の「ジョン・ルイス」といったらMJQのピアニストしかなかったから。

ファンではないけどね。

ちょっとデパートで脱線させて!

ちょっとデパートで脱線させて!

前回だったかな?

ジミのフラットのすぐ近くにある「Fenwick」という老舗デパートの読み方が「フェンウィック」ではなくて「フェニック」だったということを知って驚いた…ということを書いた。

実はあの時…

「イギリスにはもうひとつ読み方が難しい1778年開業の老舗デパートがあるのです…それは『Debenhams』。

コレは読み方が「デベンハムズ」ではなくて、「デベナムズ」って読むんですよ!

知らなかった~!」

…と書こうと思ったんだけど止めた。

そしたらアータ、数日前にツブれちゃったよ!

コレも驚いたわ~。

そんな老舗がいとも簡単にツブれちゃうんだもん!

下はそれのマンチェスター店。

ベッド・カバーはイズリントンの生地屋店「Wallace Sewell(ウォレス・セウェル)」製。

ベッド・カバーはイズリントンの生地屋店「Wallace Sewell(ウォレス・セウェル)」製。

ジミは毎朝キチっとこうしてベッド・メイクをしていたという。

コレは軍隊時代の習慣で身につけたものだった。

ベッドの上のアコースティック・ギターはコピー。

ジミはこのギターでリフやアレンジを創作し、パーティの時にかき鳴らしてていた。

ギターはいつもベッドの上に置いてあるか、ベッドに立てかけてあった。

ジミがアイデアが浮かんだ時にすぐに音を出せるようにしていた。

このコピーのギターもちゃんと左利き用に弦を逆に張ってある。

エレクトリックとアンプは次回紹介するもうひとつの部屋に保管していた。 友達に囲まれてベッドの上でこのギターを弾く動画が残っている。

友達に囲まれてベッドの上でこのギターを弾く動画が残っている。

コレ、ロイヤル・アルバート・ホールの後に撮られたらしいんだけど、1日中ギターを弾いてきて、まだ弾いてる…の図。

ギャハハ!

笑うわ~、ギターうますぎでしょ~。

そう、ジミ・ヘンドリックスってギターがウマいよね。

「当たり前のこと」ととしてでなく、何の先入観も無しにジミのプレイを聴くとものすごく上手だと思う。

69年2月24日のロイヤル・アルバート・ホールの後はSpeakeasyに行っているワケで、コレは2月18日の方のロイヤル・アルバート・ホールの後か?

ホントだ…枕もとのタペストリーが展示のモノとは違うわ。

ジミはよく紅茶を飲みながらテレビを見てくつろいだ。

好きな紅茶は「イングリッシュ・ブレックファスト」だったそう…私と同じだ!

「ロック・スター」のイメージとおおよそかけ離れ、ジミは『Coronation Street(コロネーション・ストリート、「coronation」とは「戴冠」という意味)』というドラマを見るのが大好きだった。

『Coronation Street』は1960年12月に初回を放送し、ナント現在まで続いているイギリスの超長寿ソープ・オペラ(昼の帯ドラマ)で、「世界最古のテレビドラマ」としてギネス認定されている。

『Coronation Street』は1960年12月に初回を放送し、ナント現在まで続いているイギリスの超長寿ソープ・オペラ(昼の帯ドラマ)で、「世界最古のテレビドラマ」としてギネス認定されている。 ジミはとりわけヴァイオレット・カーソンという女優さんが演じる「Ena Sharples(エナ・シャープルズ)」という登場人物の服のチョイスが大好きだったそう。

ジミはとりわけヴァイオレット・カーソンという女優さんが演じる「Ena Sharples(エナ・シャープルズ)」という登場人物の服のチョイスが大好きだったそう。

フ~ン、コレで見る限りはゼンゼン普通なんだけどな。 電話機が2台…元々は1台だった。

電話機が2台…元々は1台だった。

ジミはたとえ相手がファンであっても自分の電話番号を教えてしまう習慣を持っていた。

そのおかげでこの電話は一日中鳴りっぱなしで、ジミとキャシーはいちいちそれに応えていた。

さすがにそれに耐えかねた2人は一切電話にでなくなり、そのおかげで重要な要件の電話もつながらなくなってしまった。

これではマズイということで、電話機をもう1台増設。

加えてジミは番号を人に教えることを止めた結果、電話がめでたく鳴り止みましたとさ。

今ならLINEか?

「BOAC」というロゴが入ったバッグは複製。

「BOAC」というのは「British Overseas Airways Corporation」の略。

今の「British Airways」の前身。

BAもコロナでヤバいんだってね~。

ジミはこのバッグの中にスペアの弦やピック、ギター調整用の工具を入れていつも持って歩いていた。

昔、「PANAM」の水色のバッグを自慢げに肩から下げていた人っていたよね?

アレと同じか? 部屋からのブルック・ストリートの眺め。

部屋からのブルック・ストリートの眺め。

ジミもこうして外の風景を眺めつつ、新しい曲の思索にふけったりしたのだろうか。 その窓の前に置かれたテーブルの下には「モノポリー」。

その窓の前に置かれたテーブルの下には「モノポリー」。

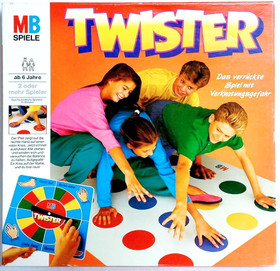

他に「Risk」とか「Twister」というゲームを好んでやっていたという。 チョット待て。

チョット待て。

「Twister」ってこういうヤツだぜ!

これで遊ぶジミ・ヘンドリックス…見てみたかったナァ。 ジミ愛用のステレオ・セット。

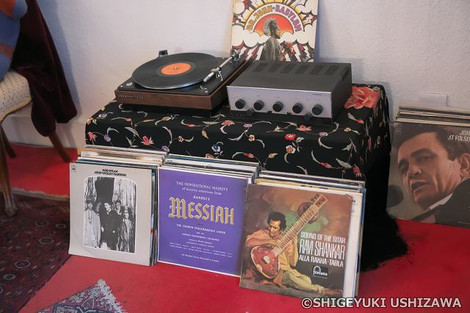

ジミ愛用のステレオ・セット。

アンプはイギリスのブランド「LEAK」。

レコード・プレイヤーは「Beogram1000」。

周囲にはボブ・ディラン、ヘンデル、ラヴィ・シャンカール、ドクター・ジョン、ジョニー・キャッシュのレコードが並んでいる。

この辺りのことは次回タップリやらせて頂きます。 レコード・プレイヤーに注目。

レコード・プレイヤーに注目。

Beogramはデンマークのオーディオ機器の名門「Bang &Olufsen(バング&オルフセン)」の製品。

トーン・アームの上に紙の包みみたいなモノが乗っかってるでしょう?

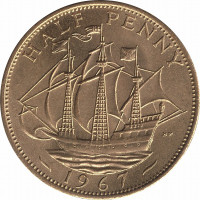

この中には「Halfpenny(ハーフペニー)」硬貨が入っていた。

トーンアームの針圧が少なく、どうしてもすぐに針が飛んでしまうのでコインを乗っけていたというワケ。 ハーフペニー硬貨というのは、もちろんその名のt通り、1ペニーの半分の価値の硬貨。

ハーフペニー硬貨というのは、もちろんその名のt通り、1ペニーの半分の価値の硬貨。

イギリスは「1ポンド=20シリング=240ペンス(つまり、1シリング=12ペンス)」という貨幣制度を採っていた。

このことはRoxy Musicが歌にしていることより何回かMarshall Blogで触れて来た。

そして、この貨幣制度があまりにもややこしいので、1971年、アメリカに倣い100進法が取り入れられ、「1ポンド=100ペンス」と改定した。(penceはpennyの複数形)

この時にデビューしたのが下のハーフペニー硬貨。

物価の上昇に伴いその存在価値を失い1984年に廃止された。

ん?…ジミとキャシーがココにいたのは1971年以前のこと。

「それ以前にハーフペニー硬貨があったなんておかしいじゃん?」と、ココまで調べて気が付いた。

真相は簡単。

1971年以前の古い貨幣制度の時代にもハーフペニー硬貨があっただけの話。

それは特に「ha'penny(ハペニー)」と呼ばれ、1/480ポンドの価値を持っていた。

重量は5.67g。

適正な針圧は一般的に2.5gだというから、ジミのプレイヤーは相当針が飛びやすかったようだ。

ところでこのコインのテイルズ、つまり裏面の図柄にある帆船は「Golden Hinde号」。

サー・フランシス・ドレイクという人がイギリス人で初めて世界一周を成し遂げた時に乗っていた船だ。

コレも以前ココに書いた。

さすが、ジミ。

さすが、ジミ。

プレイヤーはそんなヤツでもスピーカーはチャンと大きなヤツを使っていた。

イギリスの「LOWTHER(ロウサー)」というスピーカー。

これで2人が起きている間中はずっと音楽を鳴らしていたそうだ。

ガウン(博物館の解説では「Kimono」と説明している)の後ろは作り付けの食器棚だが、ジミはココにすべての歌詞や曲のメモをしまい込んでいた。

棚に乗っているメモを取り出しては手を加え、また元に戻すということを繰り返した。

いくつはヒット曲になったが、いくつはゴミ箱行きとなった。 私のオーディオの知識は中学1年生の時のレベルのままで止まっているので、このLOWTHERのスピーカーがいかなるものか存じ上げないんだけど、すごくいいモノなんでしょ?

私のオーディオの知識は中学1年生の時のレベルのままで止まっているので、このLOWTHERのスピーカーがいかなるものか存じ上げないんだけど、すごくいいモノなんでしょ?

何でもバロック音楽を鳴らしては、右に出るモノはなく、ソナタ、室内楽を聴かせるスピーカーとしては最適なスピーカー・キャビネットらしい。

でも、このスピーカーは6.5インチ・スピーカーが1発入っているだけのシンプルなスペック。

だからキャビはオモシロイ。

その音の良さの秘密のひとつは採用されている合板のクォリティらしい。

スピーカーだけが良くても意味をなさないのだ。

ところがこのスピーカーがとても飛びやすく、ジミとキャシーはしょっちゅう近くの電気店に持ち込んで修理をしてもらったのだそうだ。 ジミが愛飲していたマテウス・ロゼ。

ジミが愛飲していたマテウス・ロゼ。

1969年当時、ロンドンではレストランやバー以外でワインを手に入れることが難しかった。

その点、前回触れた通りこの部屋の1階はジミのファンが働いている「Mr. Love」というレストランだったから、そこでワインを分けてもらって部屋で飲んで楽しんだという。 ジミはビールはレーベンブロイを好んで飲んだそうです。

ジミはビールはレーベンブロイを好んで飲んだそうです。

もちろん、この部屋に展示してあるのはほとんどすべてがレプリカであることはわかっているんだけど、「ここにジミ・ヘンドリックスがいたのか…」と想像すると、やっぱり興奮するよね。

もちろん、この部屋に展示してあるのはほとんどすべてがレプリカであることはわかっているんだけど、「ここにジミ・ヘンドリックスがいたのか…」と想像すると、やっぱり興奮するよね。

そのフィーリングを味わうことこそがこのMarshall Blogの『イギリス-ロック名所めぐり』のだいご味なのです。