【イギリス-ロック名所めぐり】vol. 47 ~ 国立コンピューティング博物館<その1>

…ということでブレッチリ―・パークの見学は完了。

…ということでブレッチリ―・パークの見学は完了。

とにかく一度来てみたかった場所を3時間半ほどかけてジックリ見ることができたので大満足…と、言いたいところなんだけど、どうも腑に落ちない。

何が気に食わないんだろう?…と自問自答して思い当たったのが例のアラン・チューリングが作った暗号解読機「The Bombe」。

コレのホンモノを見ていないから物足りなかったんだ!ということに気づき、パークの入り口の案内板がアタマに浮かんだ。

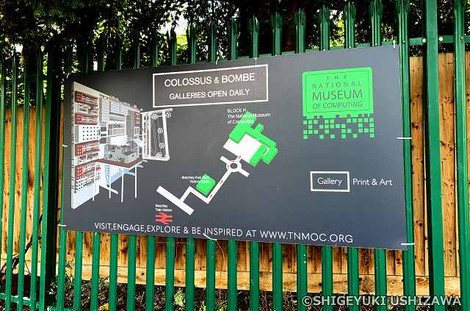

コレね。

コレね。

「COLOSSUS & BOMBE GALLERIES OPEN DAILY」と書いてあったのを思い出したのだ。

そこで、ワザワザこうして公園の入り口の看板がある所まで一旦戻って、展示してある場所を確認した。

アータ、第二次世界大戦の終結を2年早めたと言われている世にも偉大な機械ですよ~!

そんなスゴイものが残っていないワケがない。

ましてや古いモノを大切にするイギリス人のことだ。

エジプトのミイラが残っていてボンベが残っていないワケがない…せやろがい!

それは「THE NATIONAL MUSEUM OF COMPUTING(国立コンピューティング博物館)」というところにあるらしい。

それは「THE NATIONAL MUSEUM OF COMPUTING(国立コンピューティング博物館)」というところにあるらしい。

ロケーションはブレッチリ―・パークの裏というか、奥。

さっそく行ってみょう! エ……もしかしてコレ?

エ……もしかしてコレ?

国立の博物館なのにまさかの平屋?

工事現場の仮事務所より貧弱だぞ。 間違いない。

間違いない。

コレが「国立コンピューティング博物館」だわ。

ナニナニ「現在でも可動する1940年から現在に至る歴史的コンピューターの世界一のコレクション」を誇っているらしい。

入場料は£7.50だから千円とチョット。

入場料は£7.50だから千円とチョット。

イギリスの国立の博物館は入場料が無料なことが多いけど、ココはしょうがなさそうだな。

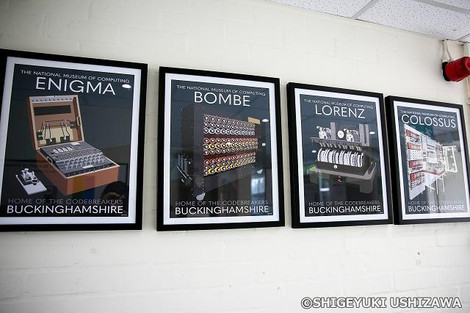

エントランス…といっても普通の入り口だけど…の壁に飾ってある2大暗号機とその解読機。

「エニグマ vs. ボンベ」と「ロレンツ vs. コロッサス」。

カッコいい~!

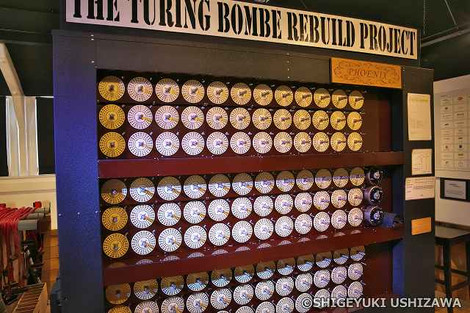

入ってすぐのところにある「ボンベ・ギャラリー」。

入ってすぐのところにある「ボンベ・ギャラリー」。

いよいよホンモノにご対面かッ!

と期待を膨らませたが…。

部屋の中央に鎮座ましましたるいかにもボンベのようなマシン。

部屋の中央に鎮座ましましたるいかにもボンベのようなマシン。

大きな表示板に目をやると…「THE TURING BOMBE REBUILD PROJECT」とある。

は…?

「リビルト」?

ちょうど係りのオジさんが出て来たので訊いてみた。

ちょうど係りのオジさんが出て来たので訊いてみた。

「スミマセン、あの、'REBUILD'ってなっていますけど、ココには第二次世界大戦中に実際に使われたホンモノはないんですか?」

「(キッパリと)ありません。

戦争が終わった時に、元の形がわからないほど細かく壊してしまったんです。ウィンストン・チャーチルの命令でした」

なんだよ~、ウィンストン!

実家まで行ってやったのに~。

そう、大戦中のイギリス軍の行動を隠匿するために本体はもちろん、設計図にいたるまでボンベに関わるものをすべて処分してしまったのだ。

そう、大戦中のイギリス軍の行動を隠匿するために本体はもちろん、設計図にいたるまでボンベに関わるものをすべて処分してしまったのだ。

じゃ、ココにあるモノは?

BCS(British Computer Society=英国コンピューター協会)のジョン・ハーパーという人が中心になって1994年から13年かけて作り上げた精巧なレプリカなのだ。

BCS(British Computer Society=英国コンピューター協会)のジョン・ハーパーという人が中心になって1994年から13年かけて作り上げた精巧なレプリカなのだ。

係りの人が言っていたが、レプリカと言っても当時と全く同じ動作と働きをするように作られているのだとか。

係りの人が言っていたが、レプリカと言っても当時と全く同じ動作と働きをするように作られているのだとか。

完成後、ブレッチリ―・パークに展示されたが、2018年にこっちの博物館に移設された。

完成後、ブレッチリ―・パークに展示されたが、2018年にこっちの博物館に移設された。

13年もかけて苦労して作り直すくらいなら、終戦後どこかに隠しておいて壊さなきゃヨカッタのにね。

13年もかけて苦労して作り直すくらいなら、終戦後どこかに隠しておいて壊さなきゃヨカッタのにね。

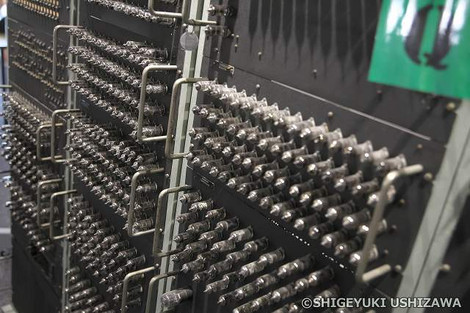

プロジェクトで使われたパーツ。

プロジェクトで使われたパーツ。

「Letchworth Enigma Wiring Jig」とあるが、レッチワースというのはブレッチリ―から25kmのところにある町の名前。

当時のボンベはレッチワースで製造されていた。

私、行ったことがあるんですわ、レッチワース。

もちろんボンベなんでものはプロパンぐらいしか知らない時分だったけど。

レッチワースで撮った適当な写真がないので、その隣の「ヒッチン」という小さな町にある楽器屋さんの前で撮った18年前の1枚を。

レッチワースで撮った適当な写真がないので、その隣の「ヒッチン」という小さな町にある楽器屋さんの前で撮った18年前の1枚を。

店名は「MACHINEHEAD」。

オーナーにその名前を尋ねると、もちろんDeep Purple大ファンだった。 他にも使用、というか代用されたパーツがズラリと展示されていた。

他にも使用、というか代用されたパーツがズラリと展示されていた。

その傍らには、ハイ、エニグマ。

その傍らには、ハイ、エニグマ。

もう全然珍しくなくなっちゃった。 この博物館のエニグマはドイツ陸軍が使用していたモノで、5枚のローターが使用できるタイプ。

この博物館のエニグマはドイツ陸軍が使用していたモノで、5枚のローターが使用できるタイプ。

写真の2枚はお休み中のローター。

古式ゆかしい電卓の類がゾロリ。

古式ゆかしい電卓の類がゾロリ。

と言っても、私が学校を出て就職した時には右下にあるようなドデカイ電卓が普通に使われていたからね。

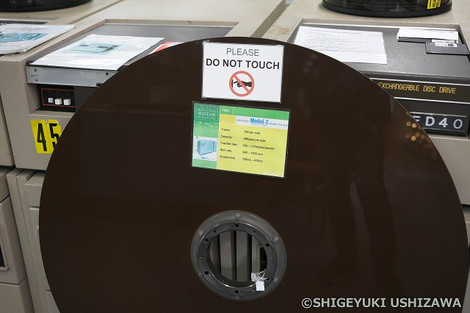

入り口の看板に書いてあった通り、この博物館に展示されているモノはすべて可動できる。

入り口の看板に書いてあった通り、この博物館に展示されているモノはすべて可動できる。

でもコイツは何やら不調らしい。

このオジさん、すごく静かにしているもんだから置物かと思っていた。

このオジさん、すごく静かにしているもんだから置物かと思っていた。

するガバっと振り返って「Hello!」なんていうもんだからビックリして飛び上がっちゃった! しかし、「博物館」にしてはあまりにも放ったらかしの展示だよね~。

しかし、「博物館」にしてはあまりにも放ったらかしの展示だよね~。

ほとんど説明もなかったので、コンピューターの好きな人は写真だけ見て楽しんでください。

ほとんど説明もなかったので、コンピューターの好きな人は写真だけ見て楽しんでください。

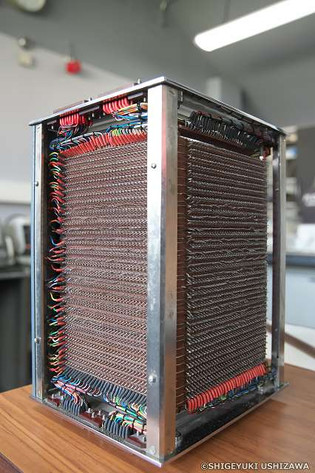

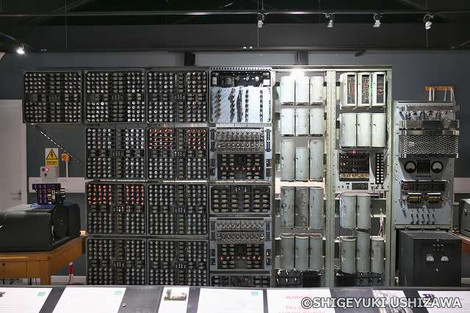

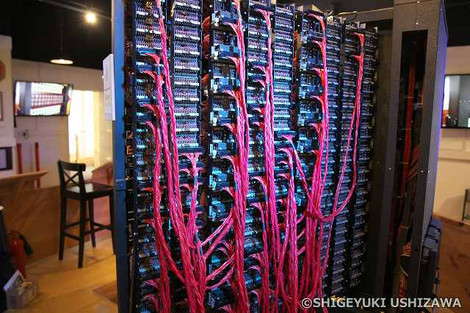

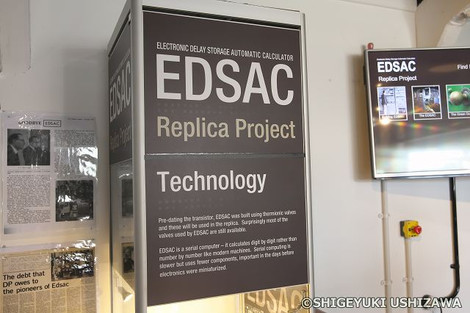

「EDSAC」のレプリカを製作するプロジェクト。

「EDSAC」のレプリカを製作するプロジェクト。

ココはレプリカ・プロジェクトが好きだナァ。

EDSACは「Electronic Delay Storage Automatic Calculator」の略で、実用に供される世界で2番目のプログラム内蔵方式のデジタル・コンピューターだった。

EDSACは「Electronic Delay Storage Automatic Calculator」の略で、実用に供される世界で2番目のプログラム内蔵方式のデジタル・コンピューターだった。

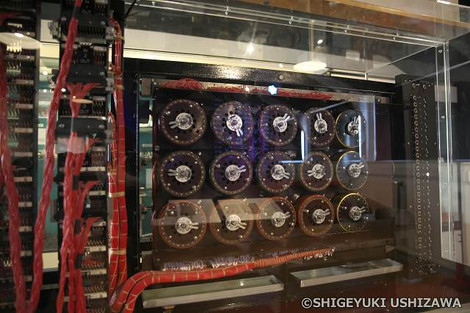

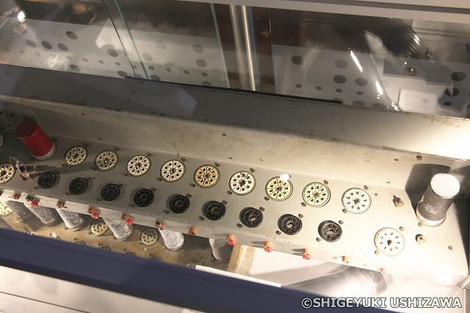

見ての通り、これらは全部真空管。

見ての通り、これらは全部真空管。

いい音が出そう?

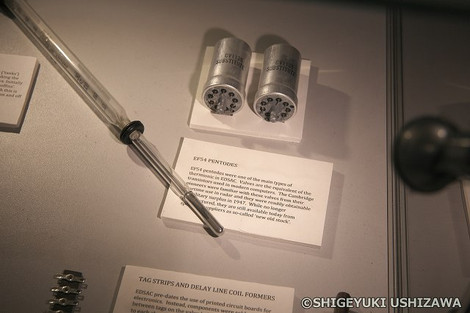

全部で3,000本使われている。 EF54という五極管がEDSACでメインで使われている真空管。

EF54という五極管がEDSACでメインで使われている真空管。

この真空管は戦時中はレーダーに使われていたため、ケンブリッジの研究者にとってはなじみのあるパーツだったらしい。

1947年に軍がこの球を放出したため、EDSACに使われた。

こういう話を知ると、よく真空管マニアの間で「~の軍の放出品」とかやっている話の真実味が増すね。

EF54はもちろんもう製造されていないが、「New Old Stock」として今でも入手可能だそうです。

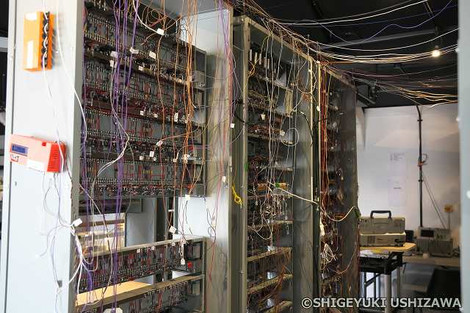

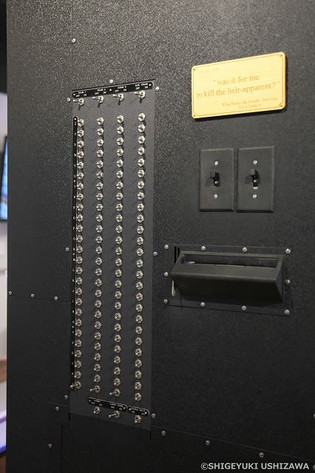

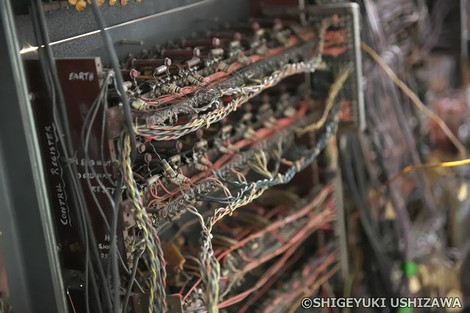

裏の配線がまたスゴイ。

裏の配線がまたスゴイ。

ホーチミンの街中の電線みたいだ。

1951年に79桁の素数を発見したのはEDSACのひとつの業績とされているらしい。

え、今?

最近では、2018年に24,862,048桁の素数が発見されている。

しかし、…コレは1949年に世に出ているというから71年前のモノなんだけど、Marshallの真空管アンプのシャーシとパッと見変わらないじゃない?

しかし、…コレは1949年に世に出ているというから71年前のモノなんだけど、Marshallの真空管アンプのシャーシとパッと見変わらないじゃない?

ま、双方、真空管を設置する箇所なので見た目が似ているのは当たり前なんだけど、真空管アンプってすごくない?

コンピューターに比べたらシーラカンスみたいなモノだよ。

それだけ「音がいい」から姿を変える必要がないワケ。

もし真空管アンプよりいい音を出すアンプが出ていたらとっくの昔に姿を消しているハズでしょ?

それを使わないなんて全くバカげてるわナァ。

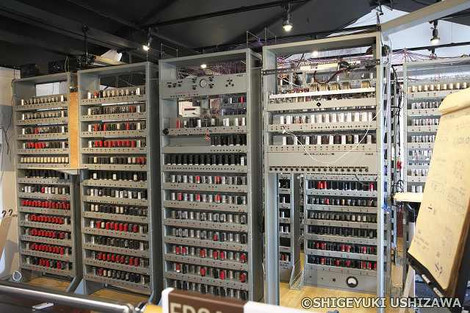

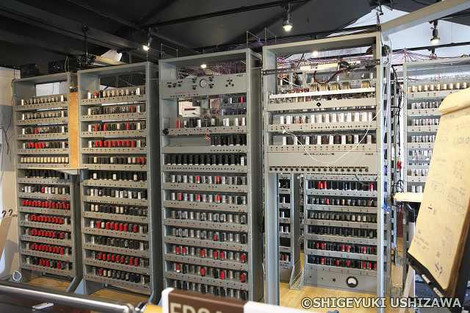

コレは「The HEC1」というコンピューター。

コレは「The HEC1」というコンピューター。

「HEC」というのは「Hollerith Electric Computer」の頭文字。

「Hollerith(ホレリス)」はハーマン・ホレリスというアメリカの発明家のこと。

パンチカードを読んで統計をデータ化する「タビュレーティング・マシン」をいう機械を作り、アメリカの国税調査などに使われ世界中に普及した。

ホレリスの会社が後のIBMに発展した。

このコンピュータ-はそのイギリスのタビュレーティング・マシンの会社が製造したもの。

開発はアンドリュー・ブースというイギリス人で、1951年に発表して初めてのイギリス国内で広く使用されるコンピューターとなった。

開発はアンドリュー・ブースというイギリス人で、1951年に発表して初めてのイギリス国内で広く使用されるコンピューターとなった。

しかし、スゲエ真空管の数だな。

しかし、スゲエ真空管の数だな。

いい加減熱かっただろうナァ。

このコンピューターが室内にあれば、暖房が要らなかったのではなかろうか?

コチラはKT66…とMarshallでもおなじみの真空管だ。

コチラはKT66…とMarshallでもおなじみの真空管だ。

このままで爆音が出そうだな。

次…またまた仰々しいのが出て来た。

次…またまた仰々しいのが出て来た。

「Harwell Dekatron Conputer」は1952年の発表。

何でも電話交換機のパーツを利用して作られているらしい。

このキーボードで操作するのかな?カワイイな。

このキーボードで操作するのかな?カワイイな。

2009年から2012年にかけて、この国立コンピューティング博物館で修復された。

修復後の2013年には「世界最古の稼働中のデジタル・コンピュータ」としてギネス認定された。

…ということで今回はおしまい。

…ということで今回はおしまい。

近々、CODEに関する新しいシリーズを始めますので乞うご期待!

(2019年6月16日 イギリス バッキンガムシャー ブレッチリ―・パークにて撮影)