SOUL OF ROCK Vol.37 <後編>~ Strange,Beautiful and LoudとHARD ROCK SYNDICATE

♪The boys are back in town!

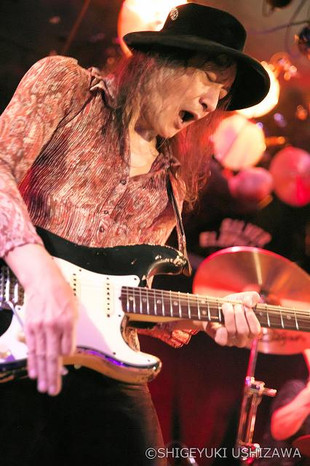

おおよそ「boys」という年齢ではないけれど、13ヶ月の沈黙を破ってStrange,Beautiful and Loudがステージの上に戻って来た!

三宅機材ファミリーにはメンバーの変更はなし。

三宅機材ファミリーにはメンバーの変更はなし。

ストラトキャスターと…

Marshall JVM210Hと1960BV。

今回はヒロアキくんとギター・アンプを共用したのだが、同じMarshallでも大きな違いがひとつ。

わかる?

ヘッドのハンドルを見てみて。

ポコッっとハネ上がっているでしょう?

コレは三宅さんのMarshallに対するひとつのこだわりなの。

こうなっていないとイヤなんだって。

私はコレが好きではなくて、最近はやらなくなったけど三宅さんが見ていない時にワザとこのハンドルをへっこましておくのね。

気が付くと、またいつの間にか写真のようにポコってなってるんだぜ!

「bloom」だった。

「bloom」だった。

「bloom」をジックリと演奏したのだ。

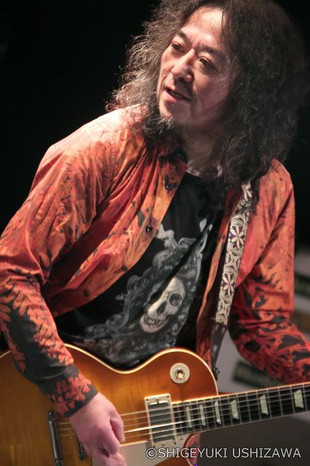

私なんか三宅さんが「三宅さんの音楽」を奏でる姿を久しぶりに見て、ちょっとホロっと来たね。

三宅さんがギターの音を出した瞬間、一番前に座っていた女性のお客さんが飛び上がった。

三宅さんがギターの音を出した瞬間、一番前に座っていた女性のお客さんが飛び上がった。

慌ててカバンからティッシュを取り出し、小さく切って丸め、それを両耳に押し込んでいるのが目に入った。

当然でしょう。

三宅さんの1960の真正面なんだから!

このお客さんの反応は極めて正しいと思う。

でもね、コレがロックのサウンドなんですよ。

でもね、コレがロックのサウンドなんですよ。

ここ30年ぐらいの間にPAの技術が飛躍的に進歩して、ステージの中音(なかおと)が小さくなって、それに連れてギターアンプもやたらと小ぶりになっちゃったでしょ?ウチも先日STUDIOという小さいモデルを発表したけどサ…。

コレね、演るロックの種類にもよるけど、やっぱりウマくないね。

若い人たちが聴いている「ありがとロック」だったらゼンゼン問題ない。

でも、70年代のハードロックのようなトラディショナルなロックは、ステージの中音をガツンと出して演らないと聞いていて面白くないということがわかった。

もっともコレはベテランのPAのエンジニアがおっしゃっていたことの受け売りでもあるんだけどね。

小さい中音は、バンド・アンサンブルの時はいい。

そうそう、ひとつ思い出したので脱線。

確かディオンヌ・ワーウィックだったと思うけど、知り合いのギタリストがテレビの仕事でバック・バンドを務めた時のこと。

リハーサルの時、彼女はとにかく「バンドの音を小さくしてくれ」って言うんだって。

で、ギター・アンプのボリュームを下げに下げ、大きな音が出ないようにおっかなビックリ弾いていると、彼女の指示で曲が途中で中断され、「Too loud.....」と言う。

これが何度も繰り返されて、バンドの音は蚊の鳴くような音。

演奏するのがとても難しかったという。

でも私が言っているのはガチンコで演るトラディショナルなロックのことよ!

バンド・アンサンブルの時はいいんだけど、小さい音だとどうしてもギター単独で弾くリフがダメなんですよ。

家で練習しているようなサウンドで、まったく迫力が伝わってこない。

いいですか、Jeff Beckに端を発してJimmy Pageを経由して、Deep Purpleに行く着くようなギター・リフで聴かせるカッコいいハードロックはMarshallがあったからこそ発達したんですよ。

Marshallと言えば爆音…伊達や酔狂でMarshallはバカでかい音をだしているワケじゃないんだね。

そして、ロックってのはバンド自体が大きな音で演って当たり前の音楽なんですよ。

やっぱり人間は歴史を勉強しないとダメなんだな。

言い換えると、「歴史を勉強できるのが人間」なんですよ。

だから巷のロックが「ありがと賛歌」あるいは「がんばれ小唄」になっちゃった。

ま、実際…この日の三宅さんのギターの音はチョット音は大き目だったけど、バンド名に「Loud」が入っているんだから仕方ない。

「Loud」が「Beautiful」なんです。

爆音浴もまたよき哉…え、オマエ現場では耳栓しているクセにエラそうなこと書くな!って?ハハハ、ごもっとも!

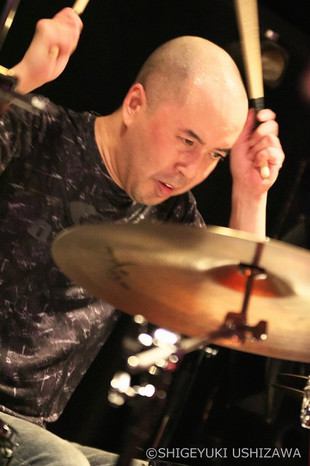

そのラウドなギターの向こうを張るドラムス。

そのラウドなギターの向こうを張るドラムス。

迫力のインタープレイも大音量があっての話。

チマチマ演っていたんじゃ「音楽の化学反応」だって起きやしない。

三宅さん自身のお気に入りで、最も気持ちを解放して曲と同化したプレイできる1曲かも知れないという。

三宅さん自身のお気に入りで、最も気持ちを解放して曲と同化したプレイできる1曲かも知れないという。

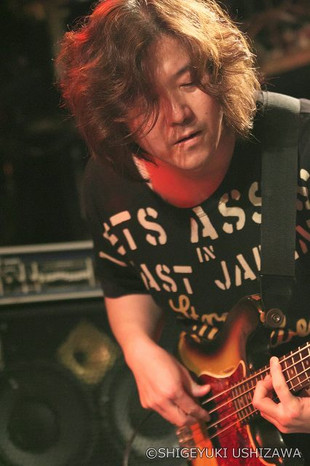

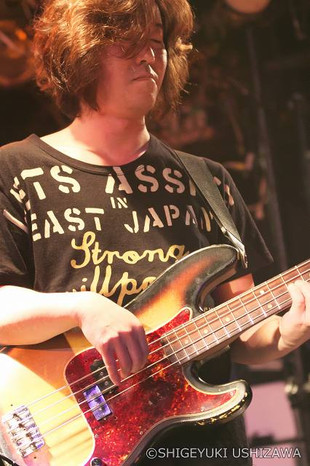

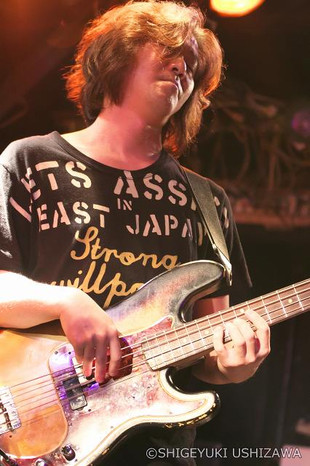

そんな三宅さんを新しい低音でインスパイアする河野さん。

そんな三宅さんを新しい低音でインスパイアする河野さん。

河野さんはBlind Bird他でMarshall Blogでもおなじみの音楽性豊かな辣腕ベーシスト。

三宅さんのファースト・アルバム『Lotus and Visceral Songs』にも参加しているだけあってイキもピッタリ。

ナントこの日、当日にリハーサルをしただけのブッツケ本番だったという。

音といい、プレイといい、金光さんのドラムスは三宅さんの音楽に欠かせない重要な個性だ。

音といい、プレイといい、金光さんのドラムスは三宅さんの音楽に欠かせない重要な個性だ。

三宅さんの愛奏曲だけあってよく耳にする曲だが、おもしろいね~、ベースが替わると曲の表情がガラリと変わるもんね。

三宅さんの愛奏曲だけあってよく耳にする曲だが、おもしろいね~、ベースが替わると曲の表情がガラリと変わるもんね。

ベースってのはホントに力のある楽器だ。

昨日TAGAWAの3人をヘビとナメクジとカエルの「三すくみ」状態に例えたが、この3人のバランスも素晴らしい。

昨日TAGAWAの3人をヘビとナメクジとカエルの「三すくみ」状態に例えたが、この3人のバランスも素晴らしい。

でもこのチームは全員がヘビであり、ナメクジであり、カエルであり…つまり、TAGAWAとの3人とは異なる仕組みでバランスを保っているんだな~。

でもこのチームは全員がヘビであり、ナメクジであり、カエルであり…つまり、TAGAWAとの3人とは異なる仕組みでバランスを保っているんだな~。

Creamであったり、Scott LaFaroとPaul Motianを擁したBill Evans Trioであったり、インプロビゼーションの魅力を前面に押し出す音楽はこうでないとウマくいかないんだな…なんて考えている。

Creamであったり、Scott LaFaroとPaul Motianを擁したBill Evans Trioであったり、インプロビゼーションの魅力を前面に押し出す音楽はこうでないとウマくいかないんだな…なんて考えている。

久しぶりに『Portrait in Jazz』が聴きたくなったぞ!

深遠に…しかし激しく13か月ぶりのStarange, Beautiful and Loudの音楽が空気を揺さぶった夜となった。

深遠に…しかし激しく13か月ぶりのStarange, Beautiful and Loudの音楽が空気を揺さぶった夜となった。

祝SBL復活!

Strange, Beautiful and Loudの詳しい情報はコチラ⇒facebook

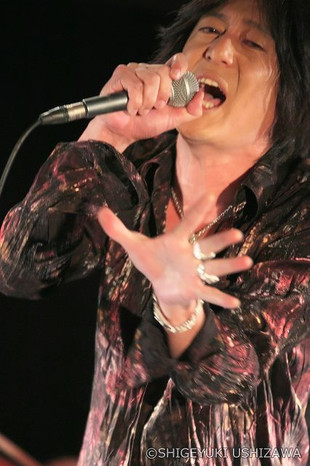

この日のトリを飾ったのはHARD ROCK SYNDICATE。

この日のトリを飾ったのはHARD ROCK SYNDICATE。 Ray

Ray

ハンペンさんはMarshall。

ハンペンさんはMarshall。

JCM900 4100と1960Aを使用。

バーニーの弾くリフで始まったのは「Rock the Nation」。

バーニーの弾くリフで始まったのは「Rock the Nation」。

みなさん、Montrose好きね。

Ronnie Montroseもとっくの昔に死んじゃったもんね~。

私はMontroseにもEdgar Winterにも夢中になったことはないけど『Jump on It』のHignosisのジャケット・デザインが好きだった。音はチョット当時の私にはアメリカ過ぎちゃって苦手だったな。

1971年のVan Morriosonの人気作『Tupelo Honey』のギターってRonnie Montroseなんだよね。

あの「Wild Night」のイントロのストラミングはRonnieなのかと思うとおもしろい。

それとこの人、1978年に『Live Under the Sky』にTony Williamsのクインテットで出てるんだよね。

メンバーがスゴかった。

トニーにナゼかコブハム…やかましそ~!

それにロニーに、これまたナゼかBrian Auger。ベースはHuey Lewis and the NewsのMario Chipollinaだった。

しかし、「シンジケート」なんて名前…いいね。

しかし、「シンジケート」なんて名前…いいね。

「コーザ・ノストラ」とか「エスピオナージ」とか、70年代の男の映画のニオイ。

そう、ロックは70年代なのだ!

続いては「What You're Doing」…コレはRush?

続いては「What You're Doing」…コレはRush?

ゴメンナサイ、私、Rushって見事に全く通ってないのです。

スゴイよ、セトリ。

スゴイよ、セトリ。

だって次「Tie Your Mother Down」だもん。

皆さん楽しそう!

そして、Aerosmithの「Back in the Saddle」。

そして、Aerosmithの「Back in the Saddle」。

『Rocks』が出た時、私はロックに狂い始めた中学2年生だった。

お兄さんがいるおマセなクラスメートの大鹿くんが『Rocks』を学校に持って来て騒いでいたな。

でも、普通の子はまだみんな歌謡曲に夢中で誰も相手にしていなかったけど、大鹿くんに頼んでその『Rocks』を貸してもらった。その1曲目がこの曲だった。

あの金色の帯が印象的だったよね。

名盤ちゅうの名盤の1曲目ですよ。

続いて「Forever」。

続いて「Forever」。

特に何も書かない時は「コイツ知らねえんだな…」と思ってもらってOkですから。

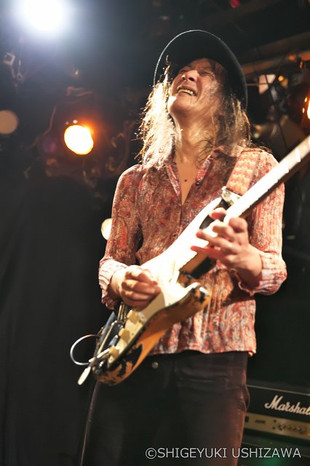

しかしバーニーのギターはいいの~。

本当に「ロック・ギターの憲法」を聴いているようだ。

「Another Piece of Meat」はScorpions。

「Another Piece of Meat」はScorpions。

コレは知ってんだよ。

Scorpionsは『Love Drive』までは聴いたし、1979年の2回目の来日公演は中野サンプラザに観に行ったのサ。

でも、この曲名が「Another Piece of my Heart」に引っ掛けてあったことは気が付かなかった。 前田さん、私のことを存じ上げていらした。

前田さん、私のことを存じ上げていらした。

誰がどこで見ているかわかりませんからね…とにかく外でハナクソをほじるのだけはしないように心がけています。

Ani-Katsuさん、久しぶりのMarshall Blogご登場!

Ani-Katsuさん、久しぶりのMarshall Blogご登場!

ん!次の曲は奇しくも今日の記事の書き出しと重なった!

ん!次の曲は奇しくも今日の記事の書き出しと重なった!

「The Boys Are Back in Town」だ!

コレはさ、「♪When I say she was cool, she was red hot」っていうところがカッコいいの。

ビートルズの曲と同じで、多分Phil Lynottが書く歌詞って。ネイティブさんの口には気持ちいいんじゃないかって思うのです。

あ、「三つ子の魂百まで」で、私は最後まで「フィル・リノット」で通すと思います。「ピーター・ガブリエル」も同様。

当然、ギター2人の美しいツイン・リードのメロディが鳴り響く!

当然、ギター2人の美しいツイン・リードのメロディが鳴り響く!

本編の最後を締めくくったのはAC/DCの「Dirty Deeds Done Dirt Cheap」。

本編の最後を締めくくったのはAC/DCの「Dirty Deeds Done Dirt Cheap」。

コレ、AC/DCなんて知るワケがないウチの下の子がこの「Dirty Deeds Done Dirt Cheap」を知っいて、「ナンでそんなこと知ってんの?」と東急リバブルのぐっさんみたいになってしまったことがあった。

「D4Cでしょ?」とか言うワケ。

そしたら何かのマンガに出て来るんだってね。

Rayさんは今日もまるで高校野球のピッチャーのような、一瞬たりとも手を抜かない激唱を聴かせてくれた!

アンコールはKissの「Shout it out Loud」。

アンコールはKissの「Shout it out Loud」。

コレも中学生の時に流行って、みんな「♪シャ~リ、シャ~リ、シャリラッラ~」とやってたけど、本当は「♪Shout it, shout it, shout it loud」と歌っていることを知っていた子は当時ひとりもいなかったハズ。

この時代のロックはいいね。

やっぱりロックは60年代と70年代に限るわ。