Marshall Blog 5周年!

昨日で今のMarshall Blogをスタートして丸5年が経ち、今日から6年目に入りました。

巷間では30周年、40周年を迎えるバンドが林立し、本体のMarshall社は創立55周年。

その中にあっては「たったの5年」のヒヨっこですが、ま、我ながらよく続いたな…と思っております。

コレもひとえに制作にご協力頂いているアーティストの方やライブハウス、その他のご関係の皆様のおかげです。

そして、何よりもMarshall Blogをご覧頂いている読者の方々のおかげです。

この場をお借りしまして心から御礼申し上げます。

この5年の間のMarshall Blogの更新回数は1,241回。

マァ、自分でも飽きずによくやってんな~と思いますわ。

土日を除いて月に休まず20回は更新しているとして年間240回、5年で1,200回とすると、多少のズルはあっても毎日更新は達成しているかな?と。

ずいぶん文章を書いた。

おかげで重度の腱鞘炎になっちまった。

写真もよく撮った。

この5年間で一体どれぐらいの回数シャッターを切ったのだろう。

そうだ、アップロードした写真の枚数がわかるんだ!

どれどれ…57,833枚だって!

今日この後も写真をイッパイ載せるのでもっと行くな。

この枚数を記事の本数で割ると、46.6枚。

1本の記事に平均で47枚弱の写真が使われていることになる。

実際に切ったシャッター回数はコレの20倍ぐらいかな?。

20倍とすると、この5年間にシャッターを切った回数たるや推計115万回!

そりゃ腱鞘炎にもなるわナァ。

イヤ、誰かに「毎日更新しろ」なんて言われたことは一度もないんだけど、最初のMarshall Blogから数えて10年もこのペースでやっていると、もう身体がそうなっちゃってるのね。

そうなると、もう起きている間中はズッと「Marshall Blog」のことを考えている…なんてことになってる。

でも、コレは表現上そう言っているだけで、これはすなわち、いつもMarshall、NATAL、EDENのことを考えているということ。

それがMarshall社から私に託された仕事だから。

…ということで、いい機会なので5年前のことを思い出してみよう。

どうしてMarshall Blogが始まったかを…。

ポケタ、ポケタ、ポケタ…

アレは忘れもしない…どうしてだっけかな~?忘れとるやないけ!

2012年の4月5日にJim Marshallが亡くなって、今の社長のジョナサン・エラリーからボコッとメールが来たんだ。

「知っての通り、ジムが亡くなってそのお別れの会を開催するのだが、シゲも参加するかい?」という内容だった。

ジョンは以前から「ジムに『もしも』のことがあって何がしかの催しが開かれた場合、その時にはシゲにも必ず来てもらう」と言ってくれていて、彼は律儀にその約束を果たしてくれたのだ。

その時は前の会社を辞めていたので社用で渡英することはできない。

その時は前の会社を辞めていたので社用で渡英することはできない。

当然、費用は自腹。

いくつかお仕事の口をかけて頂いてはいたが、浪人の身にその旅費はかなり大きな出費となる。

しかし、答えを出すのにそう時間はかからなかった。

どうしようかと思案している私に家内がこう言ってくれたのだ。

「アホンダラ!行かないでどうするの!ジムにお世話になったんでしょ!お礼を言ってきなさい!お金なんてどうにでもなるわよ!」

ま、家内は「アホンダラ」なんて乱暴なクチは決してきくことはないんだけど、それぐらいのスゴイ押しだった。

男はダメだね。こういう時はツマらないことをグダグダ考えちゃって、なかなかキメられない。

でも、その押しで気持ちはキマッタ。

「よし、行って来よう!」

さて、費用はどうする?

「エエイままよ!」とばかりに、その時持っていたギターのほとんどを売り払って費用を捻出した。

ま、大したコレクションじゃなかったけどね。

そんなことがあって、そのことでジョンと連絡を取り合っているうちに、彼が5月の初めにアジア方面に出張することを知った。

その時私は山口県柳井市にあったMarshall MUSEUM JAPANのお手伝いをさせて頂いていた。

うまい具合にミュージアムのオープンが5月の3日だったで、ダメもとでアジア出張にからめて日本に寄るようにジョンを誘ってみた。

すると「お、じゃあ行こうかな」という答えが返って来、図らずともジムのお別れの会の前にジョンと顔を合わせることになった。 ジョンはオープンのセレモニーに来賓として出席し、ひとこと挨拶もさせて頂いた。通訳は私。

ジョンはオープンのセレモニーに来賓として出席し、ひとこと挨拶もさせて頂いた。通訳は私。

マジメな人でね、私が通訳に困らないように事前にその挨拶原稿を送って来てくれた。

私も登壇しているので写真はない。

チョットなつかしいので久しぶりにミュージアムの写真を掲載しておこう。

チョットなつかしいので久しぶりにミュージアムの写真を掲載しておこう。

私は展示の作業自体には関わっていないのだが、その前段階で深く関わらせて頂いた。

私は展示の作業自体には関わっていないのだが、その前段階で深く関わらせて頂いた。

整理をするのがもう大変だった。

コレクションが膨大すぎて、そもそもナニがあるのかがわからなかった。

それで泊まり込みで1台ずつ型番や仕様を精査して、写真を撮って、記録にまとめた。

それが『Marshall Chronicle』という本になったのはうれしかった(後述)。

この博物館はもう閉鎖されている。

この博物館はもう閉鎖されている。

Marshall MUSEUM JAPANはオーナーの竹谷さんのお住まいで形を変えて現在も営業している。

で、2、3日の間ジョンと一緒にいる間に色々とMarshallの話をしてね~。

で、2、3日の間ジョンと一緒にいる間に色々とMarshallの話をしてね~。

私のMarshallの仕事に対する考え方や、それまでに取り組んで来たこと、やりたかったこと…ジョンは熱心にそのすべてに耳を傾けてくれた。

そういえば、柳井のホテルの朝食に出た厚切りのトーストを見て大笑いしてたな。

イギリスでは私が知る限り、食パンを厚く切って食べる習慣がない。

メッチャうすい。

それがウマい。

コレも何度も書いたけど、イギリスには「イギリスパン」というモノはありません。

それで、ジョンを成田で見送る時、「シゲのことについてはチョット考えてみる。3週間後にUKで会おう!」と言ってくれた。

そして、渡英する時が来た。

ジムにお別れをしに行くのだ!

この時はとても楽しかった。

この時はとても楽しかった。

日本人どころか、200人ほどの出席者の中でモンゴロイドは私ひとり。

でも、たくさんの友達に囲まれ、シアワセな雰囲気の中でジムに別れを告げた。

ジムへの弔辞で登壇した人たちの写真を撮ってよろこんでもらった。

ジムへの弔辞で登壇した人たちの写真を撮ってよろこんでもらった。

チョットは芸が身を助けたかな?

ニコとも久しぶりに会った。 そして、金がない割には、せっかくの機会だからということで、大好きなイギリスに2週間ほど滞在した。

そして、金がない割には、せっかくの機会だからということで、大好きなイギリスに2週間ほど滞在した。

貧乏旅行である。

最近の日本みたいで2週間の間、ほとんど雨でやがんの。5月なのに寒くて、寒くて。

その間、伊藤広規さんがロンドンにお越しになって合流した。

広規さんといえば長年Marshallのベースアンプを愛用してくださっていることで有名だ。

もちろんMarshallの工場へご案内する段取りをしていた。

すると事前にジョンから連絡が入り、「ベーシスト(広規さんのこと)と工場に来る時に少し時間を作って欲しい。話したいことがあるんだ」と言うではないの。

すると事前にジョンから連絡が入り、「ベーシスト(広規さんのこと)と工場に来る時に少し時間を作って欲しい。話したいことがあるんだ」と言うではないの。

そして、ミルトン・キーンズで3週間ぶりにジョンに会い、広規さんたちが工場見学をしている間に面談をした。

ジョンはいつも話が早い。

「シゲ、コレを持ってMarshallの仕事をしないか?」

と言って私に見せたのがコレだった。

Marshallの名刺。

Marshallの名刺。

ビジネスマンとして(ウソこけ!)、コレを夢見ていたのだ!

人生最大の「ヨッシャ~!」だった。

ジョンは「Marshallのために、またあのブログをやったらいいじゃないか」と言ってくれた。

普段だったらガッツポーズで「ハイハイハイハイハイ、待ってました!」とやるところだけど、この時はその気持ちをグッと抑えて、「チョット考えさせてください」ぐらいのことを言ってその面談を終わらせた。

その方がカッコいいじゃん。

ジョンは「そうしてくれ。ワイフにも相談しなさい」と言ってくれた。

うれしかったね~。

がんばってきた甲斐があったと思ったよ。

それと、焦って他の会社の誘いをお受けしなくて本当にヨカッタ。

だからMarshallやジョン、ジムには本当に感謝している。

こうしてMarshall Blogは再開した。

それゆえ石にかじりついてでもMarshall Blogは更新し続けなければならないのだ。

毎日更新するぐらいナンダってんだよね!

さて、David Bowieじゃないけど、この5年間、色んなことがあった。

例えば、デジタル・テクノロジーの進化で音楽界の様子が大分変っちゃった。

私の分野で言えば、何といってもデジタル・アンプの躍進でしょうな~。

ま、コレについては四の五のココで書かないけど、もうひとつ、「小型化」っていうのも大きな変化のひとつだと思う。

『ミクロの決死圏』みたいに何でも小さくなっちゃう。

今は『スモール・ライト』っていうのかな?

「♪大きいことはいいことだ」の重厚長大は完全に過去のモノとなり、軽薄短小がトレンドになった。

当然音楽もそう。

やっぱり今の若い人はヘヴィ・メタルのような重厚長大な音楽は受け入れてくれないよ。

ハードロックやヘビメタで育った世代とは食べ物も言葉も気候もまったく違うんだもん。

これだけ環境が違ったらもう「外人」ですよ。

このことは若いバンドのコンサートへ行けば皮膚感覚で痛いほどわかる。

そういう意味では、トラディショナルなロックが絶滅する日が本当に来ると憂いている。

チョット、この写真を見てみて。

今では珍しい町のレコード屋さん。

今では珍しい町のレコード屋さん。

昔はこういうレコード屋さんがどこの町にもあったんだけどね。

ココは演歌専門の有名なお店だけあって、店頭にはビッシリと演歌歌手のポスターが貼ってある。

大御所ではサブちゃん、山川豊、大月みやこ、長山洋子、川中美幸等々。

不動の人気なんでしょうな。

で、このポスターたちをしばらくの間見ていてフト思った。

「一体、今、誰がこういう音楽を聴いているのだろう…」

私は今年で55歳になるが、私はもちろんのこと、「山川豊の音源をコンプリートしている」という人は友達の中にはいない。

私より年下の友達の中にもそういう人がいるとは思えない。

すると、こうした音楽を聴いている方々は私と同じ世代並びに年下の人たちにはごくマレで、恐らくは私より年上の人たちということになろう。

マァ、60歳、70歳?

大変失敬な話だが、あと数十年して、そうした方々が天に召された後はこの手の音楽どうなるのだろうか?

その時、「演歌」という音楽を好んで聴く人間が地球上に残っているのだろうか?

グッチャグチャのフリー・ジャズは聴けても、私はどうしても演歌は楽しめない。

そりゃ、リヴァイバル・ブームみたいなものもあるかも知れない。

しかし、根本的に演歌を好んで聴く層がなくなれば、気の毒だが絶滅することは必定だと思う。

芸術とかエンターテインメントは作る方がいくらガンバっても、それを鑑賞したり、楽しんだりする側がいなくなれば何の意味もなくなってしまう。完全に買い手市場なんだよね。

ポスターを眺めていたのは、上に書いたのと同じ理由で60年代や70年代、イヤ80年代もか…そうした時代のトラディショナルなロックも同じ運命にあると何ともやりきれない気持ちに思ったからだ。

私のところへ何人も20代のミュージシャンが遊びに来てくれるが、実際に70年のロックの話をすると、誰もカスリもしないよ。

何にも知らない。無理もない、必要としていないから。

だからいいモノを色々と教えてあげる。

するとすごく喜んでくれるけど、やっぱり彼らは彼らの成長期に聴いた音楽が一番で、それから抜け出すことはあり得ない。

土台PuepleやZeppelinを受け入れることはできないのだ。

私は、仕事として比較的横断的に今のロックの世界を俯瞰しているつもりなのだが、ベテラン層と若手の「溝」というモノは広くて、深くて、暗くて、そして誰も、ナニを持ってしても埋めることはできないものだともはや確信している。コレは演る方も楽しむ方も同じ。

つまり、今のところ「伝承」はムリだということ。

それにいち早く気がついたのはアメリカの大手のギター・メーカーだよ。サスガですよ。

私はMarshallの社員なので、Marshallの方針に従って、できるだけ時代に合った仕事をしていかなければならないという覚悟を決めた。

コレが5周年の豊富かな?

さて、この5年間でずいぶんいろんなことがあったけど、最も印象に残っている仕事は何だろう?

やっぱりMarshall GALAかな?

アレはやっててホントに楽しかった。

まだ具体的なことは何も決まっていないけど、必ずまた開催しようと思っている。

すぐではないよ。

2022年にはMarshallが創立60周年を迎えるので、それをニラみながら計画を進めていくことになると思う。

Marshallに関する本を上梓したのもうれしかった。

Marshallに関する本を上梓したのもうれしかった。

『Marshall Chronicle』と…

『アンプ大名鑑 [Marshall編]』。

『アンプ大名鑑 [Marshall編]』。

双方、エラく大変だったけど、名誉ある仕事を楽しんだ。

事務所を開設できたのもうれしかった。

事務所を開設できたのもうれしかった。

「Room 1959」とか「Office 2203」とかいう名前を付けようかと思ったけど、恥ずかしいのでやめた。

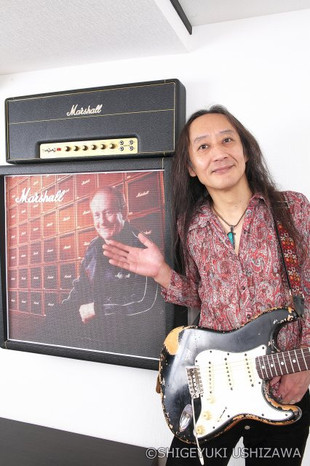

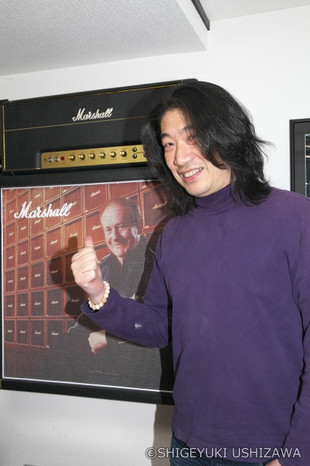

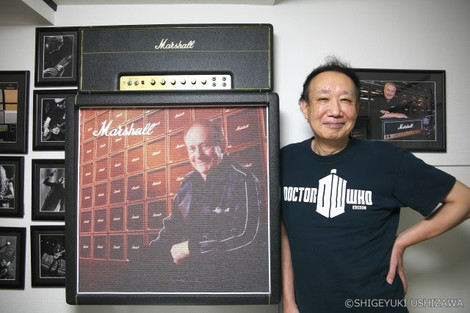

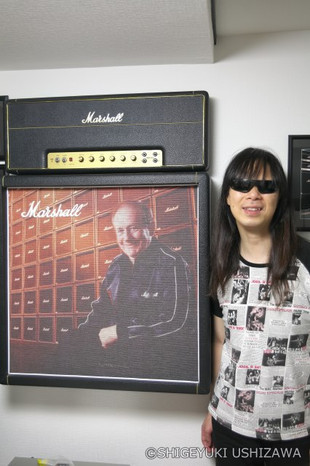

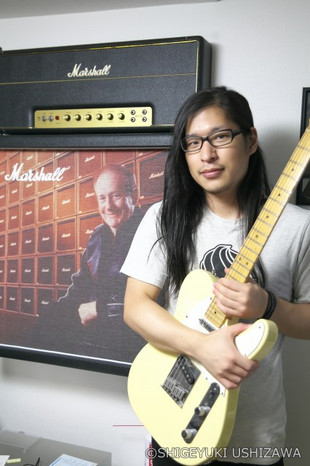

大勢のミュージシャンの方々が遊びに来てくれたのもありがたい。

大勢のミュージシャンの方々が遊びに来てくれたのもありがたい。

ココをそんなMarshallファミリーのメンバーが気軽に集まれるスペースにしたかったから。

開設以来10ヶ月の間に来てくれた人を順不同で並べてみようか?

大二さん 松川さん

松川さん

Amber Lumberの2人、征史さん。

Amber Lumberの2人、征史さん。

これでStrange, Beautiful and Loudコンプリート!

KRUBERABLINKAの和重さん。

KRUBERABLINKAの和重さん。

ワザワザMarshallのTシャツをお召し頂いてる!

今、新しいバンドに燃えてる英太郎さん。

今、新しいバンドに燃えてる英太郎さん。 真壁六郎太

真壁六郎太

コレ、スゴイの。

本当に偶然ジムのジャンパーとおそろいだったの!

タジちゃんはRon Ron Necordsのギタリスト。

タジちゃんはRon Ron Necordsのギタリスト。

みんなは「Tazzy」って呼んでるけど私は「タジちゃん」…田島さんだから。

彼がいなかったらあのMarshall GALAはできなかった。

ARESZの皆さん。

ARESZの皆さん。

なんかダチョウ倶楽部みたいだな。

真夏だったのに瑠海狐さん、まっ白!

Fury of Fearの守くん。

Fury of Fearの守くん。 NAKED MACHINEの達也くん。

NAKED MACHINEの達也くん。

そして、トリは我がボス!

そして、トリは我がボス!

「いいね~、ココ!」と大変よろこんでくれた。

このジムの1959ハーフ・スタックはジョンからの開所祝いなのだ。

それにしてもデカい!

そしてシャツはいつもIn!

最後にさっきの「伝承」の話ね。

私だって70年代のロックで育った身です。

「70年代」って、私はゼンゼンそうは思わないんだけど、世の中ではモノスゴイ古い時代として扱われている感じがするんだよね。

そんな古いかね~。

でも60~70年代のロックが大好きで、あのカッコよさを何とか次の世代にパスしたいとは思っています。

特に80年代以降のロックを聴かない私としては心底そう願っている。

で、最近、「トリビュート・バンド」と称したハード・ロックやプログレッシブ・ロック盛んなりし70年代音楽のコピー・バンドのライブが盛んだ。

そうしたコンサートのお客さんは出演者と同じ世代の方々が圧倒的に多いでしょ?

そりゃ若い時に夢中になった音楽だもん、ホンモノでなくてもナマで聴きたい気持ちはとてもよくわかるし、演奏する方も楽しいにキマってる。

で、そうしたライブでトラディショナルなロックを次世代に「伝承」をしているかのように見えるかもしれないけど、「伝承」というのは新しい世代に何かをタテに受け渡すことで、同じ世代の人間にヨコに受け渡しても残念ながら全く伝承ということにはならない。

理由は上にさんざん書いた。

こうしたライブが10代、20代の若者で埋まればどんなに素晴らしいだろう?

最高の伝承ライブになるんだけど、それができないから苦労しちゃう。

その手のライブを全部観ているワケではないので、例外があったらゴメンナサイ。

そこでご提案。

1. フェスティバル進出大作戦

ヘビメタもひっくるめて、そういうロックを便宜上「トラッド・ロック」という風にここでは呼ぶことにするよ。

ヘビメタもひっくるめて、そういうロックを便宜上「トラッド・ロック」という風にここでは呼ぶことにするよ。

ベテラン層の間で「若い人はそうしたトラッド・ロックを知らないだけで、聴けば絶対カッコいいと思うって!」ってよく言うでしょ。

すでに記した通り、ハッキリ言って望みは薄いでしょう。

でも、少ないかもしれないけど引っ掛かりは出て来ると思う。

引っ掛かりが引っ掛かりを呼んで、火がつき出すなんてこともあるかもしれない。

そこでまずは、コピーバンドも含めそうしたテイストのバンドをかき集めて「日本トラッド・ロック協会」みたいなものを作る。

そして、レコード会社もヒレ伏す泣く子もダマる大御所に顧問になって頂く。

「トラッド・ロックの伝承」ということであれば、大物の方々もきっと賛同してくれますよ。

だって自分たちが苦労して切り開いてきた足跡が消えようとしてるんだから。

そして若者が集まるフェスティバルにそうしたトラッド・テイストのバンドを出してもらうように主催者に交渉する。

バンド個々に交渉しても歯が立たないからね。

5分でも10分でもいいから、転換の間、メインステージの前でも横でもでもいいからとにかく音を聴いてもらう。

もちろんコピー・バンドが予てからフェスティバル会場の片隅で演奏しているのは知っている。Marshallでサポートしたこともある。

でも、そうではなくて、メイン・ステージで演らせてもらうことが肝要なのだ。

今の若者は何しろ「フェス至上主義」で最早ライブハウスにも行かなくなってきてるんだってよ!

だから、フェスティバルに出さえすれば彼らのアンテナに容易に引っ掛かるかも知れない。

2. 大岡越前大作戦

コレは大変な仕事かもしれないけど、ヤリガイはあると思うよ。

コレは大変な仕事かもしれないけど、ヤリガイはあると思うよ。

「トラッド・ロック伝承」の志士、「憂国の志士」ね…を集めて、若者対象にフリー・コンサートを定期的に開催する。

コレはコピー・バンドがいいでしょう。

土日に無料で貸してくれるハコでノーギャラでコピーバンドに出演して頂く。

お客さんは25歳未満に限ってはチャージなし。要するにロハ。ドリンク代だけ。

そして、出演バンドが演奏している本家のCDを販売しているレコード会社さんに会場に来てもらい、音源の即売をしてもらう。

楽器メーカーも同様。

例えばマイケル・シェンカーのコピー・バンドが出れば、近隣の楽器屋さんがミニ・マーシャルを展示して即売するとか。

関連雑誌社にも協力を仰いで、ウェブサイトでよいので後パブを組んでもらって次につなげる。

コレを定期的に開催する。

みんな費用が掛かりますよね。

まずは全員費用の持ち出しが発生しますよね。

だから意味はチョット違うんだけど、「全員が少しずつ損をする」ということで、「大岡裁きの三方一両損」というワケ。(「三方一両損」の正しい意味は各自で調べてください)

細かい問題が山ほど出て来るだろうけど、うまく行って長い目で見れば「三方千両得」になるかもしれない。

最終的にはそういうトラッド・ロックに影響を受けた若いバンドが育って、由緒正しいロックが延命できればいいでしょう。

そうして育った若いバンドは次に世代のもっと若い連中に同じことをしてやる。

こうすればホンモノのトラッド・ロックは絶滅しないでしょう。

でもレコード会社にしてみれば『Machine Head』を10枚売るヤツより、AKBを10,000枚売るヤツの方が評価が断然高いだろうからナァ。

ムリか…。

ということで、とにかく色々と考えています。

ということで、とにかく色々と考えています。

これからも一生懸命面白い記事作りに努力する所存ですので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

最後に…Marshall Blogの文章は100%私が書いていますが、それは家内がライブ会場でショウの内容を記録したメモに頼っています。

撮影に集中していてとてもライブの内容を正確に覚えていることはできないからです。

つまりMarshall Blogの半分は家内の助けで成り立っているといえましょう。

毎日、真っ先に読んでくれて、「アソコは笑った」とか「ココは意味が通じにくい」とかいつも適切なアドバイスをしてくれる、よき「マーブロ評論家」でもあります。

ノーギャラなのに熱心に取り組んでくれて本当にありがとう!

私事ですが、この場をお借りして家内に感謝の意を表したいと思います。

これからもよろしく!

言ってるそばからナンですが、明日は「5周年記念休暇」ということで更新をお休みします。

また来週の更新をお楽しみに!