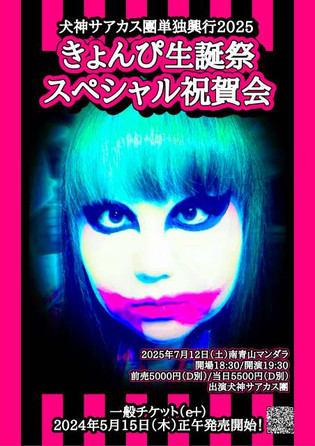

犬神サアカス團『きょんぴ生誕祭スペシャル祝賀会<前編>』~私の谷中墓地(その12)

年に一度犬神サアカス團のの南青山公演。

昨年は雨が降っていて、「コレはさすがに危ないかな~?でも大丈夫だろう」と、過信して履いて行った靴底がツルツルになったスニーカーに見事にヤラれてしまった。

楽屋から一歩外へ出た軽い勾配がついたタイルづくりの地面で思いっきりツルッ!

見事にモンドリを打って腰と脇腹を床と壁に強打してしまったのだ。

「スワ、救急車か?!」と思うぐらいの大転倒ではあったが、不思議と後に残る痛みが少なく、無事にその日の撮影が出来たのは日頃より「犬神様」を信心しているご利益というものであろう。

そこで今回はチャンと靴底がデコボコになっている新しめのスニーカーを履いて行ったので雨が降っても安心。

ところが…会場の「MANDALA」に近づいた頃、急に左ヒザに力が入らなくなり、どうにも踏ん張りがきかなくなってしまった。

齢を取るってヤ~ね。

全く痛みはないのだが、こんな状態だと撮影用の脚立に上がれなくなってしまう…実際は上がる時より下がる時の方がコワい。

そこで昔の仕事仲間だった長野の運送屋の社長と同姓同名の最寄りのクスリ屋へ赴き、サポーターを購入することにした。

商品をレジに持って行き、対応してくれた店員の名札に目をやると「とどめ」さんとある。

「とどめ」?…ムムム、コレは珍名度が高そうだぞ。

珍名好きの私としては、いてもたってもいられなくなって漢字でどう綴るのかを尋ねた。

「留目」さんと書くそうだ。ますます珍しそう。

すぐさま珍名さんに関するウェブサイトで調べてみると、留目さんは福島や宮城方面の姓で全国でおよそ570人とのこと。

期待通りの珍名さんだった。

でも、珍名度としては私の名字の方が高く、全国でおよそ290人しかいないらしい。

そんなだから中野で同姓のクリーニング店を見つけた時には半ば腰を抜かしそうになった。

そのルーツは「新田氏」の庶家の「里見氏」で、群馬の太田からスタートしていることがわかっている。

さて、日本人の名字は相変わらず「佐藤」さんが不動のナンバーワンで全国に181万人いるそうだ。

反対に10人しかいない姓もいくつかあって、例えば「工口」さん。

「えろ」じゃないよ、「こうぐち」さん。アダ名は絶対に「エロ」だろう。

他に富山の「通縁(つうえん)」さんも10人にとどまるそうだ。

調べれば同様の名字は他に山ほどあるだろうし、名字の話をし出すとキリがないのだが、私がこれまでに最も衝撃を受けた名字は「牛糞(うしくそ)」さん。

現在でも九州の地名にその名を残す由緒ある古い名字らしいが、さすがに現代社会にはふさわしくないということで、どこかの時点で戸籍を改変して絶滅してしまったらしい。

モッタイない!

そのつながりでいくと数日前には「雲戸」さんというテレビ朝日系のレポーターが豪雨の状況を解説していた。

コレは「うんと」さんと読んで、全国で約40人しかいらっしゃらないそうだ。

イヤ、もし「戸」を「と」ではなく、「こ」と読んだら「牛糞」さんとシリーズになったのにな…と、とても残念に思った。

家にはサポーターがいくつもあるので無駄な出費ではあったものの、なかなかの珍名さんに出会うことができたおかげでヒザにも力が入るようになった。

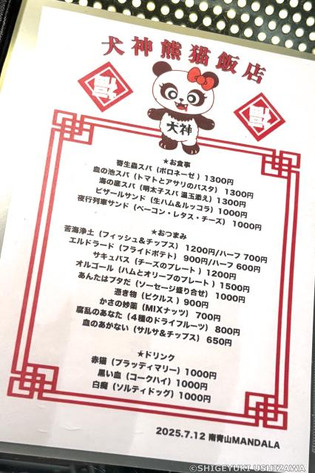

さぁ、今日は凶子姉さんのお誕生日を祝賀する単独興行だ! この日だけの特別メニュー。

この日だけの特別メニュー。

「寄生蟲スパ(ボロネーゼ)」、「苦海浄土(フィッシュ&チップス)」、「あんたはブタだ(ソーセージ盛り合わせ)」、「黒い血(コークハイ)」等、個性的な品ぞろえが大人気だ。 開演前、凶子姉さんの影アナで上演中の注意事項が並べられる。

開演前、凶子姉さんの影アナで上演中の注意事項が並べられる。 オープニングSEが流れる中メンバーがステージに上がり演奏が始まった。

オープニングSEが流れる中メンバーがステージに上がり演奏が始まった。

今日の1曲目は「恐山」。

珍しいね。 今日も魅力あふれる犬神サアカス團だけの音楽を聴かせてくれるのは…

今日も魅力あふれる犬神サアカス團だけの音楽を聴かせてくれるのは…

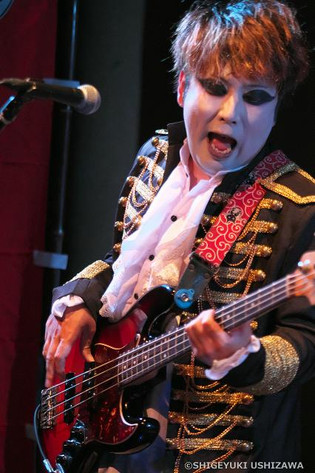

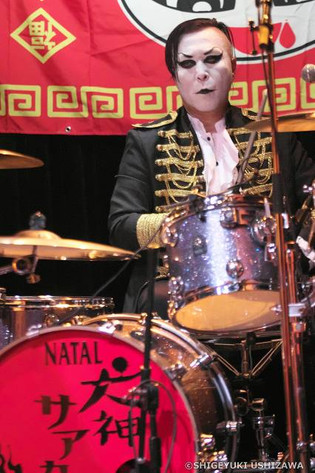

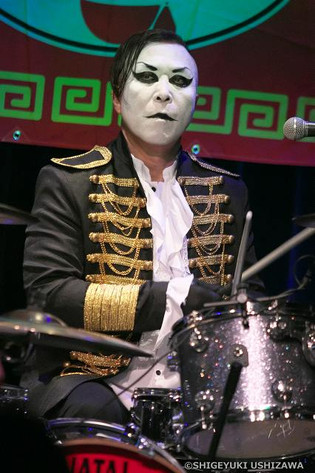

犬神明 ONOCHIN

ONOCHIN 犬神敦

犬神敦 そして、今日の主役…いつも主役か?…の犬神凶子。

そして、今日の主役…いつも主役か?…の犬神凶子。

今日は凶子姉さんのスペシャルな誕生祝賀会なのだ。 今年のMANDALAもさっそく犬神色で染め上げられた!

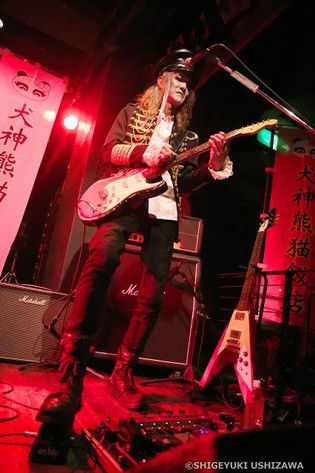

今年のMANDALAもさっそく犬神色で染め上げられた! ONOCHINがシャープに弾くリフ。

ONOCHINがシャープに弾くリフ。 明兄さんと…

明兄さんと… 敦くんのリズム隊が豪快にブっとばすのは…

敦くんのリズム隊が豪快にブっとばすのは… 「天誅」だ!

「天誅」だ!

早くもこの曲を出して来るとは、今日のステージにかける気合のほどが窺えるというモノよ。 イントロのリフ同様、ONOCHINが図太いサウンドでワイルドにソロをキメた!

イントロのリフ同様、ONOCHINが図太いサウンドでワイルドにソロをキメた! その図太い音を出しているのはもちろんMarshall!

その図太い音を出しているのはもちろんMarshall! ヘッドはONOCHINが長年愛用している「JMP 2204」と、今日はいつもと違うスピーカーが入った「1960AV」を使用。

ヘッドはONOCHINが長年愛用している「JMP 2204」と、今日はいつもと違うスピーカーが入った「1960AV」を使用。 もうひとつ…コチラはペダルで作ったエフェクト音を出している「ORIGIN50C」。

もうひとつ…コチラはペダルで作ったエフェクト音を出している「ORIGIN50C」。 タイプの異なる冒頭の2曲でアッという間に唯一無二の犬神ワールドを組み上がった。

タイプの異なる冒頭の2曲でアッという間に唯一無二の犬神ワールドを組み上がった。 「改めましてこんばんは。犬神サアカス團です。

「改めましてこんばんは。犬神サアカス團です。

今日は私のお誕生日のライブにようこそお越しくださいました。

私…あの頃は18歳だったのにさぁ、大変なことになっちゃったよ。

ココで兄さんにどんな心境かその辺りのことを訊いてみます」 「あ~、ヨカッタね。今年も楽しく新しい年齢を迎えられたね。

「あ~、ヨカッタね。今年も楽しく新しい年齢を迎えられたね。

あの頃はまだ高校生でこの子に歌わせちゃマズいよな…っていうコトを歌わそうと思って詩を考えましたよ。

いたいけな感じでね、不良な感じだったらまたちょっとコンセプトが変わっていたね」 「ウチの親は大変なことになっちゃった!と思ったらしいけど、私にはナニも言ってこなかったよ。

「ウチの親は大変なことになっちゃった!と思ったらしいけど、私にはナニも言ってこなかったよ。

『お父さん、あの子は大切に育てたのにね…』、『そうだな、お母さん』っていう会話がなされたらしい…マジで」

「アッ、本当?それは申し訳なかったね。今だったら素直に謝れるよ。

とにかく今日はおめでとうございます!」 「今日初めての人もいるかも知れません…イヤ、いないね?

「今日初めての人もいるかも知れません…イヤ、いないね?

アッ、いた。2人くらい。

その人も一緒に楽しめるように、そしてベテランのみなさんも楽しめるようなセットリストを組んできましたのでみんなで盛り上がりたいと思います」 ココでいつもの口上。

ココでいつもの口上。

「今宵お目にかけますは犬神一座の大サアカス

どうかひとつ最後まで、最後まで、最後まで…最後まで盛り上がっていくぜ~!」 口上に続いて演奏したのは…コレは珍しい。

口上に続いて演奏したのは…コレは珍しい。

2000年発表の『蛇神姫』収録の「血みどろ菩薩」。 こうしたミディアム・テンポのオドロオドロしいナンバーにおいては…

こうしたミディアム・テンポのオドロオドロしいナンバーにおいては… この2人はバツグンの「重み」を発揮しますな。

この2人はバツグンの「重み」を発揮しますな。

昔のブリティッシュ・ハードロックの味わいだ。 そんな明さんのプレイを支えているドラム・キットはNATAL。

そんな明さんのプレイを支えているドラム・キットはNATAL。

ちなみにこのパンダのイラストも明兄さんの作品。

最近SNSで発表したイカの絵もスゴイもんね。

音楽のセンスが良いのは百も承知二百も合点だけど、作画の技術も一流だ。 今日も愛用のアッシュのキットが大活躍。

今日も愛用のアッシュのキットが大活躍。 ONOCHINのもの悲しいリード・ギターで始まるのは「赤猫」。

ONOCHINのもの悲しいリード・ギターで始まるのは「赤猫」。

以前、赤猫についても詳しくやったネェ。 ココはジックリと歌い込んだ凶子姉さん。

ココはジックリと歌い込んだ凶子姉さん。 もう1曲、ドップリと歌の中の主人公を演じるのは「女囚のブルース」。

もう1曲、ドップリと歌の中の主人公を演じるのは「女囚のブルース」。 セリフを交えた凶子姉さんの迫真の演技に観客は固唾を飲んでステージに見入った。

セリフを交えた凶子姉さんの迫真の演技に観客は固唾を飲んでステージに見入った。 「どうもありがとうございます。

「どうもありがとうございます。

今日の全員MCは誕生日の私にナニかひと言頂こうと思います。

さっそく今日は敦くんからいこうかな」 「おめでとうございますッ!」

「おめでとうございますッ!」

ビックリした~。

「こんなおめでたい日は年に何回もあるワケじゃないんでね。

1年に1回と言うことでうれしいんですね。

今日は1つボクの好きな言葉をお贈りしたいと思います」 「皆さんはお好きどうかわかりませんが、『尾崎豊』という男がいまして、歌詞の中でこんな言葉を言っているんですね。

「皆さんはお好きどうかわかりませんが、『尾崎豊』という男がいまして、歌詞の中でこんな言葉を言っているんですね。

『人生は時を演じる舞台』

意味わかりま…ア、わかんない?

オレ、わかったつもりでいたんですよね。

ボクは人間てなんで存在するのかな?とか考えることが多いんで『演じるってそういうことなんですか?尾崎さん』と思い、人生に与えられた自分の役割というのは、生きているとナンとなく見えて来る。

と言うか、『自分はこういう人間なんだナァ』と思う瞬間がボクにはあるんですけど、それを全力でやりやり切っていく」 「敦くん、今日はいいお言葉でしたね。

「敦くん、今日はいいお言葉でしたね。

『今日は』って言っちゃった!アハハハ!

じゃあ私は『犬神凶子』を死ぬまでやり切りたいと思います。

次はそれをやり切るのにピッタリな曲だね」 凶子さんの誕生祝賀会ということで、その美しい歌声をもっと聴こうじゃないか。

凶子さんの誕生祝賀会ということで、その美しい歌声をもっと聴こうじゃないか。

ONOCHINがギターを持ち替えて「カナリヤ」。 犬神サアカス團のバラードの定番。

犬神サアカス團のバラードの定番。 情感を込めた凶子さんの歌声が聴く者の耳を釘付けにする。

情感を込めた凶子さんの歌声が聴く者の耳を釘付けにする。 ONOCHINもまるで歌を歌うようなソロを聴かせてくれた。

ONOCHINもまるで歌を歌うようなソロを聴かせてくれた。 私は鳥の類を飼ったことがないので知らなかったのだが、飼育用の小鳥というは「観鳥」と「泣き鳥」と2種類に分類されるんですってね?

私は鳥の類を飼ったことがないので知らなかったのだが、飼育用の小鳥というは「観鳥」と「泣き鳥」と2種類に分類されるんですってね?

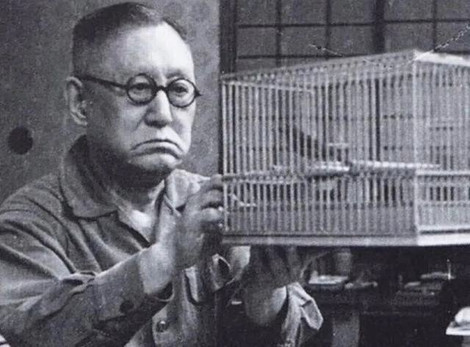

黒澤明の遺作の『まぁだだよ』のモデルとなった「内田百閒(ひゃっけん)」の随筆にそう書いてあった。

百閒は熱烈な夏目漱石の信奉者で、漱石に『文鳥』という短編があることから小鳥に興味を持ったのかな?

で、小鳥のことを書いた「阿保の鳥飼」という一編にこうあった。

百閒はウグイスとかヒバリとか日本の泣き鳥が好みで、カナリヤの声についてはチョット聞く分には決して悪くないが、長いこと聞いていると少々やかましくなり、しまいには聞いている方がイライラしてくる…といういうのだ。

可憐で鳴き声が美しいとされている「カナリヤ」も百閒にかかればこの通り。

コレは百閒の『百鬼園随筆』という随筆集に収録されていて、昭和8年に上梓されたこの本は当時大ベストセラーになったらしい。

実際、読んでみるとオモシロイです。

ナニせ文章がうまい。

ちなみに百閒は鉄道が大好きで、『阿房列車』という随筆も著していて、巷間では「乗り鉄」の元祖とされているそうだ。 そのまま続けて「路上」。

そのまま続けて「路上」。

「路上」なんてポコっとタイトルだけを聴くとナンカの文学作品を思い浮かべちゃうね…実際に梶井基次郎は「路上」という小説を書いている。

それは読んだことはないけれど、日本文学史にその名を残すと言われている基次郎の短編小説「檸檬」は2、3度読んだ。

どこがスゴイんだかサッパリわかりません。

そもそも「檸檬」って書けないし。 コレはとても好きな曲。

コレはとても好きな曲。

しばらく取り上げられなくて明兄さんにリクエストしたこともあったが、私が行かれなかった時に演りやがんの。

だから今回は私のために凶子さんが歌ってくれました…ウソです。 もう、この「♪イリュ~ジョン」のところのメロディの処理がタマらなくスキ。

もう、この「♪イリュ~ジョン」のところのメロディの処理がタマらなくスキ。 「皆さん、どうもありがとうございます。

「皆さん、どうもありがとうございます。

次はONOCHINさんにナニからひと言頂けたらと思います」

「凶子ちゃん、誕生日おめでとうございます!」 「何歳になったか?って訊かないけど…。

「何歳になったか?って訊かないけど…。

あと1年で?…50代も犬神凶子で貫き通してくださいね!」 「49歳ってさ、私、『黄昏流星群』ってマンガがメッチャ好きでよく読んでたの。

「49歳ってさ、私、『黄昏流星群』ってマンガがメッチャ好きでよく読んでたの。

『老いらくの恋』ってこんな感じ?みたいな。

自分がその老いらくの年齢になっちゃったっていうことにすごくビックリしています。

でも応援してくれる人がいる限りガンバりますのでどうぞこれからもよろしくお願いします!

次の曲はどういう曲?」 「そうだね、そんなきょんぴが20代の頃、オレ達は『メジャー・デビュー』っていうのを体験してるんです。

「そうだね、そんなきょんぴが20代の頃、オレ達は『メジャー・デビュー』っていうのを体験してるんです。

当時は『メジャー』っていうのはなかなか意味のある言葉でした。

なかなか行かれないから。

そのメジャー時代の頃を振り返って1曲ぐらい演りたいと思います」 明兄さんのドラムスから…

明兄さんのドラムスから… 曲は「太陽を待ってる」。

曲は「太陽を待ってる」。 2005年に発表した『スケ番ロック』から。

2005年に発表した『スケ番ロック』から。 今日もこの曲のハイライトである凶子さんとONOCHINの掛け合いがバッチリだった!

今日もこの曲のハイライトである凶子さんとONOCHINの掛け合いがバッチリだった! 続いても明兄さんのドラムスから。2008年の『呪恋』から「人面疔」。

続いても明兄さんのドラムスから。2008年の『呪恋』から「人面疔」。

コレも珍しい。 ところで、犬神サアカス團のウェブサイトの「プロフィール」で明兄さんの担当が「毒鼓」ってなっているでしょ?

ところで、犬神サアカス團のウェブサイトの「プロフィール」で明兄さんの担当が「毒鼓」ってなっているでしょ?

コレ…「毒鼓の縁(どっくのえん)」という日蓮宗を主とした宗教で使われる言葉だったのね?

全然知らなかった!

「毒鼓(どっく)」という猛毒を塗った太鼓があって、それを打つとその音を耳にした者は皆死んでしまう。

物騒な太鼓である。

そういう伝説を引いて、涅槃経を説く声を聞けば「貪欲」、「憎悪」、「無知」という人間が持つ3つの毒(=三毒)を解くことができる…みたいな。

まぁ、とにかく明さんの博覧強記ぶりにはシャッポを脱ぐわ。

「シャッポを脱ぐ」なんて完全に死に絶えた表現か? 「大麻(おおぬさ)」を手に鉢巻を締めた凶子姉さん。

「大麻(おおぬさ)」を手に鉢巻を締めた凶子姉さん。

プリミティブなリズムがこのスタイルにベスト・マッチ! 敦くんのベースがまたいい味を出すんだわぁ。

敦くんのベースがまたいい味を出すんだわぁ。 「大麻」を景気よく振り回しながら歌う凶子姉さん。

「大麻」を景気よく振り回しながら歌う凶子姉さん。

メチャクチャ似合ってるナァ。 ワウワウ・ペダルを踏みながらのギターも効果満点!

ワウワウ・ペダルを踏みながらのギターも効果満点! 要するにデキモノの歌。

要するにデキモノの歌。

こんな歌が他にあるか?イヤ、ないだろう。

凶子姉さんは「人面疔」のことを「じんめんちょう」と歌っているが、どうも「にんめんちょう」とも読むようだ。

つまり「メンチョ」…顔に出来るデキモノのことね。

軽く広げた手の平を顔面にカポっと被せて、その手の平の範囲の中に出来てしまった「メンチョ」は深刻な事態に発展する恐れがあるの要注意…と昔は言ったものだった。

確かに鼻のアタマなんかにデキモノができた日にゃ痛くてタマらないもんね。 楽しそうに、うれしそうに大麻を振り回す凶子姉さんがとてもカワイらしかった。

楽しそうに、うれしそうに大麻を振り回す凶子姉さんがとてもカワイらしかった。

そういえば昔手塚治虫の『どろろ』の中にこの歌詞にある「人面瘡(じんめんそう)」が出て来たことがあった。

若い女性のヒザに出来たデキモノが次第に人の顔の形になり、それが笑ったり、怒ったり、口から臭い液を吐き出したりと悪行を重ねる。

切っても切ってもまたその顔が現れ出てくる。

主人公でサイボーグの「百鬼丸」が足から特殊な液体をその人面瘡に浴びせて焼き殺す…みたいな話だったように記憶している。

それから名古屋の「なぞなぞ商会」も「遠藤豆千代」さんの語りで人面瘡をテーマにした曲を演っていた。 <後編>につづく

<後編>につづく

☆☆☆私の谷中墓地(その12)☆☆☆

最近、よくテレビで「墓じまい」が話頭にのぼることが多いようだ。

かつて私の家は直接物故者を出したことがなかったので「墓」の存在感が薄く、気にしたり、考えたりするようなことは全くなかった。

ところが、歳を取るにつれて「墓」の意味や重要性のようなモノを理解するようになり、10年前に父が他界してからはそうした気持ちが一層高まった。

だから色々な事情があって世情が大きく変化したにせよ、「墓じまい」についてのニュースやレポートを目にすると自然と眉根にシワが寄ってしまうのだ。

もうひとつ墓の関連で慣習が変わってしまったのが「墓参り」の方法。

最近は夜間に墓参をする人が多いと聞いた。

本来は朝からせいぜいお昼ぐらいまでに済ますべきもの。

コレは墓参りを「朝一番でする」、すなわち「大切なことは朝のウチに済ませる」という意思が故人を偲ぶことになるからなのだそうだ。

しかし、この暑熱だからネェ。

そもそも寺の墓所やだだっ広い霊園には日影がないのが普通だしね。

墓石はチンチンになっているわ、線香に火をつけるわで、当世の夏にあっては日中の墓参りは「護摩行」に比肩する苦行と言えなくもなかろう。

体力がないお年寄りが墓地で重篤な熱中症にでもなってごらん。

ヘタをすればダイレクトに「墓場行き」になってしまうからね。

だから、もはや夜のお墓詣りは仕方がないことなのかも知れない。

その点、谷中の墓地には鬱蒼とした気が生い茂り、チョット木陰に入れば心地よい涼風が…吹かない、吹かない!

先週また写真を撮りにお邪魔したが、すべてを焼け焦がすような熱風が吹きすさんでいたわ! さて、ココのところ上の写真の道路の右側、すなわち「甲地区の偶数番地」を取り上げて来たんだけど、時間が経つうちに左側に新たな発見をしてしまって追加が発生してしまった。

さて、ココのところ上の写真の道路の右側、すなわち「甲地区の偶数番地」を取り上げて来たんだけど、時間が経つうちに左側に新たな発見をしてしまって追加が発生してしまった。

なので今日は甲地区の奇数番地を脱線まみれでお送りします。

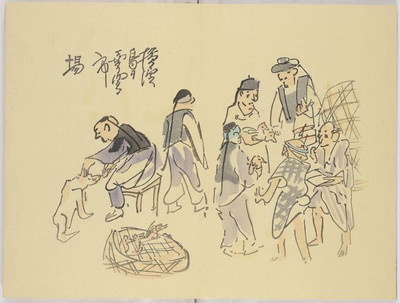

まず最初は「淡島椿岳(あわしまちんがく)」という幕末から明治初期にかけての画家について。

下がその墓。 「小林椿岳」とも名乗っていたので墓碑銘は「小林」になっている。

「小林椿岳」とも名乗っていたので墓碑銘は「小林」になっている。

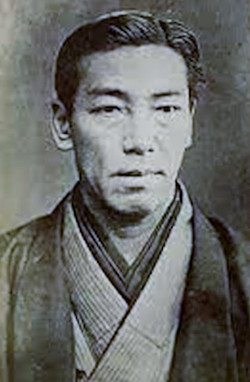

コレで「小林氏の墳(はか)」と読む。 下の人が淡島椿岳。

下の人が淡島椿岳。

幼名は「米三郎」。

このルックスで…と言ったら失礼になろうが、ナントお妾さんが160人もいたらしい。

それだけでなく、とにかく多彩かつ進取の気性に富んだ人で、「井原西鶴」の魅力を「幸田露伴」や「尾崎紅葉」に手ほどきしたというのだから恐れ入る。

本職の絵の方では「谷文晁」に師事し、洋画は「川上冬崖」やその弟子の「高橋由一」らから学んだ。

川上冬崖も墓が谷中にあるので、その内に取り上げます。 椿岳は元々は川越の人で、長兄の八兵衛と一緒に蔵前の札差屋「伊勢屋長兵衛」方に奉公に出る。

椿岳は元々は川越の人で、長兄の八兵衛と一緒に蔵前の札差屋「伊勢屋長兵衛」方に奉公に出る。

「札差」というのは米を現金に換える一種の質屋ね。

兄の八兵衛はそこでメキメキと頭角を現し、大富豪だったその「伊藤家」へ婿入りする。

八兵衛については後でもう少し詳しく触れます。

ところ替わって下は浅草の「伝法院通」。

いつの間にかこの通りも観光地色が濃くなって、今では「浅草メンチ」とかいう名物でもなんでもない揚げ物に多くの観光客や修学旅行生が群がっている。

その向かいにも鶏の胸肉をペッチャンコにした珍妙な匂いを放つ揚げ物を売る店があって、やはり観光客の人気を呼んでいる。

街が賑やかになるのは決して悪いコトではないが油クサくてかなわん。

いつも息を止めて足早にそのエリアを通過している。 下が通りの名前の由来となっている浅草寺の本坊の「伝法院(でんぼういん)」。

下が通りの名前の由来となっている浅草寺の本坊の「伝法院(でんぼういん)」。

「本坊」というのは住職等、寺の関係者に住まいのこと。

基本的に一般には公開していないので中を見たことがないのだが、その庭の美しさは相当なものらしい。

椿岳兄弟が奉公に勤めた「伊勢屋」はこの向かいにあった。 さて、当の「米三郎(=椿岳)」も如才ない男で、兄に倣ってか日本橋馬喰町の豪商の家に婿入りし、その屋号である「淡島」を名乗るようになる。

さて、当の「米三郎(=椿岳)」も如才ない男で、兄に倣ってか日本橋馬喰町の豪商の家に婿入りし、その屋号である「淡島」を名乗るようになる。

裕福になった米三郎は金にあかして水戸家に千両を献上して御家人の株を買い取る。

そうして葵の紋服を拝領し、「小林城三」を名乗るようにもなった。

それでも相変わらず「淡島家」の主人だったというんだけど、このあたりのシステムがサッパリわからんね。

そして、絵の道に憧れていた城三(=椿岳)は蔵前で画塾を開いていた「大西椿年」という画家に師事し、師匠の一字を取って「椿岳」と号した。

予てより伝法院に経済的な援助をしていた椿岳は伝法院の隣地に住み込み、同院の庭に小屋を建てて「西洋覗き眼鏡」という見世物を始めると、それが当たりに当たって噂を聞きつけた「西郷隆盛」までもがワザワザ見に来たという。

その儲けたるや一挙に3,000円。

明治の評論家/小説家/翻訳家の「内田露庵」に言わせると、当時は今でいう千代田区の「小川町」や「番町」の大名屋敷や旗本屋敷の土地が一坪あたり10円で売られていたという時代だからね、3,000円はいかにもスゴイ!

「西洋覗き眼鏡」というのはこんな感じかしらん? そして明治8年頃、行く先がないまま椿岳は住んでいた伝法院の土地を取り上げられてしまう。

そして明治8年頃、行く先がないまま椿岳は住んでいた伝法院の土地を取り上げられてしまう。

すると伝法院の住職が半ばフザけて「名前が『淡島椿岳』なんだから浅草寺の『淡島堂』に住んだらいいんじゃん?」と言うと椿岳はそれをオモシロがり、本当に淡島堂の堂守になってしまった。

ものスゲえイージーな人たちである。

今度は浅草寺。

今ではココで日本人を見つけることの方がムズカシイ。

参拝者を見ていると、観音さまに向かって「二礼二拍一礼」をする輩がナント多いことよ。

そういうのは外国からの旅行客だと思うでしょ?

イヤイヤ、ガイドブックに出ているのかいないか、それをやる外国人は意外にもほとんどいない。

案外多いのがいい歳をこいた日本人なんだよ。

それで前の人がパンパンってやっちゃうと次の人もそれに倣ってしまうようだ。

二礼二拍一礼は「浅草神社」でやってくださいね。

さて、この本堂に向かって左側のやや奥に入ると… その「淡島堂」がある。

その「淡島堂」がある。

ココは毎年2月8日に「針供養」が行われることで有名だ。

その碑がコレ。

その碑がコレ。 曲がったり折れたりしてもう使えなくなってしまった針を豆腐に刺して感謝の意を表するのが「針供養」。

曲がったり折れたりしてもう使えなくなってしまった針を豆腐に刺して感謝の意を表するのが「針供養」。

昔は「裁縫」は一番大切かつ重んじられる主婦仕事だった。

炊事や洗濯や掃除が完璧でも針仕事ができないと嫁としての価値が認められなかった。

糸を紡いで、機を織って、裁縫をして…昔は衣服を手に入れるのが簡単ではなかったので、当然擦り切れるまで着て、ボロさ加減が限界を超すと今度はそれを雑巾にして再利用するのが当たり前だった。

そんな大切な衣類を作り出す作業の主役である針はとても大切にされたのであろう。

その気持ちが針供養という儀式に昇華したんじゃないのかしら?…と思うのです。 隣にあるのは東京大空襲の慰霊碑。

隣にあるのは東京大空襲の慰霊碑。 「みたまよとこしえに安らかに われら守らん世界の和」と揮毫したのは湯川秀樹博士。

「みたまよとこしえに安らかに われら守らん世界の和」と揮毫したのは湯川秀樹博士。 明和7年(1770年)に作られたという「天水桶」。

明和7年(1770年)に作られたという「天水桶」。

戦時中の1943年11月18日、ご本尊の観音さまをこの桶の中に収めて地中深く埋めた。

そのおかげでご本尊は戦火を逃れ、戦後、無事に地中より掘り上げらて現在に至っている。 江戸時代から伝わる「胎内くぐりの燈籠」。

江戸時代から伝わる「胎内くぐりの燈籠」。 この燈籠の下をくぐることで子供の虫封じや疱瘡のまじないになるとされた。

この燈籠の下をくぐることで子供の虫封じや疱瘡のまじないになるとされた。

昔は疱瘡は大変な病気だったからね…今もか? そして、椿岳は浅草に移り住んだ頃から「浅草漫画」と呼ばれるスタイルの絵で大変な人気を博したという。

そして、椿岳は浅草に移り住んだ頃から「浅草漫画」と呼ばれるスタイルの絵で大変な人気を博したという。

これならお妾さんが160人もいてもおかしくない?イヤおかしいって!

まぁ、そんな多彩な人生だったゆえか、辞世が「今までは さまざまな事をしてみたが 死んでみるのは之が初めて」だって。

カッコいい! 生前の椿岳は多方面にわたって様々な人たちと交流を持ち、上に挙げた露伴や紅葉や冬崖だけでなく「仮名垣露文」とも親交があった。

生前の椿岳は多方面にわたって様々な人たちと交流を持ち、上に挙げた露伴や紅葉や冬崖だけでなく「仮名垣露文」とも親交があった。

下は谷中墓地からすぐそばの「三崎坂(さんさきざか)」沿いにある「永久寺」。

ココに仮名垣露文の墓がある。

仮名垣露文は江戸末期から明治初期にかけての戯作者。

仮名垣露文は江戸末期から明治初期にかけての戯作者。

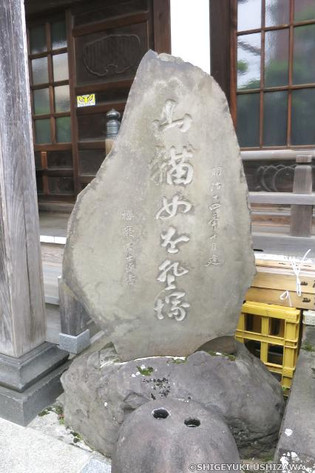

古いので読んだことはないけれど、『安愚楽鍋』とか『西洋道中膝栗毛』なんてのは有名だよね。 山門をくぐるとまず目にはいるのがこの石碑。

山門をくぐるとまず目にはいるのがこの石碑。 「山猫めをと塚」…さすがネコの町「谷中」。

「山猫めをと塚」…さすがネコの町「谷中」。 表題は「福地櫻痴」。

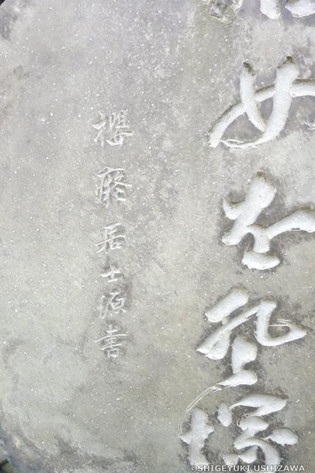

表題は「福地櫻痴」。 裏には「榎本武揚」の名前が見える。

裏には「榎本武揚」の名前が見える。

この碑は武揚が魯文にプレゼントした雌雄の野生のネコの墓なのだそうだ。

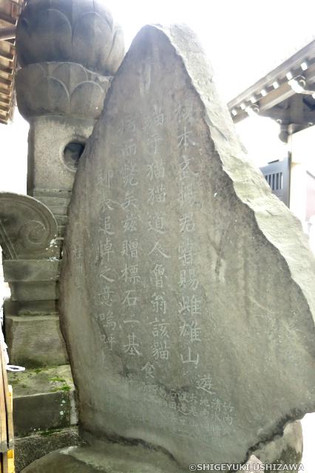

魯文はネコ・グッズを集めるのが趣味であったが、飼育には不慣れだったため、榎本から譲り受けたネコたちを1年後には死なせてしまったそうだ。 コレは「猫塚」。

コレは「猫塚」。

元々はこのシリーズの最初の頃に紹介した谷中墓地内の高橋お伝の碑の近くにあったそうだ。 碑の上部に彫られているネコの目と鼻と口で魯文の「魯」の字になっている…か?

碑の上部に彫られているネコの目と鼻と口で魯文の「魯」の字になっている…か?

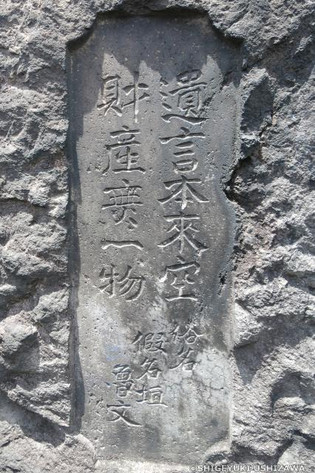

ムリをすれば口あたりが「日」に見えなくもない。 コレが仮名垣露文の墓。

コレが仮名垣露文の墓。 墓石には古い板碑がハメ込まれている。

墓石には古い板碑がハメ込まれている。 側面には「遺言本来空 財産無一物 俗名 假名垣魯文」の文字が刻まれている。

側面には「遺言本来空 財産無一物 俗名 假名垣魯文」の文字が刻まれている。

コレは「物事に本来の本体はなく、すべては空であるから、執着すべきものは何ひとつない」みたいな意味らしい。 さて、話を戻して今度は淡島椿岳の長兄「八兵衛」。

さて、話を戻して今度は淡島椿岳の長兄「八兵衛」。

上に書いた通り八兵衛は伊勢屋の婿に入り大金持ちとなった。

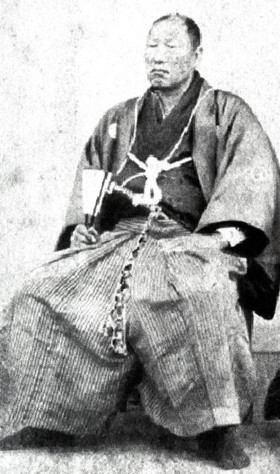

コレが八兵衛。

結構コワモテだ。 その財力たるや尋常でなく、水戸の連中が「天狗党」を旗揚げした時、八兵衛は後楽園(水戸様)に呼び出され即座に3万両を納めたという。

その財力たるや尋常でなく、水戸の連中が「天狗党」を旗揚げした時、八兵衛は後楽園(水戸様)に呼び出され即座に3万両を納めたという。

今でいうと3億円といったところか?

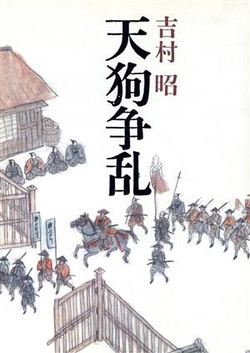

天狗党は吉村先生の小説『天狗争乱』に詳しいが、幕末の水戸藩士が京都にいる「德川慶喜」に尊王攘夷を直訴しようと挙兵し、道中の各地で暴れ回った事件が「天狗党の乱」。

資金集めには徹底的に暴力を振るい、金を出さない相手を村ごと焼き払ったりした。

兵力はかなりのもので、苦心惨憺敦賀へたどり着いたが加賀藩に投降した。 下は筑波山にある「筑波神社」。

下は筑波山にある「筑波神社」。

この境内で天狗党が旗揚げをしたという。 また明治維新の時には三井が水戸藩に3万両献上したのに対し、八兵衛はそれを軽く超える5万両を差し出したという。

また明治維新の時には三井が水戸藩に3万両献上したのに対し、八兵衛はそれを軽く超える5万両を差し出したという。

さらに明治2年の版籍奉還により「德川昭武」が水戸藩知事になると、北海道の「天塩国(てしおのくに=北海道の北部)」の開発費用として八兵衛はアメリカの商社から5万6千両を借り入れて県の財政を助けた。

下がその德川昭武。

齢の離れた徳川慶喜の弟で、慶喜は昭武を大層可愛がったという。

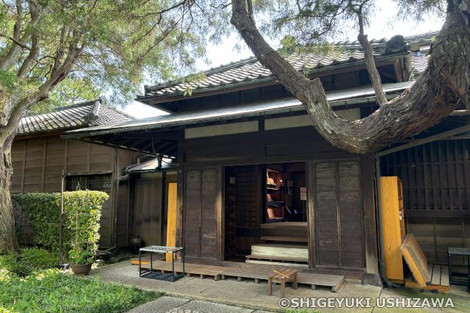

2人も写真が好きだった。 昭武は政務から退いた後、松戸に隠居した。

昭武は政務から退いた後、松戸に隠居した。

下がその住まいだった松戸の「戸上邸」。 コレが庭。

コレが庭。

まるで公園よ。 庭の端から東京方面を眺めた景色。

庭の端から東京方面を眺めた景色。

眼下に常磐線が走っているのが見える。

昔は富士山がキレイに見えたそうだが、今となっては金町の高層ビルにその視界を遮られてしまったそうだ。 ところで天狗党のことを調べていたらこんな映画があるのを知って驚いた。

ところで天狗党のことを調べていたらこんな映画があるのを知って驚いた。

その名もズバリ『天狗党(1969年)』。

仲代達矢に若尾文子、それに丹波哲郎の主演。

「幕末ゲバルト二千人の人斬り集団!博徒くずれの人斬りが侍どもをぶった斬る!」っていうんだけど、このコピーで大丈夫なのか?

というのは、吉村先生の小説の天狗党とは大分隔たりがあるように感じるんですけど…と心配していたら監督が「山本薩夫」だっていうじゃない?

それなら観てみたい!

山薩ダイスキ。 いうことで今回の最後は映画監督で締めくくることにする。

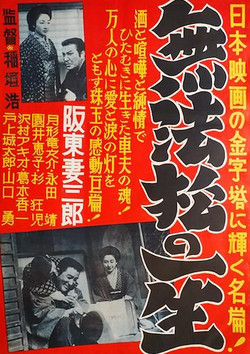

いうことで今回の最後は映画監督で締めくくることにする。 戦前に「山中貞雄」や「伊丹万作」らと傑作時代劇を作り「日本映画の基礎を確立した」と言われている「稲垣浩」。

戦前に「山中貞雄」や「伊丹万作」らと傑作時代劇を作り「日本映画の基礎を確立した」と言われている「稲垣浩」。 稲垣さんは昭和55年に没したが、この墓は昭和27年にご自身で建てたモノ。

稲垣さんは昭和55年に没したが、この墓は昭和27年にご自身で建てたモノ。 残念ながら一番の代表作と言われている坂東妻三郎(田村3兄弟のお父さんね)との『無法松の一生(1943年)』すら私は観ていない。

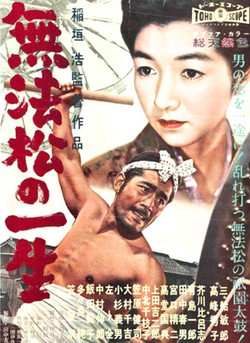

残念ながら一番の代表作と言われている坂東妻三郎(田村3兄弟のお父さんね)との『無法松の一生(1943年)』すら私は観ていない。

1940年代の映画は画像も音声も劣悪なモノが多く、とても観られたものじゃないのよ。

が… セルフ・リメイクした1958年のバージョンは観た。

セルフ・リメイクした1958年のバージョンは観た。

物語は小倉の車夫「松五郎」の男気を描いたシンプルなもの。

三船敏郎に大好きなデコちゃんの主演とおなじみの東宝の役者が勢ぞろいとあって期待して観たがさほどでもなかったナ。 しかしてみると、「車夫」を主人公に据えた映画って他にもあって…

しかしてみると、「車夫」を主人公に据えた映画って他にもあって…

例えば樋口一葉原作で今井正監督のオムニバス作品『にごりえ(1953年)』の中の「十三夜」。

嫁入り先でイビられて実家に逃げ帰って来たものの、受け入れられず駿河台の嫁ぎ先へ追い返されるヒロインを演じたのは丹阿弥谷津子。

『池中玄太80キロ』で「坂口良子」のお母さんを演じたあの品の良いおバアちゃんね。

泣く泣く嫁ぎ先へ帰るために拾った人力車の車夫を演じたのは芥川龍之介の長男「芥川比呂志」。

この2人は幼馴染でいい雰囲気になりそうになるが、そうはならないという話。

私は一葉の原作も読んだけど…格調高い文語文で書かれた原作の方がヨカッタかな? それと「辰巳竜太郎」が大阪の車夫を演じた『わが町(1956年)』という作品。

それと「辰巳竜太郎」が大阪の車夫を演じた『わが町(1956年)』という作品。

コレは大変にオモシロかった。

監督は黒澤明も「映画づくりがウマい」と評した「川島雄三」だからそれも当然のことか。

おばあさんとその孫をひとり二役で演じた「南田洋子」の可愛さったらなかったです。 ヘンな終わり方でゴメン。

ヘンな終わり方でゴメン。

<つづく>

(一部敬称略 2025年7月12日 南青山MANDALAにて撮影)

(一部敬称略 2025年7月12日 南青山MANDALAにて撮影)