GENKI SESSION 2024 <後編>

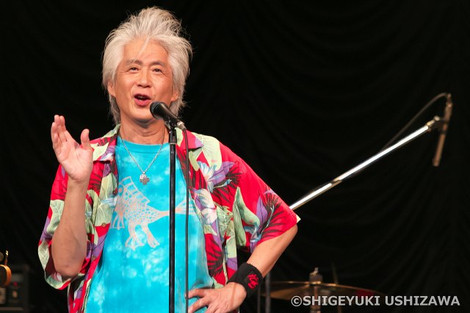

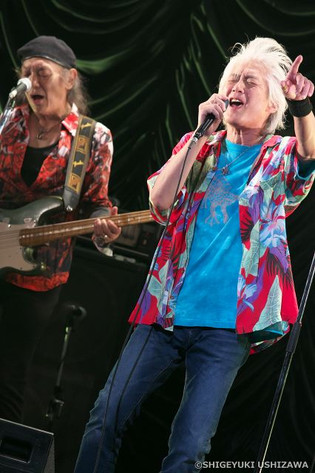

「Cry Me a River」が終ったところ。

「ゴメンね。ナンカ色んな歌を歌って。

楽屋でも言っていたんですけどね、同じライブで同じバンドがこういう曲を演ることはまずないだろうって…少なくとも『難聴』の後に『Cry Me a River』とか。

でも、なかなか曲順を決めるのが難しくてね。

じゃあコレはどこに入れる?ってことになるワケですよ。

じゃあ、第1部でも演りましたが私が20代の頃にやっていたNOIZの曲を演ります」 ショウの折り返し地点の1曲目は「Hey Bro.」。

ショウの折り返し地点の1曲目は「Hey Bro.」。

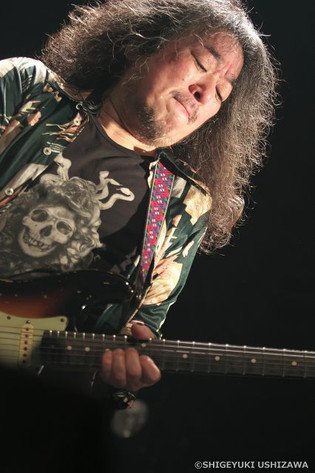

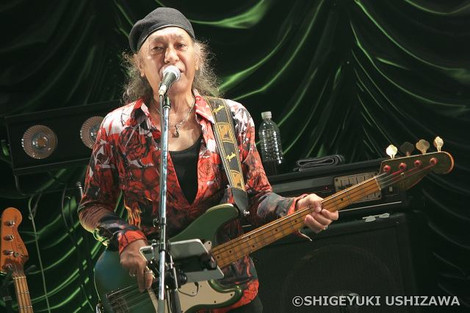

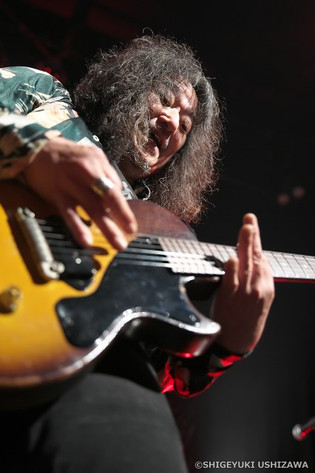

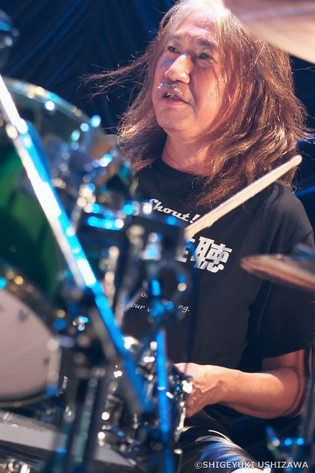

まずは完全ワン・コードで弾きまくるバーニーの激しいソロでスタート。

ストラトキャスターをどこまでも図太く鳴らしまくっちゃう! その図太い音を出しているのはMarshall。

その図太い音を出しているのはMarshall。

<前編>で紹介した通りヘッドはSTUDIOシリーズの「SV20H」、スピーカー・キャビネットは「1936」の「Cream Back」載せだ。 ミディアム・テンポのヘヴィ・ナンバー。

ミディアム・テンポのヘヴィ・ナンバー。

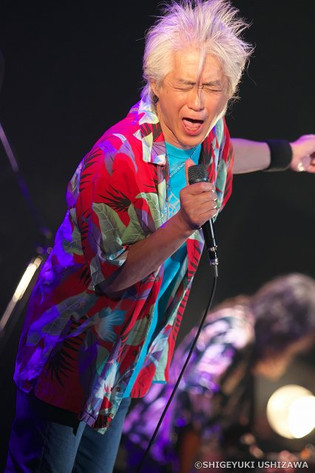

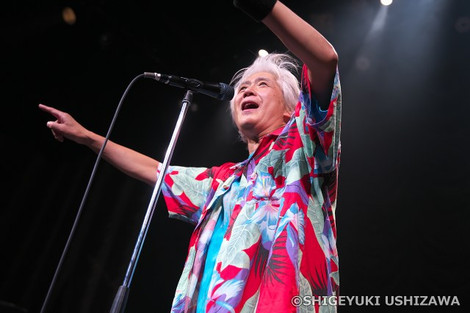

難波さんのオルガンによる色付けで広がるこの空間がタマらん。 曲がテンポ・アップすると元基さんが猛シャウト!

曲がテンポ・アップすると元基さんが猛シャウト! 「♪Hey bro!」

「♪Hey bro!」

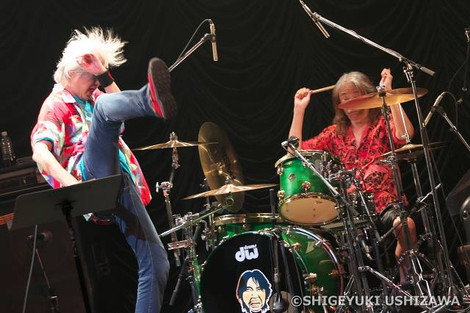

聴くもの全てを圧倒する凄まじい迫力! 最後は「元基キック」で痛快に締めくくった!

最後は「元基キック」で痛快に締めくくった!

私よりひとつ年下でMarshall社内の古い友達のひとり、スティーブのメールの書き出しは必ず「Hey Bro!」。

それを思い出しちゃった。

スティーブは自分の身体にタトゥーを入れるのが趣味で、新作を彫り込むたびにSNSで紹介しているんだけど、最近は彫るスペースがなくなってきたようだ。 NOIZの曲をもうひとつ。

NOIZの曲をもうひとつ。

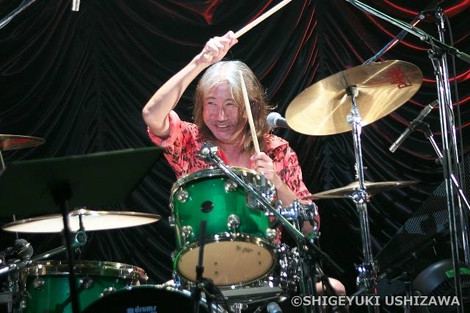

ロジャーさんと… 松本さんが重戦車のごとく猛進するドライビング・ナンバー「ガンガンガン」。

松本さんが重戦車のごとく猛進するドライビング・ナンバー「ガンガンガン」。 歌っている元基さんにガンガン来ているのは頭痛だけど、お客に来ている「ガンガン」は頭痛どころじゃ済まされない。

歌っている元基さんにガンガン来ているのは頭痛だけど、お客に来ている「ガンガン」は頭痛どころじゃ済まされない。

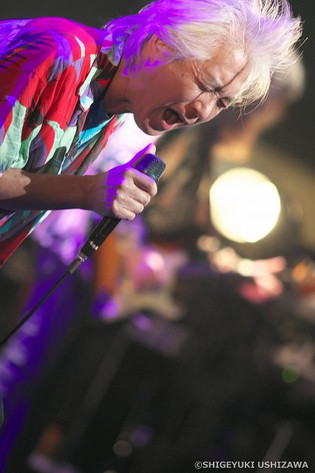

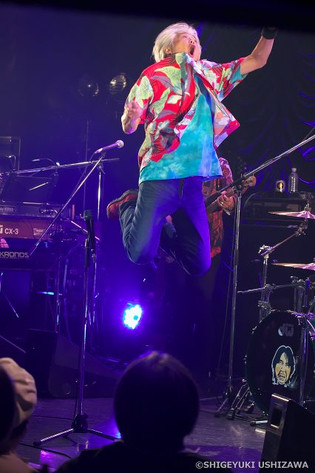

このサウンドは全身に来るガンガンだ! そしてジャ~ンプ!

そしてジャ~ンプ!

「ロックの迫力と楽しさ」を丸ごとブチまけたかのような演奏だった。

しかし元基さん、「疲れる」どころか、時間が経つにつれてエネルギーが蓄えられていくようだナァ。 「正味2分しかないの…2分で終わってしまう曲。

「正味2分しかないの…2分で終わってしまう曲。

なんでこんな曲作ったんだろう?若かったんでしょうネェ。

実際、若い頃の曲ばっかり演っているんです。

さっき『70年代ロック』とかいう話が出ましたが、実際には『70年代』というよりは『60年代』。

それと『70年代初頭』ぐらいですよね。

例えば今日演った曲の中で言うと、1番新しい時代の曲は『I Got the Fire』ですからね。

アハハハ!オジさんの感覚で言うと40、50年はつい最近のコトですから。

『I Got The Fire』は、70年代中盤かな?(1974年です)

もうその時には難波弘之はプロになっていますからね、ホントに。

曲順表を見ると1/3は私が高校生の頃に文化祭のバンドで演っていた曲と変わんネェ。

情けねぇ、なんとか覚えろよ!新しい曲を!…ま、いいや」

おっしゃる通り。

最近、「昔サ…」なんて話をするともう本当に「昔」の話だったりしますナ。

ああ、雷門通りを仁丹塔に向かって電車が走っていた光景が懐かしい。 難波さんの優しいピアノに導かれて…

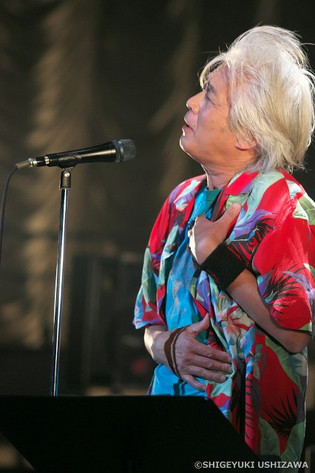

難波さんの優しいピアノに導かれて… 感情を存分に込めて歌い込む元基さん。

感情を存分に込めて歌い込む元基さん。

曲は「Sweet Sweet Surrender」。 中間部のコーラス・アンサンブルがまた感動的なのだ。

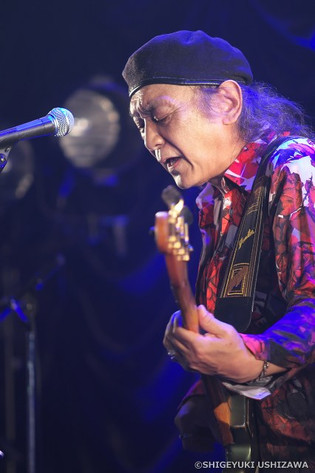

中間部のコーラス・アンサンブルがまた感動的なのだ。 バーニーは曲間でディレイをやや深めにかけたクランチ・トーンで、エンディングは張りのあるディストーション・サウンドでと、2種類のトーンのソロを聴かせてくれた。

バーニーは曲間でディレイをやや深めにかけたクランチ・トーンで、エンディングは張りのあるディストーション・サウンドでと、2種類のトーンのソロを聴かせてくれた。

どっちもいい音だニャ~。

余計な音を一切出さない完璧なソロ。  そんなバーニーのソロと元基さんの歌が絡み合うクライマックスは最高だった!

そんなバーニーのソロと元基さんの歌が絡み合うクライマックスは最高だった!

ところで、この曲は我々の世代は(今もそうでしょう)BBAで知った人がほとんどだと思うんだけど、作曲者はアメリカのシンガーソングライターのドン・ニックスという人。

この人が自身の『Hobos, Heroes and Street Corner Clowns』という1973年のアルバムに収録したのウチの1曲が「Sweet Sweet Surrender」。

ん?

同じくこの曲が収録されているBBAのスタジオ盤『Beck, Bogert & Appice』も1973年のリリースだ。

ニックスのアルバムの発売は1973年の1月、BBAはその2ヶ月後の3月。

BBAがレコーディングしたのは1972年の12月から翌1月なので、BBAはドン・ニックスがこの曲を世に出す前にレコーディングをしていることになる。

また、そのBBAのアルバムの1曲目の「Black Cat Moan」もドン・ニックスの作品だし、ライブ盤で取り上げた「Going Down」もニックスのペンによるものだ。

コレはどういう関係だったんですかネェ?

ただの「お友達」では済まされない関係だったか? 「じゃあ後半戦…エヘッ!60年代ロックいくぜ!

「じゃあ後半戦…エヘッ!60年代ロックいくぜ!

ゾンビーズだ。知らないだろう?

一応日本ではカーナビーツ…コレはわかる人にはわかる。

GSを知ってる人だね」 ギターを持ち替えたバーニーが弾くソリッドなリフで始まるのは1968年、ザ・カーナビーツのヒット曲「好きさ好きさ好きさ」。

ギターを持ち替えたバーニーが弾くソリッドなリフで始まるのは1968年、ザ・カーナビーツのヒット曲「好きさ好きさ好きさ」。 GENKI SESSIONの二大「スキ」曲のひとつだからしてファンの皆様にはおなじみだ。

GENKI SESSIONの二大「スキ」曲のひとつだからしてファンの皆様にはおなじみだ。

ハードめなアレンジが実によろしいな。

GSネェ、全盛期の時、私は幼稚園生でした。 難波さんはオルガンで濃厚なソロを。

難波さんはオルガンで濃厚なソロを。 「♪お前の、お前の、お前のすべて~!」

「♪お前の、お前の、お前のすべて~!」

「すべて」すぎる見事なカデンツァ! この曲は元基さんがMCで触れていた通りイギリスのグループ、ゾンビーズ(The Zombies)の「I Love You」が元曲。

この曲は元基さんがMCで触れていた通りイギリスのグループ、ゾンビーズ(The Zombies)の「I Love You」が元曲。

ゾンビーズはキーボーズのロッド・アージェントを中心に結成されたグループで「Tell Her No」、「She's Not There」や「The Time of Season(ふたりのシーズン)」などのヒット曲を放った。

私はデビュー・アルバムに収録されているアージェント作曲の「The Way I Feel Inside」という短い曲が大好きなのです。

ロッド・アージェントはゾンビーズの後、同バンドのベーシストだったジム・ロッドフォードの他、才気あふれるソングライターでギター/ボーカルズのラス・バラード、さらにドラムスのボブ・ヘンリットとともに自らの名前を冠した「Argent」というチームを結成した。

「Hold Your Head Up」だとか、KISSがカバーしてヒットしたという「God Gave Rock'n' Roll to You」は有名。

で、私はナゼか後にキンクスに加入することになるドラムスのボブ・ヘンリットと水天宮でイッパイやったことがあんですわ。

Argentは1976年に解散してしまったので私は当然観たことがなかったのだが、2010年にオリジナル・メンバーで再結成したArgentをロンドンで観た。

うれしかったネェ。

高校の時にとても好きだったラス・バラードがMarshallを弾いていたことがうれしさに拍車をかけた。

下の写真はその時のようす。

左端がロッド・アージェント。

ロッド・アージェントはキーボード奏者としても大変優れていて、リック・ウェイクマンがYesを脱退した時にその後任に誘われたのだそう。

ロッド・アージェントはキーボード奏者としても大変優れていて、リック・ウェイクマンがYesを脱退した時にその後任に誘われたのだそう。

Yesはロッドに断られてしまったので、スイス人のパトリック・モラーツを迎え入れて『Relayer』を作った。

ロッドは音楽家としてだけでなく、一時期ロンドンのチャリング・クロス・ロードからデンマーク・ストリートにチョット入った左側で楽譜屋を経営に参画していた。

下の写真の赤い看板の「ARGEN〇〇」は「ARGENT'S」と書いてある。

今はもうない。 さぁ、GENKI SESSION 2024の本編も佳境に入って来たよ~!

さぁ、GENKI SESSION 2024の本編も佳境に入って来たよ~!

ハンブル・パイの「30 Days in a Hole」。

「humble pie」というのは「屈辱」という意味ですからね。食べ物ではありません。

スティーブ・マリオットが違法薬物を所持していた廉で30日ほど塀の中にいたことをテーマにした曲。

歌詞に薬草やらお薬の名前が色々と出て来る。 難波さんのソロあり…

難波さんのソロあり… 誰でも一緒に歌いたくなっちゃう「♪30 days in a hole」のクダリを繰り返す…

誰でも一緒に歌いたくなっちゃう「♪30 days in a hole」のクダリを繰り返す… キレイなコーラス・アンサンブルあり…

キレイなコーラス・アンサンブルあり… バーニーのソロあり…

バーニーのソロあり… 元基さんの気合の入った歌声ありで聴きどころ満載!

元基さんの気合の入った歌声ありで聴きどころ満載! オリャ!

オリャ!

再びキックで曲に区切りをつけておいてから… この締めくくりもオモシロかったな。

この締めくくりもオモシロかったな。

元基さんが歌う即興のメロディをバーニーがギターでナゾる掛け合い。 「ん?そう来たか!」

「ん?そう来たか!」

バーニー鋭し! バーニーはベンドを駆使してとても上手にメロディをナゾっていたけど…アレッ?というシーンも。

バーニーはベンドを駆使してとても上手にメロディをナゾっていたけど…アレッ?というシーンも。

コレがまたヨカッタ。 ハンブル・パイはスティーブ・マリオットのバンドみたいに思われているけど、実はThe Herdを辞めたピーター・フランプトンが作ったバンドにマリオットが加わったという格好で結成されたんだよね。

ハンブル・パイはスティーブ・マリオットのバンドみたいに思われているけど、実はThe Herdを辞めたピーター・フランプトンが作ったバンドにマリオットが加わったという格好で結成されたんだよね。

生前、ジム・マーシャルがフランプトンを可愛がっていたという話を聞いたことがある。

またリック・ウェイクマンのこととも可愛がっていて、ジムは私にリックを紹介すると言ってくれた…残念ながらリック・ウェイクマンが工場に来る日が私が日本に帰る日だったので叶わなかったが。

それとオモシロイところではジムはスクリーミング・ロード・サッチと仲良しだったらしい。 続けざまに「Gimmie Some Lovin'」。

続けざまに「Gimmie Some Lovin'」。

1966年のスペンサー・デイヴィス・グループのヒット曲。

歌い手は当時18歳だったスティーブ・ウィンウッド。

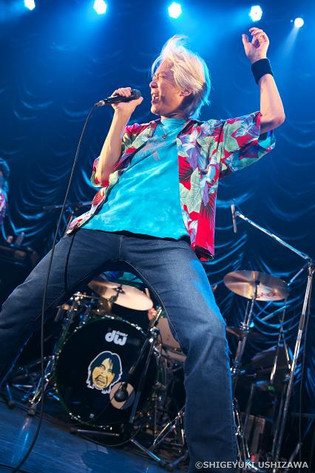

「天才シンガー」と謳われたウィンウッドの向こうを張る元基さんの歌声が聴けるシアワセ! そして、コレ!

そして、コレ!

もはや一糸乱れぬコンビネーション。 フォーメーションが完全にキマったところでギター・ソロへ。

フォーメーションが完全にキマったところでギター・ソロへ。 さらに難波さんのソロが続いて…

さらに難波さんのソロが続いて… 松本さんのソロも飛び出した!

松本さんのソロも飛び出した! メンバー全員をフィーチュアするパートの最後はロジャーさん。

メンバー全員をフィーチュアするパートの最後はロジャーさん。

達人4人の圧巻のソロ回しだった。 そして、元基さんのシャウトでこの60年代の名曲を締めくくった。

そして、元基さんのシャウトでこの60年代の名曲を締めくくった。 ココで元基さんがメンバーを紹介。

ココで元基さんがメンバーを紹介。

「イエイ、よかったよ!一緒に出来て最高だよ。

なんて言ってるとな…最後の曲になっちゃうよ。

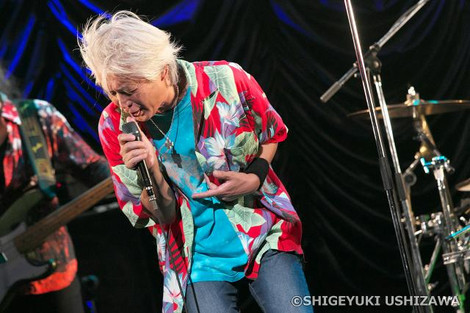

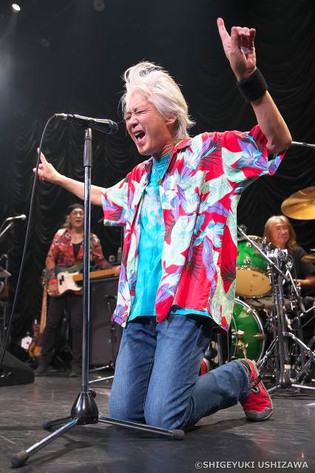

一応、『本編最後』っていうコトでね」 本編の最後を飾ったのはスモール・フェイセズの「All or Nothing」。

本編の最後を飾ったのはスモール・フェイセズの「All or Nothing」。

GENKI SESSIONには絶対に欠かすことができない曲。

作曲はスティーブ・マリオットとロニー・レーン。

1966年のイギリスにおける大ヒット曲だ。 この後に出て来るけど、この曲は「♪All or nothing」というリフレインが一番のキモということになるんでしょう。

この後に出て来るけど、この曲は「♪All or nothing」というリフレインが一番のキモということになるんでしょう。

でも実はヴァース、いわゆるAメロ部分のメロディがヤケクソに魅力的だと私は思うのです。 「皆さん、恒例のヤツです…イヤでなければ、ゼヒ『♪All or nothing』と歌って頂きたい。

「皆さん、恒例のヤツです…イヤでなければ、ゼヒ『♪All or nothing』と歌って頂きたい。

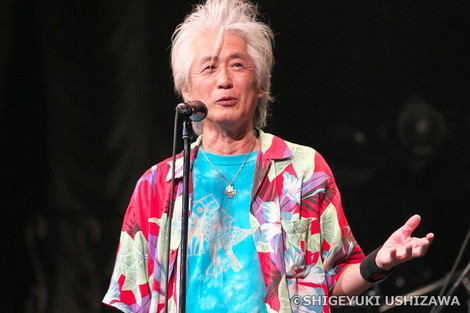

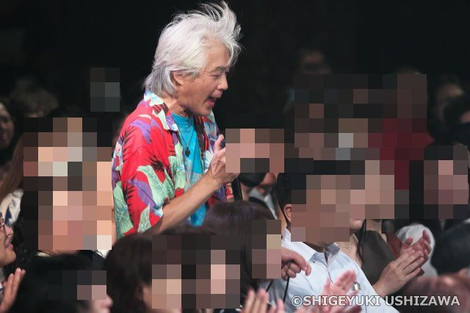

全てか無しか…♪All or nothing」 マイクを手にして客席に降りる元基さん。

マイクを手にして客席に降りる元基さん。 客席の合間を進んで…

客席の合間を進んで… 「ハイ、どうぞ」

「ハイ、どうぞ」

「♪オーラナッシーン」

皆さん全く照れることなく元気よくお歌いになられる。 向こう正面ではバンド・メンバーがその様子をあたたかく見守っている。

向こう正面ではバンド・メンバーがその様子をあたたかく見守っている。 お客さんたちはみんなニコニコでとても楽しそう。

お客さんたちはみんなニコニコでとても楽しそう。

モザイクをかけてしまうのがモッタイないぐらい! 「ハイ、みんなで~!」

「ハイ、みんなで~!」 曲はテンポ・アップしてエキサイティングな「All or Nothing」に!

曲はテンポ・アップしてエキサイティングな「All or Nothing」に!

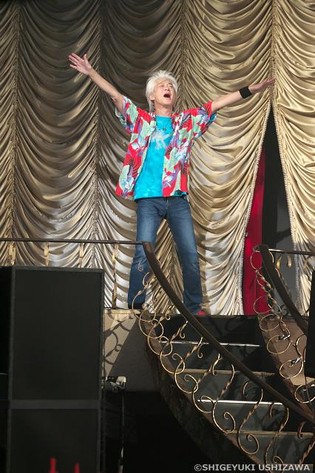

ありか?なしか?…大ありです! 存分に「♪All or nothing」を繰り返した後、元基さんが下手のサブステージに上がって姿を消そうとするけど…

存分に「♪All or nothing」を繰り返した後、元基さんが下手のサブステージに上がって姿を消そうとするけど… 消さない!

消さない! ステージ中央に戻って来ちゃった!

ステージ中央に戻って来ちゃった! 「♪All or nothing」

「♪All or nothing」 そして、再び元基さんがサブステージへ上がって舞台の上にはバンドだけが残るが…

そして、再び元基さんがサブステージへ上がって舞台の上にはバンドだけが残るが… ナンノ、まだまだ!

ナンノ、まだまだ! また戻って来た!

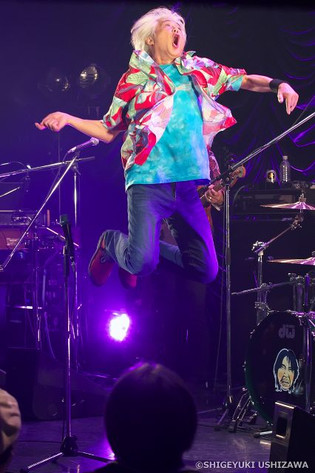

また戻って来た! コレを4たび繰り返して最後は〆のジャ~ンプ!

コレを4たび繰り返して最後は〆のジャ~ンプ!

これにて本編が本当に終了。

あ~、オモシロかった!

もちろんすかさず「アンコール!」のかけ声が会場に充満する。 アンコールの準備が整うまで脱線ね。

アンコールの準備が整うまで脱線ね。

ハンブル・パイとスモール・フェイセズの曲が出て来たところで…ココはロンドンのカーナビー・ストリート。

キンクスも「Dedicated Followers of Fashion」という曲で歌っているように、かつてカーナビ―・ストリートはロンドンの若者の流行の中心地で、The Whoやスモール・フェイセズを象徴とする「Mods」の文化を生んだところ。

そこにこんなビルがあって、その壁面には… 「1965~1967年までドン・アーデンとスモール・フェイセズはココで仕事をしていました」というプラークがかかっている。

「1965~1967年までドン・アーデンとスモール・フェイセズはココで仕事をしていました」というプラークがかかっている。

ドン・アーデンはスモール・フェイセズ、ムーヴ、ブラック・サバス、ELO等のマネージャーを務めていた人で「Mr. Big」の異名を取った。

ジェフ・リンやロイ・ウッドのバンド「The Move」もサバスもバーミンガムのバンドなのでアーデンも同じかと思ったらこの人はマンチェスターの出身なんだね。

その辣腕ぶりは有名であんまり良い話が残されていないようだ。

そういえば、ギタリストのジョー・サトリアーニが来日した時、ご年配のマネージャーから「この業界に入って初めて担当したバンドはハンブル・パイだった」という話を聞いて感動してしまったことがあった。 Marshallはピート・タウンゼントの発案で誕生したので、The Whoは「元祖Marshallを使うバンド」のように思われがちだが、スモール・フェイセズもかなりのヘヴィ・ユーザーだった。

Marshallはピート・タウンゼントの発案で誕生したので、The Whoは「元祖Marshallを使うバンド」のように思われがちだが、スモール・フェイセズもかなりのヘヴィ・ユーザーだった。

ジムたちが作るMarshallをThe Whoと競って買い入れたため、The Whoが所有しているMarshallとスモール・フェイセズが持っているMarshallのシリアル番号が交互に連続していたらしい。

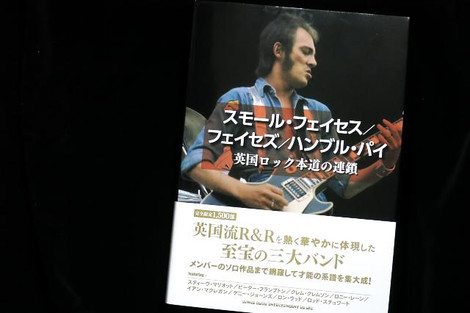

ところで、最近こんな本が上梓された。

スモール・フェイセズ、フェイセズ、ハンブル・パイのデータを「これでもか!」と掲載している400ページになんなんとする大著。

今どきこんな本が立派な装丁で流通するなんて日本はスゴイ国だと思うよ。

こんなのイギリスでも見かけることはあるまい。うれしいね!

出版元は「シンコーミュージック・エンタテインメント」。1500部限定。 さて、アンコール。

さて、アンコール。

「イヤ~、本当に『GENKI SESSION』ができてよかたナァと思います。

どうもありがとう。

アンコールということでチョット2人で演ります」と前置きをすると… 難波さんの美しいピアノが鳴り出した。

難波さんの美しいピアノが鳴り出した。

曲は「Imagine」だ。 もちろんこれまで何回聴いたかわからない曲だけど…やっぱりいい曲だナァ。

もちろんこれまで何回聴いたかわからない曲だけど…やっぱりいい曲だナァ。

日本人がよくやるあの「r」で不自然に下を巻いてイヤらしく歌う英語とは丸っきり異なる元基さんの完璧な発音に加え、自分だけの歌い回しで不滅の名曲を吟じた。 元基さんの歌に聴き入る客席は水を打ったような静けさ。

元基さんの歌に聴き入る客席は水を打ったような静けさ。

もしナニか物音が聞こえるとすれば、それは「ウットリ」という音であろう。 そのままアンコールの2曲目に。

そのままアンコールの2曲目に。

ゴキゲンな難波さんのピアノの独奏。

どう展開するのかと思ったたら…。 ガツンと「Going Down」。

ガツンと「Going Down」。

「Sweet Sweet Surrender」のところで出て来たドン・ニックスの曲。 「♪ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン!」

「♪ダウン、ダウン、ダウン、ダウン、ダウン!」

完全にロックのスタンダードと化したこの曲を どこまでも「元基節」で処理しちゃう! 一方、バーニーは定石通りのソロを豪快にブチかます。

一方、バーニーは定石通りのソロを豪快にブチかます。

何回も書いて申し訳ないんだけど…いい音だ~。

言っておくけど、デ〇タル・アンプではこんな音は絶対に出んぞ! 難波さんも強力なピアノのソロをブチ込んで劇的に曲を盛り上げた!

難波さんも強力なピアノのソロをブチ込んで劇的に曲を盛り上げた! お揃いのカメラ目線ありがとうございま~す!

お揃いのカメラ目線ありがとうございま~す! あ~あ~、元基さん、自分がダウンしちゃった!

あ~あ~、元基さん、自分がダウンしちゃった!

うつ伏せの姿勢でシャウトする人なんている? お客さんも巻き込んでみんなでゴーイング・ダウン。

お客さんも巻き込んでみんなでゴーイング・ダウン。

楽しいことこの上なし! 「Everybody!もっと欲しいか?

「Everybody!もっと欲しいか?

もういっちょ欲しいか!

しょうがないな~、もう。

じゃあ、オマエラのために…わかってるだろうな?

みんなで…一緒に…おまじないをしないといけないヤツ。

言葉は知っているか?オレよくわかっていないんだけどサ。

(お客さんからの指導を受けて…)じゃ、『テクマクマヤコン』いくぞ!

テクマクマヤコン、テクマクマヤコン…ワタシのお願い、みんなのお願い、叶えて~。

カモン!」 バーニーが弾く「ジョニー・B.グッド」スタイルのイントロでいよいよ最後の曲!

バーニーが弾く「ジョニー・B.グッド」スタイルのイントロでいよいよ最後の曲!

もちろん曲は「アッコちゃん」だ! 「♪スキスキスキスキスキ」

「♪スキスキスキスキスキ」

カーナビーツと対をなすもうひとつの「スキスキ・ソング」。

この曲は作曲が小林亜聖で作詞は井上ひさしと山本護久。

44歳で早逝した山本さんは井上先生と共同で「ひょっこりひょうたん島」の脚本を書いていた人。

以前にも書いたことがあるが、この曲の歌詞は「庄内おばこ」という民謡のパクリです。

井上先生は東置賜郡川西町という庄内地方の出身だから。

オリジナルは…

「おばこ来るかやと(アコリャコリャ) 田ん圃のはんずれまで出てみたば(コバエテコバエテ)

おばこ来もせで(アコリャコリャ)用のないたんばこ売りなどふれて来る(コバエテコバエテ)」

と歌う。

「おばこ」というのは東北地方で「娘さん」を意味する方言ね。

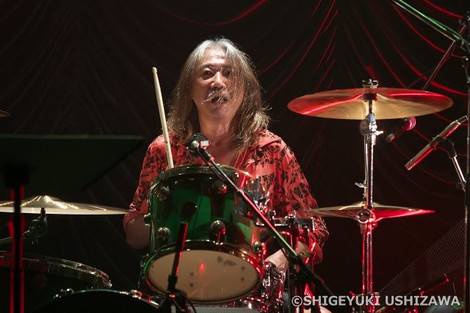

もちろん「庄内おばこ」の方のコード進行は「ブルース」でもなければビートも「ロック」ではない。 「難聴Tシャツ」に着替えたロジャーさんと…

「難聴Tシャツ」に着替えたロジャーさんと… 松本さんの強力なコンビネーションは最後の最後まで緻密にして豪快だった。

松本さんの強力なコンビネーションは最後の最後まで緻密にして豪快だった。 何でもアリの元基さん。

何でもアリの元基さん。

今度はマイク・スタンドをたたんでひざまづいた! ギターから…

ギターから… ピアノとエキサイティングなソロが飛び出して…

ピアノとエキサイティングなソロが飛び出して… 「アッコちゃん、好きだ~!」

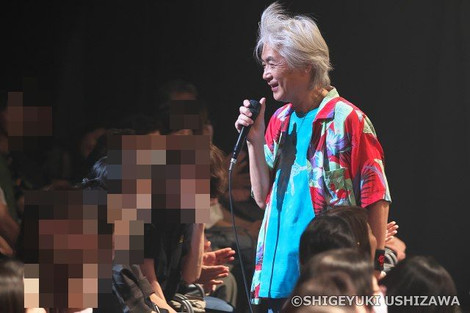

「アッコちゃん、好きだ~!」 さらにステージのヘリに座ってお客さんにマイクを差し出す。

さらにステージのヘリに座ってお客さんにマイクを差し出す。

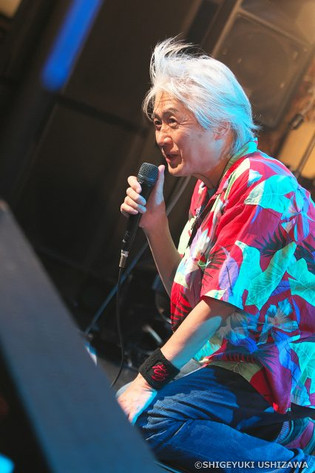

再びお客さん参加の時間だ! 会場内を練り歩いてお客さんにマイクを向ける。

会場内を練り歩いてお客さんにマイクを向ける。

「♪スキスキスキスキ アッコちゃ~ん」…海外からのお客さんもバッチリ! こういうのって普通はみんな恥ずかしがるじゃない?

こういうのって普通はみんな恥ずかしがるじゃない?

ところが、このコンサートのお客さんって率先して歌いたそうなんだよね。

長い時間元基さんの声を聴いているウチに自分も元基さんのような声が出ると錯覚してしまうのでは?

コレはよくわかる。

昔、『燃えよドラゴン』を観て映画館から出て来た客が「アチョ~!」と全員ブルース・リーになってしまったのと同じ現象ではなかろうか? 果たしてコレ1曲で何度「スキ」という言葉を連発したかしらん?

果たしてコレ1曲で何度「スキ」という言葉を連発したかしらん?

気になってザッとではあるが数えてみた。

基本的に1コーラスで18回「スキ」が出て来て、お客さんが歌ったパートも含めて16コーラス繰り返したので、最低でも240回「スキ」を連呼した計算になる。

そんな元基さんがみんな大スキなのだ! 最後の最後もジャ~ンプ!

最後の最後もジャ~ンプ! 「どうもありがとう!また来年もやるからね!

「どうもありがとう!また来年もやるからね!

また会おうぜ!」

3時間45分…ひと時たりとも飽きることがない最高のロック・ショウ。

<前編>の冒頭に「どこを切っても『音楽』があふれ出る」と書いたが、コンサートだからして音楽が出て来るのは当たり前のこと。

それでも私がああいう風に書いた理由は、このショウをご覧になった皆さんであればご理解頂けると思う。

最後に…

"There are simply two kinds of music, good music and others."

コレはデューク・エリントンの有名な言葉。

意味は「世の中には2種類の音楽しかない。いい音楽と、そうでない音楽とだ」。

GENKI SESSIONに出かけていい音楽を聴きましょう!

今年観逃した人、まだ観たことがない人、来年をお楽しみに!

☆☆☆Marshall Music Store Japanからのお知らせ☆☆☆

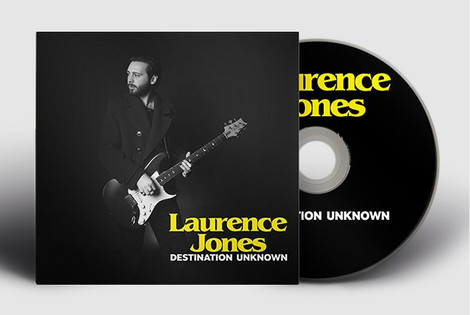

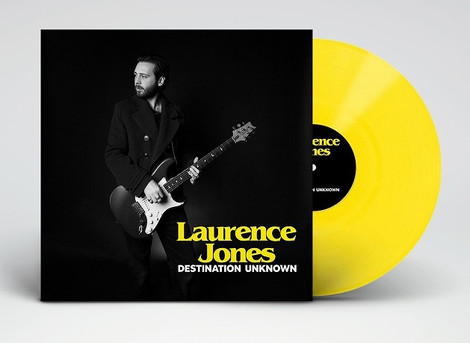

バディ・ガイに認められた実力派ギタリスト/シンガー、ローレンス・ジョーンズ。

現在ヨーロッパで大活躍中!

<Anywhere With Me>

コチラはMarshallのアーティスト紹介ビデオ<Artist Spotlight>。

アルバム『ディスティネーション・アンノウン』好評発売中!

お求めはコチラ⇒Marshall Music Store Japan

レコードもあり〼。

レコードもあり〼。

お求めはコチラ⇒Marshall Music Store Japan

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!

Marshall Music Store Japanでお買い上げのお客様にはMarshall特製スクエア・ロゴ・ステッカーを3枚プレゼント!